2020/12/31

悪魔はジョージアへ

The Devil Went Down to Georgia

まあ、この4年間、トランプについては折にふれ彼の荒業ぶりを批判的に描写してきたが、その「トランプ劇場」も今年で終わる、と思っているが、はたしてそうなのか?

この半月ばかりトランプについてなにも書かなかった*のは、この間に彼がやったことは、すべて予測どおりのことであって、なんの新しさもなかったからだ。もうそれだけで、「興行師」トランプは終わりだと思うが、しかし、それにもかかわらず、次の節目にはなにかやらかしてくれるのではないかという期待をおこさせるところが、まだ「興行師」の片鱗を残している。

*QJWebにはすこし書いた。→参照

つぎの節目は、来年の1月5日である。この日、南部ジョージア州で2名の上院議員を決める選挙がある。

そして、その翌日の1月6日が、先の12月14日に選挙人が決めた結果を確認する上下両院合同の議会がある。これで最終的に大統領が決まる。

そして、その翌日の1月6日が、先の12月14日に選挙人が決めた結果を確認する上下両院合同の議会がある。これで最終的に大統領が決まる。

通常この議会は、選挙人の大多数が決めた結果を覆すことはないが、トランプは、ここにねらいをつけているという憶測がある。もし、ジョージアで共和党候補が勝利すれば、翌日議会で「暴れる」共和党院の頭数を増やせるというわけだ。だから、トランプは、わざわざジョージア州に乗り込み、応援演説までやったのだ。

この間に、それまでずっとバイデンの勝利を認めなかった共和党の院内総務ミッチ・マコーネル(別名「民主党の死神)がついにバイデンに祝いの言葉を述べてしまったこと、トランプの尻拭い役をしてきた司法長官のビル(ウィリアム)・バーが、トランプが主張する選挙の不正はなかったと言ってしまったこと等々で、6日の議会が荒れる可能性は低い。まあ、この日に議員の誰かが銃でもぶっ放すようなブッ飛んだことをやれば別だが、そういうことは起こらないだろう。

他方、民主党にとっては、もしジョージアで1名でも勝てば(ジョン・オソッフ Jon Ossoffに期待が集まっている)、議会での審議の進行にとって都合がいい。だから、コロナ禍でリモート作戦を優先しているバイデンは、次期副大統領カマラ・ハリスととにジョージア州に行ったのだ。

どちらにとっても重要なジョージア州だが、党のためというよりも、自分が大統領の地位を継続したいというトランプの私的な欲望(ビジネス的利権)と不安(大統領をしりぞけば数多くの訴訟にみまわれえる)を満たすための選挙というのでは、ジョージア州の市民が気の毒だ。というのも、ジョージア州は、この間に大きく変わりつつあり、その成果が、州の投票でバイデンの勝利となったからである。

おそらく、グラスルーツのローカルでマイナーな運動が民主党の大統領候補バイデンを支持することで連合することができ、しかもバイデンの勝利に導いた州のなかではダントツである。そこには、アメリカで言うところの「左派」から「極左」までを横断的に交流させる包容力をもったステイシー・アブラムズ (Stacey Abrams)のような政治家の活動も大きい。彼女は、いっとき副大統領候補にもあがったが、キューバとの交流経験を突かれる恐れがあるというような理由で候補からはずれた。

しかし、状況は、ひとりの人物のちからだけでは動かない。重要なのは、この州の底流の変化だ。それは、共和党色が民主党臭色に染まったというようなものではなく、あるラディカルな底流が次第にただよい、それがこの州の共和党員までも変えつつあるということである。

面白いのは、トランプが、ジョージア州の選挙に不正があった(それも、ヴェネゼラの独裁者チャペスが選挙で使ったソフトを作っている会社の投票システムが使われているといった途方もないデタラメ――これで、投票機械の会社はトランプ側を訴えている)として再集計を求めたとき、選挙管理を統括する州務長官のブラッド・ラッフェンスパーガー (Brad Raffensperger)が、自らは共和党員であるにもかかわらず、その要求の不当さ、開票事務にあたった労働者を愚弄するものであることを批判し、「じゃあ、すべて手作業で再集計をしましょう」と言い放ったのだった。

これは、最初、不可能に近く、全州が結果を出さなければならない12月8日までは無理なのではないかとあやぶまれたが、彼はそれを貫徹し、バイデンの勝利を再確認した。トランプは、むろん、それでも「不正」だと言い続けたが、こうなると、見苦しい。

半分ジョークみたいな話によると、司法長官がトランプの圧力にもかかわらず、全州のレベルで「不正が大きな影響をもつ規模で行われた可能性はない」と言ったのは、調べてみたら、トランプ側の不正のほうが多く、厳密に調べると、逆にトランプ側が不利になることを知ったからだという。だから、彼が12月23日をもって辞任したのは、そういう発言でトランプの怒りを買ったからではなくて、そういう事実を闇に葬るためだというのである。最後まで尻拭いをすることを通して辞めたのだから、忠君ではないか。

ジョージア州は、ホーギー・カーマイケルやレイ・チャールズで有名な「わが心のジョージア」(Georgia On My Mind)のブルーズィな側面と、コカ・コーラや世界初の衛星放送CNNを生んだグローバリズムの側面とが共存する州である。

しかしながら、この間、世界を均質化する脳天気なグローバリズムは時代遅れになり、それ自体が内部を人工的にローカル化せざるをえなくなった。人工的なトランスローカル化である。そして、2020年、Covid-19の波は、脳天気なグローバリズムの息の根を止め、もはや、たがいにリモートな「距離」をはらむトランスローカルな関係しか不可能な状況をもたらした。

その点で、単に土っぽいローカリズム(地方主義)だけではなく、もっとバイオ・テクノロジカルにローカルな新しいローカリズムをもち、同時に遍ローカリズム=グローバリズムの経験をもしてきたアトランタのような大都市を擁するジョージア州は急速に最も「現代的」な州にのし上がるのである。そういえば、ジョージア州はすでに「南部のハリウッド」と言われ、ロスやニューヨークについで映画産業のさかんな州である。

レイ・チャールズの痛みを「州歌」として「昇華」してしまうジョージア州、きわめてローカルでありながら、「全米」に横断する感性をくすぐった映画『フォレスト・ガンプ』の舞台を持つジョージア州、この州で1月5日に行われる選挙は、きわめてローカルな出来事であるにもかかわらず全米の将来を左右するようなトランスローカルな意味を持つ。

この分では、今年でやめるはずだった「トランプ劇場観戦記」をあと1、2回はやらざるをえなさそうだ。

2020/12/15

選挙人投票

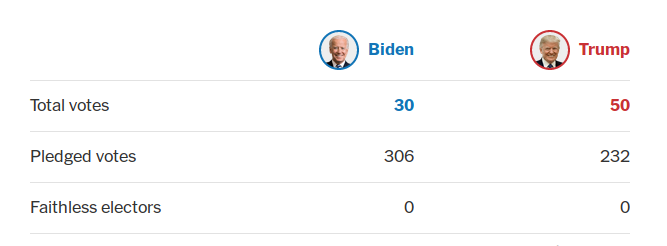

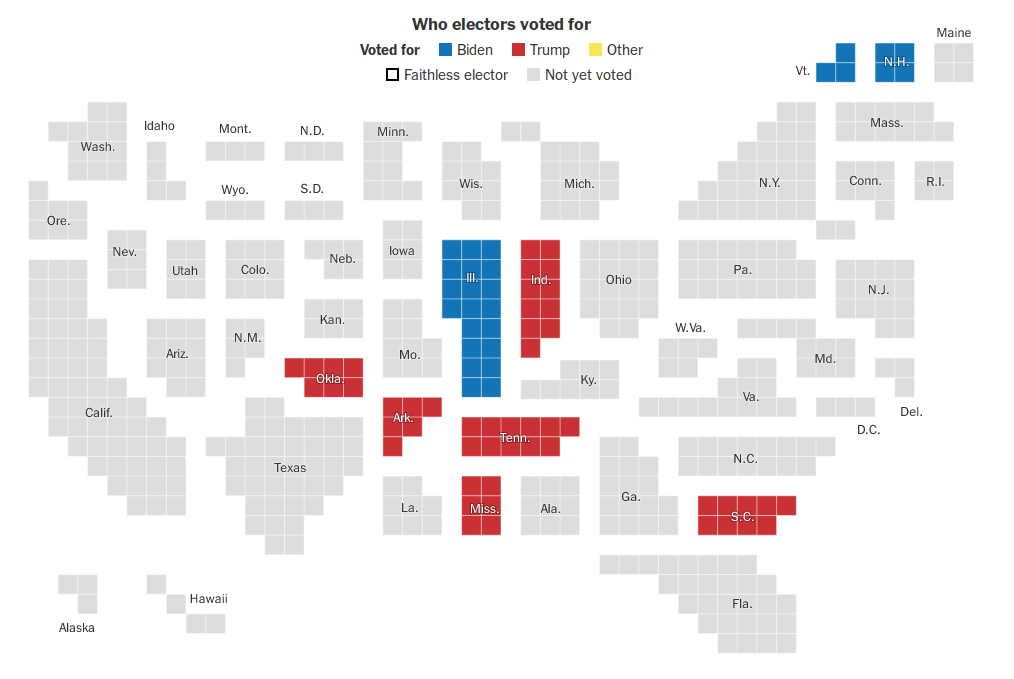

〔画面クリック→拡大〕

最新情報→The New York Timesのライブ速報

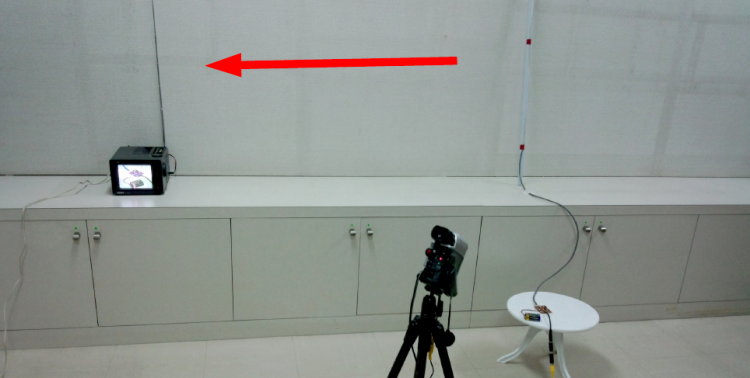

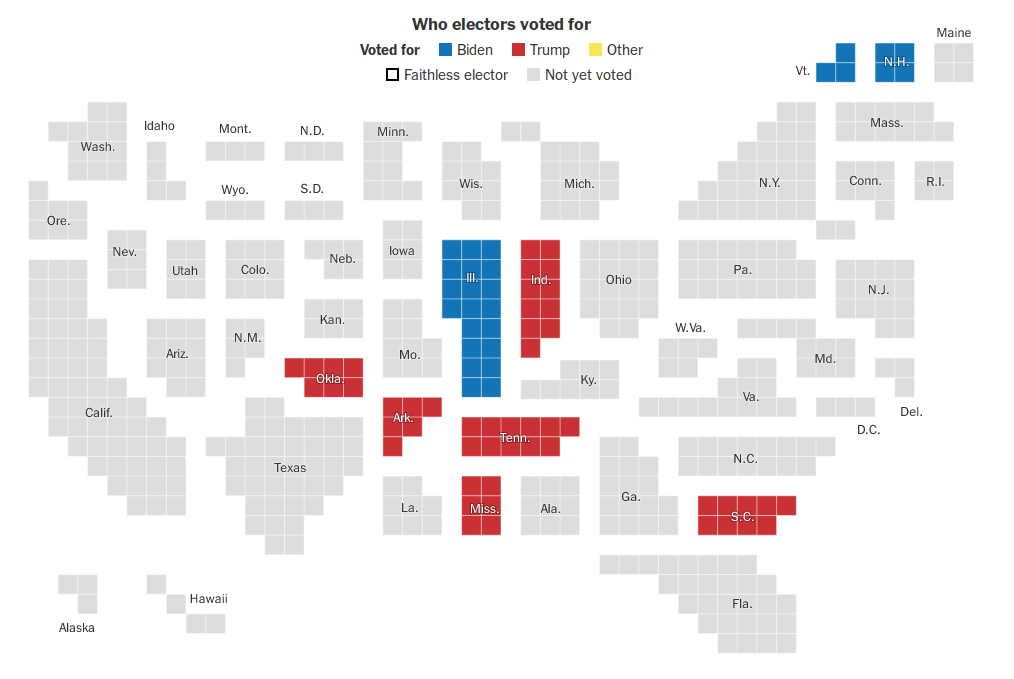

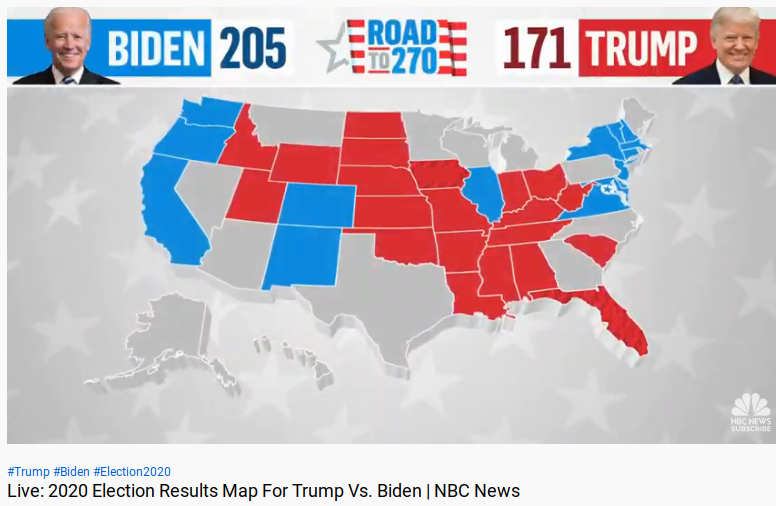

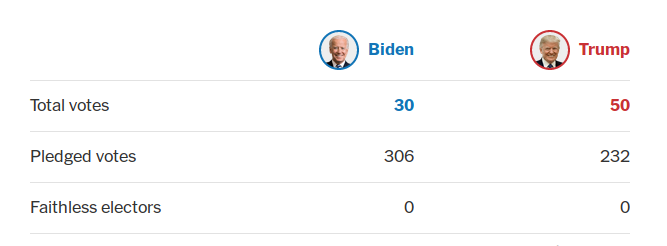

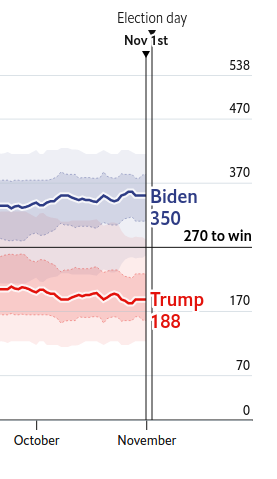

いま、米国東部時間で午前11時45分をすぎたところである。西海岸ではまだ午前8時45分すぎだ。それがどうした?と言われるかもしれないが、今日は、米国大統領選挙の結果を選挙人が最終投票する日である。ふつうは、これで、全選挙人(今年は538人)の過半数(270人)が投票した候補が大統領になる。現時点では、まだ一部の州(上図)しか投票を終えていないから、結果はわからないが、これまでの「選挙人投票}(Electoral College)は儀式であって、11月3日に270人以上の選挙人を獲得した候補がそのまま大統領になるはずだった。

それが、すでにここで予想したとおり、再集計だ、最高裁への訴訟だといったトランプの「活躍」で、決定がどんどんずれこんできた。

選挙結果を各州が確定する12月8日に、全50州が、ジョー・バイデン候補が11月3日の勝利通りであることを確定しても、依然としてトランプが、「選挙に不正があった」とゴネつづけているので、今日の「選挙人投票」がただの儀式ではなくなったわけである。

しかし、トランプは、このエレクトラル・カレッジをもインチキだと言っているから、最終的には、来年2021年1月6日に開かれる上院と下院の合同会議が「選挙人投票」を最終認定するまで、本当のところはわからない。

いや、たとえ両院がバイデンを新大統領として認めたとしても、まだ、わからないかもしれない。まあ、1月20日の就任式が終わってしまえば、さすがのトランプでも、ゴネ続けることは不可能で、そういうことが起これば、シークレットサービスーがトランプをホワイトハウスから引きずり出すことになる。

トランプの執務は、何度も言うように、プロレス興行の技法を行使してきたのだが、この1ヶ月は、「場外乱闘」というより、リングの外でわめきちらしているだけだった。その間に、ルディ・ジュリアーニやシドニー・パウエルの珍芸の披露もあったが、トランプが尻拭いのために選別した司法長官ビル・バーですら、「選挙に不正があったとはいえない」と公言せざるをえなくなり、もはや、自分の2人のバカ息子ぐらいしかトランプを擁護する側近がいなくなった。

トランプは、再集計や訴訟のために8千800万ドルをかけたというが、彼を擁護して献金する「一般人」もおり、デモを組織したり、乱闘さわぎを起こす動きもたえない。共和党は、まだバイデンを「プレジデント・エレクト」(President-elect)とは公には認めてはおらず、議員のなかには、来年1月6日の議会でひと悶着を起こすことを予告している者もいる。

まあ、面白いといえば面白いが、「プロレス」にも、エンターテインメントの興行にはすべて、ルールと形式があり、トランプ自身、そのルールで大統領になったのだから、それ自体がインチキだ、陰謀(途中で降ろされたシドニー・パウエルにいたっては、バイデンが選ばれたのは「世界的陰謀」だと言う)だとわめきつづけていたのでは、「興行」の面白みもなくなってしまう。

じゃあ、彼の懐刀(ふところがたな)だったスティーヴ・バノンの望んだ「アメリカ帝国の崩壊」をねらってゴネつづけているのかといえば、そうでは全くなく、たかだか、大統領をやめたら失うことが確実な私的な利権のために大統領の椅子にしがみつこうとしているだけなのだ。

まだまだ、来年1月20日までは、目が話せそうにない。

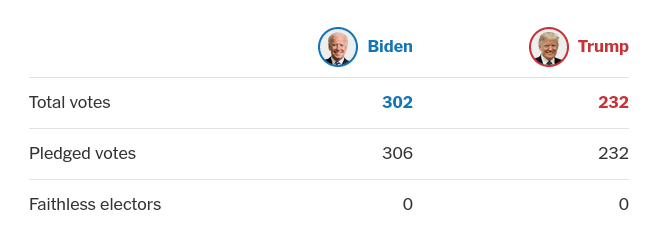

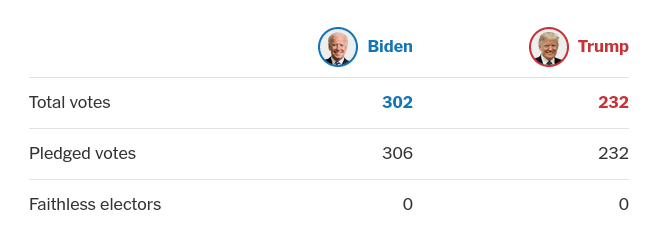

【追記(日本時間15日午前7:30分】ハワイを残して、バイデンへの投票が302票となり、過半数を越したので、バイデンの勝利は選挙人によって確定された。今回は、「不誠実」なことをやる"Fathless electors"はいなかったもようである。今回ほどの衆目の集まるなかでせこいことは出来なかったのだろう。〔画像クリックで拡大〕

2020/11/09

またまたフェイク

トランプ大統領は、まだ敗北を認めず、徹底抗戦のかまえだが、すでに共和党内が割れはじめている。そんななか、現地時間の11月8日、トランプ・キャンペーンのリーダのティム・マートー (Tim Murtaugh)が、自己のツイッターで、2000年にアル・ゴアが再集計の結果ブッシュに負けたときも、メディアはゴアの勝利をたかだかと宣言したのだから、今度もそうなるだろう、と言った意味のことを書き、『ワシントン・タイムズ』という新聞の一面の写真を掲載した。

ところがである。その当の新聞が、そういう事実はないとツイートし、マートーは、そのツイートを削除したのである。なんというお粗末。エリック・トランプのフェイクビデオといい、このフェイク新聞記事といい、トランプの側近はインチキだらけと言われてもしかたがあるまい。

トランプの娘婿で側近中の側近のジャレッド・クシュナーは、すでにトランプの説得にあたっているとのことだが、頑としてきかないのは、トランプの目的が、そもそもアメリカを壊すことにあるからか? それは、彼を大統領にした「ラスプーチン」スティーヴ・バノンの最初からの狙いだったのだが。

2020/11/08

バイデン圧勝

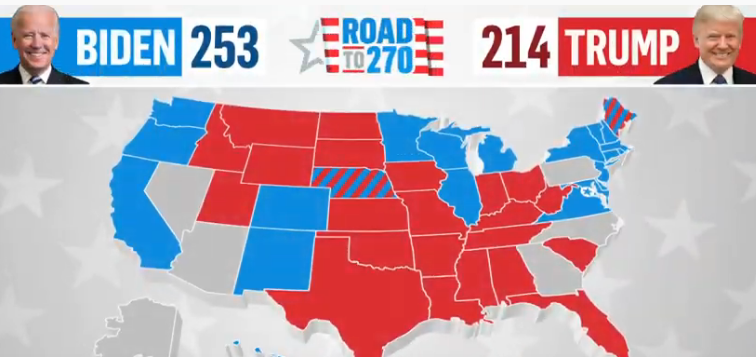

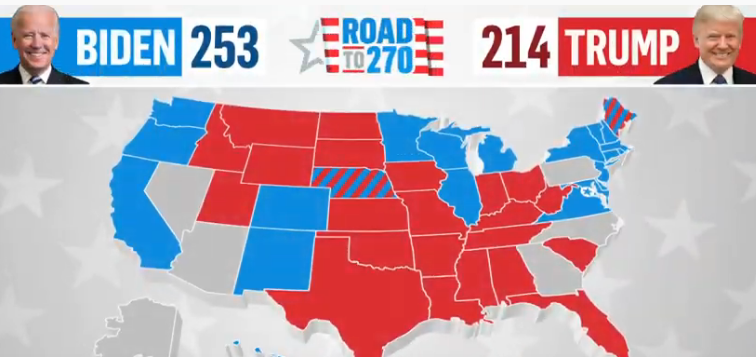

いま11月8日の午前4時。深夜の「徘徊」散歩から帰ってきてコンピュータをつけたら、出がけに253だった数字が273になっていた。ジョー・バイデンが獲得した選挙人の数である。トランプの数値は214のまま。ざまあみろ、バイデンの勝ちだ。米国国民でもない私がこんなことをいうのは、おせっかいな話だが、この4年間、トランプの嘘八百とはったりは聞き飽きた。もともと、ハリウッド映画に飽きたので「トランプ劇場」に見物の場を移したのがはじまりだ。その腐れ縁で飽きもせず、トランプのプロレス興行的演出を楽しみもしたが、彼が次第に独裁者気取りになってくるのを見て、もうつきあえないと思った。

ワシントンは、いま、午後2時すぎで、すこしまえから群衆がホワイトハウスの周囲に続々と集まっている。むろん、バイデンを祝福する群衆である。その高揚した雰囲気は、すでに祝祭である。いわば、BLACK LIVES MATTERのデモが、陰から陽に転換したかのような明るさがはりつめている。声援にまじってドラムやさまざまな楽器の音も聞こえる。

以上は、QJWebのために書いた原稿の冒頭だが、この続きは9日に出るはずのこのWeb雑誌〔追記:「バイデン政権の誕生でアメリカはどう変わる?カルチャー面では70年代後半&90年代の活気が復活か(森田真規・編集)〕で見てほしい。

もっと詳しい論評は明日以後に書く。選挙人を獲得したからといって大統領就任ということにはならないことは、すでに書いた。トランプも、月曜からバイデンの就任阻止の活動を始めると宣言している。面白い状況ではある。

2020/11/07

エリック・トランプのフェイクビデオ

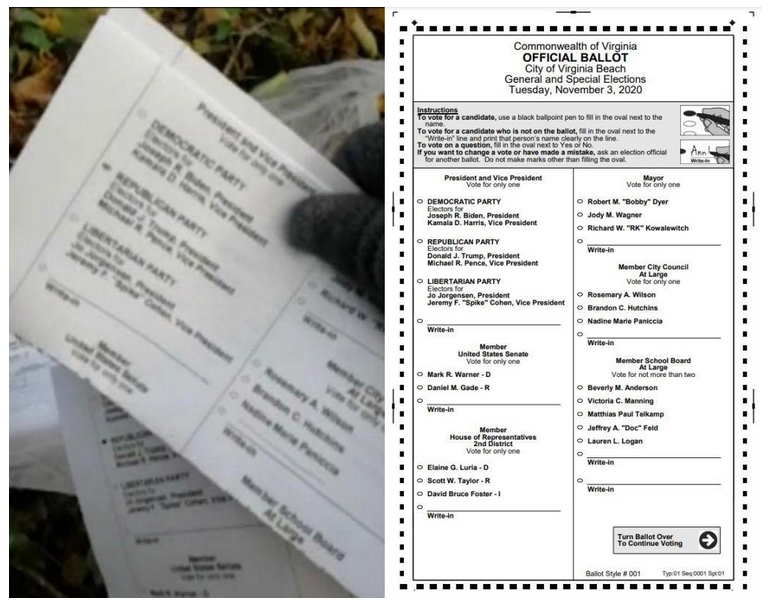

トランプファミリーというのは、真性の「犯罪ファミリー」なのだろうか?トランプの形勢不利と見た彼の息子エリックは、顧問弁護士のルドルフ・ジュリアーニと組んで集計の中止と再集計の要求をとなえているが、その証拠とするビデオがお粗末きわまりない。

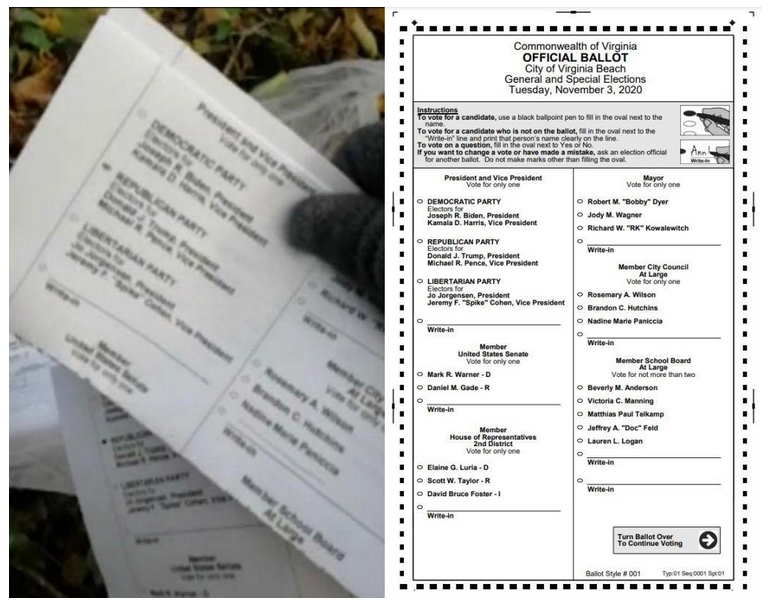

当票用紙を野外で焼いているスマホビデオなのだが、まず、反トランプの人間ならなおさら、自分で焼いて自分で記録に残すなんてありえない。しかし、すぐさま、ここで焼かれているの紙には、本物の当票用紙にはある罫線や番号がなく、おそらく投票用紙のサンプルのコピーであるということが判明した。

maggardoでは、その出処を追求している。→YouTube

トランプに酔っている者は、こんなビデオでも、それを単純に信じ、トランプ自身がたきつけたように、すべての集計をやりなおせと叫ぶデモを起こしたりしている。

ちなみに、エリック・トランプは、トランプ財団の責任者として、脱税と詐欺のうたがいで喚問されたばかりである。

もうひとりの息子ドナルド・トランプ・ジュニアは、コロナは父を貶める陰謀であり、コロナの死亡者なんてほとんどゼロで、選挙が終われば魔術のように消えてしまうと、テレビで何度も公言した人物でもある。

これについては、多数の批判や嘲笑がある→例。

2020/11/06

バイデン勝利確実

いま日本時間の11月6日10pmすぎ。米国東部時間では午前8時すぎである。昨夜からバイデン253票/トランプ票のまま変わらないが、じきに開票作業が再開され、7日中にバイデンの票が270を越えるだろう。

現在まだ確定されないのは、ミシガン、ジョージア、ノースカロライン、ネヴァダ、ペンシルヴァニアの5州だが、今後開票される票の多くはバイデン支持が多いと予想されている。

トランプは、シナリオ通り、彼が勝った州以外の票にはインチキが多数含まれるので、最高裁に開票の即時中止を申し入れると、緊急記者会見で述べたが、インチキの証拠は出していない。いくら共和党よりの判事をそろえた最高裁としても、これでは動きようがない。トランプよさらば。が、他面で彼は、2024年に再出馬を計画しもしているというから、大統領職がよほどオイシかったのだろう。

2020/11/04

バーンと真っ赤はなかった

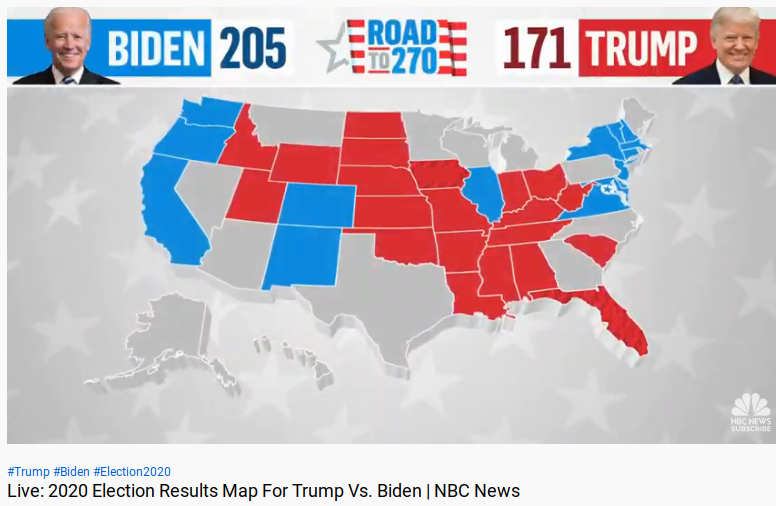

アメリカ大統領選挙投票終了第1日。いろいろあるが、とりあえずNBCのライブ速報。でも、いまのところ、バーンと真っ赤はなかったな。

2020/11/03

圧倒的勝利か?

画像クリック→YouTube LIVE

いま、日本時間の11月3日午後9:30pm、米国東部時間の午前7時30amだが、速報を見ていると、バイデンの圧倒的勝利に終わりそうに見える。「勝利」宣言→いちゃもんののち、暴動の挑発も辞さないかのような脅しをちらつかせたトランプの戦略は徒労に終わるのか、それとも、「アメリカ民主主義」が勝利するのか、今回は、意外と早く結果がでそうな気がする。あくまで「気がする」だけかもしれないが、グラスルーツのこの間のさまざま運動や活動の多彩さを見れば、そうならなければ「アメリカ」ではない。

2020/11/02

ゆらぐ連邦制

いま、米国東部時間では11月1日の午後だから、あと1日ちょっとで大統領選挙の投票日である。が、これは、実は、不正確な言い方で、11月3日は、実際には米国大統領選挙の最終日なのだ。すでに投票ははじまっており、一昨日のニュースでは、すでに8千万人が投票を終えているとのことだ。(追記:11月2には、9千500万人)ジョー・バイデン、ドナルド・J・トランプの両候補も投票を済ませた。

しかし、投票を1日で行ない、即時開票をする日本とはちがって、結果が出るまでには相当の日にちがかかる。投票数のおおよそがわかるのは、最速でも1週間後である。その間に、形勢不利のトランプがさまざななゴネ得を行使し、最高裁に判断をゆだねなければならなくなるかもしれないから、選挙人団(Electoral College)が最終的に大統領を決めることになっている12月14日までに間に合わないことも予想される。

このへんの奇怪な紆余曲折は、2016年の選挙のときに、日々「ヤジウマ」リポートを書いたので、参照してほしい。→「アメリカ大統領選挙の後半3ヶ月」、「12月19日になにかが起こる?」(選挙人団の決定)。

それから4年たっても、事情はあまり変わっていないし、州によっては、投票と開票の環境がもっと悪化しているといわれる。おまけに、形勢不利なトランプが、自分の言いなりになるルイス・ディジョイ(Louis DeJoy)を郵政公社総裁に任命し、中央郵便局の自動選別装置などをグレードアップを口実に撤廃させ、コロナ禍で増えるであろう郵便投票を妨害する処置を講じたりもした。

接戦になった場合に最高裁の判断を有利にするために、最高裁判事の交代を急いだり、はては、投票を妨害させるための暴動を煽る工作をしたり、マフィア映画顔負けの根回しに余念がない。

4年前に、毎度当選候補を的中させるので有名なアラン・J・リックマン (Allan J. Lichtman) の「理論」を紹介したのち、もうひとり、トランプの当選を予言したジャーナリストを紹介した。グレッグ・パラスト (Greg Palast) である。

→「クロスチェックの裏ワザ トランプのシン・ビジネス」。

この夏に、パラストは、『トランプは2020年(の票)をいかに盗んだか』(How Trump Stole 2020)という本を出した。このなかで、彼は、州によっては、票が開票されないままになるケースが多く、トランプは、それを承知で開票が遅れ、無効になることを画策し、それによって2016年の選挙で勝利し、そして、同じ論法を今回も使用しよとしていると言う。とにかく、トランプがいなくても開票の公明度の差の凄まじさは恐るべきで、それにつけ込めば、相当の効果があがることはうけあいである。

そんなわけで、2016年のときザ・グリーン(緑の党)の大統領候補ジル・スタインは、票の再計算を求め、ミシガン州で再集計をさせるところまで成功したが、いいところで連邦判事が中止を命令し、果たせなかった。その代わり、リカウント運動という可能性もあるということを世に知らしめた。

→「ミシガン州の再集計開始!」、「トランプがこける確率」等々。

おそらく、トランプは、今回、この「運動」の技法を逆手に取って、バイデンの票は不正だから、リカウントしろという要求を出すだろう。そして、今度は、最終的に最高裁が、まさにブッシュ対ゴアの選挙のときのように、トランプの勝利を決めるというシナリオである。トランプが、最高裁判事の欠員の補填を急いだのもこのためである。

しかし、トランプが宣言していた「オクトーバー・サプライズ」はなかった。トランプのコロナ感染がそれだというのなら、あまりにみっともない。そして、ほとんどヤラセ的な彼の「コロナ感染」(これについては、本欄の「ロープ・ア・ドープ」でふれ、その後「ウェブ雑誌の『QJWeb』にも書いた)も、彼の再選に役立つどころか、彼の誤算となった。

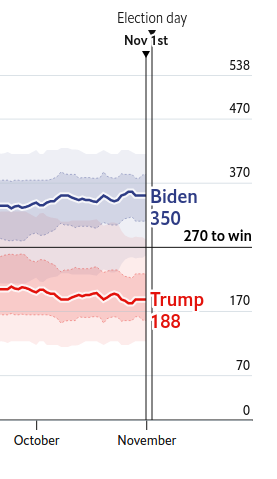

いま現在、投票数の予想では、バイデンが勝利するという。ザ・エコノミストの予想欄では、こんな図柄が見える。

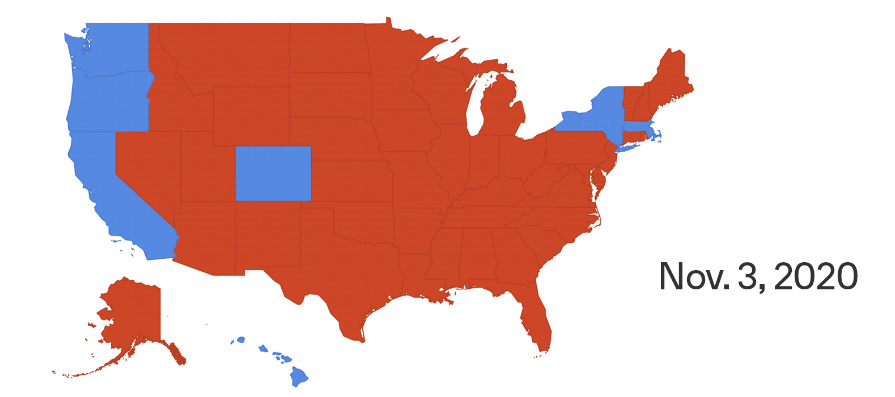

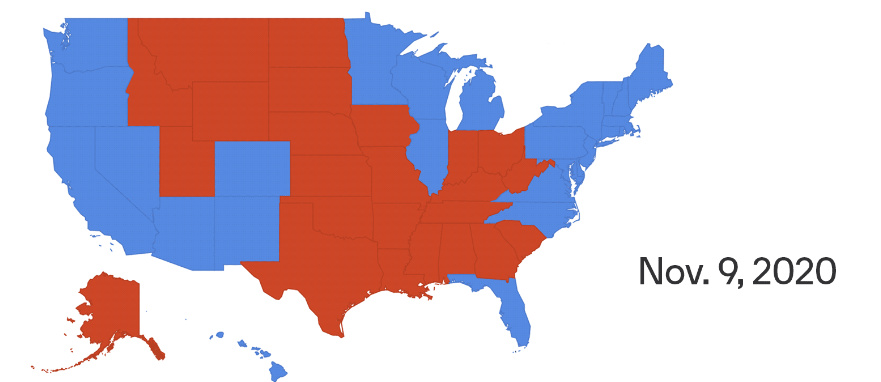

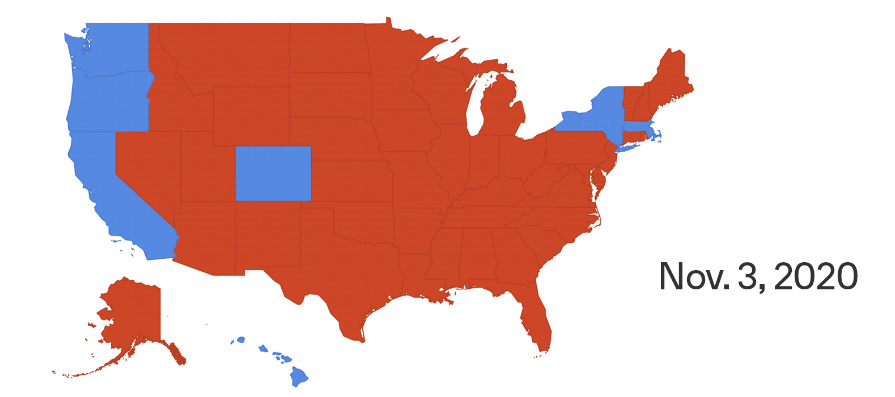

しかし、別の予想では、11月4日ごろの開票結果では、こんな絵柄になるだろうと予想されている。赤がトランプ票である。

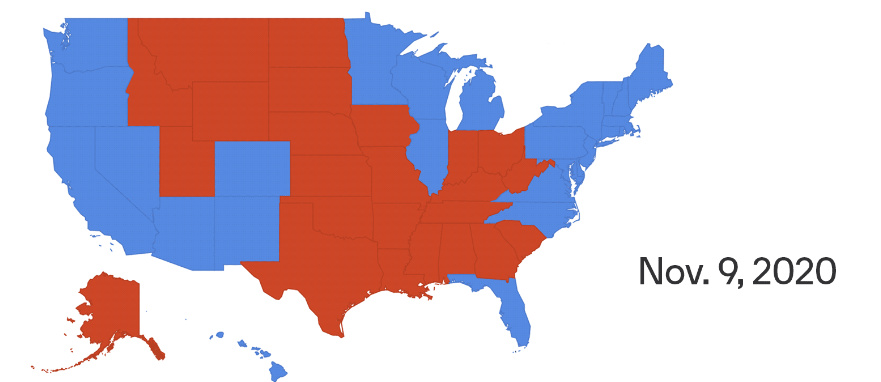

これは、今回、郵便投票とメールによる投票の数が多いために、(なぜかそのほうが開票が遅れる)結果が出るのが、相当遅れるという。しかし、早くとも11月9日には、こんな絵柄模様になると予想されている。青がバイデン票だ。

GIF 動画ではこんな感じだ→How the results could change after election night

それは、すでにわかっていることなので、トランプは、11月3〜4日の第1次結果が出次第、「勝利宣言」をたかだかと挙げる。そして、それ以後に徐々にバイデン票が増えて行き、トランプ票を圧倒したときには、「ほらみろ、バイデンは開票の陰謀操作をやっている」と大げさに宣伝する。そして、最終的に、最高裁の「判断」に持っていき、すでに彼の息のかかった判事が多数を占める条件のなかで、勝利をつかもうというわけである。

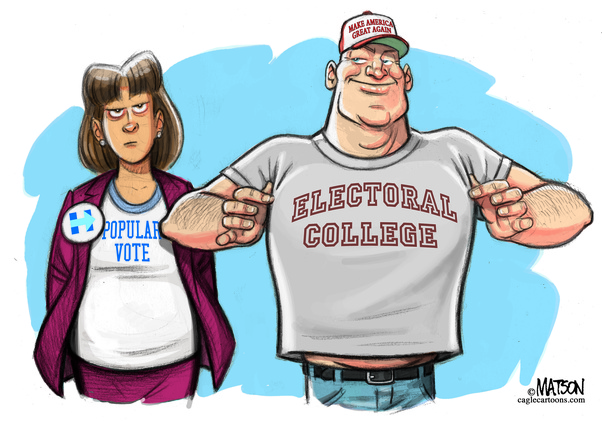

アメリカの大統領選挙では、投票数で勝っても、僅差だったら、どうなるかわからないという奇妙な仕組みがある。ヒラリー・クリントンの、票ではトランンプに勝っていた。しかも、もし票数が圧倒的に差をつけている場合でも、「選挙人団」というわけのわからない因習のファクターが大きく作用する。これも、アメリカらしいといえばそうなのだが、自分が選ぶ候補を宣誓しておきながら、(だから有権者はバイデンのため、トランプのための)「選挙人」を選ぶのだ。

しかしながら、"Faithless Elector"(「当てにならない・不誠実な選挙人」)というのがいて、バイデンを選ぶと思ったら、そうではないということが起こるのだ。これは、トランプ支持を表明した「選挙人」にもいないわけではないから、これもひとつの政治技法だと考えなければならない。あえて名前を誤記したり、でたらめの名前を書いたり、副大統領の名や、予備選のときの候補者の名を書いたり、なかなか多彩な混乱が展開する。むろん、買収される「選挙人」もおり、そもそも「選挙人」というのは、"faithless"(当てにならない・不誠実)なものなのだ。

ここで、アメリカって「イナカ」なんだなと軽蔑し、呆れるのはたやすいだが、こういう事態がますます国の根幹に関わる事態をもたらすのは、何度も言うようにトランスローカルな動向と無関係ではない。

アメリカは、「ローカル」な単位が「連邦」というグローバルな枠組みで束ねられている。その「ローカル」性が、たがいに「ともに横断的に」(トランス/trans)相互性を実現するならば、面白いのだが、トランスローカルなテクノロジーが浸透する時代には、「連邦制」という無理な枠組みのために、その「ローカル」な要素が「自分勝手」なものになってしまう。

「選挙人」が「フェイレス」でも州の判断だけで罰せられたり、されなかったりするのは、ある意味では「イナカ」の因習である。たいていは州がその「選挙人」の共和党か民主党の利害での主張を守るから、その州がどちらを支持するかによって、何をやっても罰せられることはない。これは、古い「ローカル」性の強さでもあるが、まさにトランプの使うSNSと同様に、「エゴ」が世界を覆う、負の「トランスローカリズム」のあらわれでもある。逆にいえば、ここには、面白い転換点があるということでもある。

結局、アメリカは、もう「連邦制」はいらないのだ。各州が自律して、ばらばらに好きなことをやり、あとはリモートで横断的な連帯関係をもてばよい。トランプという大統領は、アメリカの「連邦制」の無意味さを余すところなく露呈させた意味では「功績」がある。

2020/10/02

ロープ・ア・ドープ

トランプが、Covid-19に感染したというニュースを知って、まず思ったのは、「ロープ・ア・ドープ」(rope-a-dope)という言葉だった。これは、モハメッド・アリの得意の技法(→参考)として有名であり、ボクシングの技術としてはいろいろうるさい定義(→参考)があるようだが、この場合は、相手にさんざん打たせて一見負けるかのような状況を作って実は相手を消耗させ、最後に逆転に出ることである。

この言葉は、そもそもは、ジョン・バイデンが、ボケ老人とか言われながら、徐々に支持を獲得していったときに使われた(→参考)のであって、トランプに対しての言葉ではなかった。

が、(1)Covid-19への対応の不手際、(2)予測される失業率の増大、(3)選挙予測データでの支持率の低さ、(4)元側近だったスティーブ・バノンの逮捕、(5)ケリアン・コンウェイの辞任、(6)ブラッド・パーセルの選挙資金横領疑惑と自宅立て籠り騒動、

(7)欠員になった最高裁判事の強引な候補指名、

(8)トランプの事業家時代の「劣悪」な経営と税金逃れの露呈、(9)10月29日の対バイデン・ディベイトでのディベイトの体をなさない「子供じみた」態度・・・などで追い詰められていたトランプが、最後の反撃をするとすれば、これしかないのではないか、と思うのだ。

陰謀理論の信奉者は、陰謀の事例に熟知しているはずだから、その凡例を実行するのはたやすい。そもそも、陰謀理論をふりまわすということ自体がひとつの陰謀なのだが、トランプは、ショウビジネスのテクニックを100%政治に持ち込んだ最初の大統領だから、陰謀は、プロレスや格闘技の技のようなものにすぎない。

Covid-19への「感染」を使って劣勢を巻き返した例としては、ブラジルの大統領ジャイール・ボルソナーロがいる。彼は、トランプ主義者であり、トランプおすすめの抗マラリア薬「ヒドロキシクロロキン」の服用でCovid-19からたったに2週間で陰性に復帰したという。

もし、トランプが、ボルソナーロモデルを使ったとすれば、2週間後(ちょうど、予定の第2回ディベイトの日が10月15日)には現場に復帰し、ついでに、この間に開発が進んだと称するワクチンやインターフェロンによる治療をみやげにして、支持率の一挙逆転をはかろうとするだろう。そして、これこそがまえまえから約束している「オクトーバー・サプライズ」だと胸を張るにちがいない。

他方、感染が「陰謀」ではなく、深刻な事態に進む場合には、最後の切り札として、大統領候補の差し替えを行ない、娘のイヴァンカを推薦するかもしれない。テレビから技法をくすねるトランプとしては、テレビ映画『ハウス・オブ・カード 野望の階段』が思い浮かぶかもしれない。こっちは、娘ではなく妻だが、イヴァンカ大統領というのも、オクトーバー・ジョーク、いや、オクトーバー・サプライズにはなるだろう。

もし、感染が軽度で済む場合も、それはトランプにとってはもっけのさいわいである。御用メディアのFOX Newsのショーン・ハニティを除いて酷評しかなかったディベイトも、予定されているあとの2回をキャンセルできる。

それにしても、第1回ディベイトに関するハニティのリポートの徹底した偏向には徒党の悪を感じる。ディベイトの「全記録」と比較すればあきらかだが、ハニティが見せる映像では、トランプは、バイデンの発言を妨害するシーン(後半はすべてそうだったのに)は皆無である。バイデンの弱みを強調できるシーンだけを見せ、それにトランプが「適切」な回答をあたえているかのように編集している。

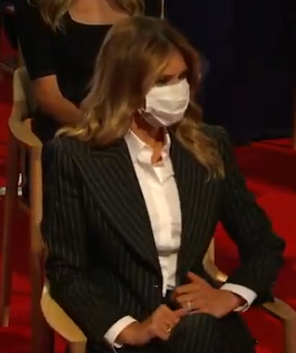

なお、「全記録」の最初のほうを注意して見ると、ディベイトの開始直前にメラニア夫人が席に着くのだが、周囲のトランプの息子や側近たちがノーマスクなのに対して、メラニアだけがマスクをしていることがわかる。ひょっとして、彼女はすでにこに時点(9月29日)で感染を自覚していたのかもしれない。

【追記 10/3】当日、会場では観客にマスク着用が義務づけられていたが、トランプ関係者は、メラニア(ほか少数?)をのぞいて、マスク着用を励行しなかったという。

いずれにせよ、今後の数日間にいろいろなことが判明するだろう。米国が「陰謀」社会の国ではないならば、深刻な事態もありえる。

2020/10/02

トランプのコロナ感染

President Donald Trump and first lady Melania Trump test positive for Covid-19 (CNN)

ま、これで終わりだな。しかし、・・・

2020/09/28

トランプの次は

11月3日の米国大統領選挙まであと1ヶ月ちょっとになった。「トランプの次」はトランプだ、いや、バイデンだ、いや、決まらない期間が続き、下院議長のナンシー・ペロシ(民主党)が暫定大統領を務める・・・なんて憶測と予測が飛びかうが、誰が次期大統領になるとしても、アメリカの今後を方向づけるであろう人物が登場した。マージョリー・グリーン (Marjorie Greene) である。

このひと、ジョージア洲で建築業を兼業する政治家で、今年、下院議員選挙区の予備選で当選し、来年は共和党の下院議員としてワシントン入りすることが確定している。トランプは、すぐさま祝のツィートをし、「共和党の将来のスター」とばかりほめあげた。

Congratulations to future Republican Star Marjorie Taylor Greene on a big Congressional primary win in Georgia against a very tough and smart opponent. Marjorie is strong on everything and never gives up - a real WINNER!

(9:29 PM · Aug 12, 2020)

彼女は、トランプが当選しようが、バイデンに替わろうが、共和党の「スター」になることはまちがいなく、そして、共和党のみならず、アメリカ政治を「破壊」するだろう。トランプ信奉者であるだけでなく、QAnonと陰謀理論に共鳴し、妊娠中絶はむろんのこと、LGBTには強烈な敵意を持ち、銃器の所持には大賛成である。白人至上主義も隠さない。

腕っ節にも自信がある。

銃器への執着も半端ではない(→YouTube)。

AR-15ライフルがお好きなようだが、AR-15は、これまでたびたび悲惨なマスシューティングで使われてきた(→参考1 参考2)。

選挙キャンペーンで使われた動画(→YouTube)では、「銃規制」、「国境開放」、「グリーン・ニューディール」、そして「社会主義」(の看板)を次々に「爆破」する。

この手の人物にあえば、ジョー・バイデンも「社会主義者」である。

トランプが大統領にならなければ、こういう人物がアメリカ政治の前面に登場することはなかった。そして、トランプが今後失脚するとしても、彼が開いたパンドラの箱の蓋は閉まらないだろう。これから、マージョリー・グリーンのクローンが続々とあらわれるのだ。それは、もはやトランプにも止められない。

2020/09/15

忙中閑なし トップのうえにつねに見えない「空虚」なトップがいて、普通のトップが替わってもなにも変わらない国柄だが、首相が替われば世の気分は変わる。おそらく、これで、政界のみならず「二世タレント」や「セレブ」が幅をきかせる時代はしばらく終わり。でも、吉田茂の孫はビクともしないな。「空虚」ともつながってるし。

総理の候補に女性がひとりもいなかったと米のメディアが騒いだから、官房長官は女性にするかい?

2020/08/31

辞任のチャンス

といってもどこかの国の首相のことではない。米国大統領顧問ケリアン・コンウェイのことだ。彼女は、現地時間8月23日(日曜)夜、突然、今月いっぱいでホワイトハウスから去るという声明を発表した。大統領選挙の修羅場がいよいよ展開するこの次期にである。

公式の理由は、「家族の(たてなおしの)ため)」というのだが、事実は論理的な整合性があればいくらでも可能という「オールタナティヴ・ファクツ」教の元祖の言うことだから、さまざまな憶測を呼んでいる。

一般に知られている彼女の「家庭の事情」では、15歳の娘のクラウディアが、トランプの政治に反対で、TikToksやTwitterに、Black Lived Matterの支持やトランプ批判を載せており、このままでは「母親」として家庭の収拾がつかないという。ちなみに、彼女の夫にしてクラウディアの父親のジョージは、共和党支持者から「リンカーンプロジェクト」の中心人物に「転向」した弁護士であり、いまでは反トランプ、バイデン支持の急先鋒である。

よくそれで夫婦がつとまるねというのは日本的な発想。オールタナティヴ・ファクツ教のケリアンに言わせれば、プライベートな世界と政治信条とは無関係なことだとこれまでは言ってきた。しかし、「やっぱりケリアンもひとりの娘の母なんだ」なんて考えたら、このひとのドライで非情なプラグマティズムはわかるまい。とにかく、彼女は、スティーブ・バノンとともに、4年前の大統領選挙でトランプを当選させた凄腕であり、娘や夫の信条に簡単に同化するなどということは到底信じられない。

クラウディアのTikToksやTwitterを見ると、「普通」の15歳の意識ではないことがわかる。また、父親ジョージが加担している「リンカン・プロジェクト」のトランプ批判を見て、ケリアンのほとんど無茶とも言えるトランプ擁護のロジックと弁護の仕方をあわせて見比べると、こういう家族なら、「普通」では考えられない「共同謀議」だってしかねないのではないかという思いもする。

ケリアンの辞任ですぐに思い浮かんだのは、かつての盟友スティーヴ・バノンの逮捕である。彼が逮捕されたのは、8月20日(木曜)であり、ケリアンの辞任声明はその3日後である。

トランプほど、その同盟者の中にスキャンダルや逮捕者を出す大統領はいなかったが、上のパロディ写真で言うと、左から、トランプの長年の盟友(悪友)ロジャー・ストーン、バノンとコンウェイの前身の選挙対策トップのポール・マナフォート、トランプの弁護士マイケル・コーエン、安全保障顧問マイケル・フリンが逮捕され、すべて有罪となり、いまだ収監されている者もいる始末である。そして、ついに、スティーブ・バノンも逮捕され、目下のところは保釈で出ているが、有罪になる可能性は大きい。

こうなると、ケリアンのところまで司直の手が及ばないとはかぎらないし、トランプの「悪行」が一挙に露呈される可能性もある。いくら「オールタナティヴ・ファクツ」の彼女でも、そして、トランプのいいなりどころか「悪」の手配師になりさがっている司法長官のウィリアム・バーの辣腕(ストーンの刑期だけは下げさせた)をもってしても、かばいきれないかもしれない。敏感な彼女なら、先を読まないわけがない。

こうなると、すでにバイデンにくらべて支持率がどんどん下がり続けているトランプが、11月の選挙では大敗を期するだろう、それも読んでケリアンはトランプと手を切ったのだ、というロジックが思い浮かぶかもしれない。ただし、いまや、司法の世界にも自分の息のかかった人材を配備しつつあるトランプが、そう簡単に屈することはない。とにかく、選挙を延期する、あるいは選挙自体をしないことすら画策していのだから、そういう修羅場を避けて身を退いたケリアン・コンウェイの辞任以後に生まれる事態は、これまた楽しみである。乞うご期待だ。

2020/08/21

真夏の出来事

トランプが老獪な罠をしかけなければ、選挙まであと70日ちょっと。いろいろと動きが出ている。

案の定、スティーブ・バノンの名が挙がった。それも、閣僚復活ではなくて逮捕である。が、これをもってトランプへの痛撃とみてはならない。トランプがバノンを「夢よもう一度」で選挙対策担当に引き込むのを阻止する内部工作ではないとも言えない。バノンが再浮上するには、いまトランプ政権を仕切っているジャレッド・クシュナーを降ろさなければならない。トランプは、選挙対策がはかばかしくないので、クシュナーへの不満をつのらせている。クシュナーがそんなことを知らないわけがないから先手を打つ。つまり、バノンをブロックするのだ。

バノンの逮捕容疑が、メキシコ国境の壁への献金をつのり、その金を懐にいれたということだと、これに関連してトランプのいまやお荷物になっているルドルフ・ジュリアーニも逮捕されるかもしれない。壁の建設会社(イスラエル系)との深い関係があるからだ。また、この機会にバノンが何かをバラして、騒ぎが起きるという事態もありえる。成り行き見よう。

党大会をリモートでやった民主党に対し、「三密」の肉体主義でいく共和党。リモートメディアを存分には活かしきれなかった民主党だったが、共和党はどうなるか? Covid-19のクラスターで肉体メディアの古さを証明するか? これも来週のお楽しみ。

『アヴェンジャーズ:エンドゲーム』ならぬ『アメリカ:エンドゲーム』が大詰めだ。

空にはコーモリ・コロナ菌の大群

空にはコーモリ・コロナ菌の大群

ジョー・バイデン

ジョー・バイデン

バーニー・サンダース

バーニー・サンダース

ミッシェル・オバマ

ミッシェル・オバマ

ピート・ブティジェッジも

ピート・ブティジェッジも

バラク・オバマ

バラク・オバマ

エリザベス・ウォーレン

エリザベス・ウォーレン

カマラ・ハリス

カマラ・ハリス

→動画

→参考

2020/08/13

No One Knows

ジョー・バイデンの副大統領候補にカマラ・ハリスを選んだことは、基本的には、前向きに受け取られている。が、世の中は、理性的には進まないもので、彼女が、「国籍」的にはすでにアメリカ人でもインド系の母とジャマイカ出身の父親との「ハーフブラック」だからダメなんて意見がアフリカン・アメリカンの側にあったりして、トランプが探さなくてもカマラをくさすネタが味方であるべき側から飛び出してくる。なさけない話。

ただ、統計によると、大統領選には副大統領の効果はほとんどないというから、このへんは、アメリカ政治劇の幕間サービスと受け取っておくのが賢明。

しかし、それにしても、トランプほど最悪の大統領はいなかった。これも、反トランプ側のあら探しの結果だとしても、これほど「国民」をバカにした大統領はめずらしい。

ヨセミテ国立公園の「ヨセミテ」(Yosemite)を発音できない。

記者会見の日が違うのに同じ原稿を読んでいる。

しかし、それも、4年前のいまごろ、勢いづいていたトランプが「スターになれば何でもできる。Grab them by the pussy.」なんて言った品性を疑わしめるに十分な音声テープが暴露され、顰蹙を買ったにもかからわらず、結局はうやむやにし、「ならばあたしのプッシーをつかんで」なんて主張する女性たちを生み出し、トランプを大統領に選んでしまったツケである。

このエピソードについては当時詳しく書いたが、当時の経過をいまにして思えば、バイデンがトランプを圧倒しているかに見えるいまの時点では、11月の結果がどうなるかはわからないのである。

当時、わたしは、ヒラリーのお相手となる副大統領候補のティム・ケインを好意的に書いたりした(「副大統領候補のプロフィル」)が、意外にも、副大統領候補同士のディベイトではペンスが水を開け、さらに、その後のFBI長官ジェイムズ・コミーのドジなふるまいでヒラリー側への支持が急速に下降した。だから、バイデンの上昇機運がこのまま続くかどうかはわからない。なにが起こるかはわからず、面白いのはこれからなのだ。

トランプは、"Nobody Knows"と言うのが好きだが、そのうしろには"More than Me"が付く。つまり「俺だけが知っている」と。しかし、そうじゃないでしょう。"No One Knows" 誰ひとり知らないのだ。トランプも。

2020/08/12

カマラ・ハリス

ジラしのジョーが、やっと副大統領候補を決めた。

カマラ・ハリスは、最初から有望視されていたが、「野心的すぎる too ambitious」と言われて、「女性が野心的でなにがいけないの? 老齢のバイデンをかばう、ひいては大統領役もつとめるには野心的じゃなけりゃできないじゃない」なんて議論が女性のあいだでかわされた。

トランプとしては、これからあらさがしに入るのだろうが、これまでにあがった「面白い」候補のなかでは、一番あらさがしがしにくい人物。そして、タフすぎるぐらいタフである。さて、トランプさんよ、どうでるかね?

参考→1/2

2020/08/05

スーザン・ライス

ジョン・バイデンの副大統領候補の決定が来週に延びるという話もあるが、先日の「冗談」リストでは名前も挙げなかったが、無視できない人物で目下有力視されはじめたのは、スーザン・ライスである。

元アメリカ合衆国国際連合大使の経験があり、オバマ政権では国家安全保障問題担当大統領補佐官をつとめ、外交と軍事に強い。

副大統領への期待は、Covid-19危機が、いまや衛生・医学問題をこえて、国際・軍事問題でもある、こちらに強くないとにっちもさっちも行かないという問題がある。(コロナ問題への小池ゆり子の「強み」も、彼女が防衛大臣をやった経験と人脈を無視できない。)

ということは、コロナ問題は、今後ますます「軍事問題」「セキュリティ(安全保障)問題」として処理されるということだ。

副大統領候補としての前提でのライスのインタヴューでは、堂に入ったもの →参考。

2020/08/03

今週起こること

いよいよバイデンが副大統領候補を決める。果たして誰になりますか。

再選の雲行きがあやしいトランプは、その結果次第では、なにかお騒がせトッピクスをあみださなければならない。それは、ひょっとすると、あのスティーブ・バノンの復帰かもしれない。選挙対策を仕切るつわものがいないいま、夢よもう一度で、一度クビにしたバノンを呼び出すのである。むろん、それには、娘婿にして大統領上級顧問のジャレッド・クシュナーを切る必要がある。その気配はすでにある。

〔バノンとコンウェイのコンビ〕

〔バノンとコンウェイのコンビ〕

しかし、もう、状況が違うから。そんなことをしてもトランプの票は上向かないでしょう。

バノンについては書きすぎるぐらい書いた:

◆バノン「復活」とその周辺雑記

◆スティーヴ・バノン解任/辞任、その後は?

◆バノン演出製作

2020/07/05

「言葉は宇宙からのウィルスだ」ではない

コロナ騒ぎ以前から「言葉は宇宙からのウィルスだ。ウィリアム・バロウズ」というのが気になっていた。バロウズはそんなことは言っていないからである。が、ここえ来て、それがバロウズの言葉であることがあたりまえのごとく使われているのを見て、ひとこと書きたくなった。

しかし、これは、日本語の世界だけでなく、英語の世界でもそうなのだから始末がわるい。

"Language is a virus from outer space." William S. Burrough

まずこの言葉が、誰によって言われ、流行ったかを確認しておこう。それは、パフォーマンス・アーティストのローリー・アンダーソンある。彼女は、1970年代からとてもひらめきのあるDIY的なパフォーマンスを数多く披露し、刺激をあたえてきたが、1980年代になって、エンターテインメントなパフォーマンスの世界に進出する。"Language is a virus from outer space."(1986)は、その時期の、商業的にも非常に成功した作品の一つである。

→映像

FLUXUSのおなじ空気のなかにいたアーティストとして、老バロウズへのオマージュがこめられていることはたしかだが、あちこちから美味しいところをチャッカリ取ってきて組み合わせた彼女の小器用なオリコウさがむんむんしていて(まあ、それもバロウズにならった「カットアップ」手法かもしれないが)、ちょっとうんざりしたのだった。

たしかに、バロウズは言語とウィルスとの関係について語ってはいる。The Ticket That Explodedのなかで、”The word is now a virus.”と言っている。が、「宇宙からの」とは言ってはいない。しかも、wordとlanguageとはちがう。ここで言われる"word"は、言語一般ではなく、印刷された言語、つまり「語」のことである。したがって、彼の言葉は、「語がいまではウィルスになっている」という意味だ。

The word is now a virus. The flu virus may once have been a healthy lung cell. It is now a parasitic organism that invades and damages the lungs. The word may once have been a healthy neutral cell. It is now a parastic organism that invades and damages the central nervous system. Modern man has lost the option of silence.

バロウズは、この文章の文脈のなかでは、印刷された語の機能が変わり、いまや、ウィルスと同じように人間を危険に陥れるものになったという、歴史的変化を語っている。詩的に反復する表現だが、直訳するとこういう意味だ。

語はいまやウィルスだ。そのインフルエンザ・ウイルスは、まえは、健康な肺細胞だったのだろう。それがいま、寄生性のorganismとなり、肺に侵入し、ダメージをあたえる。語は、かつては、健康で中性的な細胞だったのかもしれない。それが、いま、寄生性のorganismとなり、中枢神経系に侵入し、ダメージをあたえる。近代人は、沈黙という選択肢を失ったのだ。近代人は、沈黙という選択肢を失ったのだ。

要するに、語があふれ、語なき「沈黙」を失った「近代人」の状況を批判的に言うために「ウィルス」という言葉を使っているのであって、外からやってきて人間にとりついたのが言語=ウィルスだとは言ってはいない。そして、だからこそ、「カットアップ」という彼の技法が意味を持つのである。印刷された文字をバラバラに切り離し、再構成するのは、そこに「沈黙の選択肢」を埋め込むためでもある。→便利なガイド

言葉は引用されて、どう変えられてもかまわないし、そういう形で表現は新しさを更新するのだが、それによって、原著者が言おうとしたことがどこかにすっ飛んでしまっては贔屓の引き倒しである。

2020/06/24

コロナジョーク

まだコロナでジョークを言うには早すぎるかもしれないが、滅入ってばかりいてもはじまらない。

わたし自身はというと、もともと真夜中生活者で、リモートワーカーだったので、生活の変化はあまりない。しばらくのあいだ街で真夜中のミーティングができなかったとか、いつも使っていた食材が(メルカリ野郎?に)買い占めされて買えなくなり、ありあわせの食材のメニューに変え、かえって面白い料理を発見したとかいった程度の変化だった。

ZOOMだとかSkypeだとかJitsiだとかにいやいやつきあわされる不自由もなかった。機能がやややっかいなので、相手は苦痛だったかもしれないが、自前のサーバーのミーティングシステムでのおしゃべりも楽しんだ。

映画の代わりにウォッチしてきたアメリカ政治も、あいかわらず激変つづきで面白い。コロナ危機を無視して6月2日にオクラホマ州のタルサでトランプが敢行した大統領選挙ラリーでは、大ホールのなかではノーマスクのトランプ支持者が勝手に盛り上がり、その外(現地のみならず全50州)ではBlack Lives Matter(BLM) の3語を掲げたさまざまなスタイルのデモが延々と続いた。→タルサのデモ。なお、BLMについては、ウェブ雑誌のQJWebに詳しく書いた。

昨日は、『週刊金曜日』の許しが出て、シリーズのための東京「徘徊」をやった。3ヶ月もあいだが空いたので、お台場を「徘徊」した回とトーンが合うかどうかはわからない。原稿はこれからだが、乞うお楽しみである。発行は7月中旬とか。

ところで、11月の米国大統領選の反トランプ候補が、ほぼジョー・バイデンに決まったときは、まだコロナ禍はほとんど影響してはいなかった。その時点では、わたしは、「ポンコツ爺」のバイデンではトランプを倒せないなという印象をぬぐえなかった。が、コロナが深刻になり、トランプの対応の杜撰さが批判されるようになると、そのおかげでバイデンの人気が高まってきた。ふしぎなもので、バイデン自身のメディアイメージも、まえよりははるかに力強くなってきた。民主党としては、もうバイデンで行くしかない。

そこでバイデンは、7月いっぱいに、予定の副大統領を決めなければならない。3月の予備選挙のとき、彼は、「副大統領は女性にする」と宣言してしまった。目下、その候補がとりざたされており、

最有力とされるのが、カリフォルニア州の民主党上院議員カマラ・ハリスである。

BLM運動が加速するいま、女性の副大統領候補となればアフリカン・アメリカンでなければならないという雰囲気が強まっているが、彼女はこの条件にもマッチする。予備選でバーニー・サンダースとともに最後まで大統領候補を競いあったエリザベス・ウォーレンは、大企業の利害をさかなでするので無理だし、ブラックではない。ちなみに、わたしは、ヒラリー・クリントンがトランプと大統領選を戦っていたとき、ウォーレンを副大統領にでもしないかぎり、トランプには勝てないのではないかと書いたことがある。面白いことは面白いひとだが、今度の予備選ではなぜか冴えなかった。

ブラックでかつ有力ということなら、トランプの弾劾裁判で鋭利かつパッショネイトな糾弾をしたヴァル・デミングスも候補に挙がっている。

しかし、コロナ禍とBLM運動の高まりというマレな状況、他方で、あいかわらず「プロレス興行」的なはったりと、虚偽と強引さと裏取引の効果で押し切ろうとしているトランプの存在を考えると、すでに挙がっている副大統領候補との組み合わせではバイデンは勝てない。というよりも、たとえ僅差で勝ったとしても、トランプが染み込ませてしまったアクを抜いて、新たな「アメリカ」に邁進することはできないだろう。

そこで、最近話題になるのが、オバマ元大統領夫人のミッシェル・オバマである。彼女は、大統領選に立候補するという話もあったが、「政治には興味がない」としてオバマ前大統領自身がその可能性を否定した。しかし、副大統領ならいいだろう。1964年生まれだから、バイデンよりも22歳も若い。トランプより老齢で77歳のバイデンがボケても、ミッシェルなら、彼以上、いや、オバマやヒラリー以上のことが出来るだろう。気軽に踊っちゃったりもする。

しかし、アメリカ政治も、ハリウッドのアカデミー賞の選考におとらず意外なことを決してやらない。だから、普通で行けばこれは、いっときの夢に終わるだろう。とはいえ、いまのアメリカでは、何が起こっても不思議ではないという一面がある。

わたしの思いついたジョークでは、7月のある日、バイデンがミッシェル・オバマを副大統領候補に選定する。すると、それから数日後、トランプは、娘のイヴァンカを現副大統領のマイク・ペンスとすり替えると宣言する。

ジョー・バイデン+ミッシェル・オバマ対ドナルド・トランプ+イヴァンカ・トランプの大統領選。政治ショウほど素敵なビジネスはない。

2020/05/23

トランスローカルを視覚化すると

◆画面クリック→拡大

ソーシャルディスタンシングを守らせるためにサンフランシスコのドロレスパークがおこなった区画表示。この円と円とをどうつなぐかが問題だ。ネットならなんでもないが。

(May 21. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg)

2020/05/17

親子愛

11月3日後〔次期大統領が決まる日〕、コロナウィルスは魔術のように突然どこかえ行き、消えてしまい、みんなもとどおりになれるだろう。

やつら〔反トランプ派〕は、アメリカ人がトランプを愛しているという資産、彼が頼れるという事実、彼が遊説し〔コロナを恐れずに選挙民と会う〕、おびただしい数の人間たちを惹きつけることができるという事実を彼から奪おうとしているんだ。

エリック・トランプ

ドナルド・トランプの息子エリックを5月16日のFOXニューズに引き出した(→YouTube)のは、"Justice with Judge Jeanine"のジェニーン・ピロ (Jeanine Pirro)。日本の櫻井よしこなど足元にもおよばぬ強烈偏向丸出しのキャラである。"Judge Jeanine" (判事ジェニー)と呼ばれるのは、1991年にニューヨーク洲ウェストチェスター郡の判事に選ばれたことがあるからだ。

SNLがパロディ化しているが、そのアクの強さは真似しきれていない。最近は、まえより(→2016年と比較)幾分笑いの度合いが強くなっているように見えるのは、いま受けするためか?

ところで、コロナ問題が、誰のであれ「陰謀」だとすると、なぜ、反トランプ勢力の「陰謀」という説ばかりが横行し、トランプ自身による「陰謀」だという説は出てこないのだろうか?

この点については、先日ネット雑誌の『QJWeb』で少しふれたが、コロナ騒動でトランプは決して困らないという側面があることは指摘されることがない。人口の100分の1を優遇し、他は切るという方針からすれば、弱者が衰退するのは歓迎で、トランプは笑いがとまらないはずだ。

もし、トランプが11月3日に再選されて、コロナ騒ぎが突然終息するというのが本当なら、それをちゃんと知っていることこそがあやしいではないか?

国家権力のまえでは、ファミリーが最後の砦になるというのがハリウッド映画の定式だが、ファミリーには、マフィアも、映画『アニマル・キングダム』(Animal Kingdom/2010/David Michôd) のような「犯罪ファミリー」もある。トランプ一家は、国家を統治しながら「反国家」なのであり、国民・市民を守るという近代国家に残された最後の逆説的機能までをも切り捨てようとしている点で、まさに、いま様である。

2020/05/06

ウィルス感染

フランスの知り合いがネット電話でトークをしないかとメールで言ってきた。わるくないけど、どういう方法でやるのときくと、そりゃ「Jitsi」(ジツシ)でしょうと来た。

なんだ、そんなの「アクティヴィストのスカイプじゃない」と言うと、憤慨したように、 Jitsiは、スカイプのようにユーザーのデータを盗んだりしないし、そもそも、GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) と闘っているフランスのフラマソフト(Framasoft) のサーバーで動いているから、信用できるんだ、と言ってきた。

うん、そりゃわかってる。でも、わたしが言いたいのは、GAFAMではなくても、メディアであれ、組織であれ、考え方であれ、規模(サイズ)に無頓着のものには関わりたくないということなんだ。まして、Jitsiは、目下ユーザーを拡大しようとしているではないか、ならば、それは、スカイプでもツイッターでもフェイスブックでも同じだ。

メディアで問題なのは「内容」ではない。「形式」ですらない。重要なのは「サイズ」だ。その場合、サイズが小さければいいというのではなく、距離的には宇宙の果まで連れてったっていいが、「みんな」いっしょにではなく、個々に、むしろ孤立的につなげるようなトランスローカルなサイズだ。

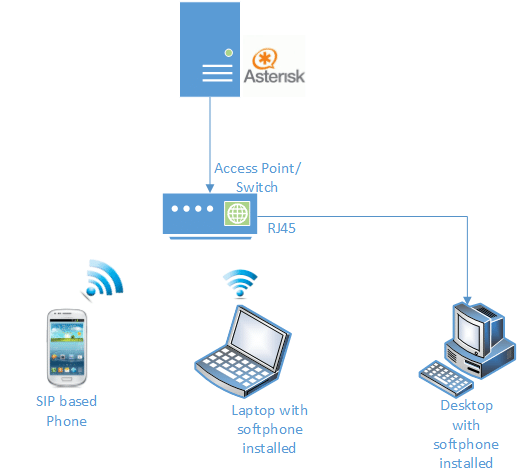

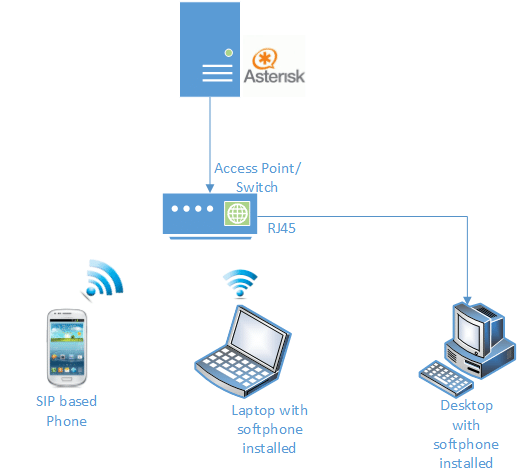

で、口先だけで言うのは、『手の思考』の著者としてはナンなので、早速、そのトランスローカル・ヴァージョンを実践することにした。ようするに、DIYでスカイプやJitsiと同じシステムを組み上げようというわけである。そして、それを「みんな」でではなく、独異的・特異的(シンギュラール)に使う。

それは、全然むずかしいことではない。SIP (Session Initiation Protocol) というプロトコルがあり、SIPサーバーを立ち上げて、それを介せば、各人のデスクトップからでもスマホからでも音声と映像のテレフォニーが出来るのである。

ふと思い出したが、日本でインターネットの商用プロバイダー(IIJ)が運用しはじめた90年代に、Macでしか動かない「テレビ電話」でCU-SeeMeなんてのがあった。大榎 淳らと交信テストをしたりしたこともあったが、まあ、とても「テレワーク」などには使えなかった。とはいえ、原理的には宇宙の果までつなげられるとしても、世界の各地のアンクレイヴというか、要するに「吹き溜まり」のサイズのレベルでしかホットに機能しないという点では、実に面白かった。

その後、Linuxが普及してから、試してみて、けっこう行けると思ったSIPサーバーのプログラムは、Asteriskだった。オープンソースのプログラムで、自分でコンパイルするのだが、けっこう大変で、苦労のあげく、いまの「光電話」のようなシステムを作って面白がるようになった。しかし、そもそも実用にする気はないのだから、その使い方の面白いアイデアが浮かんでこなくなると、記憶の片隅から消えていった。

今回、調べてみると、このAsteriskが、一方では会社や省庁のネットシステムのなかで電話の交換機的な機能を発揮したりして普及している一方で、依然として(無保証ながら)個々人がダウンロードしてコンパイルできるオープンソースとしてもヴァージョンを上げながら公開されていることを知った。

さっそく、落としてコンパイルするまで30分もかからなかった。15年まえの苦労は何だったのかというくらい拍子抜けした。

最初は、つながって呼び出し音がして、着信するとつながるが声が聞こえない、映像が見えないなんてことが起こったが、サーバーのポート(出入口)を別にいくつか開き直すとか、コンフィグファイルを修正するというようなことをくりかえしたすえ、用意したローカルコンピュータ2台(両者はLANでつながっている)の一方から他方へ電話すると、ちゃんと機能するようになった。むかしとちがって、音はいいし、映像もサイズを上げてもハンぐらない。

SIPサーバーというのは、中継器というよりも、個々のユーザーを強引に乗せて運ぶ「誘拐犯」のようなもので、インターネットのなかで、個々のLANやファイヤーウォールの壁を飛び越して、ユーザー同士をむすびつける。

その場合、インターネットにつながる個々のコンピュータが電話機にあたるのだが、電話機にも機種があるように、さまざまなクライアントソフトがある。

Jitsiの場合は、まだそれが" SIP Communicator" と名乗っていた時代には、Linux、Mac、Windows等々のOS別にクライアントソフトがあり、それを個々のコンピュータにインスト−ルして使っていた。いまは、(まだ個別のソフトも公開されてはいるが)JAVAコードの衣をつけてウェブから直接アクセスし、使えるようになっている。

そういうことも自前で出来ないこともないが、わたしはJAVAが嫌いだし、よく出来たクライアントソフトがフリーで転がっているのだから、それを使わない手はないと思い、あれこれ試してみて、Linphone、Ekiga、jamiでほぼ同じ結果を得た。わたしは、Ekigaがいいと思ったが、フランスの友人がMacユーザーでLinuxは使わないので、jamiを使うことにした。

で、ユーザー名とパスワードを伝え、時間を決めて「電話」してもらうことにした。日本時間の午前4時、電話が鳴った。マウスで着信のマークをクリックすると、すぐに彼の声が聞こえてきた。それから、1時間あまり、Covid-19の話などをしたわけだが、このときは、その後に起こる事態には無知だった。

終わって、ログを調べると、こちらで決めた(当面)唯一のユーザー以外から猛烈なアクセスがあり、当然、ユーザー名もパスワード名も当たっていないから、はじかれ、エラーになっている。リアルタイムでターミナルから観察すると、ある種のBOTで、ユーザー名を「1234567」といった数字で打ち込み、入れないとその値を変えるという仕組みになっている。SIPサーバーのコンフィグファイルのデフォルトのユーザー名が「1234567」になっているので、まずそれから始めたわけである。

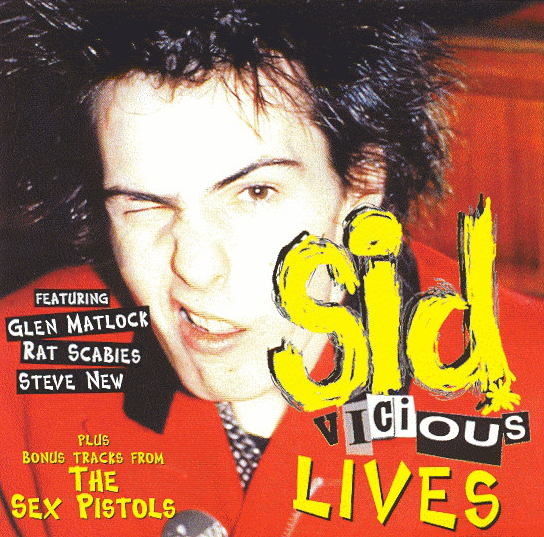

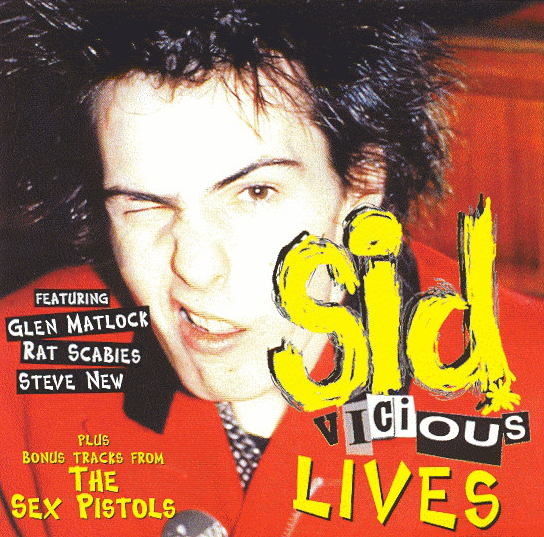

笑ってしまったのは、そのなかには、「 "sipvicious"」へ向けてのアクセスがあったからだ。これも、プログラムのコンフィグファイルのデフォルトドメインが「1.1.1.1」になっているので、そこを直していない場合は入れるし、ユーザー名を「100」にしているひとがけっこういるらしい。が、わたしが面白いと思ったのは、"sipvicious"という但し書きである。"sip"と"Sid"ひっかけ、「悪辣SIPサーバー」と「シド・ヴィシャス」を想起させるような洒落が入れ込まれていたからだ。

じゃあ、わたしの自前SIPに入り込んで何をするかを試してみてもいいと思ったが、アクセスできたら、SIPプロバイダーの宣伝が流れるようなのもあれば、SIPサーバーを通路にしてウェブサーバーに入り込もうとするのもあるらしい。まさにウィルスと同じである。感染して「人体実験」するほどの余裕もないし、このBOTは、誰かがSIPサーバーを立ち上げると、それを自動的に感知して、アドレスを見つけ、こういうアクセスを試みるようになっているので、腹を立てても仕方がない。このへんは、Covid-19の陰謀説と同じように、「誰が何のために」はあまり意味がない。

ちなみに、Covid-19の「細菌兵器」陰謀説については、連載中のQJWebに戯れ文を書いた。→「ウイルスより宇宙人を警戒していたトランプの意外な素顔」

Covid-19で命を落としたくなければ、防菌と「ソーシャル・ディスタンシング」をするしかないが、ネットの場合、これにあたるのがファイヤーウォールの処理である。ポート番号を変えるとか、アクセスしてくる相手が特定できるなら、それを排除するフィルターをかけるとかである。しかし、わたしは、こういう「排外主義」も嫌なのだ。ファイヤーウォールなどガチガチにかける趣味はない。

ちなみに、こういうBOT攻撃は、いまやネットではあたりまえのことで、メールでも、必要なメールの何十倍(ひとによってはもっと)ものスパムメールがあり、それをフィルターで捨てながら必要なメールを受け取るという無駄をしていいる。いまのコンピュータとネットシステムは、そういう無駄にもかかわらずやっていくという、まさに抗生物質やワクチンを摂取しながら「健康」を維持しているのと同じなのである。

実用という見地に立てば、そんなスパムに気にせずに使うのが常識なのだろうが、常識が嫌いなわたしは、Asteriskというプログラムとさっさと手を切ることにした。長い年月使われているあいだにそのプログラム的脆弱さのほうも研究しつくされたのだろう。だから、Asteriskのオープンソフト版が置いてあるサイトには、その使用にあたっての責任は一切とらないと書いてあるのだろう。

で、つぎに試みたのは、Kamailioという奴だ。この名前は、ハワイ語で「話す」という意味らしいが、オープンソースのSIPサーバープログラムとしては、評価が高い。結果的に、このプログラムは、Asteriskなんかよりもすっきりしたアーキテクチャーになっていて、設定もリーズナブルであった。Asteriskでは、映像がおかしくなったりしたのも、まったくなく、非常によくできていると思った。

コロナ危機が深まってから、この「雑日記」を更新していなかったので、その間にやっていたことの一端を書きたいとおもっただけなので、テレフォニーに関する技術的な話は、(いずれ)「テクノロジーのすったもんだ」のセクションに書くとして、このへんにしよう。

週刊金曜日の連載『徘徊団 「24時間営業」の東京をさまよう』は、どちらかというとフィジカル無ディスタンシングつまりは「濃厚接触」の話なので、「ソーシャル・ディスタンシング」が世間常識になっているいまは、自粛中である。第5回(4/24号)は深夜の台場の話である。

6月19日に予定されていたラジオアートのライブもたぶん永久延期になるだろう。

というわけで、わたしはいま、また、ネットの世界でてんやわんやをくりかえしている。

2020/04/08

戦争か革命か

コロナ戦争が拡大している。世界の首脳たちが「戦争」と言っているのだから、これは第3次世界大戦」であろう。が、「戦争」が目指すのは「平和」だろうか?

わたしの思い込みでは、「戦争」の対語は「平和」ではなく、「革命」である。なんて言うと、すぐに「共産主義」や「社会主義」のことを思い浮かべるひとがいるかもしれない。もっとも、ナチズムも「革命」と称していた。ビジネスの世界のひとたちも、「革命」(Revolution)という言葉が好きだ。

むろん、わたしが言っているのはそんな「革命」ではない。もっとこの言葉の原義にそくし、“一回まわって変わる”ということである。戦争があれば、世界が変わる。戦争を起こす者は何かを変えようとする。なんらかの「革命」なしには戦争は起こせない。

とすると、Covid-19(新コロナウィルス)は今後、世界をどう変えるのか? というよりも、いまの状況を「戦争」だとみなし、「戦って」いるひとたちは、世界をどう変えたいのか?

それは、その「戦術」を見れば明らかになる。「敵」との接触を断つために、「非常事態宣言」をし、外出を自粛させ、さらには禁止し、都市を封鎖し、自宅待機やテレワークへの専念をしむける。つまりは、かつては、オタクやヒキコモリに対して“そんなことをしていると社会性を失う”として、そこからの脱出を教導・治療しようとしてきたことが、いま、積極的に勧められているのである。

これによって、「濃厚接触」を避けることができない飲食店、美容院、風俗、介護、さらには病院までもの現場のひとびとが複雑な困難にされされている。まさに、個々人の身体が触れ合うことを一切なくせればそれにこしたことはないという理念が浮上している。

しかし、これは、インターネット以後、VR、AR、IoT、AIといった技術が加速するなかですでに前提されていた理念であって、いまやみくもにあらわれたわけではない。大きなこと言えば、世界をすべて“ヴァーチャルな数理的相似形”にしてしまおうというデカルト的な「近代」を規定する理念の行き着くところである。

いま急にあらわれたかに見える動きは、そうした「近代」テクノロジーを推進していくならば、早晩そうなるだろうと考えられた様態である。それが、ユーザーの習慣や慣れの緩慢な変化とともに変わるのではなく、Covid-19というウィルスの「攻撃」で変わりはじめただけである。

とはいえ、それを「攻撃」とみなすのは人間であって、ウィルス自身は、その特性にしたがって行動しているにすぎない。宇宙人が地球を襲ってきたのとはちがうのだ。しかも、この「攻撃」の原因は人間が作った。世界中をボーダーレスに動くこと、人間以外の生物との棲み分けを無視して環境を自分勝手に作り変えること、身体のミクロレベルのあくなき操作・・・のはてである。

「近代」の理想的「人間像」はAI=人間である。それは、決してウィルスには侵されない。複製可能でイモータルである。こうした人間像とは異なる死生観、たとえば人間は「死すべきもの」であるという考えからすれば、病との関係は「戦争」とはならない。疫病はむかしからあったが、その死者は、単に感染に無知で幼稚な医術の犠牲になったとは断言できない。「闘病」という概念は「近代」のものである。

いずれにしても、歴史は逆回りはしないから、AI=人間の方向はどのみち進む。今度の世界の首脳たちの「合意」であきらかになったのは、ポストコロナの時代には、いまあたなが使っているスマホなりコンピュータと、それにつながっているあなたの身体だけを「ローカル」とみなし、そういう「ローカル」単位が世界中でつながっているような無理な「トランス」「ローカル」の関係が基準になるということだ。(もっと別の「トランスローカル」関係もある)

居住は、孤島か城かカプセル。買い物は、店におもむくのではなく、ドローンか伝送管によるデリバリー。そのうち、3Dプリンターが何でもテレポートしてくれる。レストランやバーでの飲食はなし。風俗? それは、セックスドールにまかせろ。とにかく、これまで身体を楽しませ、苦しませてきた領域はすべて消滅する。

ただし、これは、コロナの「攻撃」が止まらない場合、ないしは、コロナ危機を利用して世界の支配者たちがいま暗黙に考えているシナリオが「うまく」遂行されればの話である。歴史には、つねに不確定性がつきまとうから、その通りにはならない。

つまり、別の「革命」もあるということだ。「トランス」「ローカル」の規模を遊歩や徘徊の距離まではひろげたっていいじゃないか。かつて「地域」だ「地域」だという念仏がはやったが、その「地域」が身体サイズにふさわしく自律的かつ横断的なものならば、物置から埃をはらってとりあげなおすのもいい。

とにかく、戦争戦争とさわいでいる手合いにただ引きずりまわされてヒキコモルだけでなく、なんか別の「革命」を模索すべきじゃないか、と思ったしだいである。

2020/03/23

ヒキコモリからHikikomoriへ

先日、フランスのジャーナリストからメールで「ヒキコモリ」についてのコメントを求められた。Covid-19で事実上の「外出禁止」になり、家にヒキコモルしかないということは、いまや全世界がHikikomoriにならざるをえない状態になったのではないかというわけだ。

たまたまわたしが、三田格さんとメールのやり取りだけで作った『無縁のメディア』(2013年、Pヴァイン)の冒頭でヒキコモリについて論じているので、それを誰かから聞いて連絡してきたらしい。

いつもそうだが、自分で書いたことをすぐに忘れる。歳のせいもあるが、もともと無責任なのだ。あわてて再読してみたら、けっこういいことを言っていて、いまの時点で訂正することはない。(この本は売れなかったので、読んだひとも少ないだろうから、あとでそのページを掲載しておこう。)

面白いのは、Hikikomori状態になっているいまのフランスで、ラジオが急に活気づいていることだ。一昨年あたりから自由ラジオ(ラジオリーブル)30周年ということで新しい動きが出てきたが、今回、Covid-19でネットラジオが熱気をおびている。

そのうち、ラジオアートで面白いことをやっている連中のハブとなっているのが「パイノード」Π-node (P-nodeまたはPi-node)というネットワークである。→URL

わたしも、日本時間の3月27日午前4時から5時まで、Knut AufermannとSara Washingtonと3人でストリーミングのコラボをやる。タイトルは、いま体制がおすすめの "Social Distancing" に抗して、"De-Distancing"(脱距離化)とした。

それにしても、いまフランスでもドイツでもむろんイタリアやスペインでも、そしてアメリカでも、レストランやバーにも行けない状況が進んでいるのに対して、日本では、それが嘘のような雰囲気だ。さきほど、街にメシを食いに出かけたが、ほとんどのレストランがけっこう賑わっていた。ドイツでは、明日から2人以上の人間が集まることが禁止されるという。

2020/03/17

バルセロナ 立ち入り禁止

知り合いのメールでは、バルセロナも今月一杯、食品マーケット以外には「立ち入り禁止」令が出ているとのこと。

日本では、まだ「大丈夫、大丈夫」雰囲気だが、ホントにそうなのかね? 急に「ヤバイ」と言われても困るじゃないか?

しかし、福島のときもそうだったが、逃げる気はない。だって、どこも行くとこないからね。

2020/03/16

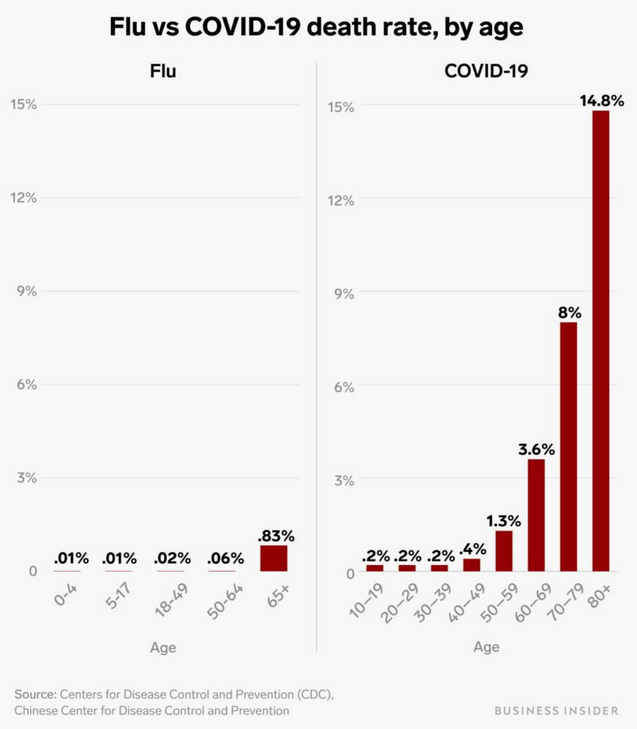

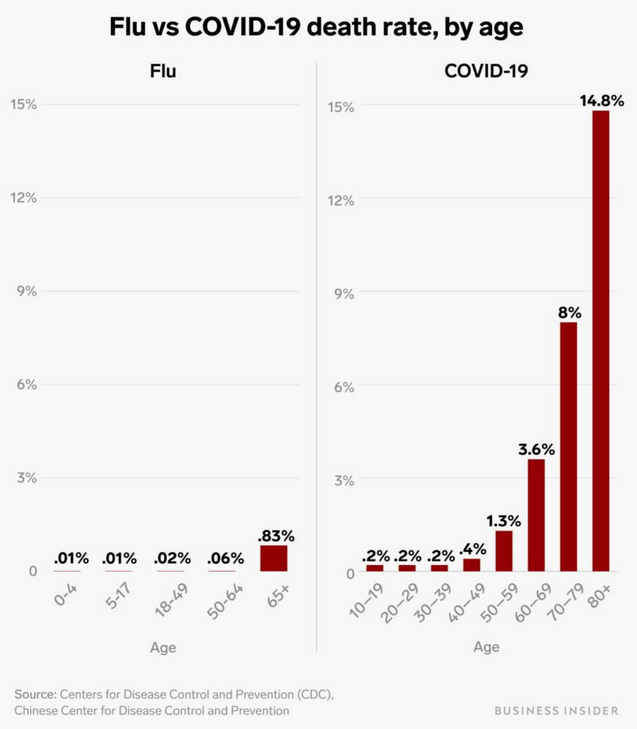

インフルとは比較にならない死亡率

「インフルエンザじゃ、年間何万人も死んでるんだから、それにくらべればコロナの死亡率はひくい」なんてトランプは言ったけど、もうそんな段階ではないらしい。

→現状況データ

2020/03/15

Covid-19(新コロナウィルス)への17歳の示唆

ハリウッド映画が面白くないから、かわりに大統領選挙の前哨戦をながめてきたが、そろそろウォッチングをやめようと思う。

少しは新風を吹き込めると思ったブティジェッジは早々に撤退(身のかわしも速いや)し、サンダースへの民主党の反動派の工作が功を奏して(それにしてはサンダースは頑張っているし、若い支持層の増大は悦ばしい)ポンコツ爺さんのバイデンが「有力」候補になるという面白みのない状況。

これじゃ、トランプも笑っているだろう。トランプ側にダメージになるよほどのことが起こらないかぎり、バイデンじゃ勝てません。また、勝ったとしてもスリルのない政権が誕生し、トランプに対する以上の批判が続出するだろう。

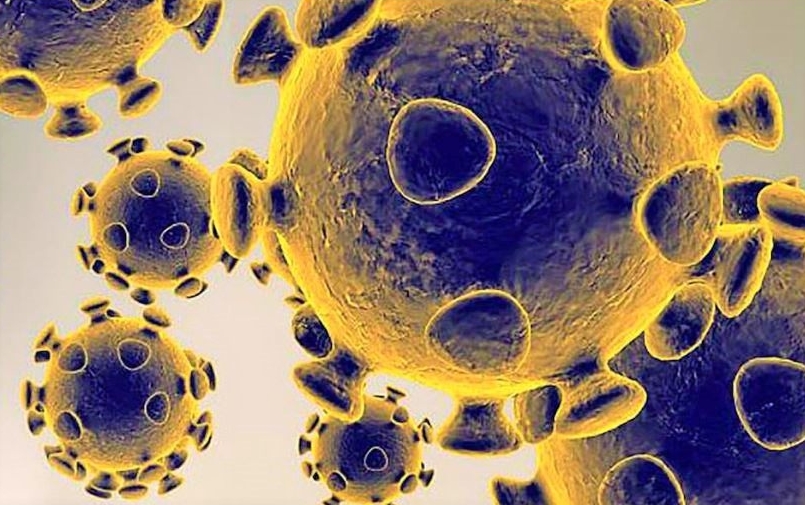

しかし、トランプも笑ってはいられない状況が亢進している。Covid-19、新コロナウィルスの蔓延だ。

例によって、環境問題なんかでっち上げだというロジックで大様にかまえていたトランプも、事態が深刻になって、現地時間3月13日、非常事態宣言を発し、500億ドルの連邦政府予算(もとは国民の税金だ)をCovid-19対策に当てると発表した。

しかし、これは、トランプ一流のビジネス政治であることに注意する必要がある。民主党の要請で無料の検査費用にも当てられることを受け入れたものの、この予算の多くは有数の「大」製薬会社に渡る。新ヴァクチン開発という名のもとに新プロジェクトが生まれつつあるのを援助する面はあるとしても、この発表と同時に、その筋の製薬会社の株が(他は落ち込む一方なのに)ピーンと急上昇したことでもその裏がわかろうというもの。

1989年に出した『バベルの混乱』所収の「エイズと《伝染メディア》の終焉」でもすでに指摘したが、資本主義は疫病にならって育ち、生き延びてきた。Covid-19は、グロ−ヴァル資本主義のツケであると同時にその生き延び方の学習の試練を課している。それはおそらく、生き延びの道を見出し、情報資本主義のさらなる段階に達するのであろうが、そのほころびもまた徐々にあらわれている。

トランプの旧さは、それをカネで解決できると思っていることだ。反トランプの諸派も、基本はカネに期待を託している。しかし、Covid-19が示唆することは、カネでは解決できないということだ。

希望はないわけではない。Amy GoodmanのDemocrasy Nowの13日の放送で知ったのだが、シアトル近郊に住む17歳の少年アヴィ・シフマンは、昨年の12月のクリスマスの時期に「新コロナウィルス」の状況がひと目でわかるサイトを独力で立ち上げた。nCoV2019.liveである。

いまや3500万のアクセスに達したので、近々サイト名をおぼえやすいGermTracker.comに変えるるそうだが、これを政府なんかの情報ではなく、要所要所のデータをこまめに「ウエブ・スクラッピング」して作り、いまでも数分ごとに更新しているというのだから凄い。

詳細は、Democracy Nowのインタヴュー(転記文字付き)に譲るが、実は、こういうことこそ、パンデミックや疫病から学ぶべきことである。企業やトランプ主義者たちが資本主義の生き残りのために「学ぶ」のとは別の学習もあるわけだ。

彼らは、パンデミックが人々を孤立させ、ヒキコモリ状態に追い込むのを利用して、われわれを「テレワーク」に専念させようとする。ローカルに孤立させられ「孤島」に閉じ込められたわれわれを外部から都合のいいように使おうとする。それは、トランスローカリズムの動向のネガティブな応用にすぎない。

アヴィ・シフマンがやっていることは、Covid-19がもたらす孤立化を逆手に取り、彼のローカルな活動を他のローカルな活動に連動させ、そこからすべてを中心に集約させる旧い方向(それが「資本」=Capital・頭・主・中心+「主義・ism」である)を無効にする。

すでに、グレタ・トゥーンベリ(Greta Thunberg)は、Covid-19の危機を逆手に取る「デジタル・ストライキ」を提案している。これは、フランスで展開している「黄色のヴェスト」運動のストライキが取るべき方向を鮮明にするはずだ。

もうジジイやババアは表舞台から消えるべきである。ヴィヴァ17歳!

2020/02/27

面白くなってきた

現地時間2月26日夜、サウスカロライナで開かれた民主党のディベイトでバーニー・サンダースが破綻を見せなかったせいか、以後数時間のあいだに各メディアは一斉にサンダース批判を開始した。それも、ディベイトでの彼の意見に関する批判ではなく、彼が大統領になることを阻止しようとする明確な牽制であり、しかもそれらが、みな、これまでトランプ批判を続けてきたメディアであるところが面白い。サンダースとはそんなにあぶないひとなのか?

New York Timesは、すでに、ネヴァダの「勝利宣言」の直後、サンダースは、「大きなミスを犯している」という見出しで、これまでの大統領は、クリントンもG・W・ブッシュもオバマもトランプも、彼らを支持しない投票者にもアッピールしようとしたが、サンダースはしない、とい奥歯にものの挟まった記事を載せた。

MSNBCのChris Matthewsなんぞは、彼のホスト番組Hardballで、サンダースのネヴァダでの「勝利」を、1940年にナチ・ドイツがフランスを占領したときにたとえた。じいさん、なにを勘違いしたのという感じ。この場合、サンダースがヒトラーなのだが、サンダースがユダヤ人で、父親がポーランドからの移民であることを思うと、逆に笑える。

しかし、サンダースがユダヤ人であることにこだわる牽制も出始めている。FPは、もしサンダースが最初のユダヤ人大統領となったら、イスラエルの建設が違法であることを唱えるだろうと、イスラエル=ユダヤロビーを焚き付ける。フェア−ではないし、これはレイシズムだ。

先陣を切ってトランプ批判をしてきたWashington Postにいたっては、コラムニストのAlexandra Petriの記事で、「われわれはバーニー・サンダースを阻止しなければならない」と来た。いまサンダースを支持している連中は、2016年にトランプを阻止しなかった「阿呆たち」と同じことをやっていると言うのだ。トランプに投票した者を「阿呆」としかみなせないところがすでにジェーナリストとしてダメだ。

こんななかで、いちばん「まとも」な記事を載せているのがFOX Newsなのは、意味深である。Matt Londonは、サンダース支持の活動家Nomiki Konstへインタヴューし、「バーニー・サンダースの“民主社会主義”は本当にただのお社会主義なのか?」という記事をまとめている。

Nomiki Konstによれば、「共産主義と社会主義とは非常にちがうのであり、・・・バーニー・サンダースの社会主義は、ヨーロッパで“社会民主主義”という呼ばれたタイプのものであり、資本主義が存在しながら自己変革するために必要なものという認識だ」と言う。まあ、サンダースが大統領になっても、その程度のことしかできないだろうが、まあ「正論」である。

まだ上段を読んだだけだから、あとは本文を参照してほしい。→Is Bernie Sanders’ 'democratic socialism' really just socialism? By Matt London | Fox News

ちなみに、トランプは、サンダースの台頭を利用して反トランプ投票にばらつきを起こそうとしているから、彼の御用機関であるFOXは、サンダースを支持してその票数を増やそうと画策している気配がある。しかし、サンダーの支持は、前回のときとは桁も強度もちがう。甘く見ると、自業自得になるかもよ。

すでに競争相手のティジェッジがサンダース批判の伝家の宝刀のように振り回してきた意見として、サンダースの言う国民皆保険制度は、それを実現しようとすると50兆ドルの金がかかり、現実的ではないというのがある。

しかし、それについては、別の意見もある。科学週刊誌のThe Lacentによると、国民皆保険制度は、いまのまま何もしないよりも、年間6万8000人の死者を救い、年間4500億ドルをセイブすることが出来るという。最初からダメだダメだと言わないでやってみてもいいじゃないの?

こうした動きを見ていると、60年代、70年代のアメリカというのはどこへ行ったんだろうと思ってしまう。トランプに振り回されるよりも、「グリーン・ニューディール」(Green New Deal)を試してみるのもいいんじゃないか? 本当は「国家」という概念を捨ててほしいが、サンダースはそんなことはしないから心配しなくてい。

2020/02/24

流れが変わった

現地時間2月22日のネヴァダ州での党員集会(Caucases)でバーニー・サンダースが圧倒的な勝利を収めた。目新しさでは新鮮なブティジェッジも、マルチレイシャルな人口や組合・活動家組織の力が強い地盤では歯が立たなかった。まだまだ先があるとしても、民主党の大統領候補はバーニーで行くしかないだろう。

ネヴァダでのまたしてももたもたした開票結果を待たずにテキサス州のサン・アントニオに飛んだバーニーは、そのあいだにおおよそはっきりした結果をおさえて熱烈な勝利宣言をした。テキサスでは3月3日に「予備選挙」がある。

こちらが、映画でも見るつもりで見物しているせいだろうが、彼の力強いスピーチを聴いていると、このまま彼がトランプを打ち倒して大統領に就任するのではないかという気になる。飽きっぽいが惚れっぽいわたしの悪い癖だ。→ABC Newsの記録動画参照。

バーニーは、かたわらの夫人ジェーンの手を掲げ、「次期大統領夫人を紹介したい」と叫んだ。マリワナの合法化も宣言した。60年代から70年代のニューヨークでは(すくなくとも反国家主義者には)あたりまえと思われたことが彼の公約に次々と出てくるので楽しかった。そういえば、彼は、ブルックリン生まれのブルックリン育ちである。ブルックリンには、いまでもディープな「ラディカリズム」文化が残っている。

バーニーを敵視する者たちは、彼が目指しているのは「社会主義」や「共産主義」だと言うが、それはちがう。彼は、ラディカル民主主義をめざしているのだ。

いまさら「民主主義」なんてと思わなくもないが、国家というものが依然として残存しているかぎり、そのなかでもっとも犠牲を少なくする統治形態としては民主主義しかないだろう。しかし、擬制の「民主主義」はお断りだ。

いまの時代、もう、ラディカルな民主主義の実験なんて出来るのは、アメリカぐらいしかない。しかし、アメリカの場合は、すでに映画や演劇の世界でやってきたことを国家規模でやればいい。実のところ、トランプはすでにそれをやっている。ただし、その方向が「反民主主義」つまりはトノサマ「時代劇」なのだ。

バーニー・サンダースは、歳も歳(78歳)だし、ドナルド・トランプにくらべて役不足だと思っていたが、サン・アントニオでの「勝利宣言」を見て、うん、けっこういけるじゃないかと思ったのである。そのスタイルは、あいかわらず活動家の「集会」調だが、トランプのクソ威張り調よりははるかにいい。

バーニーは「タテ」のひとではなく、「ヨコ」のひとである。ひとむかしまえ、彼はケーブルチャンネルでインタヴュー番組を持っていた。メディアアクティヴィズムのひとでもあったのだ。

→参考

2020/02/11

アカデミー賞のローカルとグローバル 『パラサイト 半地下の家族』(ポン・ジュノ監督)が第92回アカデミー賞の作品賞を獲ったことがこれまでとちがうとすれば、それは、単にグローバルな評価(世界的な売上も含めて)のゆえに受賞するといったこれまでのパターンが幾分変わったことだろう。この映画は、世界の各地で小まめな根回しに努め、ローカルなマスメディアの露出度を高め、数々の賞を獲り、トランスローカルな印象を定着させてきた。アカデミー賞の場合、その候補作の映像的・演出的な質をいくら分析しても受賞作は予測できない。だから、この映画が賞賛されるべきは、単にその作品であるよりも、韓国映画業界がいまいかにトランスローカルなマネージメント力をつけているかなのだ。ただし、そういう動きとプロセスはアカデミー賞の候補・受賞過程でおもてに出るわけではないので、わたしは、アカデミー賞の「予測」よりも、大統領選の「追っかけ」のほうが面白いと思うのだ。

2020/02/11

ブティジェッジとハリウッド ブティジェッジはハリウッドの映画人に受けがいいらしい。すでに彼は、2019年の時点でハリウッドの映画人から64万ドルの献金集めた。献金者のなかには、『タイタニック』のプロデューサーのジョン・ランドー、シャロン・ストーン、グウィネス・パルトロウ、キャンディス・バーゲン、『野性の呼び声』のブラッドリー・ウィットフォード、『マザーズ・デイ』のジェニファー・アニストンなどの名がある。この情報は、大統領候補に立候補しているマイケル・ブルームバークのメディア Bloomberg Politicsによるものだが、当のご本人はどうなんだろう?

2020/02/10

気まぐれが好き

例年だと、アカデミー賞の話題にページをさく時期だが、今年は全くその気にならない。それは、トランプ弾劾裁判以後、裁判結果とは無関係に民主党の党大会の「異変」が起き、またぞろ、アメリカの政治舞台がまた面白くなってきたからである。

アメリカの面白さは、「気まぐれ」度が高いことだ。都市に「気まぐれ」があふれているのはどこもそうだとしても、「気まぐれ」度の低い地方に対しては、国を挙げての衝撃的な事件が起ったりして、のんびりしていることを許さない。これは、ひとをつなぐ関係自体の構造が「気まぐれ」で動くように出来ているからだ。

いま現在、急に浮上したのは、民主党の大統領候補のピート・ブティジェッジ (Pete Buttigieg) だ。それも、2月3日の党大会の、党員が選ぶ指名選挙でトップにおどり出てからである。有力視されていたバーニー・サンダースを僅差ながら破ったことが彼の人気を押し上げた。11日のニューハンプシャーの大会に先立つディベイトでは、すでにスターの雰囲気を発散するようになったのだから、面白い。

そういうアメリカの「気まぐれ」を煽るのはマスメディアで、実のところ、トランプも、そういう「気まぐれ」の構造のなかから生まれたのだった。にもかかわらずトランプがマスメディアの「敵」(所詮は映画の「悪役」みたいなもの)になっているのは、トランプが「気まぐれ」以前だからだろう。報道では、しばしば、トランプは気まぐれで信用できない・・・無責任すぎると批判されるが、それは、彼の気まぐれが自分だけにしか通用しないもので、相手の気まぐれに共振しない/できないからにすぎない。

弾劾裁判は「気まぐれ」中の「気まぐれ」イベントであったが、そのなかではほとんど注目すべき「気まぐれ」は生まれなかった。熱烈に「正論」を称えたアダム・シフとヴァル・デミングスのパフォーマンスはなかなか面白く、トランプの弾劾には成功しなくても、二人がマスコミの「気まぐれ」のスポットライトを浴びて新たなスターになるのではないかと思ったが、ニューハンプシャーでたちまち状況が変わった。アメリカらしい。

ちなみに、日本は忘れたフリをすることによって「気まぐれ」度を維持する。何も変わらない代わりに、事実の忘却度が「気まぐれ」なのだ。ああ、これはちょっとトランプに似ているかも。

ブティジェッジは、この数日のあいだに急速にマスメディアの話題になったが、マスメディアは彼のファミリーネームをどう発音してよいのかとまどっている。日本ではとりあえず「ブティジェッジ」と表記しているが、現地での発音とは違う。どう発音するかを教えるサイトがいくつも登場し、しかもそのどれもが同じではないのだから「気まぐれ」だ。(2)のラップ調のサイトは、すこしまえに作られているから、彼の宣伝隊のものか?

参考→(1) (2) (3)

アイオワではブティジェッジがゲイと知らずに投票したひともいたそうだが、せっかく黒人の大統領を出したのだから、このへんでゲイの大統領を選ぶのが、「気まぐれ」なアメリカとしては一番まっとうだ。もう女性大統領の時代ではない。本当はAI大統領が状況にかなっているし、大統領の仕事はAIのほうがまともにこなせるけど。

党大会はまだ続くが、他の候補の追従を許さぬ高額の選挙資金を投入した元ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグのように、大会には出ずに(15日のネヴァダからは出るのかな?)選挙活動を続ける大統領候補もいる。要は、民主党が最終的に誰を選出するかだ。

もう党の時代ではなく、民主党もいささか疲れ気味なので、またばかな選択(たとえば困った爺さん化したジョー・バイデン、元気ではあるがとても両党のバランスは取れないバーニー・サンダース、批判は鋭いが一本調子のエリザベス・ウォーレン)に陥るかもしれないが、この2、3日の勢いだとブティジェッジがますますメディアのカバレッジを増やしていくことは確実だ。「気まぐれ」ウォチャーのわたしには楽しみだ。

2020/02/01

49対51の現実 いま日本時間の7:42am。3amから弾劾裁判の最終票決にいたる過程(PBS)を視聴していた。で、トランプのウクライナ疑惑に関する証人と記録の召喚をするかしないかの賛否を票決し、賛成49、反対51の僅差で証人も記録も裁判の場に召喚されないことになった。すべては闇に葬られたわけだ。これがアメリカの現実である。ハプニングはもう起こらない国、ドリームのない国。結局、この裁判は、近づく大統領選のために民主・共和の両党の議員が自己宣伝をする場でしかなかった。

2020/01/30

現実の不可解さ

いま3:52am。すでに質疑は始まっている。議員の質問は、紙に書いたものを「裁判長」が代読する形式。しかし、トランプの弁護側は、「憲法」と「民主主義」の原則(!?)を念仏のように繰り返すだけで、まったく冴えない。とはいえ、トランプとヒラリー・クリントンとのディベイトでトランプが冴えなかったことが明々白々でも結果は逆になるというのがアメリカの現実であることを思うと、この裁判を見ただけではボルトンの証人喚問に行き着けるかはわからない。

2020/01/30

いよいよ対決 いま日本時間1月30日の午前2時49分。弾劾裁判の開始の「祈り」の儀式が始まった。すべてはキリスト教の神のまえで裁かれるということはともかく、今日は、「検事」側と「弁護」側に対して議員側から質問が行われる。ハプニングと混乱を期待しよう。

WATCH LIVE

NBC

C-SPAN

2020/01/29

盗人たけだけしい トランプ弁護団の最終陳述の日。また見ている。パット・シポローネ(Pat Cipolone)がトランプに対する弾劾は「憲法違反」だと言う。憲法を無視する大統領を守るのに「憲法違反」を使うか、と呆れる。この弾劾裁判は民主・共和の両党の次大統領選への利害で動いているのは当然だが、それを外れる要素が出てきてしまうのがアメリカの裁判の面白さ。わたしは、アメリカの政治情勢になんか関心がないが、あらゆる《ハプニング》と《創発》に関心がある。その意味で、T弁護団の論調は、「ボルトン文書」で一変した。また明日が楽しみ。

2020/01/28

こりゃダメだ 予想通り弁護団の陳述はサエなかった。まだ続いているが、かつてクリントン弾劾裁判で彼を救った「功績」があるとされる「大物弁護士」ケン・スター(Ken Starr)がひどかった。歳は取りたくない。もし、これで共和党が惰性で多数決を決め込むなら、アメリカに未来はない。

2020/01/28

やっぱり面白くなった ニューヨーク・タイムズが、トランプに見切りをつけて国家安全保障担当補佐官を辞めたジョン・ボルトンの新著の草稿のレジュメを発表したことによって、トランプ弁護団は危機に立たされた。いま、日本時間の午前3時まえ。これから始まる弾劾裁判のセッションが見もの。

→Washington Post PBS

2020/01/26

弾劾裁判5回目スタート 日本時間の26日0時すぎ、弁護側のプレゼンが始まった。冒頭でイントロを述べたパット・シポローネ(Pat Cipollone)の基調は、これまでなされた24時間に及ぶ弁論には「証拠がない」というもの。「知らない」はトランプの基本路線だから、きわめてマットウな手口。トランプを推す共和党は鍵を握る人物(最重要はジョン・ボルトン)の証言を押さえ込み、この路線を補強する。はたして27日まで続くプロセスでこの路線が瓦解する何かが起こるかどうか? 楽しみである。

2020/01/25

トランプの流儀 Jill Grantというひとが洒落た答を書いていた。質問は、「トランプはジュリアーニを裏切ったのか?」。ジュリアーニは、ニューヨーク市長時代からトランプをサポートし、つるんで来た人物。トランプは彼を私設弁護士に雇って、弾劾裁判を回避するつもりだったが、ここへ来てジュリア−ニへの批判が高まっている。あたりまえである。警備会社とのコネを肥やすためにメキシコの壁プランを推し進めた黒幕でもある。さて、答えは、トランプはじきにこう言うのではないのというもの――「奴のことは知らなかったな。何度か会っただけで、そのときはOKだったんだ。奴が何をしようと、てめえの問題さ」。これは、かつてスティーヴ・バノンを捨てたときに言ったセリフである。

2020/01/25

明日が楽しみ 弾劾裁判の4回目の放送を見ている。いま、米東部時間の5pmまえ(日本時間の7amまえ)だが、訴追委員(HJouse Managers Resume Arguments Against President Trump)によるプレゼンが延々と続いている。面白いのは、予想に反し、委員たちのプレゼンが、(「ビデオを多用し、まるでテレビショウじゃないか」という批判もあるが)視聴者を惹きつけている点だ。共和党員にも惹かれたのがいるとか。メディア論的に考えるとき、いまは小事に頓着するスマホ時代であって、トランプ的なハッタリはすでに時代遅れになっている。今度の弾劾裁判は、クリントンのときとは違う結果をもたらすかもしれない。

2020/01/23

米弾劾裁判2回目 そろそろ寝るが、また今日も実況をみている。いまはabcのYouTube LIVE。日本時間の午前8時をすぎた。

これまでのところでは、昨日同様、ヴァル.デミングス(Val Demings)の弾劾弁論が一番冴えていたね。彼女は、昨年の下院情報委員会でも鋭い質問で、突出していた。→参考

2020/01/22

ラファルグの予見 米弾劾裁判のライブは、「働き者」(「労働」中毒者)の話ばかりでつまらないので、聴きながら落書をする。ラファルグに触れたが、彼は、「余暇」やレジャーの薦めを説いているからダメだなんて論者がいたが、とんでもない。彼は、AIがすべての労働を遂行するような事態の「怠惰」さについても言っていた。140年もまえにです。「資本主義のお偉い哲学者たちの頭は、最悪の奴隷身分である賃金制度の偏見にとらわれたままだ。機械というのは、人類の贖い(あがない)主であり、人間を“卑しき”業(わざ)と賃金労働から買い戻し、人間に自由と暇を与える《神》であるということが、奴らにはまだわかっていない。」(田淵普也訳『怠ける権利』、平凡社)。

2020/01/22

フランスの「ストライキ」ラジオ 弾劾裁判のライブを見ながら、ふと思い出した。昨年、手元に集まったフランスの「ストライキ」中の数多のラジオ局の音をL'acentraleのためにわたしのサイトに集め、いつでも聴くことが出来るようにしたことを書くのを忘れた。ストライキとは、闘いの手段ではなくて、ポール・ラファルグが言った「怠惰の権利」の実践である。ここに集めた音には警官隊との「闘争」の音もあるが、イリイチが言った「コンヴィヴィアル」な雰囲気がただよう「ダラけた」時間の流れも聴ける。これこそが、「ストライキ」の革命性なのだが。

2020/01/22

トランプ弾劾裁判 いま米東部時間の21日午前3時まえ。どうせなんの驚きもない裁判だと思いながらも、ついついLIVEを見始めている。一応、米史上3人目の大統領弾劾だからネット放送もライブだらけ。まあ、ある意味でのお祭りだ。CBSNを見始めたが、NBCのほうが音がいいので切り替えた。

2020/01/03

新年のなりゆき

儀礼や慣習を無視して生きていても、新年は、仕切り直しにいいチャンスだと思い、年の変わり目にやることを年末からあれこれ考えていた。この「雑日記」の新春第1回では、黄色いヴェストとストライキのことを書こう・・・。が、所詮は、なりゆきでしか生きられないので、そんな計画はたちまちどこかにすっとんでしまった。

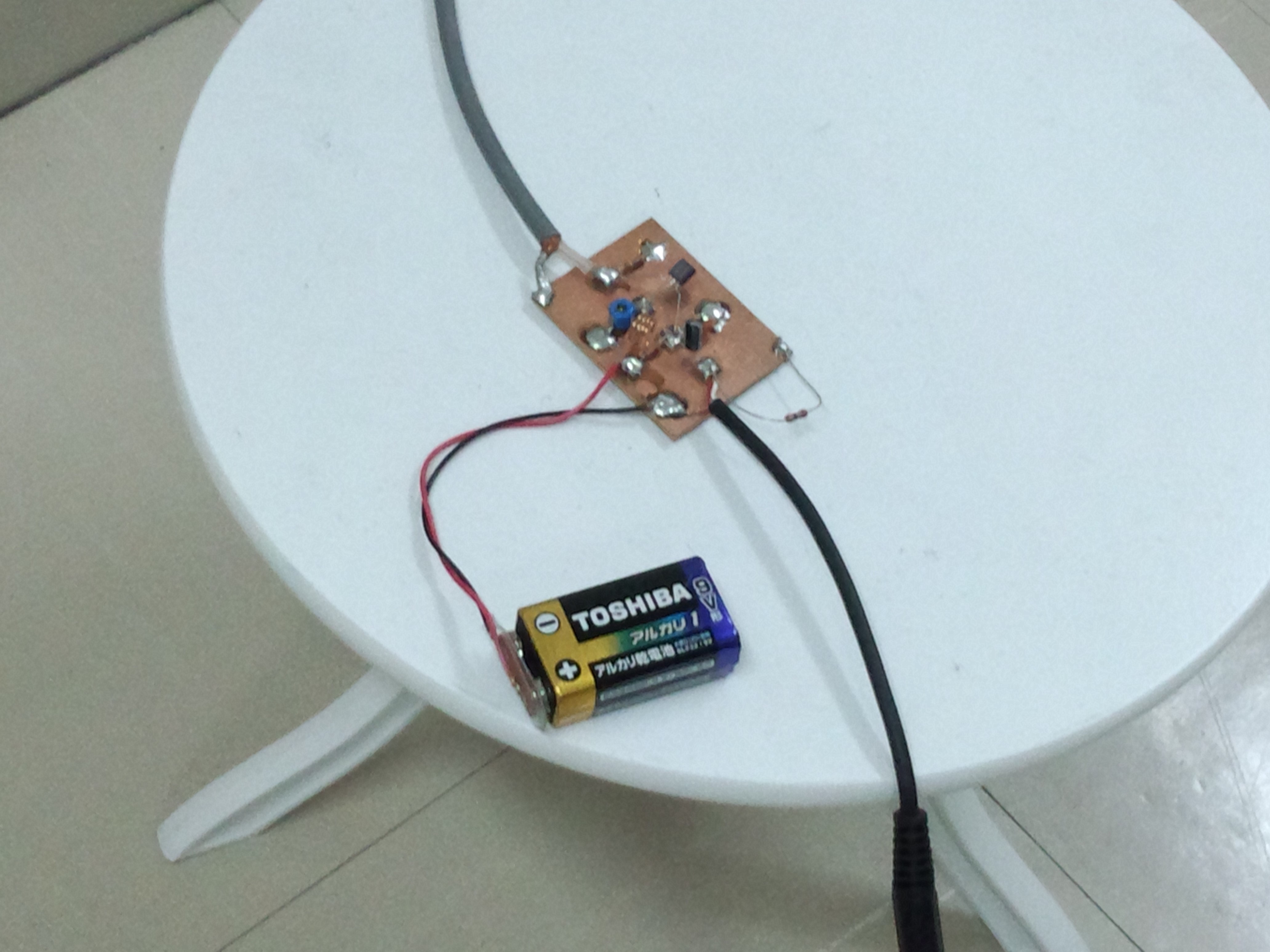

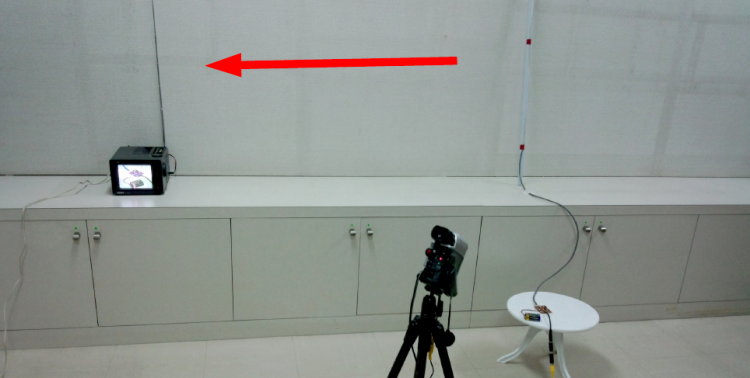

きっかけは、ゴーン氏の脱出のニュースではない。31日に届いた1通のメールである。メキシコのFerというひとから、明らかにスマホからのメールで、わたしがデザインしたThe simplest FM radio transmitterを完成したので、つぎにThe simplest TV transmitter をつくりたいのだが、送信機の写真を送ってくれないかというのだった。

そこには、「電子回路の組み立てるのははじめてだし、回路のことが全然わからない」、「一体、同軸ケーブルってなんでしょうか、バッテリーはどうやってつなぐんですか」と書いてあり、一瞬、わたしは唖然とした。しかし、テレビ送信機を作る理由として、「ここメキシコではわたしたちの社会が壊れてしまっています。しかし、創造性とアートがそれを再構築するのを助けると信じます。たがいに信じあい、コミュニティのなかで社会をスタートできると思うのです」とあり、高邁(こうまい)な決断が書かれている。

昨年から、黄色のヴェスト運動がふたたり高揚するなかで、ラジオ局を立ち上げるので送信機の作りかたを知りたいといったメールが何通も届き、なるべくこまめに対応してきたが、その何パーセントが具体化したかどうかは、あやしいものだと思う。ものを作るには、実際の手仕事に耐える準備や条件が必要だ。わたしが発表しているマニュアルは、極力、

「修練」なるものを必要としないように説明しているが、それでも、指定通りの部品や道具がなければ、作るのは無理である。

Ferさんの場合、だからFMラジオ送信機のほうは作るのに成功したらしい。が、テレビの場合は、ちょっと事情がちがう。映像信号は音声信号ほど融通がきかない。それに、わたしがデザインした「もっとも簡単なTV送信機」というマニュアルは、映像送信のおもしろさを知る初歩体験をするためのもので、もしこの回路に実用性があるとすれば、ノイズだらけの(snowy)映像をつくって「アート」に使うというようなことしかできない。まあ、わたしはそれも面白いと思うし、そういう目的で作品を作ったアーティストもいる。

しかし、コミュニティに映像を流す「テレビ局」を作るのには向かない。

Ferさんが考えているのは、かならずしも「コミュニティテレビ」ではなさそうだが、あえて至近距離しか飛ばない送信機にこだわっているわたしの考えをはたして理解しているのか? そもそもメキシコは、すでに80年代の時点で、海賊テレビの宝庫だった。メキシコには、グラフィティともちつもたれつの関係で海賊テレビが増殖した時期があった。そういうノウハウは30年たってもどこかに蓄積されているはずだ。

だから最初の返事でわたしは、そもそも「The simplest TV transmitter」を作っても、それを受信するためには、一時代まえの「アナログテレビ」がなければダメだということを書いた。また、事実上、せいぜい飛んでも100メートル四方ぐらいしかカバーできないということも知らせた。これまでの場合、この返事で失望し、以後連絡が途絶する。しかし、Ferさんは、そうではなかった。

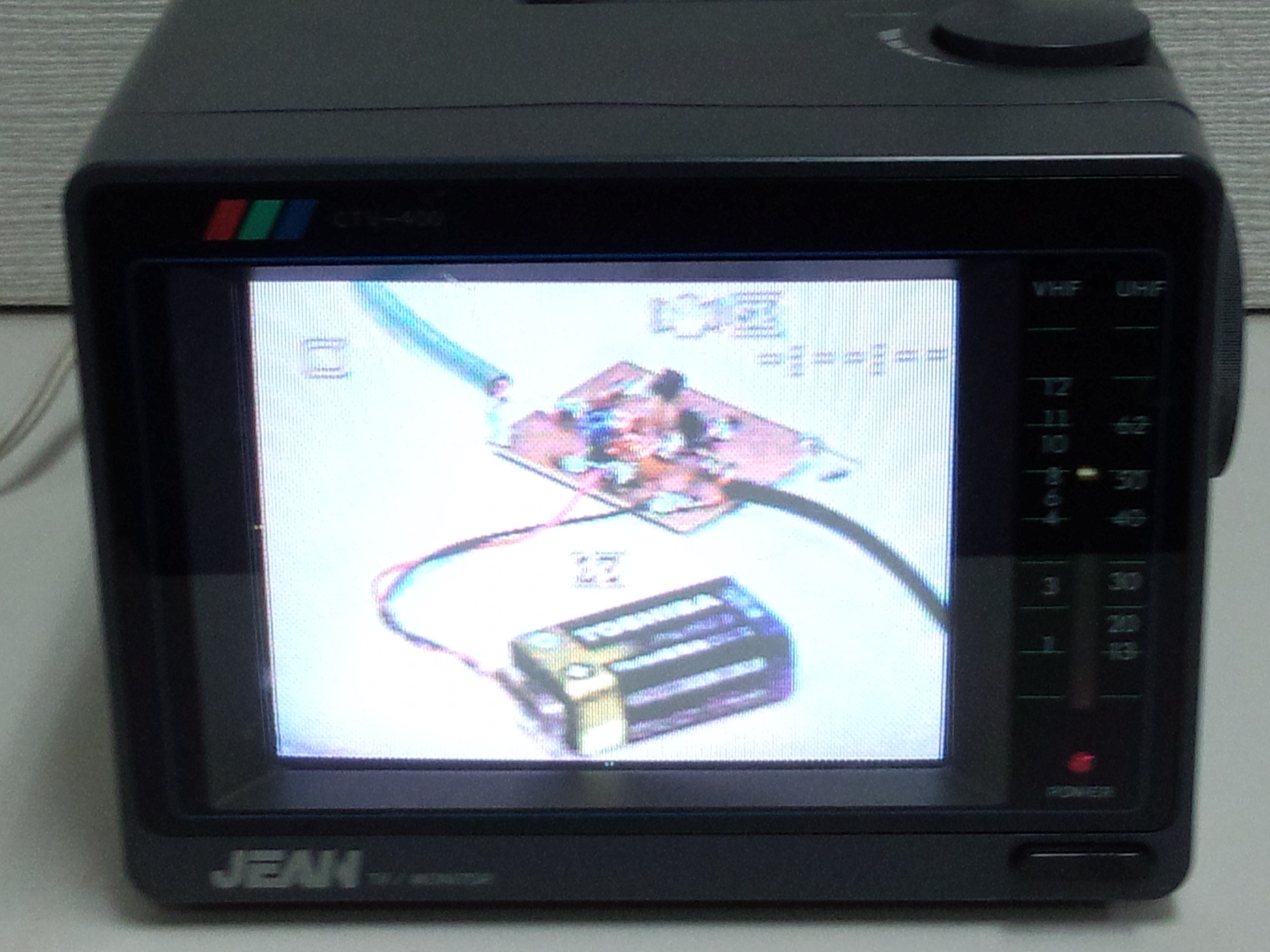

年が替って元旦となった時間に届いたメールには、製作に成功したラジオ送信機の写真といっしょに、「一時代まえの」テレビ受像機の写真が添付されているではないか! しかも、そのテレビは、この種の実験には理想的な手動で連続的にチャンネルを変えられる方式のものだった。初めてにしては半田の付け方もしっかりしており、これなら、テレビ送信機へのチャレンジはうまくいくだろう。

そこで、わたしは早速、Ferさんの質問に即した「マニュアル」を作り、メールで送ることにした。同軸ケーブルなどは、かならずしも必要ではないが、一応その説明をありあわせの画像を組み合わせて解説した。そして、ひとつの意外な事実を知らせた。それは、わたしがデザインした「最もシンプルなFMラジオ送信機」は、実は、入力信号を映像信号に替えると、旧式のテレビ受像機ならば、ちゃんと(でもないがとにかく)映像が映ってしまうということである。

しかし、このことは、実際に示して見せなければわからないから、わざわざその「セット」を組み立てて、写真に撮り、Ferさんだけのための「マニュアル」を作った。日本時間の1月1日はこの作業で終わった。

右は同軸ケーブルを使った最簡単なアンテナ。左はアナログテレビ受像機。至近距離で送信し、うまくいったら距離をのばしていく。

トランジスター1石の「ラジオ」送信機にビデオカメラをつなぎ、その映像が受像機に映っている。国によって方式が異なるNTSCもPALも関係ない。小さくてもとても「アナキー」(国境を無視した)な送信機なのだ。

この事実は、「進んだ」デジタル式のテレビが、映像の質の高さを求めることを代償にして、その融通無碍な「なりゆき」まかせの柔軟さを捨てているということのあかしでもある。

いま、メキシコでも、かつてのテレビのアナログ帯は、デジタル映像にとってかわられ、砂漠地帯になっているという。これは、世界的な現象であるが、この「砂漠」こそ、いまのラジオアーティストが活動する絶好の場所でもある。「旧い」システムを使うからといって、旧い、旧態然としたことをやるわけではない。それを逆手にとって新しく、面白いことが出来るのだ。

今回、たまたま、1通のメールで久しぶりに「自由テレビ」の実験をすることになったが、これを機会に、今年は、ラジオよりもアナログ帯でのテレビ送信でなにかあたらしいことをやってみようかという気になった。が、「計画」には生きない発作主義のわたしのことだから、いつまで続くかはわからない。

そして、その翌日の1月6日が、先の12月14日に選挙人が決めた結果を確認する上下両院合同の議会がある。これで最終的に大統領が決まる。

そして、その翌日の1月6日が、先の12月14日に選挙人が決めた結果を確認する上下両院合同の議会がある。これで最終的に大統領が決まる。

空にはコーモリ・コロナ菌の大群

空にはコーモリ・コロナ菌の大群 ジョー・バイデン

ジョー・バイデン バーニー・サンダース

バーニー・サンダース ミッシェル・オバマ

ミッシェル・オバマ ピート・ブティジェッジも

ピート・ブティジェッジも バラク・オバマ

バラク・オバマ エリザベス・ウォーレン

エリザベス・ウォーレン カマラ・ハリス

カマラ・ハリス

〔バノンとコンウェイのコンビ〕

〔バノンとコンウェイのコンビ〕