「雑日記」のデザインを変えたら、早速、数時間後にTeさんの感想が届いた。

確かに読みやすいです。しかし。なんだか粉川さんの人格までもが変化してしまったような、一抹の寂しさを感じてしまいました。これは、わたしにも非常に納得できる。

ここで「わたし」というのは、「雑日記」の内容担当の「人格」としてのわたしである。

事実は、Teさんが直感したように、今度のデザイン変えで「わたし」という人格は、プログラマーとしてのもうひとつのわたしの「人格」に座を譲ったのである。

わたしは、決して単一の「人格」ではない。それはわたしにかぎったことではなく、人間は誰しも「多重人格」である。それを、あたかも単一の、円満に「統合」されたひとを「人格者」と呼ぶのだが、もう、そういう時代は終わりつつある。

そもそも、「人格」という概念は重すぎる。といって、「仮面」という概念は軽すぎる。ルイジ・ピランデッロが、「人格」の相対性と複数多数性を示唆する戯曲『作者を探す六人の登場人物』を書いてからすでに100年近くになろうとしているが、「人格者」か「詐欺師」かの二者択一では困るのだ。

すこしまえ、Twitterというメディアは、まさに「多重人格」向きのメディアだと思い、複数のアカウントを作り、そのあいだでコミュニケーション実験をしてみたのだが、それを面白いと思うどころか、はては、「自作自演」だという非難を受けるにいたり、一挙にアカウントを削除した。Twitterでさえ、まだ「人格者」がもてはやされるらしい。

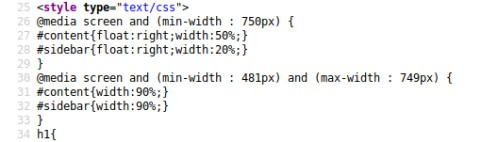

今回のデザイン変えは、完全にプログラマーとしての「わたし」のイニシアティブで行なわれた。その場合、「見やすい」かどうかというのは、「内容」を決めるわたしには異論があるとしても、プログラマーとしてのわたしがめざしたのは、Responsiveなウェブデザインであった。つまり、デスクトップ、ラップトップ、タブレット、モバイルの異なる機種で一様に不自然でないモニター画面を構成するようなデザインである。

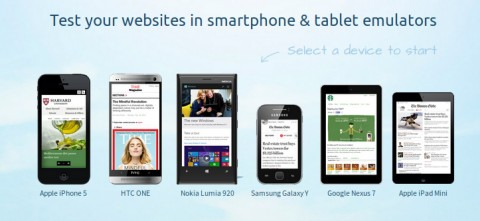

トップの写真にある状態をめざしたのだ。

それを過去のCSSプログラムに、たったの3行新たなコードを加えることで達成することが出来たので、公開に踏み切ったのだが、そういう「妙技」への配慮を加えた感想はまだない。このプログラムが、どんな風に書かれているかは、ブラウザの画面で「View Page Source」を見れば、一目瞭然である。

これまでもらった感想は、それらがスマホで見たものなのか、それともPCなのかということはわからないし、明示もしていない。もし、機種を替えてみたら、印象もちがってくるだろう。プログラマーとしては、そういうレベルが問題なのだ。

実のところ、サイトを閲覧する機種は、上の写真にある数にとどまらない。だから、スマホの代表的な機種を1つ1つテストできるサイトまである。

このサイト mobiletest.me では、以下のような6種類の機種でどういう見え方がするかを試すことができる。

わたしは、その内部に多数の「わたし」を抱えていて、その共生に日々追われているので、とても「他人」の意見を聴く余裕などない。が、文章を書く「わたし」は、じきにプログラマーとしての「わたし」に文句をつけ、プログラミングの変更を求めるであろうから、「昔のバージョンのほうがよかった」などと懐古的なことを言ってきた読者の方も、心配は無用である。わたしがついている。

ただし、プログラマーとしてのわたしとしても、このResponsiveなデザインが、Mobile-friendlyであることを重視していることは否めない。ただし、この点では、「雑日記」は、大分まえの時点で横長から縦長のデザインにして、最低限、モバイルへのサービスも考慮していた。その点では、デザインの変更はない。むしろ、横幅の広いデスクトップの画面の空白部分に小窓をいくつか作り、コラム記事を書けるようにした点で多様性が出来たと思う。

おそらく、今度のデザインに反撥を感じているひとは、わたしのようにデスクトップでではなく、スマホでこのサイトを見ているのではないだろうか? その場合には、デスクトップの画面と同じ配分で文字が出るから、以前よりかなり大きな文字で表示されると思われる。しかし、それで文字が大きすぎるというのなら、これまでは広げて見ていたのだろうが、今度は縮めて見ればいいだけではないだろうか?

そのへんは、スマホを一切使わず、テストサイトでの映り具合を参照するだけの「わたし」にはわかっていないのだろう。

よく聞かれるが、わたしがスマホを使わないのはなぜか? それは、DIYで自作できないからだ。わたしは、自作したコンピュータしか使わないことにしている。タブレットぐらいまでのサイズのコンピュータは作ったことがあるが、スマホは無理だ。とても人間の手では出来ない。でも、そのうち、スマホのジャンクを手に入れ、再生して使ってみるかもしれない。

(2019/11/30)

7月から更新がないがお元気ですかというメールをKojさんからもらった。気にはしていたが、簡単にいえば、こういう形式での書き込みスタイルに飽きたので方法を模索しながら、時間が無為にすぎたのである。

同年代のひとたち、いやもっとわかいひとまでもが、新元号に飲み込まれるかのように死んでいくので、わたしもいつくたばるかわかったものではない。が、そのときは、体内に埋め込んであるチップが自動で作動し、サーバーに「訃報」を書くので心配はない。

というのは嘘だが、すでにそういう商売もあるのではないか? そもそもApple WATCHなどはそういう機能を持っているし、スマホだって、アプリさえ入れればそんなことができるだろう。そして、早晩、そういう装置を体内に埋め込むひとも出てくるだろう。

体温バッテリーや皮膚から発電するシステムがととのえば、そういう装置はピアスのように気軽に装着されるようになるだろう。

しかし、その際、発信される「訃報」には、まちがっても「逝去されました」なんて書かないでほしい。最近は、なぜか家族の死に関してもこの言葉を使うようになっている。わたしの記憶では、「逝去」というのは「崩御」と同レベルの言葉で、死者への敬(うやま)い方が尋常ではない。

むろん、それだけ身近なひとを大切に思う気持ちが強まったということなのかもしれないが、ここには「無知」以上のものが隠されているとわたしは思う。つまり、「上級国民」、さらには皇族への憧憬である。むかしは「恐れ多くて」使えなかったもの・ことがコンビニレベルに降りてきたわけだ。

しかし、それだけ世の中が「自由」になったわけではない。むしろ「自己規制」や「自制」という不自由はいやましに高まっている。自分で自分の首を締めるのだから、管理や支配の形式も変わってくる。いや、これが新たな支配の方式になったのだ。

形式だけ相手を敬ったり、形式的な気遣いをするのが、システムの温存と安定に役立っているわけだ。

トランプのような支配者は、こういう状況には格好の人物だろう。彼は、「あんなやつが大統領をやっている」のではなくて、「あんなやつ」しか大統領をつとめられない状況の関数である。

それによって、ひとびとは、自分が自分の首を締めていることをつかのま忘れることができる。「やりたい放題」「言いたい放題」の彼を貶(けな)したり、馬鹿にしていれば、問題が自分や自分の体内にあることを忘れることができるのだ。

だから、「弾劾裁判」が起こされたとしても、結果はおのずと決まっている。上述のような状況に民主党は全然対応出来ていないから、2020年の選挙の結果も決まっている。そもそも、党というもの自体が、民主党も共和党もその他の「党」を掲げる組織はすべて、自己規制・自制の状況に対応することができないのである。

(2019/11/15)

「証言への期待」といっても、吉本興行問題の話ではない。今日8:30am(現地東部時間)から米国連邦議会で開かれる公聴会で元特別検察官ロバート・ムラ―(「モラ―」との書かれるが、Muellerの現地発音に近い「ムラ―」を使う)の証言で何が出るかである。

◎ライブ(YouTube)(日本時間7月24日9:30pmより)

→

ムラ―はどんな証言をするのだろうか? 可能性としては、448ページにわたる報告書の主旨をそのまま反復する、あるいは、報告書を逸脱するとして質問を事実上拒否してかわすといったこの手の公聴会にありがちなパターンが十分考えられる。が、日本で宮迫・亮の記者会見だって、ネット時代らしい意外な「証言」が飛び出したのだから、なにか意外な発言が出るかもしれない。

状況的には、トランプの「独走」に嫌気をさす共和党員も出始めているので、共和党側からの質問が、ムラ―の証言を骨抜きにするとはかぎらない。

トランプは、目下、かなりの危機感をいだいており、だからこそ、自分がなんらかの理由で身を引いた際の後釜として娘のイヴァンカを据えようと画策している。それは、かなり成功していると言わざるをえない。

万が一、トランプが弾劾裁判に引き出されるとか、あるいは逮捕といった事態におちいったとき、彼のやる方法は、自分を「犠牲者」にすることである。そのとき、イヴァンカは父親との違いを強調しなければならないが、それは、すでに環境問題や人種差別発言への「距離」を暗黙に示すなかで準備されている。

ただし、イヴァンカには、テレビ映画『ハウス・オブ・カード 野望の階段』のクレア(ロビン・ライト)のようなしたたかさはない。彼女は、フランク・アンダーウッド(ケヴィン・スペイシー)が自分の失墜を予測して、妻のクレアを自分の後任に持ち込む画策をし、実際に彼女が「米国初の女性大統領」になる(シーズン5および6)。

アメリカ史は、マスメディアの茶番として進行してきた。ケネディの大統領就任、暗殺、クリントンの女性スキャンダル、「俳優」レーガン大統領、湾岸戦争、911、そしてリアリティTVのスターにして「プロレス興行師」トランプの登場・・・。テレビや映画で登場するものはいずれなんらかの形で「現実」化する。

そういえば、話は飛ぶが、最近の吉本興行をめぐるドタバタは、お笑いの終末、お笑いから「お泣き」文化への移行を示唆する。「お泣き」の時代が来ないとは言えない。だって、『源氏物語』なんて、どいつもこいつも泣いてばかりいるじゃないか。そして泣かない弘徽殿女御のような人物は「悪者」にされる。

また話があらぬ方向に行きそうである。「お泣き文化」についてはあらためて。

(2019/07/24)

4月はラジオアートのライブ("Nano Seconds of the Stateless Time")の準備に専念したり、5月にはまた知り合いが何人も死んだり、6月には久しぶりにノレそうな連載(『週刊金曜日』)の原稿を書いたり等々、落ち着かなかったことはたしかだが、「雑日記」を更新しなかったのは、これといったおもしろい「噂」がきこえてこなかったからだ。

「雑日記」は、いいかげんな「噂」とある種の励ましによるインスピレションにのみ頼って書かれる。

フランスのGJ運動はちゃんと続いている。トランスローカリズム(translocalism)の最初の運動というわたしの認識は変わらない。

ゴーン問題は長期化の態勢に入った。日産はつぶれるはずだったが、何とか生きながらえそうである。G20でマクロンが来て、「取引」があったらしい。

アサンジュ問題はうやむやになった。フェイクメディアの時代には彼のような存在は分が悪い。

トランプのロシア疑惑の特別捜査リポートは公開されたが、決定的な話題に欠ける。(ただし、DMZエリアだが北朝鮮を「訪問」したということは、彼が逮捕の可能性を考えたりもしている兆候かもしれない。トランプは弾劾は免れても逮捕という可能性は増え続けている)。

が、そんななか、トランプの娘のイヴァンカが2020年の大統領選に出馬するかもしれないという「噂」が流れて来た。これは面白い。

事実、最近のイヴァンカの自己宣伝は加熱しており、噂は本当になるかもしれない。とすれば、2020年の選挙まえに「健康」などを理由にしたトランプ出馬の中止もありえる。トランプが背後に引き、娘を前面に出すのだ。

米大統領になるための憲法上の条件は、①米国で生まれ、米国籍を有すること②選挙まえに14年以上米国内に居住していること③35歳以上であること、の3点だそうだが、イヴァンカ・トランプは問題ない。

彼女の外交担当気取りは顰蹙(ひんしゅく)の的だが、そんなことでくじけるトランプファミリーではない。トランプはいよいよネポティズム(縁故主義)を推進してはばからない。(画像クリック→動画)

彼女のあたまのなかにはおしゃれの道具のことが大半を占めるというのが都会派の悪口だが、いまの時代の(特にアメリカの)政治家に知性がいらないことは、トランプで証明済ではないか?(画像クリック→出典)

想い出すのは、2016年の選挙戦で、トランプがヒラリー・クリントンとディベイトをして、一度も冴えた議論が出来ず、こいつは当選の確実性は薄いなと思わせながら、それは一部の「インテリ」的印象で、かえって素人くさいのが受ける土壌がアメリカにはあることを思い知らせたことだ。

ハリウッド映画でも、ド素人がドン臭く頑張り抜いて勝利し、賞賛を受けるという話はいっぱいあった。事実、そういう形でアメリカは変わって来たし、そこが外来者には魅力だった。

しかし、トランプは、ド素人の可能性を自分のファミリーの外には解放しない。それがネポティスムの最たるところだが、それが人種主義と重なりあってくると世も末だ。アメリカのこれまでの魅力は吹っ飛んでしまう。

非アメリカ国籍(市民権を持たない)の人びとがよく言うのは、目下アメリカでは入国審査から外れた人びとを収容する「強制収容所」が拡大しつつある、と。それに似た施設はどこの国にもあり、日本にもあるが、トランプの排外政策で入国審査を通らず、元にもどるにもどれないでそういう施設に入れられる人びとの数が増えているという。(画像クリック→記事)

非アメリカ国籍(市民権を持たない)の人びとがよく言うのは、目下アメリカでは入国審査から外れた人びとを収容する「強制収容所」が拡大しつつある、と。それに似た施設はどこの国にもあり、日本にもあるが、トランプの排外政策で入国審査を通らず、元にもどるにもどれないでそういう施設に入れられる人びとの数が増えているという。(画像クリック→記事)

議会も記者会見もみんな本気度を失っており、かくも低劣化した大統領政治はこの半世紀にはまったくあらわれたことがない。

そもそも、大統領の一般教書演説が、ヤジやブーイングの嵐にみまわれるのではなくて、下院議長と反対党の「ほめ殺し」で全面否定されてしまう例はこれまでなかったと思う。

それは、2月5日のトランプの一般教書演説の最中に起こった。彼が、「われわれは、わがコミュニティをより安全にし、家族を強くし、わが文化を豊かにし、わが信念をより深くし、中産階級を拡大し、以前よりも裕福にすることができるのです」と(まるきりトランプがやっていることに反すること)言ったあと、「しかしわれわれは、復讐、抵抗と報復の政治を拒絶しなければならない・・・」と言う(→全文)

すると、副大統領のペンスと下院議長のナンシー・ペロシが立ち上がってスタンディングオベイションの拍手をする。ここまではよくある儀式である。

が、ペロシの身ぶりがペンスとは違う。ペロシは、それまで教書の原稿かなにかを読み、あえてトランプを無視していた。拍手するその手は通常とはちがう角度にまげられ、意味ありげな目でトランプを凝視し続けるのである。彼女が読んでいたのはあらかじめ配られていたはずの教書の原稿で、彼女はそれを読み、この「ほめ殺し」の間合いを測っていたのだ。(画像クリック→動画)

画像をタップすると見えるが、この大統領の存在そのものを「ほめ殺し」にして全面否定するパフォーマンスは、今年最高の政治パフォーマンスのひとつである。

しかしながら、注意しなければならないのは、これを面白いと思うのは、アメリカではまだ「インテリ」すぎるということだ。こういうのは、ニューヨークのような都市部では受けるかもしれないが、トランプを支持するエリアでは、「なんじゃ?」という程度の反応しかないのである。

だいぶまえから、わたしは、アメリカ人(アメリカ国籍をもったひと)にトランプの悪口を言うのを避けている。それは、いままで国家を批判していたようなひとでも、トランプの悪口を聞くと、機嫌が悪くなるのに気づいたからである。理論的な議論というものは、国籍などとは無関係だと思っていたが、どうもそうではない状況になっている。それだけ、状況が深刻だということなのだろう。そういう深刻なときに痛みを知らない外国人なんかの批判など聴きたくないということのようだ。

その分でいくと、この「雑文」などは、不謹慎きわまりないということになるかもしれない。

(2019/07/03)

ロンドンのエクアドル大使館に亡命していたジュリアン・アサンジュが現地時間の11日に英国の警察に逮捕された。むろん、外国大使館の亡命者を強引に逮捕するのは、国際法に反することだが、エクアドルと英米両国とのあいだで取引があったと思われる。

彼の危機的状況については、「ウィキリークスとアサンジュの変節?」 (2016/10/14)でも書いたが、逮捕時に撮影された映像から見る彼の姿は、とても47歳(1971年7月生まれ)には見えない。

亡命中でも数年前は、まだ若き日の姿をとどめていたのに。亡命生活の厳しさを想像させる。

この逮捕が、米国と示し合わせて行われたことは確かで、すでに米国の司法省は、彼がチャールズ・マニングと共謀して軍事情報を盗んだとして逮捕されれば5年以上の刑に服せしめると公言している。

興味深いのは、大統領選挙でトランプに「貢献」したことになるアサンジュをほめちぎったトランプだが、今回、トランプは、NBCの取材に対して、「アサンジュ」とは言わなかったが、「俺は、ウィキリークスなんて知らないな。俺には関係ないよ」( "I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing." )と言ったとのことことである。

わたしはつねに憶測だけを書いているが、トランプの「ロシア疑惑」に対するロバート・モラーの調査が終わり、その結果が次第に「公表」されるであろういまの時点でアサンジュが逮捕されたということは、トランプにとっては、決して有利なことではない。アサンジュは、Wikileaksがトランプの選挙に対してどのような役割を果たしたかを知っているからである。

つまり、これまでやりたい放題をしてきたトランプがそろそろ年貢の納め時にならないとはかぎらないということだ。

ただし、逆に、モラー・リポートの「信憑性」を曖昧にするためにアサンジュを逮捕するという手もある。彼が勝手に情報を流すことを封じるためだ。

いずれにせよ、モラー・リポートとの関係からこの逮捕を見た方がいい。

(2019/04/11)

日産とルノーの元CEOカルロス・ゴーン氏が、保釈金10億円で東京拘置所を出所した。

10億円という保釈金は、昨年12月にヴァンクーヴァーで拘留されたファーウェイ・テクノロジーズのCFOメン・ウォンヂョウ(Mang Wanzhou、孟晩舟、発音への異論→*)の保釈金が、USドルで約7.5百万だったから、10億円→約8.9百万という額は、ゴーン氏の「格」からいうと、納得できる。ただし、日本の検察は、有罪(つまり収監)に持ち込める自信がないと保釈はさせないようだから、この出費は、ゴーン氏にとってはつかのまの「休養」に終わる可能性も大である。

それよりも、わたしが興味を持ったのは、ゴーン氏が出所の際に着ていたチョッキ/ヴェストの色だった。それは、黄色ではなくオレンジ色だ。あるいはオレンジ色よりの黄色と言えるかもしれない。写真左の係官が黄蛍光色の安全ヴェストを着けているから、単に区別するためにそういう色のヴェストを着させたのかもしれない。

出所の事情に疎いのでただの憶測だが、もし、これが本人の意志で身に着けたものだとしたら、そのメッセージがないとはいえない。

それでふと思い出したのは、昨年12月に旧フランス領、現・コートジボワール共和国の首都アビジャン等で起こされた「オレンジ色のチョッキ」運動である。それは、明らかに、フランスの「黄色のチョッキ/ヴェスト」(GJ)運動に呼応している。

参考→◎

◎

これも、《GJ》運動と同じように、ローカルな権利(身体から土地まで)を国家が侵しているということに対する異議申し立である。ローカル性の主張には「右」も「左」もない。そこが、(あえて言うなら)「チョッキ/ヴェスト」運動の新鮮さである。

予想に反して『グリーン・ブック』が「作品賞」を獲った。ということは、ハリウッド映画の「穏健派」、「伝統派」(ある種の「民主主義」を支持し、「反動」には反発する)、2020年の大統領選では民主党を選ぶであろう派が勝ったということである。

しかし、「フェイク」派が抑え込まれたとしても、その流れは変わらない。主演男優賞(ラミ・マレック、『ボヘミアン・ラプソディ』)、「監督賞」(アルフォンソ・キュアロン、『ROMA ローマ』)、「撮影賞」(『ROMA ローマ』)、「編集賞」(『ボヘミアン・ラプソディ』)、「音響編集賞」(『ボヘミアン・ラプソディ』)、「録音賞」(『ボヘミアン・ラプソディ』)、「外国語映画賞」(『ROMA ローマ』)というように、「フェイク」派が賞を総なめしている。

くりかえすが、わたしの言う「フェイク」とは、ニセモノの意味ではない。AIやブロックチェーン、ペーパーレスやキャッシュレスが「普通」になることを予期した「組織」的な感性や技術・方法への志向である。それがいいとは言わない。が、その動向は避けられないだろう。

『グリーン・ブック』がハリウッドの「伝統」を引き継ぐという意味は、映画を「フェイク」ではなく、依然として「ドリーム」とみなしているからである。

「フェイク」映画の世界は、かつて「ドリーム・ファクトリー」(夢工場)と呼ばれた「ドリーム」を越えようとしている。描かれるのが「夢物語」に見えるとしても、その「夢」は、アンドロイドが見る「夢」であり、そこでは「夢」と「現実」との切れ目はない。

『グリーン・ブック』は、「泣ける」映画である。が、それは、『ボヘミアン・ラプソディ』に「泣く」世代とはもっと高齢の世代向きの「泣き」だろう。『ボヘミアン・ラプソディ』は「夢」を見て「泣く」のではない。むしろ、電子的な刺激や振動を受けて「泣く」のだ。

「助演男優賞」を獲ったマハーシャラ・アリの『グリーン・ブック』における演技とキャラクターは、「現実」離れしている。そもそもこの映画は、アメリカの人種差別やファミリーを描いているようで、それらはもはや存在しない、いやそういう形では実存したことのない、つまりは「夢」としての差別であり、「ファミリー」である。

ニューヨークのカーネギーホールの上階で貴族的な生活を送る世界的な黒人ピアニスト、ドクター・ドン・シャーリー。アメリカの黒人の現実を全く知らない。

他方、ビゴ・モーテンセンが(古典映画的には見事に)演じるトニー・リップは、カジノの用心棒をやったり、マフィアとの交流もある絵に描いたようなイタリアン。親が移民してきてワーキングクラスのファミリーで育った。

要するに、シャリーは「マレビト」であり、トニーは「庶民」である。そのシャリーが、アメリカ南部の「現実」を次第に身をもって認識していく。頭でだけではなく、体で実体験していく。こういう「啓蒙」性は、これまでのハリウッド映画の「伝統」であるが、初心(うぶ)な子どもや「マレビト」が経験する過程、しかも、それを巡業ツアーというロードムービーで描くのだから、「感動」は高まる。

しかし、この映画の黒人差別の描き方は、スパイク・リーの『ブラック・クランズマン』と比べても、安全すぎる。経験するのは「マレビト」だから、最初から安全弁が付けられている。

「夢工場」としてのハリウッド映画は、これまで戦争も殺人も「夢」として描いてきた。そういう「夢」は、アメリカン・ドリームを掻き立てもし、また、国民を戦争に駆り立てもした。

では、「フェイク」映画は、もはやそういう機能を果たさないのか? むろん、否だ。むしろ、こちらは、プログラム通りに進まないのは想定外であるとみなすから、戦争も平和との切れ目は見えなくなる。映画を見ることと、ドローン兵器をコントロールすることとが同レベルになる。ある意味、『ボヘミアン・ラプソディ』の最終シーンは「戦争」である。

他方、『グリーン・ブック』も、ほとんど予定調和の世界だが、いわばアナログ的な「夢」の反復だ。南部の黒人だけのクラブに行き、乞われてピアノを弾くが、こいつは絶対にジャムセッションをやるぞと思うとそうなる。

トニーのイタリアンファミリーに迎えられるだろうと思うと、ちゃんとそうなる。それは、「先が読める」と言って非難すべき予定調和ではない。どのみち「夢」は反復だからである。そして、また、そういうアナログ的な「夢」が存在しなくなるというのも、今日の動向だ。

今年もアカデミー賞へのコメントは避けようと思っていたが、iMDbなどのリンクを無造作に散見しているうちに、雑記の発作に襲われた。

今年は、映画の「フェイク」化元年である。「フェイク」という言葉は、トランプによって広まったが、それは彼の言わんとしたことを越えていまのトレンドを言い当てている。トランプ自身は、この言葉を単なる「ニセモノ」「ねつ造」の意味で使ったが、わたしがここで言う「映画のフェイク化」はそんな意味ではない。

電子的・分子的な複製がエスカレートした時代に「ニセモノ」も、もはや「本物」や「真実」の対立項ではない。「フェイク」とは、そういう「ニセモノ」を包含する概念であり、だから、「フェイク」が「ニセモノ」であるとするならば、「ホンモノ」の「フェイク」も存在する。

では、「フェイク」とは何か? それは、徹底的に組織されたもの、徹底的に組織すること、を意味する。そしてそれは、そういう技術や経済を越えて、ひとつのポリティクスになり、また、ひとつの文化となり、当然、情報のみならずライフスタイル全般を規定するようになる。「フェイク」カルチャー、「フェイク」ライフ、「フェイク」環境である。

今回のオスカー・アカデミー賞に際して、Netflixは、『ROMA ローマ』を受賞させるために、2500万ドル以上の金を費やしたという。それは、まさに映画の受容や評価を徹底的に組織化することであり、「フェイク」活動のひとつである。実際、その効果はあって、『ROMA ローマ』は、「作品賞」、「主演女優賞」(ヤリッツァ・アパリシオ)、「助演女優賞」(マリーナ・デ・タビラ)、「監督賞」(アルフォンソ・キュアロン)、「脚本賞」、「撮影賞」、「美術賞」、「音響編集賞」、「録音賞」、「外国語映画賞」の10部門にノミネートされた。

しかし、興行と人気のポリティクスで成功しても、作品としての「フェイク」化がともなわなければ、「フェイク」度はかせげない。『ボヘミアン・ラプソディ』も、「フェイク」度の高い作品なので、『ROMA/ ローマ』ともいい勝負だ。

ちなみに、「現実」を模倣したり、再現しようとしたりすることは、「フェイク」に反する。「フェイク」とは、ホンモノそっくりであることや、「現実」をアイロニカルににおわせることをダサいものとして拒否する傾向がある。嘘っぽさよりも、自律した人工性を理想とする。

だから、『ボヘミアン・ラプソディ』を「クイーン」の事実と比較するなどということは意味がないのだ。むろん、「クイーン」と無関係ではないが、それは、あくまでも映画のなかで展開する「フェイク」現象に自律的なリアリティをあたえるための参照点にすぎないのである。

「フェイク」度というた観点から考えると、「作品賞」のノミネート作品のうち、「現実」を意識している作品ははずさざるをえない。トランプの現実を強烈に意識している『ブラック・クランズマン』は、「フェイク」化の逆を行っている。

『バイス』も、 クリスチャン・ベールがディック・チェイニーを真似ればまねるほど、「フェイク」化から遠ざかる。 『グリーン・ブック』も、いい作品だが、主題はアメリカの黒人差別である点で、「フェイク」度が低い。『ブラックパンサー』は、フィクショナルな世界であればあるほど、「フェイク」化とは裏腹の関係になる。

『バイス』も、 クリスチャン・ベールがディック・チェイニーを真似ればまねるほど、「フェイク」化から遠ざかる。 『グリーン・ブック』も、いい作品だが、主題はアメリカの黒人差別である点で、「フェイク」度が低い。『ブラックパンサー』は、フィクショナルな世界であればあるほど、「フェイク」化とは裏腹の関係になる。

ふと思ったが、「フェイク」を意識した映画は、なぜか画中にアナログのテレビを持ち込む。『ROMA/ ローマ』にもあった。

『ブラックパンサー』も、その意味では「フェイク」系の候補である。テレビは、「フェイク」度のアリバイなのか? これについては、いずれ考えてみよう。

わたし自身は、作品世界のなかに「現実」への微細な穴があちこちに隠されているような作品を愛する。そういう、「フェイク」化のトレンドとは別の流れのなかで映画を見ながら、ノミネート作品のなかで、一番面白いと思ったのは、『女王陛下のお気に入り』だった。

また、ある種の啓蒙臭はあるが、『グリーン・ブック』はとてもよく出来た作品だと思った。しかし、これらが「作品賞」を獲ることはないだろう。

「外国語映画賞」で『ROMA ローマ』と賞を争いそうな『COLD WAR あの歌、2つの心』は、昨年見た作品のなかでは、わたしの好みの点で、最も「映画らしい映画」だと思ったが、実は、この映画も、たくみに「フェイク」化を忍び込ませていることに最近気づいた。詳細は別項で。

マクロンが、《GJ》と和解し、《GJ》の代表が大統領専用機を降り立つマクロン大統領を迎えた。大統領は、工場視察の際、自ら《GJ》運動の〝制服〟を身に着け、彼らをねぎらった。

むろん、これは画像の詐術である。黄色の安全ベストはどこにでもある。

現実には、《GJ》運動は、フランス全土に広がり、収拾不能な状態だ。それは、今日から15週目に入る。

しかし、この運動を、とりわけRT(旧Russioan Today)がこまめに報道しているような旧「左翼」の視点から見るのでは、そこからは何も新たの要素は見いだせない。

動画→◎

◎

こうした「ミリタント」な映像は、パリを中心としてこの運動を見ており、フランス全土にクモの巣状に広がる動きをとらえていない。というよりも、テレビ放送のようなブロードキャスト・メディアではとらえられないところにこの運動の新しさがある。

SNSが鍵になっていることは確かであるが、トランプの場合には、SNSの個々の微細なノードを「中央」に統合し、コントロールするためにSNSを逆用したのとは反対に、SNS本来のポリモーファスな特性を強化するために使われている点がちがう。その意味では、《GJ》運動のメディアの使い方は、本来の「アナーキー」な姿にもどしたのである。

《GJ》たちは、FaceBookとYouTubeをよく使う。ただし、そのあいだに、Telegram Messanger なんかがはさみ込まれている。Telegramで小グループをつのり、Telegram Channelを開設し、そこにFaceBookやYouTubeや「普通」のサイトへのリンクを張るというやり方をする。

たとえば、Google検索などではすぐには出てこない「窓辺の黄色いチョッキ」などというチャンネルを見ると、「黄色いチョッキ」が單に拳(こぶし)を振り上げるためのシンボルとしてではなく、もっとルースで、「怠惰の権利」のポール・ラファルグ的なシンボルとして掲げられてもいるということがわかるのだ。

他方、「地方」のほうが、パリなどよりもっと残忍な、警察による暴力が行使されているようなこともわかる。 (2019/02/23)

《GJ》運動は、2018年11月17日(土曜)の最初のデモから数えて14週目に入った。

報道を通じて見ると、パリが中心であるかのように見えるが、この運動の面白いところは、ローカルであり、かつそれを越えている点である。「地方」の活動家たちが、集団を組んで「首都」に押しかけてくるということに重点があるのではなく、各地でデモが同時多発的に起こり、「中心」や「リーダー」が見えないことだ。

実際、先週の2月16日には、フランスの各地で黄色の蛍光色の安全ヴェストを着た人びとが動きまわった。マルセイユ、リヨン、ナンテ、リール、ニース、サン=エティエンヌ、ブール=カン=ブレス、ティオンヴィル、ルーアン、ポンティヴィー、アランソン、ランス、ブローニュ=シュル=メール・・・。

大統領官邸のエリゼ宮への「組織された」デモの群衆や、パリ市内での警官隊の弾圧のニュースを見るだけでは、この運動の「実態」はつかめない。各「コミューン」の動きを見なければならないが、離れていはなかなかむずかしい。

理論でとらえようとするのも無理であろう。最近、この運動との関係でマレイ・ブクチン(Murray Bookchin) の名前を耳にすることが多いが、それなら、イヴァン・イリイチも挙げなければなるまい。いや、ブクチンの「生態」志向とイリイチの「テクノロジー」を無視しない志向とを合流させたほうがいい。しかし、理論は所詮、実践の反省回路を提供するだけである。

既存の報道機関が流す映像は、ほとんどが、警官隊と《GJ》活動家とのもみ合いか、制服のように《GJ》を着こみ、隊列を組んで進む組織デモの姿ばかりだが、これでは、デモの本質にある集団でいることの楽しさは見えてこない。

そういえば、元ライトヘビー級チャンピオンのクリストフ・ドゥタンジェ (Christophe Dettinger) が機動隊にスプレーをかけられた《GJ》の活動家を助けて、ボクシングで対抗していたのは面白かった。

すこしまえにリンクした映像で、その姿が見えたのだが、これが元ボクサーのそのひととは思わなかった。

やけにポーズが決まっているなとは思ったが、最近の判決のニュースでそれを知った。以下は、そのあらたな映像である。動画→◎

ドゥタンジェは、すでに、《GJ》運動の支持者で、問題になった映像は、1月5日にチュイルリー庭園とオルセー美術館をつなぐ「レオポール・セダール・サンゴール」橋でのものだ。その映像を見た警察が動き、1月7日に出頭・逮捕となった。2月13日、実刑2年半(懲役1年、残りの1年半は禁固)の判決が出たが、ボクサーを含め、彼を支援し、《GJ》運動を支持する114,000ユーロ以上の献金が集まったという。

詳細→◎

イリイチは、かつて、集団でいること、集団で何かをすることを「コンヴィヴィアリティ」(conviviality) と呼んだが、彼が意識していたのは、古代ギリシャの「饗宴」「宴会」(Συμπόσιον、Sympósion、シュンポシオン)である。

「シンポシオン」は、「シンポジウム」という言葉に形だけ引き継がれているが、イリイチがそれを使わなかったのは、シンポジウムが、まったく古代ギリシャのシンポシオンとは無縁のものになっているからであり、それならば、英語ではパーティなんかに行ったときの楽しさを意味する「コンヴィヴィアル」を使ったほうがいいと考えたからである。

ただし、てっとり早いところではプルタルコスの『食卓歓談集』(柳沼重剛編訳)なんかを読めばわかるように、「シンポシオン」にはアルコールと食いものが不可欠だった。「宴会」ならば当然だ。

しかも、当時の宴会は、イスに座って飲み食いするのではなく、寝椅子に横たわって延々と飲み食いし、おしゃべりしたらしい。

『饗宴』の著者プラトンは、いわば、「宴会」を哲学的議論の場にしてしまったが、何世紀もあとのローマ時代に生きたプルタルコスは、依然として、「飲んでる最中に難問と取り組もうなんているのはソフィストの集まりならともかく、いいことじゃないし宴会向きでもない」(21ページ)と言っている。

警官とのもみあいは、ひとつの「楽しみ」であるだろうが、飲み食いの楽しみではない。デモのなかに、もっとスローで怠惰な楽しみを引き込むことはできないものか?

すでに、隊列を組む警官隊に向けて音楽(「残酷な天使のテーゼ」!)を演奏したり、アンプで音楽を鳴らしてダンスをする集団パフォーマンスがあった。

動画→◎

◎

《GJ》があばれるのは、機動隊がガス弾を撃ち込んだり、挑発したり、逮捕しようと襲うからである。もし、街頭で料理をして飲み食いした場合はどうなのだろうか? 日本なら道路交通法違反になるのだろう。ならば、歩きながらの集団立ち食いはどうか? 飲み食いしながら歩くひとはどこにもいる。それを、隊列を組まずに集団でやったらどう規制するのだろうか?

毎度のことながら、トレンドには商売人のほうが活動家よりも鋭敏で、 昨年、すでにパリのパティスリーが、「Gilets Jaunes」(黄色いチョッキ)というケーキを売り出したという。が、1個 3.3 ユーロじゃ、《GJ》の活動家は買わない。いや、買えない。それにしてもアグリーなケーキだ。そうか、《GJ》運動など、食って排せつしてしまえということか。動画→◎

昨年、すでにパリのパティスリーが、「Gilets Jaunes」(黄色いチョッキ)というケーキを売り出したという。が、1個 3.3 ユーロじゃ、《GJ》の活動家は買わない。いや、買えない。それにしてもアグリーなケーキだ。そうか、《GJ》運動など、食って排せつしてしまえということか。動画→◎

《GJ》運動の「革命」性は、そのスローガンや運動の方向にあるにではない。それよりも、現状に不満を持っている者(そうでない者なんているだろうか?)たちが、黄色の「安全服」を羽織るだけで「活動家」になってしまうというメディア論的な強度のなかにある。

それは、誰かがその後の展開を予測して計画したのではなく、ほぼ偶然に起こった。構造的には、先に触れた18世紀の「ヴェルテル現象」のときも同じである。内容よりも形式である。

だから、いま、その「内容」は、集まった単位、あるいは、ひとかたまりの集団の数だけある。実際、既存のテレビから個々人がアップするSNS映像までの、この運動を「支持」する「報道」の「内容」や方向は、ふるいイデオロギー的な観点からすると、たがいに相反する「思想」にもとづいていたりする。

いまの時代、メインストリームの「報道」でも、個々人のYouTube映像でも、映像としての落差はほどんどない。ここで言う「落差」とは画質や構成のことではない。映像としてのインパクトである。落差があるとすれば、それは、世代間に沈殿した映像感覚の違いである。

たとえば、2017年の大統領選挙に立候補したジャン=リュック・メランション(Jean-Luc Mélenchon)派とみなされているメディアの「Le Média」(サイト→◎)なんかは、「左翼」びいきの老年が見たらゾクゾクするようなタッチで《GJ》支持の「報道」をくりかえしている。

だからル・メディアばかり見ていると、「革命」がどんどん進んでいるかのように思える。ただし、そう思う老年も、まてよ、いまは1968年じゃないぞ、ということを思い出し、これって、贔屓(ひいき)の引き倒しじゃないかと思い始めるはずだ。

とはいえ、老年を元気づけるために、ル・メディアの最新の映像(→◎)をリンクしておく。 この「報道」は、「黄色の安全服」の背を見せるところで終わるのだが、そこには、「舗石の上には窮乏、舗石の下には怒り」と書かれている。よくできた映像だが、このパターンだと、トランプに「ファイクメディア」と一蹴されそうだ。

この「報道」は、「黄色の安全服」の背を見せるところで終わるのだが、そこには、「舗石の上には窮乏、舗石の下には怒り」と書かれている。よくできた映像だが、このパターンだと、トランプに「ファイクメディア」と一蹴されそうだ。

重要なのは、一枚の安い「安全ベスト」(日本では500円程度)が多数の人々を結集するというメディア性をさらに転換・展開することではないか?

(2019/02/13)

遠くで見ているせいか、「左旋回」のほうもどんどん進んでいるようで、たのもしい。

【映像】→◎、

◎、 「左」「右」の《GJ》の対立

→◎

すでに、昨年、BBC newsnigtは、"Protesters from all sides of the political spectrum have found a home in the 'yellow vests' movement."と絶妙の表現をした。

月並みに仮訳すれば、「あらゆるサイドの政治領域からの抗議者たちが、〝黄色いチョッキ”のなかに居場所をみつけた」といた意味だが、"home"には「やすらぎ」や「ふるさと」さらには「死に場所」の意味もあり、この表現、なかな含蓄がある。

こう考えれば、《GJ》運動に「左」も「右」も合流するのが必然的だからである。そのそも、画期的な運動というものは、いつもそうだった。

(2019/02/10)

これまで「黄色いチョッキ運動」と呼んできた名称を「《GJ》運動」に替えようと思う。

理由は、日本でも大分この運動について報道されるようになり、「黄色」だ「イエロー」だ「チョッキ」だ「ベスト」だとまぎらわしい表現が飛び交うようになったのが一つである。ならば、もともとはフランス語なのだから、「ジレ・ジョヌ」(jilets jaunes) と表記したほうがいいだろう。なんで英語になるのか? 情報の収集が英語経由だからか?

それと、フランス語で「黄色の」(jaune) と言い現わされているとしても、活動家たちが着ているのは、要するに 日本で「安全反射ベスト」、「パトロールベスト」などと呼ばれている安全服の、草色がかった蛍光色の「黄色」である。

日本で「安全反射ベスト」、「パトロールベスト」などと呼ばれている安全服の、草色がかった蛍光色の「黄色」である。

THE CONVERSATIONが書いているように、「黄色いチョッキ」を着たデモということだけなら、イラクにもブルガリアにもイスラエルにも台湾にもUKにもある。

【参考】→◎

「黄色いチョッキ」だけに目を奪われると、警察までこの運動に賛同しているかのような誤解も生まれかねない。→オーストラリアの警官の衣装

「黄色いチョッキ」だけに目を奪われると、警察までこの運動に賛同しているかのような誤解も生まれかねない。→オーストラリアの警官の衣装

しかし、フランスの運動は、フランス特有のローカル性と切り離しては考えられない性格をもっており、「jilets jaunes」であらざるをえないのである。

また、最近、現地のひとたちが、その頭文字を取って《GJ》と言い始めていることも顧慮したい。

わたしがこの運動に期待するのは、《GJ》が、最初の(世界で最初とは言わないまでも)トランスローカルな運動の「見える化」であるからだ。

トランスローカルな状況は、インターネットで「見える化」したテクノロジーの変化に対応しているのは言うまでもないが、以後の世界の動きは、その動向に対する「誤解」と「反発」と「曲解」のなかで進んできた。

グローバリズムは、トランスローカルな動向を単純に「世界化」と「誤解/曲解」したところで展開した。そのあげく、ないがしろにされた「ローカル」サイドが「反発」し、国家レベルでは、ブレクジットやトランピズムを生み、心身レベルでは、孤立化と心身の離脱化が深まった。

グローバリズムが、矛盾しか生まず、経済格差や人権からジェンダーにいたる差別、さらには環境と心身の「不具合」にまで及ぶ問題に対する何らの解決も促進できないのは、トランスローカルな状況を全く誤解するか、あえて曲解しているからである。

「地方創生」と言っても、「地方」(ローカル)という概念自体が根本から変わってきてしまっていて、「ローカル」とは、まさにコンピュータにとっては「いまここ」や「オンサイト」であるように、土地にへばりついた「地方」概念をどう「曲解」しようとも空しい結果しか出てこない。

「ローカル」とは、いまや、P2P的関係の「ノード」であり、「グローバル」とは、その関係の規模、「サイズ」を指す。

トランスローカルな本性のインターネットが、セキュリティでがんじがらめになっているように、トランスローカルなテクノロジーの「見える化」のひとつであるブロックチェーンも、企業や、本来それとは併存しえないはずの銀行や国家組織がセキュリティの安全技術として利用しはじめることによって、その本性がブロックされつつある。

実際、《GJ》運動も、その轍を踏まない保証は全くない。すでに、 イタリアの右派「五つ星運動(M5S/Movimento 5 Stelle)のルイジ・ディマイオ(Luigi Di Maio)副首相、フランスの極右「国民戦線」のマリーヌ・ルペン (Marine Le Pen) が、GJの諸グループに接近しはじめている。おそらくその一部はすでに「連帯」の姿勢を見せたとみなせる。

イタリアの右派「五つ星運動(M5S/Movimento 5 Stelle)のルイジ・ディマイオ(Luigi Di Maio)副首相、フランスの極右「国民戦線」のマリーヌ・ルペン (Marine Le Pen) が、GJの諸グループに接近しはじめている。おそらくその一部はすでに「連帯」の姿勢を見せたとみなせる。

ディマイオやルペンの一派がネットやテレビに強いのは、トランプとの共通項である。ネットのトランスローカルな特性を個別にオルグする道具として用いてネットの、P2Pの「グローバル」なサイズ的側面だけを貶(おとし)め、「ローカル」的な要素だけを強調するというやりかたである。

生活の条件への抗議から出発した《GJ》運動は、もともと土着としてのローカリズムや肉体主義に固執してきた「ポピュリスト」との境界線があいまいになるおそれが十分にある。おそらく、今後の1、2か月のあいだに、《GJ》運動が、トランスローカリズムを活かすか、あるいは「ポピュリスト」の動きに併合されるかがはっきりするだろう。

それは、《GJ》の彼や彼女らが、新しいメディアの活用をひろげられるかどうかにかかっている。目下のところ、《GJ》の主要なメディアはFaceBookのような既存のSNSである。これは、まずい。せめてSNSと自由ラジオを横断的に使うような動きはないものか?

その点で、ムーズ県のコミューンの1つコメルシー (Commercy)の《GJ》たちが1月に発した宣言が興味深い。コメルシーは、日本では、マドレーヌ菓子の発祥地として知られ、観光ツアーもあるが、ここで2016年以来、自律的なラジオ活動をしているRadio Parleurが、"À Commercy, les Gilets Jaunes « se revendiquent du municipalisme libertaire »" つまり、コメルシーのGJは「絶対自由の地方自治主義を宣言する」ことを報道している。

【詳細】→◎

なお、この場合にも、そのディテールに微妙な揺れがある。"municipalisme libertaire"の"libertaire"が、もし、アメリカの「リバタリアン」的な意味に解されと、運動の方向はかなり右にカーブするからである。他方、もっとアナーキーな「自由」という方向で進められれば、1970年代イタリアのアウトノミア運動のポジティヴな部分とつながってくる。それも、早晩明らかになるだろう。

RTの報道が目立ちすぎるということを書いたが、マクロン大統領が、「黄色いチョッキ」運動がロシアの煽動で動いているなんて言ってしまった。それをご丁寧にRTが茶化しながら報道しているのだから、屈折している。それも「陰謀」なのかな?

プーチンとトランプの関係は一筋縄ではいかないものを含んでいるとしても、世の中の動きというものは、たとえ命令しても、あるいは命令されてもその通りにはならないし、プーチンがどんなに陰謀の網を世界中に張り巡らしたとしても、彼の指示通りには動きはしないのだ。たとえ、扇動者がいたとしても、その相手を指弾することで動きを止めようと思っても止まるものではない。今回の「騒動」では、マクロンは政治家としての軽さを露呈してしまった。プーチンよりも、やばいのはルペンの動きでしょう。

RTのこのビデオをとくとご覧あれ。◆参考→◆

(2019/02/06)

「黄色いチョッキ」運動をささえているのは、労働者や低収入者層であり、知識人は、いまのところ、傍観するか、警察の暴力への「人道的」な批判でつきあっているにすぎない。そんなスキに、確信右翼のマリーヌ・ル・ペンが着実にマクロン政権打倒の地固めをしている。

他方、この運動の「前リーダー」の Jacline Mouraud は、Les Emergentsという名称の新党を結成すると宣言したが、はたしてどうなるや? 名称自体は、「突然あらわれること」だけではく、分子生物学や情報論で言う「創発」をも意味し、なかなか意味深であるが、やっぱりインテリ好みの言葉なんじゃないかな?

他方、この運動の「前リーダー」の Jacline Mouraud は、Les Emergentsという名称の新党を結成すると宣言したが、はたしてどうなるや? 名称自体は、「突然あらわれること」だけではく、分子生物学や情報論で言う「創発」をも意味し、なかなか意味深であるが、やっぱりインテリ好みの言葉なんじゃないかな?

参考(1)→

参考(2)→

また、日ごとに増殖する映像のなかには、デモ隊があたかも「インターナショナル」を合唱しているかのような編集をほどこしたものもある(→)が、こういう期待は古すぎる。「黄色いチョッキ運動」は、党もつくらず、リーダーもない方向で、そして各地でばらばらに、しかし横断的に連動して(つまりはトランスローカルに)かぎりなく続くところに意味があるのだから。

(2019/02/04)

デモ隊にむけて警官が発射する ゴム弾 (LDB) が多くの負傷者を出しているが、片目を失明したジェローム・ロドリゲにあやかって「片目」のサインが「黄色いチョッキ」運動の象徴になりつつある。

一般メディアもバンバン報道しているよ。

ゴム弾 (LDB) が多くの負傷者を出しているが、片目を失明したジェローム・ロドリゲにあやかって「片目」のサインが「黄色いチョッキ」運動の象徴になりつつある。

一般メディアもバンバン報道しているよ。

以下の写真は

Daily Mailより。

(2019/02/03)

「黄色いチョッキ」運動の「指導者」のひとり、Jérôme Rodriguesが警察のゴム弾で撃たれ、片目を失明したことで、警察の残忍な暴力が批判の的となったが、仏国務院 (Conseil d'État) は警察によるゴム弾の使用を支持することを表明した。こうなると、運動はますます過激にならざるをえなくなるだろう。武装の方向も出てくる。権力というものは、毎度のことながら、運動を煽って自滅に追い込むことに長(た)けているから、要注意。

RTががんばってる

RTががんばってる

ところで、この間、RT(ロシア資本のテレビ配信会社)が「黄色いチョッキ」運動の報道に熱心なのが興味深い。アメリカの大統領選挙のときも、一番「公正」な報道をし、トランプが当選したときには、RTの有名キャスターのひとりが絶句し、「こうなるとぼくの妻はガンでオバマケアの恩恵を受けたんだけど、もう無理になるなあ」なんて、私的なことを口走るほど狼狽していた。つまり、RTは必ずしもプーチン=ロシアの「手先」とはいえない(面もある)ということだ。そもそも、マスメディアというものは、そういう両義性にみちている。内部の人間の意向と、システムそのもののロジックとは同じではないのである。

アカデミー賞の候補も決まったので、「ハズレを拾う」天邪鬼批評を始める時期だが、今年はそうはいかなそうである。

パリが燃えている。いや、フランスが燃えている。わたしの直観では、この展開の仕方は、1970年代のイタリアの「アウトノミア」運動以来である。この炎はいずれフランスの外で予想外の展開を示すにちがいない。

ニュースが増殖するなかで、先のコラム(「ゲーテの予兆」)の末尾に映像リストを追加した。が、追加ではすまなくなったので、このコラムを新たにしたが、どうも今後は、いずれ、「雑日記」とは別にサイトを作らなければならなくなりそうだ。そのときはまたそのとき。当面は、このコラムの増補で行こう。

(2019/02/01)

カフカが流行ると弾圧が起き、ゲーテが流行ると革命が起きる、というのはわたしのこじつけだが、実際に、東欧で禁書とされていたカフカが解禁され、「プラハの春」運動が盛り上がると、ただちにソ連の弾圧が起こった。

ゲーテの『若きヴェルテルの悩み』が1774年に刊行されると、これはドイツ国内においてだけでなく、ヨーロッパ全土でもベストセラーになった。やがて若者たちは、主人公の衣装をまねて、ブルーのフロックコートと黄色いチョッキを着用、そのなかにはヴェルテルをまねて自殺に走る者も出た。国によってはこの国際ベストセラーを禁書にしたところもあったらしいが、フランスではナポレオンも愛読したとゲーテに会ったときに語ったほど読まれたのである。

昨年、パリで「黄色いチョッキ ("gilets jaunes")」を着た若者たちの抗議デモが盛り上がっているというニュースを知ってすぐに思ったのはこのヴェルテル現象だった。

1770年代のヨーロッパのヴェルテル現象は、1年後の「アメリカ革命」(独立戦争)を予兆し、さらには、15年後のフランス革命を予兆する。

そういうのを「予兆」と言っていいのかねぇとも言うひともいるだろうが、民衆の正義が通るのなら、それはそれでいいではないか。ただし、いま警官隊と抗争を繰り返しているひとたちが着ている「黄色いチョッキ」は、「黄色」といっても蛍光色の黄色であり、チョッキ(ヴェスト)といっても、おしゃれなチョッキではなく、作業着である。

まあ、このへんのディテールの差がこの予兆のいい加減さの決め手になるか、それとも、そんなディテールを無視して現実がこの予兆に向かうのかは、あたるも八卦、あたらずも八卦である。

映像:

【総合】

1/27

【パリ】

1/26、

1/26、

1/25、

1/19、

1/12、

1/12、

【ルアン】

1/26、

1/13、

2018/11/18

【各地】

マルセイユ

シュトラスブール (1/19)、

リヨン、

オート-ノルマンディ

【フランス外】

ブリュッセル、

ロンドン、

ロンドン、

カルガリー(カナダ)

年賀状はやめてしまったので、失礼しているが、ことしもらった年賀状のなかには「平成最後」とか「年号が替わる」といった表現が多かった。

やはり元号というものが気になるのですね。そういえば、昨年面白いと思ったのは、天皇制に批判的な姿勢を示していたひとたちのなかに、「生前退位」(「譲位」が正しいという意見もある)を発表した平成天皇に人格的(パーソナル)な親しみを感じ、むかしなら決して言わなかったようなことを言い始める現象を目にしたことだった。

が、天皇に人格(パーソナリティ)はあるのだろうか? それは、映画スターに人格はあるのかと問うのに似ており、多くの場合、観客の思い込みや想像の産物である。そして、実際にパーソナルな面を知っている者は、ほとんどそれを公表しないのである。

だから、天皇のパーソナリティに関しては、制度のなかのキャラクターとして見ることにとどめておくのがリーズナブルなことだろう。問題にするならば、ひととしての天皇ではなくて、制度としての天皇制のほうである。

実際、天皇は替わっても、天皇制は変わらないでいる。現に、平成天皇は、「異例」の「譲位」をするにもかかわらず、「上皇」という歴史的にしばらく空位であった地位が新たに呼び起こされ、天皇制の外には出られないのである。

こうした天皇制のしたたかさと閉鎖性に関しては、伊丹十三が、『日本世間噺大系』(文芸春秋、1976年)で「記録」している猪熊兼繁の以下の言葉で言い尽くされている。猪熊兼繁 (1902~1979) は、京都大学教授を務めた法史学と有職故実の専門家である。

天皇は人間宣言されましても、あれは神ではないとゆう宣言であって、「社会人になったぞ」ゆう意味やないんですネ。だから社会人としては、まだ発育してませんワ。

結局、日本人は農耕民族なんですワ。つまり、自然を自然のままにしておいて、苗から実が獲れればいいんですが、そこへ風が吹き過ぎたり、日が当たらな過ぎたり、また当たり過ぎて、乾いてしもたり、そら地震だ、そら洪水だ、ちゅうような、農耕の災害とゆうもんは、人間の力じゃとても克服できないんで、人間を超えた、超人間的な力によって鎮めなきゃならんト、ゆうような社会ですわナ農耕社会とゆうのは。p.341~342:天皇日常(猪熊兼繁先生講義録) (2019/01/01)

そこに神様がある。と同時に、神様と同じような人聞を持ってきて、それに全部おまつり任せちまわんと生活できませんワ。それが天皇なんです。それがズーと続いてきたわけなんです。そやからねェ――だから、天皇とゆうものをですネ、もう少し正しく認識してほしいと思います。

今でもですネ、天皇は、一日朝から晩まで、あるいは日の暮れから翌日の朝まで、徹夜してですネ、おまつりしてるんですワ。お正月とか、新嘗祭、神嘗祭、天皇やってるでしょ? その他あっちこっち、おまつりばっかりやってますワ。まるで、日本中のどこの神主より拝んでるんですワ。

しかも限られた行動範囲で、限られた生活ですわナ。そして、ともかく、なんとかして子孫残してくれ、ちゅうだけの、そうゅうセクジュアルな、生物的な要求だけをされてるちゅう、そうゅう天皇ちゅうものをですネ、もっと、人間なら人間としてですネ、社会人としての解放をですネ、考えたっていいやないかと思うんです。

部落解放運動ちゆうのがありますが、私は天皇も解放せんならんと思うんですワ、ハア。自から要求もしとらんのに放っとけと、ゆちったらそれでもええか知らんけど、ヒューマニズムちゅうものはネ、自分の解放だけじゃなしに、人にも解放とゆうものを推し進めるのがヒューマニズムゃないかと思うんです。それが人間解放ちゅうことゃないかト、そうゅうふうに思うわけです、私は。