粉川哲夫の「雑日記」

年末なんて所詮はきっかけにすぎないが、来年を想像して楽しむにはいい機会である。

アメリカの未来屋の予測でも、トランプは、世間からしぶしぶ容認され、倒れることはないだろう。その分、一個の人格に理想や夢をいだく平均的な「アメリカ(国)人」的習慣がうすらぎ、「アメリカ(国)人」もようやく「大人」になれる。ちなみに、「日本(国)人」はとうの昔から首相なんかを信用してはいない。

世界のエネルギーの基本がガスになる動きはますます制度化するだろう。自国におけるガス生産と精製をめぐる闘いは激化するとしても、また、ガスの輸出入をめぐる競争は激しくなるとしても、エネルギーをめぐる深刻な戦いは起きにくい。

「北朝鮮」の脅威が強調されるが、これは、軍備競争を維持しておくためのダミーとワイルドカードにすぎない。むしろ、そうした「脅威」を誰が煽っているである。

ビットコインに代表されるような「暗号通貨」(cryptocurrency) がモデルとなる取引やコミュニケーションは、いよいよ日常の制度レベルにまであらわになってくるだろう。ビットコインに投資するかしないか、使うか使わないか以前に、このシステムが潜在的に内包するものの意味と射程を思考する必要がある。

「女性の時代」は2017年までで、2018年は「AIロボットの時代」だという説を読んだ。別に「女性」が弱くなってロボットが社会進出するというわけではない。社会を見る目が、「女性」優位ないしは顧慮したものから、AIシステムをモデルとしたポストヒューマン的なロジックにシフトするのではないかということだ。

すでにヒューマンは(スマホに支配された)ポストヒューマンになりつつあるから、別に「女性」と比較しなくてもいいだろう。その意味では、「女性」は最後のヒューマンになるということかもしれない。

トランプの登場とともに、アメリカでは、テロやマスキリングの脅威が強調される。それが劇的な形で起こるかどうかは別として、「普通」の個々人が(一見)簡単に大量殺戮をする技術と動機のレベルが高まっていることは事実である。それは、必ずしもトランプ政権のせいとも言えない。

安楽死や自殺への意志は、「自然死」への願望よりも強まりつつある。人生を「事業」(プラニングにもとづく仕事)と考えるひとにとっては、「決算」をしないではいられないので、人生の決着は自ら行うべきだという考えに向かう。わたしは、客死か野垂れ死にが理想だけど。

映画を映画館で観ること、したがって試写室というものも、急速に特殊化するだろう。映画はなくならないとしても、ネット経由で観るのが普通になる。ついでに言っておくと、ソーシャルメディアのなかでも、Facebookのようなナルシスティックな世界に閉ざされがちの田舎メディアは、急速に飽きられるだろう。

「シネマノート」、「雑日記」、「ツイッチャン」と破綻万象のわがサイトも、2018年にはなにか新たな形を採用したいが、はたして?

(2017/12/31)

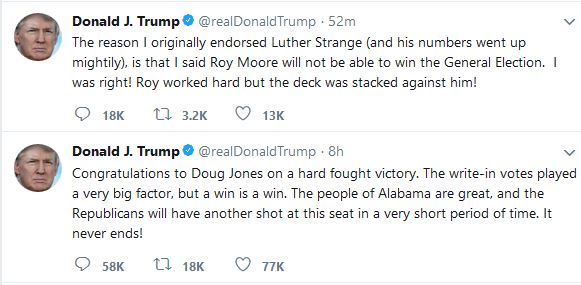

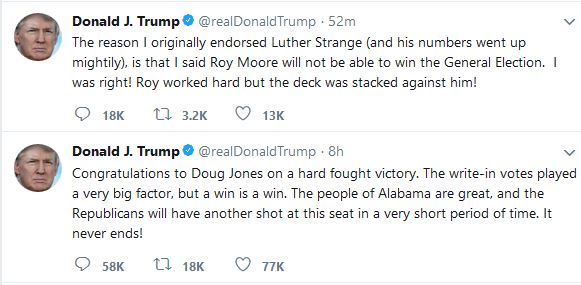

12月12日東部時間の午後8時に終わったアラバマ州での補欠選挙で、民主党の推すダグ・ジョーンズ (Doug Jones) が、対立候補のロイ・ムーア (Roy Moore) を押さえて当選した。

これは、大統領選挙でも強力な支持率を獲得したアラバマでのことだから、トランプにとっては大きな痛手であり、2018年の中間選挙での勝利をあやうくするだけでなく、あまり見込みがなさそうな気配だった弾劾裁判の実現をも可能にするかもしれない。

そもそも、対抗馬のロイ・ムーアは、共和党とトランプ政権の合意のもとで推された対抗馬ではなく、依然としてトランプの黒幕であり続けているスティーヴ・バノンの強力なバックアップで動いてきた候補である。

ということは、スティーヴ・バノンの「神通力」がもはや効かなかないということが証明されたということである。

すでに共和党主流派のボスで院内総務のミッチ・マコーネル (Mitch McConnell) なんかは、そのしたたかな経験から、最近のセクハラ問題以前からスキャンダルまみれで極右のロイ・ムーアには反対だった。つまり、今回の敗北は、共和党にとってもトランプ=バノン体制が全くマイナスな存在であることを証明したことになる。

先週末から11日にかけてトランプのお得意のTwitter攻めが止まっているとのことだが、これは、アラバマでの劣勢を予知したトランプがバノンに詰め腹を切らせたか、あるいは、バノン自身が、「大将、もうヤバいですよ」と黒幕を「辞任」したことを意味するのかもしれない。トランプのTwitter戦略本部を統括するのはバノンであり、彼なしには、トランプのTwitter書きまくりは不可能なのだ。

わたしは、トランプに恨みがあるわけでも、民主党に肩入れしているわけでも全くないが、依然、アメリカ政治は映画を見るより面白く、ウォッチングを続けている。

【追記】2017/12/ 9pmの時点で、realDonaldTrumpサイトは復活している。が、トーンが大分ちがっている。「負けるのはわかっていた」なんていうのは、「トランプ調」ではあるが。

【追記】2017/12/ 9pmの時点で、realDonaldTrumpサイトは復活している。が、トーンが大分ちがっている。「負けるのはわかっていた」なんていうのは、「トランプ調」ではあるが。

(20017/12/13)

"an American author, storyteller, humorist, voice actor, and radio personality"という肩書をもつギャリソン・キーラーが、トランプの元側近のポール・マナフォートが起訴されたことに触発(?)され、彼一流のひねったエッセー"Donald Trump is done" を寄稿している。いま出先なので、翻訳せずに原文の冒頭部分をを引用しておく。→全文

When his old campaign manager was indicted Monday, Mr. Trump called me on the phone, crying like a baby, and begged me to endorse him. I said, "You're already president, Mr. President. You were elected." He said, "I'd still like your endorsement." I have a recording of the phone call. It's so sad. Donald Trump is done. He couldn't get elected dogcatcher in New York, his hometown. I was very very nice about it. Very nice. But New Yorkers love dogs and he does not. There are 14 recorded instances of him kicking small dogs, and I have documentary proof of all but two of them.

(2017/10/31)

あと数時間すると選挙がはじまる。しかし、今回の選挙ほどつまらない選挙はないのではないか?

民主主義の手続きの名のもとに投票場に有権者を引出し、なんの意味もないことをさせるという意味で、国民に浪費を強いるだけでなく、国民の権利を愚弄する。

その意味では、与党の勝ちである。「なんの意味の総選挙か」という疑問があがったが、政治を論じる場合には、最初から、民進党を崩壊させ、希望の党をジョークにしてしまうことが計算に入っていたと考えるべきだろう。その「ため」の選挙であったことがもうじきわかる。

あれだけのスキャンダルにまみれながら、なぜ安倍政権は倒れないのか? それは、ロシアのプーチンが、その反対者たちの不審な死があばかれながらも倒れないのとも、また、トランプがあれだけの不人気にもかかわらず失墜しないのと同じ理由による。

すなわち、エネルギー問題での大きな危機が当面ないからである。あるいは、たくみに回避しているからである。

そして、それは、スペインで右翼の露骨な行進が街に出現し、オーストリアで右翼政権が成立しても、当面、ナチズムの到来のような深刻な事態が起きない理由のひとつでもある。

といって、わたしは、ノーテンキな楽天主義を唱えているわけではない。エネルギーに対する、いまとは異なる民主的で創造的な代案が出せる党なり組織なり個人なりが出現するまでは、体制の動向に根底的な変化は起きえず、エネルギーの、それこそノーテンキな楽天主義のうえに安住して、歴史の事実を無視し、人道に反する主張を厚顔無恥に唱えるような事態が亢進するということを言いたいのだ。

そして、ここで言うエネルギー問題とは、単に、資源が豊かであるとか、尽きるとかいうような客観的な数字の問題ではなく、文字通りの政治問題であるから、その危機は、エネルギーの物的条件とは無関係にいつでも起こり得る。

日本の場合、世界のエネルギーが石油からガスに移行しはじめた段階で福島第1原発の事故を経験した。事実上、それがきっかけとなって、電力会社は海外からガスを購入する手はずをととのえ、石油からガスへのシフトの動きを加速させることになった。

石油からガスが世界を支配する動向は、当分変わりようがない。しかし、それでは、いま、ガスに関して、石油の全盛期には気づかれず、やがてあらわになる諸問題(エコロジーから集中管理や社会・組織形態にいたる)に匹敵する問題が予見的に問題にされているかといえが、皆無である。

ガスエネルギーがもたらす社会形態・人間関係、ライフスタイル、文化を批判的に問題にすることは全くなされていない。エネルギーは単なる動力源としてみなされ、石油時代と同じ社会制度と文化が続いている。これは、いずれ深刻な危機をまねくだろう。それが、今後の「エネルギー危機」である。

うん、なんか偉そうな書き方になっちまったな。まあいいか。

(2017/10/22)

かつてH・M・エンツェンスベルガーは、冷戦以後の戦争が、外部からの攻撃と反撃ではなく、「内因性の過程」としての「内戦」になることを指摘した。その流れは確実に進んでいる。そして、トランプやバノンのように、いたずらに「戦い」や「闘い」を煽ることが、そうした動向に油を注ぐ。

10月1日、ラスヴェガスで起こった事件は、まさに、この動向がいよいよ病膏肓に入りはじめたことをあらわにする。内戦が、国内や地域「内」においてだけでなく、個々人の意識と身体の「内」でも起こり、それが、集団のみならず国家や世界をも危機に追い込み、とどのつまりは、個人の末世的な行為が〝世界心中〟に陥るという事態である。

911は、G・W・ブッシュを追いつめ、世界を危機に追い込んだが、この1001は、ドナルド・トランプにより困難な条件をつきつけ、そのツケを世界にまわす結果になるだろう。

実行者がホテル内で行なったことについては、ZeroHedgeに詳しい記述と写真があるので、参照されたい。

Vegas Shooter Filmed Himself During Slaughter, May Have Left A Note; Suicide Photo Emerges

【画面クリック→拡大】

(2017/10/04)

トランプ情報がご無沙汰状態にあるが、いくつかの理由がある。①に、トランプの「弾劾」は当面ないだろうという確信、②に、アメリカに住み、市民権(国籍)を持っているひとたちが、反トランプを自認しているひとですら、厳しい現実を直視したがらないということを遅ればせながら知ったこと、③に、今後起こるであろうことはおおむねどこかに書いてしまっているという高慢な自負、④に、そろそろ気分を変えたいというイデオシンクラティックな思い、などからである。飽きっぽいわたしとしては、けっこう長く続けたので、これ以上やるとわたしらしくないだろう。

①に関しては、ロバート・ムラー特別検査官(「ミュラー」と表記されることが多いが、発音は「ムラー」である)とそのスタッフたちが膨大な資料を検討し、トランプを着々と追いつめていると言われているが、それは、あくまでもビジネスマンとしてのトランプのロシアコネクションの問題であって、それが即選挙の不正にはつながりがたい。マナフォート(→2016/11/01) の逮捕はありえるとしても、大統領としてのトランプの逮捕にまでは及ばない。また、外国の政府が他国の選挙に介入した例は枚挙にいとまなく、ロシアの介入が明らかになっても、それをもって犯罪とみなすことはむずかしい。

トランプの表層的な批判は続くであろうし、ナイトショウやケーブルチャンネルに恰好のネタを提供し続けるであろうが、それでアメリカが変わるわけではない。トランプは、資源問題でヘマをやならければ、2020年まで任期をまっとうするだろう。むろん、その間に醸成されるさまざまな変革要因には興味深いものがあるだろうが、それは、ジャーナリスティックな観察では見えては来ない。

②は、わたしの未熟さからくる無神経さのために自分で気づかなかったにすぎないが、これまで政治の話をあけすけに話していた知り合いや友人にトランプ批判をすると、それまで明らかにトランプを糞みそに言っていたようなひとが、話を続けたがらなくなるという事実に気づいたのだ。それは、日本の場合だと、理論的には天皇制に大反対でも、土壇場になると、天皇を糞みそには言えなくなるひとが多いのと似ているかもしれない。もちろん、天皇制と天皇個人とはちがうから、天皇の人格を誹謗するようなことは人間の風上に置けないことかもしれない。しかし、天皇制のもとでは、天皇個人というものは存在しないし、われわれは、通常、天皇個人など知ってはいないのだから、天皇をどう批判しても、その生身の個人とは関係がない、とわたしは思うが、それは、観念的な解釈にすぎないようだ。

具体的な例をあげると、わたしは、以下の文章がいたく面白いと思って、何人かの友人にコピーを送った。が、その反応が、決して大笑いではなかったのである。ちなみに、この文章は、「Yahoo!知恵袋」をもうちょっとアクチュアルにしたような「Quora」にスティーヴン・カーン (Stephen Kahn) が投稿した文章である。質問は、「トランプが大統領在職中に殺される恐れってあると思う?」というものだった。

There is no reason to fear Trump will be killed during his presidency.

Donald Trump was assassinated before the election. He was replaced before being elected by a Manchurian-Disneyland wind-up doll.

Come on. Think! How difficult would it be to create a fake, hollow simulacrum with so little brain, such an inability to think, talk, and pretend to be something above a kindergarten level child level.

My advice! Watch Pence’s hands very carefully while Trump speaks. The strings he is pulling are ultra-fine fishing line. Also watch his lips very carefully. Pence is able to subvocalize very adroitly but you can with care see him utter the words seconds before you hear them come out of Trunk’s mouth.

Unfortunately, this is like a series of Russian dolls. Off screen and off camera, Vladimir the Impaler Putin is yanking Pence’s chains.

WHERE DOES THIS ALL END?

わたしは、まず、その問い自身を否定し、「ドナルド・トランプは、選挙まえに暗殺されている」と言ったのが見事だと思った。え!?と思わせたのち、「彼は、大統領に選出されるまえに、洗脳された・ディズニーランド風のネジ巻き人形 (Manchurian-Disneyland wind-up doll) にすり替えらえたのだ」とシュールな展開をする。

Manchurianというのは、「満州の」という意味ではなくて、ジョン・フランケンハイマー監督の映画『影なき狙撃者』(Manchurian Candidate/1962) の"Manchurian" を指す。朝鮮戦争に従軍して捕えられた兵士が、当時の「中共」軍の洗脳を受け、米国に帰還し、暗示の通りに大統領暗殺を企てる。その狙撃者を演じるのがローレンス・ハーヴェイで、この作品を見ると、若死にしたのが惜しまれる。

Manchurianというのは、「満州の」という意味ではなくて、ジョン・フランケンハイマー監督の映画『影なき狙撃者』(Manchurian Candidate/1962) の"Manchurian" を指す。朝鮮戦争に従軍して捕えられた兵士が、当時の「中共」軍の洗脳を受け、米国に帰還し、暗示の通りに大統領暗殺を企てる。その狙撃者を演じるのがローレンス・ハーヴェイで、この作品を見ると、若死にしたのが惜しまれる。

副大統領のペンスが、プーチンの洗脳下にあり、彼がトランプ「人形」をあやつっているというのも面白い。あやつってはいないにしても、ペンスがトランプの尻拭いをしていることはあきらかだ。が、こう書くスティーヴンがそんなことを本気で思っているわけではないのは、言うまでもない。

だから、次のパラグラフでは、「じょうだんじゃないよ。ねえ、オツムが小さくて、幼稚園レベルの子どものレベルのことも考えられない、言えない、フリすら出来ないようなオツムの小さいインチキでからっぽのまがいものを創造することなんて難しいよね」と、自分の冗談とトランプ自身を笑殺する。

しかし、この文章を傑作だと思うのは、わたしのような単なる部外者だけらしい。本当に切羽つまっているときに、身内の悪口を言われるのはつらいものなのかもしれない。ということは、いまのアメリカは、それほど切羽つまっているということなのか?

③に関しては、「雑日記」を内部検索してもらえばわかるが、今後ムラー特別検査官が暴き出しつつあるロシア問題の人物名はおおむね言及済である。また、トランプ陣営から最終的に排除されたかに見えるスティーヴン・バノンの屈折した機能に関しても、彼に関する言及のなかで示唆した以上のことはない。とはいえ、「辞任」後最初の、チャーリー・ローズによるテレビインタヴューは、トランプ政権に対するバノンの批判、バノン自身の保全戦略、今後のアメリカの「反動」動向などが読み取れて、面白い。→参考

④に関しては、すでにツイッターの安っぽいパロディヴァージョン「twicchan2.0」(日本語名「ツイッチャン」)を立ち上げ、勢いづいて書いていることがその一端である。予想以上に反応がよかったので、悪乗りし、独自のドメインを作ってしまった。http://twittchan.utopos.jpである。

ただ、「つぶやくだけ」と自分で言いながら、早くも、何か「補注」にあたるようなページをもうけなければならないかななどと思っているのは、ほんの腰かけのつもりだったにもかかわらず身に染まってしまった「教師根性」からだろうか?

「九鬼周造の母(松本清張)」という項に関して、「九鬼周造はマザコンだったのでしょうか?」という質問をもらった。ある意味ではそうかもしれないし、この項に書かれていることからそういうことを想像しても、勝手な「つぶやき」なのだから、自由ではある。しかし、わたしが問題にしたのは、もうちょっと複雑な事実であった。

松本清張が指摘した切り抜きは、岡倉覚三(天心)が実父ではないかという疑いを九鬼周造自身が抱き、そのリサーチをし続けていたことに関わっている。最終的に父親・九鬼隆一から離縁され、巣鴨の精神病院に隔離された母・波津子への思慕は深かったとしても、自分のルーツに関わる関心の展開仕方が彼の学究スタイルと同じで面白いと思うのだ。

清張は否定しているが、岡倉覚三が周造の実父であった可能性はまだ消えてはいない。問題の切り抜きは、父隆一が特命全権公使として訪米したときに同行した若き母親のアメリカでの社交ぶりを報じた米紙・誌の記事で、可能性としては、この時期に母が覚三と関係を持ち、彼の子を身ごもったという推理も可能である。

隆一は、妊娠した波津子を帰国させるため、友人でもあった天心に彼女を託した。そして帰国後生まれたのが周造である。その後、天心は、波津子との「不倫」スキャンダルがもとで東京美術学校校長を辞任した。

こういうことをぐたぐた書いても、知っているひとには退屈だから、数行のつぶやきだけにとどめたわけだが、メディアというものは、勝手な「共振」だと言いながら、依然として「伝達」の機能から抜け切れていないのが、わたしの矛盾である。

(2017/09/26)

前回の論評を書きながら予想した通り、翌日の日本の各メディアは、そろって、バノンが「孤立」のすえに首を切られたかのような報道をした。しかも、そろいもそろって、ネット上の英字メディアの要約である。特派員を派遣しながら、もったいない。

どうせ既存メディアから要約するのなら、もうちょっと独自の視点を出せないものか? 右を見、左を見て平均値を出すおなじみのやり方は、そろそろごわさんにすべきである。

それは、トランプの現「側近」たちの思惑をそのまま報道したにすぎないことになる。

彼や彼女らの思惑としては、これまでのトランプ政権のぶざまなやり口の要因をすべてバノンにかぶせることによって、危機的事態を幾分でも回避しようというわけである。それは、バノン自身も了解済であり、ある意味で「自己犠牲」的なサービスを選んだ。

しかしながら、バノン自身は、それで身を退き、「謹慎」するつもりは毛頭ない。実際に、バノンは、「外に出て、トランプのために闘う」と表明している。が、このことは、離れてトランプを支援するということではない。彼は、この間のトランプには愛想が尽きた。トランプに賭けた彼の期待がやぶれ、独自にやっていこうという決意が彼をトランプのもとを離れさせたのだ。

ある意味、彼が期待した「トランプ」はまだ生きているが、それはあくまでも概念レベルのことであって、事実のレベルではすでに「終わっている」。とすれば、今後の彼の活動は、そういう過去形の「トランプ」の「ため」の闘いではあるかもしれないが、次第に、トランプ(マックマスター、マティス、ケリー、クシュナーらに囲まれた)から離れていくだろう。

しかし、まえまえからバノンのファンで、その縁からトランプを当選に押し上げたルネッサンス・テクノロジーのロバート/レベッカ・マーサ父子は、今後もバノンを支持しつづけ、彼の「経済ナショナリズム」を支援するとしても、他の財閥の支援を得られるとはかぎらない。

しかし、まえまえからバノンのファンで、その縁からトランプを当選に押し上げたルネッサンス・テクノロジーのロバート/レベッカ・マーサ父子は、今後もバノンを支持しつづけ、彼の「経済ナショナリズム」を支援するとしても、他の財閥の支援を得られるとはかぎらない。

ちなみに、ロバート・マーサーは、マシンガン・コレクターで、アーノルド・シャワルツェネガーが『ターミネータ』で使った銃も所蔵しているという(→参考)。

ちなみに、ロバート・マーサーは、マシンガン・コレクターで、アーノルド・シャワルツェネガーが『ターミネータ』で使った銃も所蔵しているという(→参考)。

おそらく、バノンは、今後、イデオロギー的「極右」とも、議会制体制派とも異なるネットワークを組織し、民主党のみならず、共和党をもふくむ「体制」そのものをぶちこわす方向を展開しようとするだろう。

それは、ある意味で、本来は、これまでに「左翼」がやるべきであったことに「似ている」かもしれない。ということは、バーニー・サンダースやエリザベス・ウォーレンのような古典的な「身体左翼」の路線に頼り切っている「左翼」は、足をすくわれるだろうということでもある。

このまま行くと、「極右」でも「反グローバリズム」でも、むろん「ポピュリズム」や「ナチズム」でもない、それでいて億万長者やエリートだけが優遇される状況が濃霧のように世界を覆うだろう。

「左翼」よ、第4の道をさぐれ。

参考:バノン・インタヴュー→(1) (2)

(2017/08/20)

現地時間8月18日午後の記者会見で、ホワイトハウス報道官のサラ・ハッカビー・サンダースは、スティーヴ・バノンにとって「今日が最後の日になる」と発表した。

サンダースの言い方では、そのことを 「主任スタッフのジョン・ケリーとスティーヴ・バノンとがたがいに合意した」という表現になっており、これが、解任なのか辞任なのかは明らかではない。→参考

が、いずれにせよ、ドナルド・トランプの黒幕というよりも、「人形使い」として機能してきたバノンがトランプ政権から離れ、トランプへの影響力を失ったことを意味する。

問題は、ここで繰り返し書いてきた(→参考)ように、アメリカ第45代大統領としてのドナルド・トランプはスティーヴ・バノンなしには存在しえなかったし、ある時期から表に出なくなってからも、一貫してトランプの公式発言や姿勢を支配してきた点だ。

メインストリームメディアは、マックマスターがバノンを嫌ったとか、娘婿のジャレッド・クシュナーとそりが悪いといった「講談」調のストーリーを流してきたが、トランプとバノンの関係は、そんな生やさしいものではなかった。

トランプは、大分ボケてきたが、それでも、バノンの路線からみずからはずれようとはしなかった。シャルロッツヴィルでの「人種差別」発言でも、じゃあ、どうすれば人種差別を解決できるのですかという記者の質問に対して、もぐもぐ調ではあったが、「それは・・・収入を増やすことによって・・・」というような答えをして、記者たちの失笑を買っていた。

これは、まさに、スティーヴ・バノンの「経済ナショナリズム」のイデオロギーにもとづく発言である。この場におよんでも、トランプは「バノン教」を脱してはいないのだなということをあらためて感じさせる瞬間だった。

トランプはバノンのマリオネットなので、バノンと手を切って、(出来がわるいが)多少は「まとも」な大統領になるなどということはできない。つまり、バノンが去れば、トランプの寿命はそう長くはない。ひょっとすると、次は、トランプの大統領辞任ということもありえる。

おそらく、バノンが去れば、トランプの「ツイッター」部隊も縮小と消滅に向かうだろう。この方面を指揮してきたのがバノンだったからである。

ロシア問題では、ムラーの調査が進展し、いずれは、チェックメイトに追い込まれることは目に見えている。そして、最近の「人種差別」を越えてネオナチ支持とも受け取られる発言は、レジティマシーの限界域に達した。トランプではアメリカ国家がたちゆかなくなるという危機感が高まっている。

ある意味で、トランプがバノンを切ったのだとすれば、ネオナチ支持の烙印を押されたのを、さらには、トランプからただようあらゆる差別主義と反動主義をすべてバノンになすりつけて、危機を乗り切ろうとするのかもしれないが、ことはそう簡単ではない。

政治的危機が深まると、それに乗じたとんでもない発想が生まれ、行使される。G・W・ブッシュが、911→イラク戦争に突入したように、いまのトランプ政権の状態は、「危機にこそ救いがある」とするファシスト連中には絶好のチャンスを提供する。

スティーヴ・バノンがとどまれば、よいとは全く思わない。そもそも、トランプ=バノンで成り立つ大統領そのものがまちがいだったのだから、それが、いま解体したことは喜ぶべきことである。しかし、一旦始動してしまった権力機械は、切り替えボタンを押すようには簡単には動きを切替えられないということだ。

いよいよ、舞台は大詰めにさしかっている。

(2017/08/19)

「つぶやき」だけのつぶやきページ「twittchan」(ツイッチャン)2.0を始めた。reply も follow もない、純粋「つぶやき」のページ。気分しだいでは、こちらが「雑日記」を休眠に追い込むかもしれない。→twittchan2.0

(2017/08/15)

このごろ紙メディアの本や雑誌をよく読む。インスパイアーされることが多いので、そのとき思いついたことを書いてみたいと思った。

それは、伝えるためではない。送信するためだ。送信(書くこともそのひとつ)しなければ、アクセスしたことにならない。(

←武林無想庵、世界を家として、一人社、1924年)

黙読しているときも、紙面から伝わるメッセージを受動的に受け取っているわけではない。こちらから、紙面に向けて送信し、その反射を受け取るというより、反響(レぞナンス)を生み出しているのだ。

だから、読んでから書くのは、またあらたな送信であって、黙読したときの思いを再現前させているわけではない。

ここまで書いてきて、気が変わった。そういうコラムを「雑読記」として始めようと思ったが、そんなことなら以前に試みた「

Twittchan」を使った

ほうがいいだろうと思うのだ。

Twitterではなくて

Twichanで

ある。これは、はやりはじめたTwitterに違和感をおぼえてつくったパロディサイトであるが、その違和感は、Twitterがいずれメインストリーム

のメディアになるであろうという予感であった。

事実、ドナルド・トランプは、Twitterをメインのメディアとして活用し、政権を動かしている。その動かし方に大分きしみが出てきたとはいえ、メディ

ア史的には、フランクリン・ローズベルトが、1933年から1944年にやった「炉辺談話」(fireside

chat)のラジオ放送にひってきする「画期的な試み」という評価をえそうである。

いまTwitterをいちばんうまく使っているのは、「ガキたち」ではないだろうか? 1、2行の彼や彼女らのツウィートは、返答を求めない。twitterhは、そもそも「つぶやくこと」だから、反応など気にせずひとり勝手につぶやけばいい。だが、現実には、「おとなたち」は、そこで論争をしたり、対話をしたりしている。それなら、Twitterではなくて、ふるい「掲示板」でいい。

(2017/08/12)

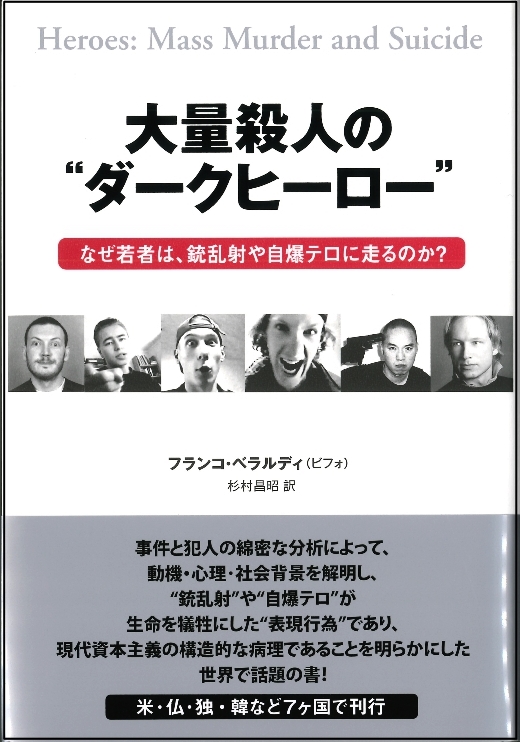

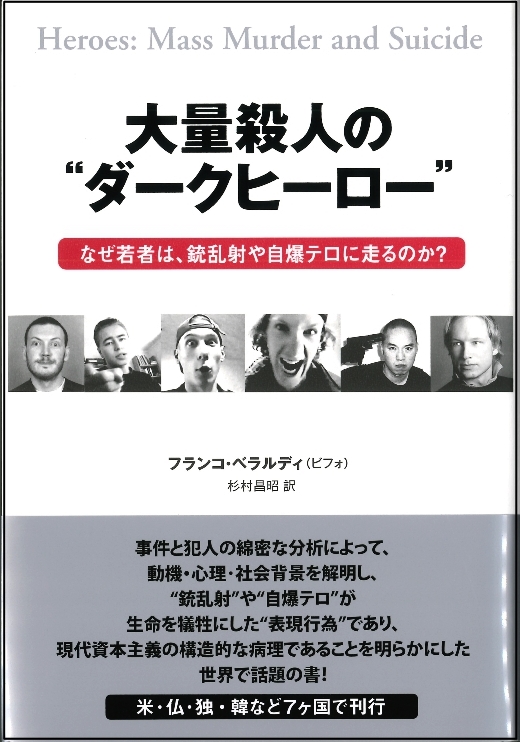

フランコ・ベラルディの『大量殺人の〝ダークヒーロー〟』(作品社)を読んだ。

杉村昌昭さんの最新の訳業だが、杉村さんの仕事にはいつも感心させられる。猛烈な勢いで翻訳書を出すのだが、そのどれをとってみても、ちゃんと日本の現状況に棘(とげ)を突き付けてており、この国のいまを考えさせる。

先ごろも、ミシェル・テヴォーの有名な『アール・ブリュット 野生芸術の真髄』(人文書院)を出したばかりだ。これは、(私見としては、副題がないほうがいいと思うが)原著が1975年のものであるにもかかわらず、いま読むと、70年代から依然無風状態にある日本のアート批評に対する牽制になりうる書である。

先ごろも、ミシェル・テヴォーの有名な『アール・ブリュット 野生芸術の真髄』(人文書院)を出したばかりだ。これは、(私見としては、副題がないほうがいいと思うが)原著が1975年のものであるにもかかわらず、いま読むと、70年代から依然無風状態にある日本のアート批評に対する牽制になりうる書である。

『大量殺人の〝ダークヒーロー〟』は、まさに、「共謀罪」が成立したいまの日本で、とりわけ為政者たちが(!)読むべき本である。

大急ぎで断っておかなければならないが、わたしは、「共謀罪」が戦前の「治安維持法」にひってきするような危険な法律だとは思わない。危険なのは、むしろ、この法「改正」をそういう風に理解して、その根にある問題を見過ごすことである。

法務省が発表した「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」の「新旧対照条文」を読めばわかるが、この新条文は、非常に付け焼刃的なやっつけ条文である。海外の「慣例」に大急ぎで無理やりあわせようというとんでもない穴だらけの条文である。

それだけ冤罪などに「応用」できる度合いが強いのだということも言えなくもないが、被為政者が逆手に取れる要素があちこちにある。

施行の必死さを感じさせるのは、現在進行形としての「テロ」対策というよりも、「組織的な金融犯罪」への対策であるが、にもかかわらず、先端の「犯罪組織」にとっては痛くも痒くもないだろう。彼や彼女らは「共謀」などしないからである。

そもそも、安倍内閣をゆさぶっている「犯罪」は「共謀」よりも「忖度」で動いている。もし本当に現代の「組織犯罪」を取り締まるつもりならば、「忖度罪」をもうけなければならない。が、それは、遂行者にとっても反対者にとっても自滅に通じる。つまり、ここには、法的規制というものそのものの限界が示されている。

その意味では、この法「改正」で「テロリズム」は、規制自体の限界をカモフラージュする目くらましになっている。現在進行形としての「テロ」がこんなことで緩和されるとは法の改正者も思ってはいない。

ベラルディが『大量殺人の〝ダークヒーロ〟』のなかで取り上げている「ヒーローたち」(原題には「ダーク」はついていない)は、いまの為政者ならことごとく「テロリスト」と呼ぶであろうが、話はそう簡単ではない。だから、ベラルディはこの本を書いた。

はっきりしているのは、いまの時代は、「共謀」など不可能な方向に向かっているということだ。

「共謀」という語には、「連帯」や「共闘」や「協力」、為政者好みの言い方では「絆」や「助けあい」という意味も含まれている。「共謀」を排除すれば、そういう要素も消去することになる。

その点では、今回の法「改正」論議の過程では、「共謀罪」に反対するひとたちよりも、この言葉を使わないようにつとめた安倍政権とその支持者たちのほうが先を読んでいた。「共謀」を排除すれば、効率的生産と管理のシステムそれ自体がたちいたらなくなることを承知していたからである。

いま進んでいる管理と生産様式は、ひとびとを極限まで孤立させ、さらには、一個の人格の内部の複数の自我、さらには、もっとミクロな分子単位をもばらばらにしながら、適度に「共謀」させる(その一つのモデルが「シェアリング」)という前提と願望で進んでいる。

そうした状況は、ある種の「発作主義」(paroxysm)、「その日ぐらし」ならぬ「その時ぐらし」、ふるい言葉を焼直せば「刹那主義」といったものを能動化させるならば、面白い展開をする。

しかし、現状は、ベラルディも言うように、依然として「アイデンティティ信仰」は変わらぬままなので、孤立した個、孤立させられた分子は、「アイデンティティ」に対する反乱を起こさざるをえない。個的には他殺、自己的には自殺という反乱だ。その周囲には、社会と自己内をおおう「鬱」がたれこんでいる。

ベラルディは、とりあげた人物たちの、大量殺戮的欲動と自殺のそれとが同じ根に根ざしていることを指摘している。いずれも、強制される「アイデンティティ」への反乱であり、反抗である。

われわれは、日々、さまざまなIDにつきまとわれている。それは、単なる文字記号や身体的な特異性(指紋や虹彩など)の「合致」の確認という形式をとるが、こうした「アイデンティティ」の強制とパラノイアは、人種差別や暴力の根源を左右している。

今日の「ヒーロー」とは、そうした「アイデンティティ」への造反をいっとき示すことが出来た者のことである。が、この造反は、「アイデンティティ」の根そのものを変革するのではなく、造反する主体の自己破壊に向かうしかない。なぜなら、差異性にではなく、同一性にもとづく世界は依然として増殖し続けているからである。

(2017/07/21)

わたしは、詩作に関心がない。政治に対して詩が書かれ、唄が歌われるとき、政治は窒息しているのだと思う。

いまがそういう時代だとは思わない。わたしの突如高まった興味は、もっぱら、ありあわせの道具でA I 詩を作ってみることにすぎない。

ひとつは、Name Poem Generator に "Trump Russian scandal"と入れ、Google Translator で翻訳してみた。題して「トランプ・ロシア・スキャンダル」。

もうひとつは、後者に「安倍の末路」と入れ、"Abe's way back"と出た英題を前者に投げ込んだ。

下段に自動生成された英文を参考までに置いておく。いずれも、ワンテイクで出た、一発勝負、無編集の結果である。

トランプ・ロシア・スキャンダル

司法上の相続人

ローストスキニートランプ

耐えられないほど滑らかでない君主

気分が悪い

プラスチック製でぎこちない

充実した豊かな

都市とハンサム

無謀かつ同調してスクランブル

速やかに唾液分泌する

無邪気に伸びた

激しく打ちのめされた

いたずらと跛行

安全に請願

ときどき粉砕されたガカモール

幸せな弓の下で楽しむ独裁者

誤って交渉した

口論されていないオレンジ

心配して進化した

幸せなホビットに向けて育てられたグアカモール

安倍の末路

平均的だがしわになる

激しく激しく襲ったレフレカーン

疑わしい天使を致命的に雇った

セレーナド・ホワイト・トランプ

最終的に

有用かつ継続的に謝罪

クールにヨークド・ヴァンプス

安価な放射線医師に再選された

平均と雷

巧妙に幻覚

楽しく編まれた

"Trump Russian Scandal"

Taunted heiresses judgementally

Roasted skinny tramp

Unarmed slippery princes unbearably

Merrily zagged

Plastic but clumsy

Ravishing yet rich

Urban and handsome

Scrambled recklessly and coaxingly

Salivated promptly

Innocently stretched

Absconded bitterly

Naughty and limping

Safely pleaded

Crushed guacamoles sometimes

Amused dictators beneath happy hacksaws

Negotiated accidentally

Denounced oranges verbally

Anxiously evolved

Lanced guacamoles unto happy hobbits

"Abe's Way Back"

Average but wrinkled

Bitterly gutted leprechauns

Employed questionable angels fatally

Serenaded white tramp

Whooped ultimately

Apologized usefully and continually

Yoked vamps coolly

Bested recluses onto inexpensive radiologists

Average and thundering

Cleverly hallucinated

Knitted cheerfully

(2017/07/05)

いま産業界ではなんでもA I のような雰囲気が加熱している。企画屋さんが、「A I 」という語を聴くと、急に態度が変わる。またかい、という印象がしないでもないが、しかし、社会・政治的なレベルでの今後の変化を考えるとき、A I のインパクトはすくなからざるものがあると言わざるをえない。

いまのテクノロジーは、身体世界を数理的に再現前できるヴァーチャルな世界とすりかえるところまで行こうという理念にもとづいているのだから、その最終的な帰結が未来の人間を安楽にするのかどうかはわからない。が、そもそも、テクノロジーは、人間の安楽さを満たすかどうかというようなロジックでは進んではいないのだから、そんなことを考えるのは意味がない。

トランプ=A I 説で思い出したのだが、いまネットにころがっているツールにもある種のA I 的機能が含有されていて、そういう素朴なA I を使ってでも、へたなパフォーマンスアーティストや文芸家がやることは自動的にこなしてくれる。

ここでA I まかせで「詩文」を作ってみよう。

たとえば、「DONALD TRUMP」という語を、オンラインで動く「Name Poem Generator」というツールに放り込んで見る。そうすると、D-O-N-A-L-D T-R-U-M-Pという文字を冠した以下のような英文が出来る。

Deliberately rotated slaves

Obscene and unwieldy

Nibbled dearly

Arrogantly and rudely jested

Lusty and uptight

Directed adventurous kittens quizzically

Talented and gregarious

Rapidly limped

Urbane but mushy

Mused searchingly

Patronized poor fairies carelessly

これをさらに、Google Translatorに投げ込む。こちらもある種のA I だ。すると以下のような日本語が創出される。

故意に回転した奴隷

猥褻で扱いにくい

敬具

傲慢で無礼な

頑丈な、不安定な

冒険的な猫たち

才能豊かで異色の

急速に跛行

アーバンだがムッシュな

探索的に熟考された

不本意に貧しい妖精を愛用した

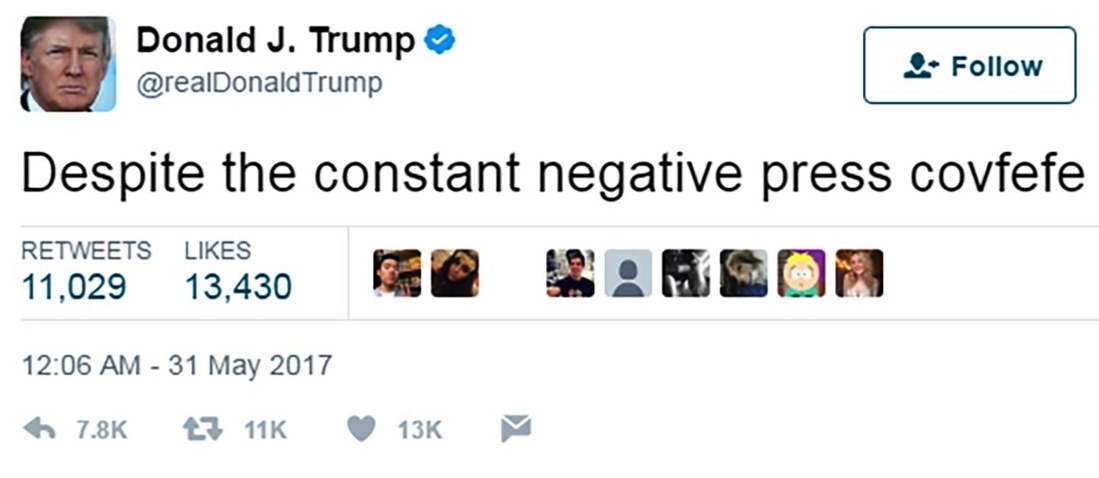

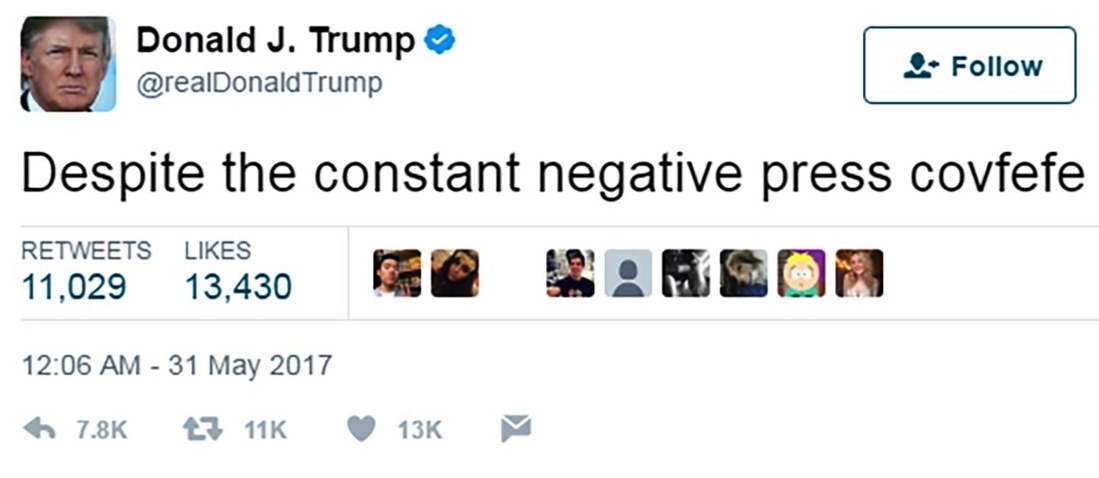

では、トランプがタイプミスをして意味不明な言葉を打ち込んだというのでメディアを騒がせた「covfefe」ではどうだろう?

Chanted speedily yet optimistically

Overconfidently yet blindly resigned

Volunteered inwardly

Faulty and damp

Expensive and inquisitive

Fainted greedily yet boldly

Eclipsed xylophones hastily

迅速かつ楽観的に唱えられた

自信を持って盲目的に辞任

ボランティアの内なる

不具合と湿気

高価で好奇心

貪欲で大胆に気絶した

急いでキラキラした食べ物

では、トランプが7月2日に書いた「MODERN DAY PRESIDENTIAL」という語ではどうだろうか?

Mused unethically

Ovulated elegantly

Diligently jumped pastas

Elegant yet dark

Raspy yet fuzzy

Naturally agonized

Doubtful but boiled

Apologized utterly

Yanked dogs woefully

Perfect yet musty

Raspy and plastic

Envied yawning recluses tensely

Scrambled suspiciously

Instantly empowered poodles

Demanded rabbits greedily

Empty yet umbilical

Negotiated mockingly

Tripped jocks with fuzzy ladies

Irritated yet bored

Accidentally hissed

Lovingly barfed

倫理に反する

優雅に排卵した

辛抱強くジャンプしたパスタ

エレガントで暗い

うんざりする

自然に苦しむ

疑わしいが茹でた

まったく謝罪した

悲鳴を上げる犬

完璧だけどね

ラスピーとプラスチック

激しい泳ぎは激しく

疑わしいスクランブル

即座に能力のあるプードル

貪欲に要求されるウサギ

空で臍の

騒々しい交渉

ファジーな女性がいるトリックジョック

まだ焦っている

事故で騒がれた

愛らしいバーフィー

Name Poem Generatorというのは、星の数ほどある「詩文ジェネライター」のひとつであるが、「でたらめ」度が高いことを歓迎する「ダダ詩ジェネレイター」ということになると、並の「ダダ詩人」は、いやE・E・カミングでも商売あがったりの「詩文」を作ってくれる。

先の「Donald TrumpBot」を見るまでもなく、散文のA I 創作はすでに可能だから、A I 小説が芥川賞を取るようなことも早晩起こるかもしれない。審査員はA I が書いたことをしらず、選考してしまうとか、まあ、すでに音楽ではA I 作曲が多数の傑作を生み出しているのだから、遅れているのは文学のほうである。

このサイトもそろそろA I にまかせたい。

(2017/07/04)

ドナルド・トランプは、7月2日、Twitterに、自分がソーシャル・メディアを使うやりかたは、(これまでの)大統領流ではなく、イマの時代の大統領方式なのだと書いた。

こういう書き込みをしたのは、彼が6月29日に、MSNBCの「モーニング・ジョー」のアンカー・コンビ、ジョー・スカラボローとミカ・ブレゼンジンスキーの悪口を書き、メインストリームメディア(彼の言う「ファイク・メディア」)から総攻撃を受けたからでもある。

トランプに厳しいこの番組に対して、彼はまえまえから嫌味を書いてきたが、今回は、「クレイジーなミカ」「サイコのジョー」とこきおろしたあと、次のツイートで、彼女が昨年末にトランプのマール・ア・ラーゴに来たとき、「美容整形で血だらけだった」(she was bleeding badly from a face-lif) という個人的に立ち入った書き込みをしたのだった。

トランプのTwitterの書き込みに関しては、まるで「7歳児のような」文章とか、「はしたない」、事実に反する嘘とばかりといった批判が絶えない。実際に、ミカの顔に関しては、さっそく当時の写真を出して反論を書く書き込み(→参考)があり、それを見るかぎりでは特に「異常」は見られない。

しかし、メインストリームメディアが、すぐに問題にするトランプのTwitterの書き込み―@realDonaldTrump―の稚拙さや低劣さはともかくとして、これがドナルド・トランプという具体的な人物によって書かれているのかどうかに関しては、あまり徹底した調査や報道がなされてはいない。

大統領選挙のころには、まだ多少はそうした論評があった。Twitterの投稿のうち、アンドロイドマシーンによるものは彼のスタッフが、iPhoneのはトランプ自身がやっているといった、ヘッダーの分析やネットのプロによるデータ解析も散見された。が、いまでは、@realDonaldTrumpは、すくなくともメインストリームメディアでは、トランプの個人的人格と合体したものとして受け取られているかのようである。

これは、ある意味、「公然の秘密」というやつかもしれないが、ここにメスを入れないかぎり、トランプ現象を批判することはできないし、トランプの術中にはまってしまう。

いずれにしても、トランプ陣営には、SNS対策チームがあり、しかもその技術は並ではないと見たほうがいいだろう。

また、もし、@realDonaldTrumpがすべてトランプ個人によって書かれているのだとしたら、スマホで「個人」が国政を動かし、世界に波紋をなげかけ、世界を動揺させているのだから、逆に、ユニークなことだということにもなる。

トランプの書き込みがいかに拙い英語で書かれているとしても、@realDonaldTrumpの書き込みを全部自分でやることなど、時間的に無理である。そういえば、アレック・ボールドウィンがトランプに扮し、徹底的にトランプ政権をバカにしているSNL (Saturday Night Live)のような番組の時間とトランプのツウィート時間とを照合して、彼が自分を批判する番組をちゃんと見ているといったロジックを展開している学者がいたが、おめでたい。そんなことでトランプのTwitter戦略の舞台裏がわかるわけがない。

選挙運動中にトランプ陣営が、Facebookを大いに活用したことはよく知られている。Facebookのようなクローズドな「仲間」志向の強いメディアでは、「仲間」うちだけと称していくらでも「嘘」を流すことができるから、(というより、このメディア内では「嘘」も「本当」も意味がないから)トランプ流の「嘘」は公然と流布された。そして、ここでは「トランプ」という人格は、ヴァーチャルだったわけである。そしてそのヴァーチャルな人格がいまますます肥大し、大手を振って歩いている。メインストリームメディアはそれを容認し、ひとは半分了解済みでそれとつきあっている。

すでに、トランプのTwitterは、botつまりA I なのだという説もある。

@DeepDrumpfは、反面、トランプのツゥートの「幼稚さ」や「偏り」を批判するために作られた批判サイトである。一応、"I'm a Neural Network trained on Trump's transcripts. Priming text in [ ]s."と書かれており、こでツウィートすると、すぐに「Trump」が反応を返してくる。→参考

Twitterは、交換のメディアではないから、そういう仕組はもはや旧いと言わざるをえないが、トランプのTwitterの(表面上の)「幼稚さ」をコンピュータテクノロジー的に立証してはいる。が、「幼稚」に見えるものほど「高度」であるということもないではない。

その点では、@thetrumpbotは、トランプの@realdonaldtrumpへの書き込みに自動的に反応して「Donald TrumpBot」の名で書き込みを延々と続けるようにつくられているので、トランプのTwitterの仕掛けの一端を異化してはいる。→参考

しかし、トランプのTwitterのしたたかさは、おそらく、相当高度の検索システムとある種のA I と人力とをうまく配合して、懲りない書き込みを続けているところにある。あれかこれかの手段ではなく、あれもこれもの手段を駆使している。

自分について他人やメディアがどう論評しているかを逐一リサーチすることは、ある種のナルシシズムだが、メインストリームメディアが毎度これぞとばかり、トランプの書き込みを彼の「ナルシシズム」や「ボケ」という言葉で笑い者にするのは、トランプにとっては好都合である。

ちなみに、「モーニング・ジョー」のミカ・ブレゼンジンスキーは、しばしばボケや認知症という言葉でトランプを批判したが、そのトークのなかで、「そう単純ではないよ」と半畳を入れたのはジョー・スカラボローで、彼は、そういう「おとぼけ」の背後にスティーヴ・バノンがいるという指摘もしていた。参考→1 2

ロシア問題よりも、トランプのTwitterの「謎」を解明することのほうが必須ではないか?

(2017/0703)

前回簡単に紹介した、トランプを思わせる血塗りの「頭」を引っさげたキャシー・グリフィンのパフォーマンスは、言うまでもなく、「頭はいらない」と言っている。つまり、いよいよ独裁的な様相を呈しはじめたトランプ=王/皇帝は不要だというのである。

アナキズムの「アナキー」は、ギリシャ語で「頭なし」を意味する「アナキア」や「アナコス」に端を発する。「頭」とは、具体的には独裁的な「王」や「皇帝」であり、さらには、組織の支配者や指導者、秩序一般にまで拡大し、「無政府状態」をも意味するようになった。

1994年ごろ、日本ではまだインターネットが民間でようやく使えるようになったとき、わたしがつとめていた大学のLAN回線がインターネットのバックボーンにつながるようになるというので、早速サーバーを立ち上げることにした。まだ大学もウエブサイトを開設してはおらず、サーバーも自前で動かすしかなかった時代である。

サーバーにはサーバーネームが必要であるが、わたしは、その名を「anarchy」となづけた。ところが、電算室の主任が、難色を示した。anarchyという語の持つ「不穏」な響きを気にしたらしいのである。なかな見識のある主任だが、「頭はいらない」(ご意見無用)のわたしは、希望を押し通し、その名でわたしのウェブサーバーが立ち上がった。

「anarchy」という名にこだわったのは、アナキズム(最近流行りだけど)に心酔していたからではなくて、インターネットというものは、「頭」つまりは中央や上から管理する必要がない関係でできあがるものであり、an (=without) + anarchos (head)に由来するanarchyは最適なサーバー名だと思ったからである。

しかし、そのあと、この名前のために、海外のあやしい機関とおぼしきところから不可解なアクセスやDOS攻撃をひんぱんに受けたりした。トップページを書き換えられたこともある。名前がたたったのである。

話が横道にそれた。キャシー・グリフィンのパフォーマンスのことをふたたびとりあげたのは、トランプがいよいよ「王権」的なものをめざしていることが露呈してきて、キャシーのパフォーマンスを思い出したからである。

6月12日にホワイトハウスで開かれたトランプの閣僚が一同に介する最初の会議で、閣僚たちが、まるで言論統制を受けたかのように、トランプへの賛辞と感謝とおべんちゃらを言っているのを見ると、バノンがめざすトランプ「王朝」ないしはトランプ「天皇制」はいよいよ動き始めたのだなと思う。→参考

6月12日にホワイトハウスで開かれたトランプの閣僚が一同に介する最初の会議で、閣僚たちが、まるで言論統制を受けたかのように、トランプへの賛辞と感謝とおべんちゃらを言っているのを見ると、バノンがめざすトランプ「王朝」ないしはトランプ「天皇制」はいよいよ動き始めたのだなと思う。→参考

前回、シャルル・モラースへのバノンの関心を拡大解釈してみたが、それは、どうやらわたしの妄想ではなかったらしい。

この分では、一部で懸念されているように、トランプのロシア問題を捜査するために司法省が任命した特別検察官のロバート・モラー (Robert Mueller)を、トランプが大統領特権を強行して解任する可能性もある。→参考

弾劾決議はおろか、ロシア問題の解明もうやむやになりそうである。6月13日に開かれたロシア疑惑に関する公聴会でのジェフ・セッションズの証言を見れば、そのことがすぐわかるだろう。→参考

弾劾決議はおろか、ロシア問題の解明もうやむやになりそうである。6月13日に開かれたロシア疑惑に関する公聴会でのジェフ・セッションズの証言を見れば、そのことがすぐわかるだろう。→参考

(2017/06/14)

スティーヴ・バノンの「復活」が話題になっているが、報道の構図は単純すぎる。

報道によると、トランプ政権内でバノンと、トランプの娘婿にして大統領上級顧問のジャレッド・クシュナーとのあいだにヘゲモニー争いがあり、いっとき、バノンがクシュナーに「敗北」したが、クシュナーがロシア疑惑で上院諜報委員会 (The Senate Intelligence Committee) にマークされ、活動がしにくくなり、バノンにおはちがまわってきたというのである。

最近のパリ協定離脱は、まさにバノンの路線の「復活」にほかならないというのだが、はたしてそうか?

わかりやすい構図だが、権力の力学は、映画のドラマのようには動かない。バノンは、トランプにとって基本的な腐れ縁であって、彼を切ることはできない。機能や効率の関数でしか個人や人権や民主主義を考えない支配層がトランプ政権を面白がっている状態が変わらないかぎり、バノン=トランプ関係は有効なのである。

たしかにクシュナーは、あやしげな「グローバル・コネクション」を持っている。今回のトランプの、中東訪問やバチカン法王拝謁の段取りではクシュナーのコネクションが活かされている。

たしかにクシュナーは、あやしげな「グローバル・コネクション」を持っている。今回のトランプの、中東訪問やバチカン法王拝謁の段取りではクシュナーのコネクションが活かされている。

が、今回トランプが使ったのは、国家・軍事・宗教の特権的・縁故的・権威主義的なコネクションであって、グローバルなビジネスコネクションとは一線を画する。それは、決してバノンの路線には対立しないのである。また、すでにとうのむかしに、バノンがバチカンとのコネクションを持っていたことを忘れてはならない。→参考

が、今回トランプが使ったのは、国家・軍事・宗教の特権的・縁故的・権威主義的なコネクションであって、グローバルなビジネスコネクションとは一線を画する。それは、決してバノンの路線には対立しないのである。また、すでにとうのむかしに、バノンがバチカンとのコネクションを持っていたことを忘れてはならない。→参考

バノンは「ナショナリスト」を自称するが、王族や宗教や経済の突出した権威主義的ネットワークをつくるうえでは、「グローバリスト」であることをためらわない。

バノンが『TIME』の表紙(上部イラスト左)を飾り、トランプの黒幕として強面していたころ、彼が読んでいる本まで話題になった。彼が、書物のアイデアを実行に移そうとする傾向があることはたしかで、メキシコ国境に壁と立てるアイデアは、ジャン・ラスパイユの『聖人のキャンプ』(Jean Raspail: Le Camp des Saints)の影響があると言われた。

◆シャルル・モラース

バノンが、先日フランスの大統領選挙でマクロンに敗けたマリー・ルペンと連合を結ぼうとしたことは事実であるが、彼がフランスに特別の想い入れをしているのは、ルペンとの関係だけではない。LesEchos.frがやや当惑的にとりあげたように、バノンは、あのシャルル・モラース (Charles Maurras) の信奉者だという。→参考

バノンが、先日フランスの大統領選挙でマクロンに敗けたマリー・ルペンと連合を結ぼうとしたことは事実であるが、彼がフランスに特別の想い入れをしているのは、ルペンとの関係だけではない。LesEchos.frがやや当惑的にとりあげたように、バノンは、あのシャルル・モラース (Charles Maurras) の信奉者だという。→参考

シャルル・モラースは、一般には、「アクション・フランセーズ」紙にたてこもり反ユダヤ主義の急先鋒として活動した「反民主主義」の「極右」イデオローグとして知られているが、これもまた単純すぎるとらえかたである。

モラースで思い出すののは、非常に乏しい邦語文献のなかで、福田和也が『奇妙な廃墟』(1945:もうひとつのフランス 別巻、国書刊行会)で叙述するモラースの思想像である。

「シャルル・モーラス◉反近代の極北」と題された福田のモーラス論をここで要約することはできないが、わたしが面白いと思ったのは、要するに、福田が、ここで暗黙に(つまり彼自身はそうは言ってはいない)彼一流の「昭和天皇」的な天皇制論の観点からモーラスをとらえている点である。以下にその一部を無断引用してみよう。

モーラスの考察によれば真の国内の団結は、同質なものの統合ではなく、多様なものの調和にほかならない。そのためには、共和的な画一主義を放棄し、中央集権をやめ、フランス各地方の伝統的文化と生活を保持するべきであり、そしてその多様なフランスの統一の象徴として国王を戴くことで、一旦緩急のときには団結することができるという。

モーラスは中央集権の文化的圧殺から逃れるために地域集団の確立をめざしたのであり、また伝統と密着しつつ超越的である国王を戴くことを望んだのである。

個人が各自直接的に愛国的熱狂や革命的情熱によって国家と結びつくような、いわば共同体的な国家がもつ同質的な社会ではなく、異質な要素からなり、緊張した和解不能な二重の構造をもってしなければ包摂できない拡散した空間としての社会である。

ここからわたしが強引に思い浮かべたのは、バノンがもし本当にモラースに入れ込んでいるのであれば、彼が理想とする体制は、まさに福田が解釈したモラース的体制であり、トランプは、その体制にとって不可避の「国王」にならざるをえないということである。

ただしこの「国王」は、西欧の王権とは異なる、むしろ「象徴天皇」である。かつてわたしは、日本の象徴天皇制は、「ヘーゲル的近代主義の日本的亡命形態である」と書いた(『電子国家と天皇制』、1986、河出書房新社)。が、これは、わたしの独創では全くない。ヘーゲルは、『法哲学』における国家論で、絶対主義的な君主をこえる君主像として、「象徴」としての「君主」を構想した。彼は、279章でこう言っている。

君主は恣意的に行動してよいというのではない。それどころか君主は、審議の具体的内容に縛りつけられているのであって、憲法がしっかりしていれば、君主にはしばしば、署名するほかにはなすべきことはない。しかし、この名前が重要なのであって、それは越えることのできない頂点なのである。(岩崎武雄他訳)。

しかし、ヘーゲルの時代にも、それ以後も西欧でこのような「君主」が制度的な形で実現したことはなく、むしろ日本の戦後天皇制のなかで具体化するのである。

話がまた小難しくなった。

◆弾劾の「予言」

歴史学者のアラン・J・リックマンがトランプの当選を予言したことについてはここでも紹介した(→)が、その彼が、最近、『THE CASE FOR IMPEACHMENT』という本を出し、トランプが弾劾裁判にかけられる確立がかなり高いということを「予言」した。

歴史学者のアラン・J・リックマンがトランプの当選を予言したことについてはここでも紹介した(→)が、その彼が、最近、『THE CASE FOR IMPEACHMENT』という本を出し、トランプが弾劾裁判にかけられる確立がかなり高いということを「予言」した。

しかし、彼が本のプロモーションのためにワシントン D.C.のPolitics and Prose Bookstoreで行なったトークを聴いたかぎりでは、彼自身いささか浮かれ気味であり、3ヶ月で仕上げたという今回の早書き本は、民主党とプログレッシーヴたちが言っている反トランプ論調をまとめたにすぎないような感じがする。それは、憲法や人権や理念的なデモクラシーを尊守するという路線からはきわめて正当なものであるとしても、トランプがしたたかに伸張させようとしている権力に対しては無力なように思える。→参考

5月末の統計では、共和党のなかでトランプを支持しないのは16%にすぎないという。共和党側は、税改革とヘルスケアーの問題で民主党案を押さえられさえすれば、トランプのままでかまわないという意見が支配的なのである。

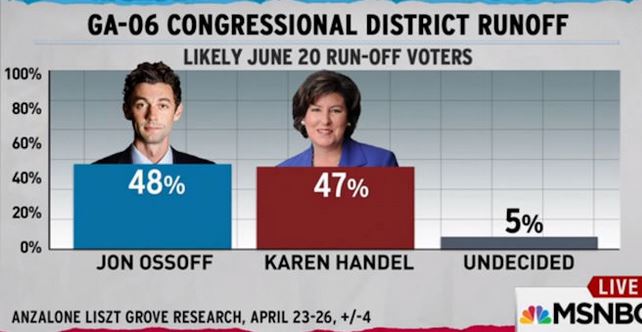

◆ジョン・オソフ

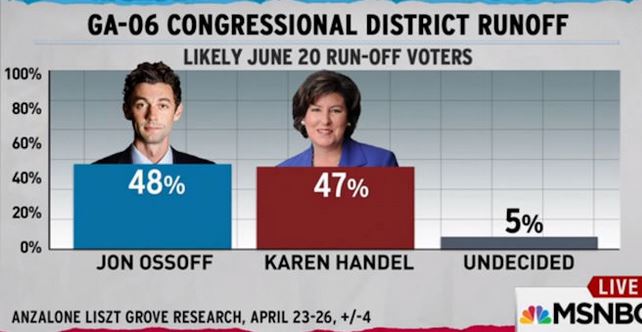

6月20日には、ジョージア州の第6地区で民主党のジョン・オソフと共和党のカレン・ハンデルとの決戦投票がある。ここでオソフが勝てば、トランプ政権にとって「蟻の一穴」になると民主党側は言っているが、どうなるだろう?

6月20日には、ジョージア州の第6地区で民主党のジョン・オソフと共和党のカレン・ハンデルとの決戦投票がある。ここでオソフが勝てば、トランプ政権にとって「蟻の一穴」になると民主党側は言っているが、どうなるだろう?

◆キャシー・グリフィン

反トランプキャンペーンのパフォーマンスはますます活気づいている。最近の話題では、アーティストのキャシー・グリフィン(Kathy Griffin)が、トランプを想像させる血(ケチャップ)のしたたる首(のオブジェ)をかざす映像を発表して、物議をかもした。トランプは例のTwitterで苦情を書き、グリフィンは、世論に押されて「陳謝」の記者会見をしたが、どこかの国のように、すぐ警察が動くというようなことがないのはまだ「アメリカ」(都市部)である。

反トランプキャンペーンのパフォーマンスはますます活気づいている。最近の話題では、アーティストのキャシー・グリフィン(Kathy Griffin)が、トランプを想像させる血(ケチャップ)のしたたる首(のオブジェ)をかざす映像を発表して、物議をかもした。トランプは例のTwitterで苦情を書き、グリフィンは、世論に押されて「陳謝」の記者会見をしたが、どこかの国のように、すぐ警察が動くというようなことがないのはまだ「アメリカ」(都市部)である。

トランプ=刺されるシーザー(追記)

パブリック・シアターがセントラルパークで無料公開する恒例のフェスティヴァル「Free Shakespeare In The Park from the Public Theater」で5月23日以来(6月18日まで)公開されている「Julius Caaser」(→サイト)も、トランプびいきのメディアFoxNewsが問題にしたことで、話題になっている。時代を現代に置き換えられたそのシーンのなかにトランプを思わせる風貌のジュリアス・シーザーが複数の人物からナイフで刺されるのである。演出は、オスカー・ユースティス(Oskar Eustis)。状況を「忖度」し、デルタ航空とアメリカ銀行がスポンサーを降りた。大企業はアートがわからない。→参考

パブリック・シアターがセントラルパークで無料公開する恒例のフェスティヴァル「Free Shakespeare In The Park from the Public Theater」で5月23日以来(6月18日まで)公開されている「Julius Caaser」(→サイト)も、トランプびいきのメディアFoxNewsが問題にしたことで、話題になっている。時代を現代に置き換えられたそのシーンのなかにトランプを思わせる風貌のジュリアス・シーザーが複数の人物からナイフで刺されるのである。演出は、オスカー・ユースティス(Oskar Eustis)。状況を「忖度」し、デルタ航空とアメリカ銀行がスポンサーを降りた。大企業はアートがわからない。→参考

◆アーノルド・シュワルツェネッガー

こういうショック効果にくらべると、ハリウッド俳優は、ほとんど無言でトランプを支持しているかのようだ。わずかにアーノルド・シュワルツェネッガーが、正面きってパリ協定離脱のトランプを批判している。右翼の彼が左翼の役を果たさざるをえないところが、いまの状況の皮肉である。→参考

こういうショック効果にくらべると、ハリウッド俳優は、ほとんど無言でトランプを支持しているかのようだ。わずかにアーノルド・シュワルツェネッガーが、正面きってパリ協定離脱のトランプを批判している。右翼の彼が左翼の役を果たさざるをえないところが、いまの状況の皮肉である。→参考

(2017/06/08)

トランプは、FBI長官ジェイムズ・コミーを解任したことで追い込まれているという。が、権力が追い込まれることはない。追い込まれたとしてもそれを有利に進めるのが権力である。だから、トランプも、いま彼が受けている非難を最大限に利用するだろう。

権力の歴史に進歩も後退もない。あるのは、増殖である。

権力者とは、代替可能な機能端子である。だから、ひとつの端子が壊れても、つぎの端子がその機能を受け継ぐ。むろん、その機能とは、権力の増殖であり、ときおり、その端子の諸般の事情で権力の増殖がなかだるみする場合があるにすぎない。

トランプの現在を、彼の言う「フェイク・メディア」は、「ウォータゲイト2」と呼んで茶化している。すでに大統領罷免の段階に入っているというわけだ。トランプのおかげで、アメリカ(ことにニューヨーク)のメインストリーム・メディアの風刺と茶化しの度合は、70年代におとらぬ高まりをみせている。

参考:The Late Show with Stephen Colbert (CBS) Late Night with Seth Meyers (NBC) The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central) Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

しかしそれは、芸能としての高揚ではあっても、国家権力にとっては、痛打にはならない。トランプが、高機能の権力端子であるどうかは別として、彼がリチャード・ニクソンの権力劇の「再演」(それは笑劇・ファルスだが)をしないでも済む方法はある。

トランプが「ウォーターゲイト2」に直面しているとしても、彼は、ニクソンの最後の歩みを踏襲するのではなく、歩みを逆に進めることができる。

ニクソンは、ウォーターゲイトのまえに、ふたつの「ショック」で世界を震撼させた。1971年7月15日の「訪中宣言」と、翌8月15日の「ドルショック」である。

前者がなければ、現在の世界の国家権力の構図はいまとはちがっていただろう。後者がなければ、貨幣価値と情報価値との同一化、つまりは情報による資本の増殖と移動という電子情報資本主義への転換は起こらなかっただろう。

といっても、わたしは、ニクソンが構想したかもしれない新「世界秩序」がいいと言っているのではない。権力にいいもわるいもないのだ。二つの「ショック」は、アメリカの国家権力とテクノロジーとの、1960~70年代における時代的なからみあいのなかで生まれたにすぎない。

トランプがニクソンを踏襲するとすれば、彼は「訪朝宣言」をするだろう。「朝」という言い方に問題ありとするならば、「朝鮮民主主義人民共和国訪問宣言」である。

トランプの「訪朝」は、「一帯一路構想」を進める中国を牽制し、世界の権力の構図を大きく変える可能性をはらむ。また、中国にに対して不安をいだくロシアへのトランプの「義理」を果たせる。すでに、「北朝鮮」(便宜的に使わせてもらう)とロシアとトランプ政権とのあいだで隠密外交が進んでいる気配がある。

ジェイムズ・コミーの解任の背景にロシア問題があることは確実だが、コミーは、トランプとロシア・マフィアとの関係についても調べを進めていたようだ。すでに「活動するジャーナリスト」たちは、トランプのビジネス・アドヴァイザーをしていた「国際不動産業者」フェリックス・セイター (Felix Sater)に注目している。セイターは、ロシア・マフィアとだけでなく、イスラエルのシオニストとのコネクションも深い。なかなか複雑怪奇な顔の持ち主だ。(→参考1 参考2)

ジェイムズ・コミーの解任の背景にロシア問題があることは確実だが、コミーは、トランプとロシア・マフィアとの関係についても調べを進めていたようだ。すでに「活動するジャーナリスト」たちは、トランプのビジネス・アドヴァイザーをしていた「国際不動産業者」フェリックス・セイター (Felix Sater)に注目している。セイターは、ロシア・マフィアとだけでなく、イスラエルのシオニストとのコネクションも深い。なかなか複雑怪奇な顔の持ち主だ。(→参考1 参考2)

ジェイムズ・コミーが解任されやすい人物であることについては、大分まえに指摘しておいた(→2016/10/31) 。トランプのロシア・コネクションに関しても、大枠は早々と示唆した(→2016/11/01)が、その後いろいろなことがわかってきた。そうした事実が重みを持つまえにトランプは、「ショック」を導入して、もろもろのスキャンダルを封殺してしまうかもしれないのである。

トランプがニクソンを踏襲する場合の第2の「ショック」は、もうひとつの「ドルショック」である。ニクソンは、米ドル紙幣と金との兌換を停止し、そこから変動相場制が生まれたが、トランプは、インドのモディ首相が「実験的」に高額紙幣を「廃止」したように、紙幣の廃止を宣言するかもしれない。ビットコインへの方向を開こうというわけだ。

トランプ政権とPayPalとの関係、バノンが顧問をしていたマーサ・ファミリーのルネサンス・テクノロジーズとの腐れ縁、ジャレッド・クシュナーとシリコンバレーとのコネクションなども、この方向を裏づける。

これらは、単なるわたしの妄想として一蹴さるかもしれないが、トランプ陣営から出てくる(民主党や「良識」派から見ると)「法外」な言動やスキャンダルの裏には、単にトランプの無知とか、暴挙とか、耄碌(もうろく)と笑ってはいられない面がある。そして、そこには、依然として、あのスティーヴ・バノンの顔がちらつくのである。彼は、国家安全保障会議の常任メンバーからははずされはしたが、トランプのアドヴァイザーをやめたわけではない。もともと裏で陰謀をめぐらすのが得意な彼としては、いまのほうがやりやすいともいえる。

これらは、単なるわたしの妄想として一蹴さるかもしれないが、トランプ陣営から出てくる(民主党や「良識」派から見ると)「法外」な言動やスキャンダルの裏には、単にトランプの無知とか、暴挙とか、耄碌(もうろく)と笑ってはいられない面がある。そして、そこには、依然として、あのスティーヴ・バノンの顔がちらつくのである。彼は、国家安全保障会議の常任メンバーからははずされはしたが、トランプのアドヴァイザーをやめたわけではない。もともと裏で陰謀をめぐらすのが得意な彼としては、いまのほうがやりやすいともいえる。

(2017/05/18)

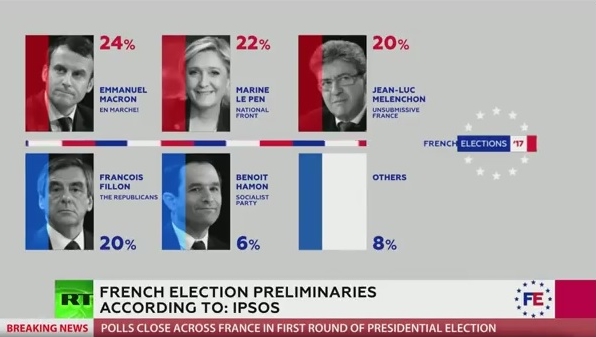

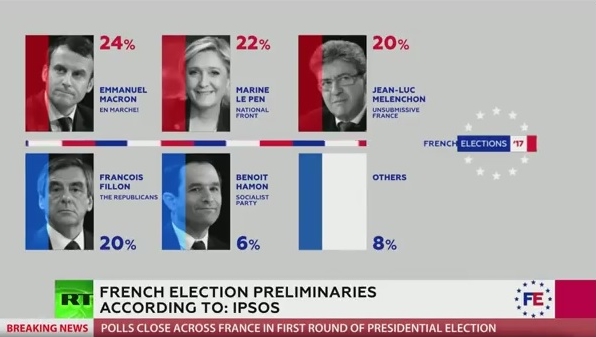

5月8日、日本時間の午前2時すぎ、ロシアがイギリスとアメリカに拠点を置く「RT」のネット放送を見ていたら、マリー・ル・ペンの「勝利宣言」を放映していた。彼女は、ラ・マルセイエーズなんかを歌って意気軒昂だった。この時点で画面に映されたル・ペンとマクロンとの得票比は、22%対24%だったが、セーヌ河岸に仮設した「RT」のスタジオ」に陣取るふたりのキャスターたちは、これから逆転がはじまるかのような口ぶりだった。そして、実際に、それからすこしして、画面に逆転した得票率の数字が流れた。

しかし、それから30分もしないうちに、マクロンの当選確実が決まった。が、このときも、「RT」が映したのは、ル・ペンの「敗北宣言」であって、マクロン勝利を大々的に報じる映像はなかった。

ただし、これをもって「RT」の放送が偏向していると断ずることはできない。というのも、「RT」は、先週の「ロシアのハッキング」騒動以来、マクロン側が取った戦略で、親ロシアのメディアや「右翼」のメディアを閉めだしたので、「RT」は、マクロンの選挙本部に近づくこともできなかったのだ。

今回、フランスでは、情報統制というものに対するとまどいが吹っ飛んだ。ハッキング情報が公開された翌6日、フランスの選挙対策委員会は、メディアに対して、この情報を再流布した場合には懲罰もありえるという勧告をし、事実上、マスメディアに情報規制をかけた。テレビや新聞がネットの「拡声器」になることを禁じたわけである。

これは、ネットと旧メディアとのねじれた関係を熟知した利口な戦術で、それが、今回、マクロンを「救った」ことになる。さすがは「中央集権」の国、フランスである。アメリカのような「多元性」がタテマエの国では絶対に不可能であるが、逆に言えば、フランスは、時代の流れをいっとき「冷凍」することによって時代の矛盾を回避したにすぎないということでもある。

(2017/05/08)

数十分まえにフランスの大統領を決める決選投票が始まった。そういえば、1968年の「五月革命」は、5月10日からはじまったと言われる。5月は騒乱の月なのか?

数日前の金曜日、エマニュエル・マクロンとその選挙運動メンバーの個人メールがフィッシングされ、ウェブ上(ファイル共有サイトの「Pastebin.com」)に公開された。今回も、昨年の米選挙のときと同様、「ロシアのハッカー」によるものと報道されている。

ここで思うのは、今回の選挙でマリー・ル・ペンが勝つならば、選挙におけるこうしたサイバー攻撃が必須のものであるということが証明されることになるだろうということである。

また、報道で言われるように、もし本当に、こうしたサイバー攻撃の背後にロシアのプーチン大統領がいるのだとすれば、彼の「世界支配の野望」なるものがいよいよ本格化してきたということだ。世界の各地で「独裁者」志向の人物が生まれ、彼や彼女らがロシアによってネットワークされている――という構図である。

しかし、これは、世界を「冷戦」構造で見る単純な構図とあまりかわりばえしない。むしろ、プーチンがひとつの「反動」モデルを提示し、それに呼応する動きが強まっているということではないか? ちなみに、あの「ペレストロイカ」は、イタリアのアウトノミア運動の拡大「反動」モデルであった、とわたしは考える。

とはいえ、イギリス、アメリカ、フランスと3つのエリアで「ポピュリズム」と安易に呼ばれる傾向(わたしはかねてからトランスローカリズムの反動的側面と呼んできた)が露出するとすれば、政治と経済の支配構造をハッキングという観点からもういちどとらえなおす必要があるだろう。

このことを考えなおそうと思い、「雑日記」のページをあらたにした。

(2017/05/07)

すでに共和党主流派のボスで院内総務のミッチ・マコーネル (Mitch McConnell) なんかは、そのしたたかな経験から、最近のセクハラ問題以前からスキャンダルまみれで極右のロイ・ムーアには反対だった。つまり、今回の敗北は、共和党にとってもトランプ=バノン体制が全くマイナスな存在であることを証明したことになる。

すでに共和党主流派のボスで院内総務のミッチ・マコーネル (Mitch McConnell) なんかは、そのしたたかな経験から、最近のセクハラ問題以前からスキャンダルまみれで極右のロイ・ムーアには反対だった。つまり、今回の敗北は、共和党にとってもトランプ=バノン体制が全くマイナスな存在であることを証明したことになる。

Manchurianというのは、「満州の」という意味ではなくて、ジョン・フランケンハイマー監督の映画『影なき狙撃者』(Manchurian Candidate/1962) の"Manchurian" を指す。朝鮮戦争に従軍して捕えられた兵士が、当時の「中共」軍の洗脳を受け、米国に帰還し、暗示の通りに大統領暗殺を企てる。その狙撃者を演じるのがローレンス・ハーヴェイで、この作品を見ると、若死にしたのが惜しまれる。

Manchurianというのは、「満州の」という意味ではなくて、ジョン・フランケンハイマー監督の映画『影なき狙撃者』(Manchurian Candidate/1962) の"Manchurian" を指す。朝鮮戦争に従軍して捕えられた兵士が、当時の「中共」軍の洗脳を受け、米国に帰還し、暗示の通りに大統領暗殺を企てる。その狙撃者を演じるのがローレンス・ハーヴェイで、この作品を見ると、若死にしたのが惜しまれる。

しかし、まえまえからバノンのファンで、その縁からトランプを当選に押し上げたルネッサンス・テクノロジーのロバート/レベッカ・マーサ父子は、今後もバノンを支持しつづけ、彼の「経済ナショナリズム」を支援するとしても、他の財閥の支援を得られるとはかぎらない。

しかし、まえまえからバノンのファンで、その縁からトランプを当選に押し上げたルネッサンス・テクノロジーのロバート/レベッカ・マーサ父子は、今後もバノンを支持しつづけ、彼の「経済ナショナリズム」を支援するとしても、他の財閥の支援を得られるとはかぎらない。 ちなみに、ロバート・マーサーは、マシンガン・コレクターで、アーノルド・シャワルツェネガーが『ターミネータ』で使った銃も所蔵しているという(→

ちなみに、ロバート・マーサーは、マシンガン・コレクターで、アーノルド・シャワルツェネガーが『ターミネータ』で使った銃も所蔵しているという(→

先ごろも、ミシェル・テヴォーの有名な『アール・ブリュット 野生芸術の真髄』(人文書院)を出したばかりだ。これは、(私見としては、副題がないほうがいいと思うが)原著が1975年のものであるにもかかわらず、いま読むと、70年代から依然無風状態にある日本のアート批評に対する牽制になりうる書である。

先ごろも、ミシェル・テヴォーの有名な『アール・ブリュット 野生芸術の真髄』(人文書院)を出したばかりだ。これは、(私見としては、副題がないほうがいいと思うが)原著が1975年のものであるにもかかわらず、いま読むと、70年代から依然無風状態にある日本のアート批評に対する牽制になりうる書である。

6月12日にホワイトハウスで開かれたトランプの閣僚が一同に介する最初の会議で、閣僚たちが、まるで言論統制を受けたかのように、トランプへの賛辞と感謝とおべんちゃらを言っているのを見ると、バノンがめざすトランプ「王朝」ないしはトランプ「天皇制」はいよいよ動き始めたのだなと思う。→

6月12日にホワイトハウスで開かれたトランプの閣僚が一同に介する最初の会議で、閣僚たちが、まるで言論統制を受けたかのように、トランプへの賛辞と感謝とおべんちゃらを言っているのを見ると、バノンがめざすトランプ「王朝」ないしはトランプ「天皇制」はいよいよ動き始めたのだなと思う。→ 弾劾決議はおろか、ロシア問題の解明もうやむやになりそうである。6月13日に開かれたロシア疑惑に関する公聴会でのジェフ・セッションズの証言を見れば、そのことがすぐわかるだろう。→

弾劾決議はおろか、ロシア問題の解明もうやむやになりそうである。6月13日に開かれたロシア疑惑に関する公聴会でのジェフ・セッションズの証言を見れば、そのことがすぐわかるだろう。→

たしかにクシュナーは、あやしげな「グローバル・コネクション」を持っている。今回のトランプの、中東訪問やバチカン法王拝謁の段取りではクシュナーのコネクションが活かされている。

たしかにクシュナーは、あやしげな「グローバル・コネクション」を持っている。今回のトランプの、中東訪問やバチカン法王拝謁の段取りではクシュナーのコネクションが活かされている。 が、今回トランプが使ったのは、国家・軍事・宗教の特権的・縁故的・権威主義的なコネクションであって、グローバルなビジネスコネクションとは一線を画する。それは、決してバノンの路線には対立しないのである。また、すでにとうのむかしに、バノンがバチカンとのコネクションを持っていたことを忘れてはならない。→

が、今回トランプが使ったのは、国家・軍事・宗教の特権的・縁故的・権威主義的なコネクションであって、グローバルなビジネスコネクションとは一線を画する。それは、決してバノンの路線には対立しないのである。また、すでにとうのむかしに、バノンがバチカンとのコネクションを持っていたことを忘れてはならない。→ バノンが、先日フランスの大統領選挙でマクロンに敗けたマリー・ルペンと連合を結ぼうとしたことは事実であるが、彼がフランスに特別の想い入れをしているのは、ルペンとの関係だけではない。LesEchos.frがやや当惑的にとりあげたように、バノンは、あのシャルル・モラース (Charles Maurras) の信奉者だという。→

バノンが、先日フランスの大統領選挙でマクロンに敗けたマリー・ルペンと連合を結ぼうとしたことは事実であるが、彼がフランスに特別の想い入れをしているのは、ルペンとの関係だけではない。LesEchos.frがやや当惑的にとりあげたように、バノンは、あのシャルル・モラース (Charles Maurras) の信奉者だという。→ 歴史学者のアラン・J・リックマンがトランプの当選を予言したことについてはここでも紹介した(

歴史学者のアラン・J・リックマンがトランプの当選を予言したことについてはここでも紹介した( 6月20日には、ジョージア州の第6地区で民主党のジョン・オソフと共和党のカレン・ハンデルとの決戦投票がある。ここでオソフが勝てば、トランプ政権にとって「蟻の一穴」になると民主党側は言っているが、どうなるだろう?

6月20日には、ジョージア州の第6地区で民主党のジョン・オソフと共和党のカレン・ハンデルとの決戦投票がある。ここでオソフが勝てば、トランプ政権にとって「蟻の一穴」になると民主党側は言っているが、どうなるだろう? 反トランプキャンペーンのパフォーマンスはますます活気づいている。最近の話題では、アーティストのキャシー・グリフィン(Kathy Griffin)が、トランプを想像させる血(ケチャップ)のしたたる首(のオブジェ)をかざす映像を発表して、物議をかもした。トランプは例のTwitterで苦情を書き、グリフィンは、世論に押されて「陳謝」の記者会見をしたが、どこかの国のように、すぐ警察が動くというようなことがないのはまだ「アメリカ」(都市部)である。

反トランプキャンペーンのパフォーマンスはますます活気づいている。最近の話題では、アーティストのキャシー・グリフィン(Kathy Griffin)が、トランプを想像させる血(ケチャップ)のしたたる首(のオブジェ)をかざす映像を発表して、物議をかもした。トランプは例のTwitterで苦情を書き、グリフィンは、世論に押されて「陳謝」の記者会見をしたが、どこかの国のように、すぐ警察が動くというようなことがないのはまだ「アメリカ」(都市部)である。 パブリック・シアターがセントラルパークで無料公開する恒例のフェスティヴァル「Free Shakespeare In The Park from the Public Theater」で5月23日以来(6月18日まで)公開されている「Julius Caaser」(→

パブリック・シアターがセントラルパークで無料公開する恒例のフェスティヴァル「Free Shakespeare In The Park from the Public Theater」で5月23日以来(6月18日まで)公開されている「Julius Caaser」(→ こういうショック効果にくらべると、ハリウッド俳優は、ほとんど無言でトランプを支持しているかのようだ。わずかにアーノルド・シュワルツェネッガーが、正面きってパリ協定離脱のトランプを批判している。右翼の彼が左翼の役を果たさざるをえないところが、いまの状況の皮肉である。→

こういうショック効果にくらべると、ハリウッド俳優は、ほとんど無言でトランプを支持しているかのようだ。わずかにアーノルド・シュワルツェネッガーが、正面きってパリ協定離脱のトランプを批判している。右翼の彼が左翼の役を果たさざるをえないところが、いまの状況の皮肉である。→

ジェイムズ・コミーの解任の背景にロシア問題があることは確実だが、コミーは、トランプとロシア・マフィアとの関係についても調べを進めていたようだ。すでに「活動するジャーナリスト」たちは、トランプのビジネス・アドヴァイザーをしていた「国際不動産業者」フェリックス・セイター (Felix Sater)に注目している。セイターは、ロシア・マフィアとだけでなく、イスラエルのシオニストとのコネクションも深い。なかなか複雑怪奇な顔の持ち主だ。(→

ジェイムズ・コミーの解任の背景にロシア問題があることは確実だが、コミーは、トランプとロシア・マフィアとの関係についても調べを進めていたようだ。すでに「活動するジャーナリスト」たちは、トランプのビジネス・アドヴァイザーをしていた「国際不動産業者」フェリックス・セイター (Felix Sater)に注目している。セイターは、ロシア・マフィアとだけでなく、イスラエルのシオニストとのコネクションも深い。なかなか複雑怪奇な顔の持ち主だ。(→ これらは、単なるわたしの妄想として一蹴さるかもしれないが、トランプ陣営から出てくる(民主党や「良識」派から見ると)「法外」な言動やスキャンダルの裏には、単にトランプの無知とか、暴挙とか、耄碌(もうろく)と笑ってはいられない面がある。そして、そこには、依然として、あのスティーヴ・バノンの顔がちらつくのである。彼は、国家安全保障会議の常任メンバーからははずされはしたが、トランプのアドヴァイザーをやめたわけではない。もともと裏で陰謀をめぐらすのが得意な彼としては、いまのほうがやりやすいともいえる。

これらは、単なるわたしの妄想として一蹴さるかもしれないが、トランプ陣営から出てくる(民主党や「良識」派から見ると)「法外」な言動やスキャンダルの裏には、単にトランプの無知とか、暴挙とか、耄碌(もうろく)と笑ってはいられない面がある。そして、そこには、依然として、あのスティーヴ・バノンの顔がちらつくのである。彼は、国家安全保障会議の常任メンバーからははずされはしたが、トランプのアドヴァイザーをやめたわけではない。もともと裏で陰謀をめぐらすのが得意な彼としては、いまのほうがやりやすいともいえる。