粉川哲夫の「雑日記」

「破綻」が売りだったトランプが「普通」になろうとしている。むろん、「普通」というのは、ドナルド・レーガンからジョージ・W・ブッシュの反動の流れを受け継ぐ「普通」である。

トランプは「ビジネスマン」のつもりだから、身のこなしは遅くはないはずだ。頼り切っていたかにみえたスティーヴン・バノンもすっぱりと切った(ただし、H・R・マクマスターを国家安全保障補佐官に起用したときにすでにそれが条件であったらしいことはすでにリポートしておいたとおりだ→2017/02/23)。

バノンを国家安全保障会議からはずしたらすぐ、トランプはシリアへの爆撃を指令した。もともとマクマスターは、「ゲオポリティクスの復活」を唱えている軍人であり、クラウゼビッツをいまだに尊敬している国防長官のジェイムズ・マティスとは息が合う。軍備費もたっぷり確保した。

シリア爆撃は、トランプとロシアとの関係をカモフラージュする意味でも有利である。ロシアは「敵」なのだという印象をあたえられるからだ。プーチンにとっても、アメリカとの表面上の「敵対」は戦略的に役立つ。

だから、ここから泥沼の戦争にはまり込むという可能性は薄い。泥沼の戦争は、多くの場合、当事国のエネルギー危機から起こる。その点、いまのアメリカは、トランプがどんなへまをやっても、エネルギーの致命的な危機に陥る心配はない。

その点では、ロシアは、2020年代には早くもエネルギー資源の不足に陥るという予測もあり、アメリカよりも危険である。そんなロシアと腐れ縁のあるトランプはいずれ第2、第3の決断が必要になるだろう。

それにしてもアメリカは懲りない。アメリカ人が懲りないという意味ではない。アメリカ「人」はひとさまざまであるが、「国家」はその体制が破綻し変革されるまでは一定のロジックで進む。だから、国家のやることは懲りることがない。

しかし、トランプが、レーガン/ブッシュ的な「普通」をめざしても、それすらも無理というものである。なるほど、中国批判をやめ、FRB議長のジャネット・イエレンへの批判も撤回した。が、にもかかわらず、ディテールを見るならば、トランプ政権下のアメリカは、レーガンやブッシュの時代とはくらべものにならない息苦しさが増している。

アーカンソー州では、たったの11日間に8人の死刑囚次々に処刑するという決定がなされ、4月20日にその最初の処刑が行われた。20年前に殺人で死刑を宣告されたがずっと容疑を否認してきたリーデル・リーである。24日からの週にはさらに4名の死刑が執行されるという。この8人の死刑囚は、これまで10年以上も独房で死刑を保留されてきた。今回の措置は、あきらかに、トランプが指名した超タカ派の最高裁判事ニール・ゴーサッチの基本姿勢を顕示するためのものである。

アーカンソー州では、たったの11日間に8人の死刑囚次々に処刑するという決定がなされ、4月20日にその最初の処刑が行われた。20年前に殺人で死刑を宣告されたがずっと容疑を否認してきたリーデル・リーである。24日からの週にはさらに4名の死刑が執行されるという。この8人の死刑囚は、これまで10年以上も独房で死刑を保留されてきた。今回の措置は、あきらかに、トランプが指名した超タカ派の最高裁判事ニール・ゴーサッチの基本姿勢を顕示するためのものである。

その際皮肉なのは、こういう安易な措置が、「ビジネス」の面から困難に直面したことである。アメリカでは1995年を境に、死刑囚の処刑率が急速に下がりつつあったわけだが、それは単に人道主義的な理由からだけではない。薬物による処刑に依存しているこの処刑システム自身が矛盾を起しはじめたからである。

今回、アーカンソー州で取られた司法処置であわてたのは、処刑の現場だった。というのも、処刑の際に注射する3つの薬のうちの一つが、4月をすぎると補給に困難を生ずるからだという。いずれも麻酔や弛緩系の薬物であるミダゾラム (midazolam)や臭化ベクロニウム( vecuronium bromide)を用いる処刑方法は、処刑される者の苦痛をなくする点で疑問視されてきた。もともと、これらの薬物が使われるようになったのは、入手しやすいということだったが、これらが処刑に使われることによって失われるマイナスイメージを恐れる製薬会社(→ファイザー)が処刑用として国に供給することを断りはじめた。そのため、刑務所は、海外まで入手先を広げざるをえなくなったが、次第にそれもむずかしくなっているからである。

アーカンソー州の場合、4月をすぎると、入手先との契約が切れ、薬物の入手がむずかしくなるので、4月中にやってしまおうということらしい。ここには、とりあえずは司法の「冷厳さ」を見せつければあとはどうでもいいというご都合主義が露呈しているだけでなく、他の州にも他の国にも頼らないというトランプの孤立主義が機能しえないことをはからずも証明しているのである。

ひょっとして、死刑制度大賛成のトランプは、「じゃあギロチンを復活しっろ」なんて言うかもしれない。それならば、すべての装置を州内、国内でまかなえる。

参考:

VOX

The Rachel Maddow Show

(2017/04/23)

トランプは、大統領になって一度でもハッピーなことがあったのだろうか? 選挙まえの勢いはいまはない。オバマケアーはつぶせず、共和党ともうまくいかなくなってきた。ロシア問題では、「オールタナティヴ・ファクツ」もネタ切れになり、火だるま状態だ。だから、なにをやっても茶化されてしまう。

3月23日、トラック運送産業のCEOと会ったあと、自分がトラック労働者の味方であるかのごときアッピールをしようとして、エイティーン・ホイーラーの運転席に乗り込み、ハンドルをにぎって報道陣のカメラにおさまったのはいいが、たちまち、そのパロディ版が出回ってしまう。

3月23日、トラック運送産業のCEOと会ったあと、自分がトラック労働者の味方であるかのごときアッピールをしようとして、エイティーン・ホイーラーの運転席に乗り込み、ハンドルをにぎって報道陣のカメラにおさまったのはいいが、たちまち、そのパロディ版が出回ってしまう。

3月31日、一般報道では、「トランプ氏、大統領令に署名せず記者の質問受けて退出」というニュースと動画(→参考)が飛び交った。

動画をわかりやすくカット割りすると、こんな感じか?

なんだと?!

俺は出る。

(ペンス)閣下!

(ペンス)お待ちください。

いいんだ、お前らも、来いってんだよ。

ああ、行っちゃったわ、どうしよう。

(ペンス)やれやれ、別室でサインしてもらうしかないな。

(ペンスが、ウィルバー・ロス商務長官に)だいじょうぶだよ、なんとかするから。

(一同)トホホ・・・・・・・

むろん、動画の画面を恣意的にキャプチャーして付けたセリフは、わたしによる「オールタナティヴ・ファクツ」である。が、おおむね、ある瞬間にはこんな雰囲気が生まれたことは事実であるとしても、ノーカット版(→参考)を見ると、トランプがキレれて部屋を出ていったとは取れない。ロシア問題で質問ぜめにあうのを避けて、最初から、報道陣と顔を会わせるのを「最短に」(Very Very Quickly――あいかわらず "very"を連発するトランプ) するつもりだったのだろう。

署名を報道陣のまえで見せるのは慣例であるが、そうしなければならないという規則はないようだ。そもそも慣例をことごとく破っているトランプである。だが、それでは、メインストリーム・メディアを「フェイク・メディア」と断定したトランプ氏は、なぜおめおめと署名のおひろめなんかをしようとしたのだろうか? 別に報道陣のまえで署名をしなければ、彼の大統領令が実行力を失うわけではない。まあ、そこが滅び行く者の情けないところなのかもしれない。

トランプは、メインストリームメディアを「フェイク・メディア」と難じたが、そう言われた側としては、お前が「フェイク」というのなら、フェイクで行ってやろうじゃないのとばかりにエスカレートするのがさだめである。権力は、たたかれるためにあり、その終末はぶざまである。

(2017/04/02)

国会でも都庁でも「言った」「言わない」論議がにぎやかである。むかしからそうだといえば、そうかもしれないが、いま、もっと根底的かつ世界的な規模で「真偽」の根拠が問題になりはじめたようだ。

アメリカでは、大統領が毎日「嘘つき」呼ばわりされている。ただし、トランプの場合、「嘘つき」で開き直れるロジックをちゃんと敷いているのに対して、日本にはまだ「嘘は泥棒のはじまり」という信仰が残っているので、A氏やI氏は、トランプのようにはいかないかもしれない。

トランプは、ちゃんと逃げ道を作ることに成功した。彼の大統領顧問ケリアン・コーンウェイがはからずも口走った「オールタナティヴ・ファクツ」(alternative facts)である。これは、トランプが、大統領就任式のとき、現場に「史上最大の観衆が集まった」と言ったのを「嘘」だと数字を突き付けられたときにコーンウェイがトランプをかばって言ったせりふである。→参考

むろん、これは彼女の苦し紛れな韜晦である。質問したNBCのチャック・トッドがあきれ顔で言い返したように、「オールタナティヴ・ファクツ」というのは、確実な「事実」に対して議論のわかれる「代案」が想定できるばあいに言えることであって、写真で見ても、あきらかに少ない人数を「史上最大」とは言えないわけだ。しかし、以後、この言葉は、「嘘」を堂々と言うためのレゾンデートルになってしまった。

むろん、これは彼女の苦し紛れな韜晦である。質問したNBCのチャック・トッドがあきれ顔で言い返したように、「オールタナティヴ・ファクツ」というのは、確実な「事実」に対して議論のわかれる「代案」が想定できるばあいに言えることであって、写真で見ても、あきらかに少ない人数を「史上最大」とは言えないわけだ。しかし、以後、この言葉は、「嘘」を堂々と言うためのレゾンデートルになってしまった。

ちなみに「コーンウェイド」(conwayed) とは、質問されたときに、そのキーワードをつかみながら、全然別の文脈に話を持っていくことを意味する俗語になった。これは、トランプが何を言っても言い逃れを発明するケリアン・コーンウェイの強引さをそのまま継承した俗語だが、差別的にその名前自体が"con-"(詐欺)+way(方式)じゃないかというのもある。そういうダジャレはひんぱんに言われ、ザ・レイト・ショウのスティーヴン・コルベールは、「スティーブ・バノンてのは、なにせ、Ban(禁止)+Non(ダメ)だからね」と、言った。

ちなみに「コーンウェイド」(conwayed) とは、質問されたときに、そのキーワードをつかみながら、全然別の文脈に話を持っていくことを意味する俗語になった。これは、トランプが何を言っても言い逃れを発明するケリアン・コーンウェイの強引さをそのまま継承した俗語だが、差別的にその名前自体が"con-"(詐欺)+way(方式)じゃないかというのもある。そういうダジャレはひんぱんに言われ、ザ・レイト・ショウのスティーヴン・コルベールは、「スティーブ・バノンてのは、なにせ、Ban(禁止)+Non(ダメ)だからね」と、言った。

デモクラットやトランプの批判者が彼の「嘘」と称するのは、いまや相当な数になるが、有名なものでは、まずトランプがプーチンと親しいという話、何百万人ものアメリカ人が非合法に投票したという説、そして最近ではオバマがトランプタワーの電話を盗聴したという嫌疑などである。

トランプ側からすれば、メインストリームのメディアはほとんどすべて「フェイク・ニューズ」を流しているというのだから、トランプがTwitterやFoxNews(依然トランプ支持のメインストリームメディア)で書いたり言ったりすること、つまりコーンウェイの言う「オールタナティヴ・ファクツ」しか「真実」ではないということになる。実際に、トランプが言う「嘘」(「普通の常識」から判断した場合の)は、「オルタナティヴ・ファクツ」(「ま、いろいろあるからね」ぐらいの意味?)とみなされ、許されてしまうような感じになりつつある。

トランプ側からすれば、メインストリームのメディアはほとんどすべて「フェイク・ニューズ」を流しているというのだから、トランプがTwitterやFoxNews(依然トランプ支持のメインストリームメディア)で書いたり言ったりすること、つまりコーンウェイの言う「オールタナティヴ・ファクツ」しか「真実」ではないということになる。実際に、トランプが言う「嘘」(「普通の常識」から判断した場合の)は、「オルタナティヴ・ファクツ」(「ま、いろいろあるからね」ぐらいの意味?)とみなされ、許されてしまうような感じになりつつある。

しかしながら、ここには、重要な問題がひそんでいる。それは、いまや、固定した「真実」や「事実」は終わったという現実である。コーンウェイがそれを熟知して言ったとは思えないが、すくなくともトランプの批判者たちの多くは、そのことにまったく気づいていない。

それは、"alternative"という語をまさにalternativeに理解していないところから来る。「オルタナティヴ」とは、一般には、「かわりの」という意味で理解されている。メインストリーム・メディアに対してオールタナティヴ・メディアといえば、マイナーな自主メディアやミニコミが浮かぶのはそのためだ。

が、何度も書いたように、ラファエル・ロンカリオ (Rafael Roncaglio) は、alternativeをalter-nativeに分節して考えるべきだと言った。つまり「オールタナティヴ」を能動的にとらえるならば、ここには「変革する」と「ネイティヴ」のふたつの要素がふくまれているのであって、単なる「主流」に対する「マージナル」にはとどまらないのである。

トランプとその一党は、このことを半分は意識している。彼や彼女らがくりかえし、突拍子もない(代案としての)オールタナティヴをぶち上げ、それを徐々にメインストリームに移し替えようとするのはある種の「変革」だからである。

また、彼や彼女らが、特定の「民族」や階級を特権・特定化する意味での「ネイティヴ」を標榜する点でも、alternative=alter-nativeを実践していなくなくもない。

しかし、ネイティヴをもっとミクロにとらえれば、ローカルという意味になる。つまり、オールタナティヴとは、極小的には細胞や量子のレベルまでローカライズされたローカル性を変革するという意味にもなる。

ただし、トランプ批判者と支持者のいずれの側にも欠如しているのは、オールタナティヴが能動的に受けとめられるとき、真実の認識しかたを変えなければならないという点だ。ここでは、もはや固定した1点に集約する真理はない。真理はプロセスになる。

「オールタナティヴ・ファクツ」とは、まさに、コーンウェイのねらいとは別に、このことを示唆している。つまり、ある事実に対して、それが「真実」であるかどうかよりも、その事実が生まれ、現象した過程を見ることが重要だということである。

森友学園の籠池泰典が、安倍晋三から100万円の寄付を受けたと言ったことが「事実」であるのか、それとも「嘘」なのかは、いずれ判明するかもしれない。あるいは、「いろいろあるやろ」的な「オールタナティヴ・ファクツ」でうやむやになるかもしれない。が、いまの段階でも、こうした「事実」がどのようにして浮上し、ここまで来たのかというプロセスを追うことはできるし、それを掘り下げることはできる。焦点はむしろそこにある。

トランプの「嘘」の大半は、ひとびとの数字信仰と「常識」を逆手にとった誇張やすり替えである。メインストリームメディアは、それに対して、「ファクツチェック」と称して、異なる数値やデーターを提示することによって対抗するパターンに終始している。が、検討しなければならないのは、トランプはそうした「オールタナティヴ・ファクツ」によって何をどこに持って行こうとしているのか、なぜそうした「事実」(ないしは「嘘」)を提示するのかといったプロセスである。

【注記】トップにある写真は、トランプを訪問した並み居る「非白人」のセレブたちを無視し、コンウェイが、ソファーに裸足でくつろぎ、スマホをやっているという「事実」を示していると受け取る者もいるだろう。が、彼女の説明によると、来賓を全員写真におさめるためにはソファーのうえが一番いい位置だったので、そうなっただけなのであり、この写真は、撮影の出来具合をチェックした瞬間のショットだという。つまりプロセスとしての「真理」はそういうことらしい。しかし、そうしたプロセスは、現場にいたローカルなひとびとしか実感することができない。

(2017/03/17)

現地時間の2月28日、ドナルド・トランプは、初めての議会演説を披露した。その内容の薄(下段注)さに関しては、バーニー・サンダースが直後の声明のなかで適格に指摘している(→参考)が、これまでトランプを激しく非難してきた人々でさえも、「感動的だった」と言ってしまうシーンがあった。イェーメンでの「テロリスト掃討」作戦で死んだNavy SEALのウィリアム・オーウェンスをトランプが「追悼」するシーンである(→参考)。

トランㇷ゚の大げさな追悼の言葉と、型通りのスタンディング・オベイションとによって、場内は異様な雰囲気になったが、これがマスメディアとしてのテレビで報道されると、すべては一幕の濃密な「泣かせ劇」としての効果を現場以上に盛り上げるのだった。

トランプとそのアドヴァイザーたちは、十分この効果を計算していたはずである。今回、めずらしくテレプロンプターを使い、用意した原稿を読んだのも計算済みであった。おかげで、(文字)内容よりも、劇場効果が優先され、その内容の浅さはうやむやになってしまった。うまいといえば、うまい演出である。その後のテレビ報道はもとより、ライブ録音を鸚鵡返しに流すソーシャルメディアまでも、このときはマスメディアの関数になりさがり、この「泣かせ劇」をひたすら盛り上げることに協力することになった。

トランプから干されたCNNのヴァン・ジョーンズまでもが、「これでトランプは2期とも大丈夫だろう」と言う始末である(→参考)。実際、徐々にトランプの評価は上向くだろう。及び腰だった日本の株価までも、演説劇のあと急に上向き、今日は一気に上昇する気配である。

ウィリアム・オーウェンスを殺したこの攻撃作戦は、トランプ政権下の軍事作戦での最初の犠牲者であるといわれている。だから、オーウェンスの父親は、トランプに会うことに反発し、この席への招待を断ったという(→参考)。

トランプがこの演出・主演劇のなかでオーウェンス夫人と遺族たちに「最高司令官」としてその戦闘の失敗を謝罪することはなかった。彼は、オーウェンスの死をたたえたが、それは、この死に続く兵士の今後の死の負担を軽くするねらいがあるのである。

ひとの死とその近親者たちの悲しみは、部外者の論評や批評を拒絶する。しかし、泣くということで「感動」を盛り上げようとするあらゆる映像表現がそうであるように、泣かせるということは、ひとつの暴力ではないだろうか? 映画の評価を「泣けた」かどうかで測るのは、幼稚すぎる。しかも、それは、はからずも泣いてしまったのではなく、周到に演出された結果生じた泣きなのだ。あなたはだまされたのだ。

トランプは、テロと経済への恐怖をあおって大統領になったが、次の手は泣きである。トランプの後ろでスタンディングオベイションの演出を先導していた副大統領のマイク・ペンスと下院議長のポール・ライアンのうち、ライアンの目にちらりと涙が浮かんだように見える瞬間があったが、オーエンス夫人の涙と祈りの身ぶりにつられてトランプが泣くようなことはなかった。泣かせる者は決して泣きはしないのだ。その意味では、ライアンはまだお人好しなのかもしれない。

(注)トランプは、環境問題、受刑者数の増大、公教育の問題、すでに予定済の、大企業と証券会社への税制優遇処置、「クリーンな水規制法」の撤廃に関しても、「ひとことも触れなかった」、とサンダースは批判する。

(2017/03/02)

2月22日から25日まで開かれたCPAC (Conservative Political Action Conference)で、23日、スティーヴ・バノンがめずらしく公開の席に姿をあらわし、熱弁をふるった。こりやぁ、完全にトランプより上だなと思わせる「明晰」なしゃべり方と「論旨」で、基調演説をしたトランプの、例によって例のごとくの「ヴェリー・ヴェリー」や「バイ・ザ・ウェイ」を連発する語彙数が貧弱で、殺し文句は「グレイト・アメリカ・アゲイン」しかない無内容な演説(→参考映像)とは対照的であった。バノンの参考映像→(部分) (全体)

当初演技と思われていたトランプのこうしたスピーチは、最近は、やはりこれしかできない結果なのだといわれるようになっているが、そうだとしたら、なおさら、バノンはこの「特異性」が大いに役立つと見込んでいるにちがいない。

そういえば、あのゲッベルスは、1942年1月29日の日記にこんなことを書いていた。

大抵の国民はわれわれが考えているよりずっと幼稚である、これは特に銘記すべき点だ。したがってプロパガンダにとって重要なのは、常に中身が単純明快であること、そして反復すること、この二点である。可能なかぎり問題を単純化し、たとえインテリどもに何と言われようと、決して小難しい理屈を振り回したりしない者、世論操作において最終的に大成功を収めることができるのはそんな人間なのだ。

(グスタフ・ルネ・ホッケ『ヨーロッパの日記 第II部 ヨーロッパ日記選』より)

だから、トランプを嘘つきやバカあつかいするのは、バノンの術中にはまることになる。

が、バノンが姿をあらわしたのは、ひょっとすると、現在の彼がかならずしも安泰とはいえない内部状況を示唆しているかもしれない。

面白いと思ったのは、American Conservative Unionの議長のマット・シュラップ (Matt Schlapp)が司会し、主席補佐官のラインス・プリーバスといっしょに話したこの席上で、バノンが、トランプ政権の課題のひとつに「行政国家の脱構築」(deconstruction of administrative state) があると言い、それが非常に受けたことだった。

これは、国内外の「安全保障」(セキュリティ)を第1課題、「経済ナショナリズム」を第2課題とすると、第3の課題に入るというのだが、彼が、「ディコンストラクション・・・」という言葉を使ったときに、明らかのこの語の使用を理解していると思われる観客から少なからぬ拍手が起こった。言い換えれば、この会場には、「脱構築」という思想史的な文脈を幾分なりとも承知した「インテリ」もいたということである。

バノンが、「行政国家の脱構築」と言う場合、まずは、国内的な税制やもろもろの規制、国家間の諸協定を組み替えるということにとどまらず、現在の国家様式を規定している官僚制を撤廃することをも含む。しかし、それでは、官僚主義的な「行政国家」の先にはどんな国家が想定されているのだろうか? バノンのこれまでのエスノセントリズム的な発言、彼が主導する性差別的な方向への選択と人事を見るかぎりでは、想定されている国家は、「多元化」した「民族国家」でしかないように思える。

そもそも「脱構築」(de-construction) は「再構築」(re-construction) ではなく、その対象の「解体」なしにはゼスチャーに終わるだけだ。ナショナリズムにこだわりながら、いったい、どうやって「国家」を脱構築するのだろう? 経済ナショナリズムなどと言わず、まずそのナショナリズムを「脱構築」すべきである。

(2017/02/28)

ロシアスキャンダルで「辞任」に追い込まれた国家安全保障補佐官のマイケル・フリンの後任にH・R・マックマスターが抜擢されたことによって、トランプ政権の「手配師」スティーブ・バノンの位置と役割が後退する気配が出てきた。

ヴェトナム戦争に批判的で、米軍の「近代化」に対して一見識(マルチ・ドメイン・バトルの提唱など)を持つフリンは、湾岸戦争やイラク戦争で功績を挙げた戦争のプロであり、バノンのようなアマとは違う。おそらく、マックマスターを推薦したのは、ジェイムズ・マティス(国防長官)とジョン・F・ケリー(国土安全保障長官)で、これによって、バノンをけむたく思っていたマティスとケリーは、国家安全保障会議で完全なイニシャチーヴを取ることが出来る。

記者の質問に対して、ホワイトハウス報道官のショーン・スパイサーは、2月21日、「もし新国家安全保障補佐官(マックマスター)が望むならば、スティーブ・バノンを国家安全保障会議のメンバーからはずすことを真剣に考慮するだろう」と受け取れることを述べた。→参考

記者の質問に対して、ホワイトハウス報道官のショーン・スパイサーは、2月21日、「もし新国家安全保障補佐官(マックマスター)が望むならば、スティーブ・バノンを国家安全保障会議のメンバーからはずすことを真剣に考慮するだろう」と受け取れることを述べた。→参考

もうひとつは、マイロ・ユノポレス (Milo Yiannopoulos) の「転落」である。彼は、トランプの政権に直接関与してはいないが、選挙中から、サブカルレベルでのトランプとオルト・ライトの「広告塔」のひとりであり、スキャンダラスな発言で、「右翼」を越えた支持者をひろげていた。

もうひとつは、マイロ・ユノポレス (Milo Yiannopoulos) の「転落」である。彼は、トランプの政権に直接関与してはいないが、選挙中から、サブカルレベルでのトランプとオルト・ライトの「広告塔」のひとりであり、スキャンダラスな発言で、「右翼」を越えた支持者をひろげていた。

しかし、「右翼」メディアのインタヴューでの彼の発言(→参考)が、未成年者との同性愛セックスを推奨するかのように受け取られ、まず、CPAC (Conservative Political Action Conference) の会議イヴェントでキーノートスピーチをするはずだったのがキャンセルされ、さらに、サイモン&シュスターから出ることになっていた自伝的な本の出版も中止になった。そして、トランプとバノンと彼を結びつけていた肝心かなめのブライトバート・ニューズのスタッフをも辞めることになった。→参考

面白いのは、彼の「転落」のきっかけが「右翼」のなかから出てきた点だ。ある意味、自分がゲイであることを公言し、その一方で「ミソジェニー」(女嫌い)を売り物にしてアブナイバランスを取っていたユノポレス だが、そういうアブナさは、ブライトバート・ニューズのような狭いインテリ「右翼」コミュニティのなかでは受けたとしても、人種差別と女性差別がしみ込んでいる反動主義者たちや、共和党やその支持者全般は、ある種「イヤミ」な語調で物議をかもすユノポレスに眉をひそめており、どこかで切り捨てるチャンスをねらっていたようだ。

ユノポレスは、単なる「右翼」や「左翼」の枠組みにはまらない面白さを持った人物で、マスメディアで浮かれていないで自分のメディアで発信し続ければ、なにか新しいことが生まれたかもしれないが、これだけマスコミの垢にまみれてしまうと、これから自分のメディアで再出発するということはむずかしいし、そもそもそういう器ではないようだ。またひとり使い捨てされた。

こういう動きを見ていると、かつてピエール=シモン・ラプラスが、200年以上もむかしに言った言葉を思い出す。「国家の安定と幸福のためにはこの限界を越えないことが重要である。恒常的な原因の作用により、国家は絶えずこの限界内へと連れ戻されている――それは、海水が激しい嵐でかきたてられても重力によって海底へ再び連れ戻されるのとちょうど同じようなものである」(内井惣七訳『確率の哲学的試論』)。

こういう動きを見ていると、かつてピエール=シモン・ラプラスが、200年以上もむかしに言った言葉を思い出す。「国家の安定と幸福のためにはこの限界を越えないことが重要である。恒常的な原因の作用により、国家は絶えずこの限界内へと連れ戻されている――それは、海水が激しい嵐でかきたてられても重力によって海底へ再び連れ戻されるのとちょうど同じようなものである」(内井惣七訳『確率の哲学的試論』)。

しかし、トランプの「軌道修正」は、決して「国家の安定と幸福」へはつながらない。トランプが大統領に当選して以来、イライラやウツや虚無感につきまとわれる「トランプ症候群」というのに感染する者が増えているそうだが、わたしなんぞは、別の意味の「トランプ病」に苦しむひとりかもしれない。つまり、トランプ政権の消息と雑報を毎日むなしく追い続けるという依存症である。

おかげで、来週早々には受賞が決まるアカデミー賞のコメントをする暇もない。が、それにしても、ノミネートされている作品で、「いま」を感じるのは皆無ですね。宇宙人との交流を描く『メッセージ』 (Arrival) は面白かったが、政治的には単純すぎる。『ラ・ラ・ランド』 (La La Land)は、作りがオリコウすぎるし、「悪」を感じないキャラクターを演じる『Fences』のデンゼル・ワシントンはつまらない。『LION/ライオン 25年目のただいま』 (Lion) は、ニコール・キッドマンの慈善事業みたいだし、『マンチェスター・バイ・ザ・シー』 (Manchester by the sea) は、ケイシー・アフレックがワン・ランク脱皮した演技で見せるけど、でもワンパターンだなという印象。その意味では、時節柄、ナタリー・ポートマンがジャクリーン・ケネディを演じた『ジャッキー ファーストレディ 最後の使命』 (Jackie) は、ディテールの演技がなかなかよかったが、これは、作品賞にははいっていない。

話が横道にそれた。ラプラスの言う「国家の安定と幸福」というのはあくまでも相対的なものであるが、そうだとしても、トランプ政権では、それがどちらに転んでも、相対的な「国家の安定と幸福」にはつながらないだろうと思う。そして、一番腹が立つのは、この政権のスキャンダラスな雑報にふりまわされているあいだに、この政権のヤバさ加減に乗じた投資や起業や陰謀で儲ける者はぬくぬくと生きているということだ。

古人の引用ついでにエッカーマンの本から引用しよう。74歳のゲーテはこんなことを言ったという。「世の中の状況というのは、永遠に、あちらへ揺れ、こちらへ揺れ動き、一方がしあわせにくらしているのに、他方は苦しむだろうし、利己主義と妬みとは、悪霊のようにいつまでも人々をもてあそぶだろうし、党派の争いも、はてしなくつづくだろう」(山下肇訳『ゲーテとの対話』、1824年2月25日)。

(2017/02/23)

スティーブ・バノンへの非難と攻撃が高まるなか、中国系の『South China Morning Post』 (2017/02/12) でピーター・ガイ (Peter Guy)が面白い観点からバノンを論じているのを読んだ。それによれば、「われわれが昨年目撃したのは選挙ではなくて、平和革命だったのだ」という。

バノンを「起業家」(entrepreneur) として評価するならば、彼がやったことは、「最高度の起業業績」だった。「体制(エスタブリッシュメント、既存の権力層)を転覆させ、政府を攻撃し、主要な二大政党を退去させ、3つの“王朝”(ブッシュ、クリントン、オバマ)を消滅させ、出どころ不明なひとりの候補をつかって権力を掌握した」のだからである、と。

世界は起業家によって変わったとガイは見る。80年代にスティーブ・ジョブズのような起業家が政府の規制からひとびとの精神を解き放つ「革命」を起こして以来、その流れはメインストリームになった。eBay、アマゾン、Paypalがやったことは、インターネット・コマース(商取引)を加速させ、中国のAlibabaやBaiduやTencentを生んだ。

しかし、ピーター・ガイは、同じパターンでトランプ流の政治経済が世界に広まるとは考えてはいないようだ。彼は、インターネット・コマースの中国の現状をかならずしも楽観視してはいない。いわく、「インターネットのあらゆる機会を中国で本格的に成功させるのは至難の業である。そのときまでに、そういう機会はもはやユニークな発明ではなくなっているだろう」。

そして、彼は、起業家資本主義というものが、アジアではすんなりとはひろまることはないという認識をいだいている。

「モラル的な制約なしの転覆や逸脱、破壊的で反体制的(アンチエスタブリッシメント)な思考やスキームの方法――つまりアメリカ的起業哲学のよりどころ――は、アジア社会では、簡単には、賛同され、理解されることはない」。

トランプ現象を、アメリカ的起業家資本主義の行きついたものととらえることによって、あらわになることは多い。とすれば、いま露出しつつあるのは、起業家資本主義と「旧来」の資本主義との食い違いであり、摩擦である。

ピーター・ガイは言わないが、資本主義の本質は、自己解体にあり、その本性を解放するならば、国家のようなものを揚棄してしまう。が、中国は、資本主義を国家という閉ざされた枠のなかに閉じ込めようとやっきになっている最大の国家のひとつである。

どのみち、アメリカは、起業家資本主義の道を進むしかない。それは、当然、国境を越えざるをえない。が、トランプ/バノン政権は、国家を越える方法で権力と利害を掌握したにもかかわらず、今度は、国家の枠にしがみつく。その結果は、国家の枠に執着する他の国家との対立の激化である。それは、もうすぐ危険な兆候をあらわにするだろう。

たとえトランプ/バノン政権が、“起業”として成功したとしても、それは選挙に対してであって、政権としてはすでに失敗が露呈しつつある。事実は、「最高度の起業業績」どころか、最低の業績にむかいつつある。

(2017/02/14)

アメリカの面白さは、絶望的な現状のなかにかならず光明がきらりと閃き、それがやがて現状をくつがえしてしまうことが起きる点だ。それは、アートでも映画でもおなじである。

MSNBCのレイチェル・マドウほど楽観視はできないとしても、「インビジブル」(見えない)運動は、そんな光明のひとつだ。最初は、Googleドキュメントに発表された「トランプの計略に抵抗する実用ガイド」が、さまざまに応用され、利用されている。ローカルへの固執、「いまここ」から始めること。まさにトランスローカルな運動が反トランプ運動を推しあげはじめた。参考→「

INDIVISIBLE: A PRACTICAL GUIDE FOR RESISTING THE TRUMP AGENDA」、

マドウの紹介とコメント。

スティーヴ・バノンがどんなに巧妙な画策をたくらんでも、彼の政権は決して成功しないだろう。そもそも、いまごろ「ナショナリズム」を標榜しても意味がない。それが、「経済ナショナリズム」と粉飾されようとも、ナショナリズムには全く先がない。

「ナショナリズム」は、「ネイション国家」をどう解釈するにせよ、どのみち国家の枠にしがみつく。しかし、すでに「ナショナル」が「トランスナショナル」や「マルタイナショナル」なものとして、それ自身を越え出ているような状況のもとでは、ナショナリズムは無理の極みである。

もっとも、いまになって「ナショナリズム」が持ち出されるのは、ナショナリズムがトランスナショナルやマルタイナショナルな変貌を遂げ、ナショナリズムに固執することができなくなったからにほかならないが、しかし、歴史は逆戻りはしない。したとしても、つかの間だ。

いまの時代、その内部に「トランス」(trans) の要素、つまりは、それ自体を越え出る/はみだす要素を内包しないもの・ことはありえない。国家にしても企業にしても個々人にしても、すべてその内に「トランス」な要素を内蔵し、みずから領域を「異犯」し、相互浸食を起こし、たえず「異」なるものと交信状態にある。

ナショナルなものがあるとしても、その地平はたえず流動し、現実は国境や国籍といった便宜的な規制をはみ出る現象に満ちている。とりわけアメリカという国はそうだ。だから、ひとたび、そうした規制を厳密化すれば、とたんにその経済も政治も生活もなりたたなくなるわけである。

ここで語彙論的な妄論を弄することがゆるされるならば、「trans」の反対は「in-trans」(無・トランス)である。「イントラネット」 (intranet) とは、外部につながていないネットワークであり、「intransigent」とは、非妥協的という意味だが、「interior」が「内部の」という意味なのは、要するに「外部」に対して自己を閉ざしていて「外部」を欠いているからである。だから、いまの時代に「ナショナリズム」を標榜するのなら、「イントラナショナリズム」とでも言いなおしたほうがいい。

イントラナショナリズムは、いまの時代にはもともと無理なのだから、そこからおのずから漏れ出してしまうものを阻止するために「壁」を立てなければならない。「intramural」(イントラミュラル=城壁内の)な政策が必至となる。ウエストバンクに壁を構築した軍事産業との腐れ縁もさることながら、トランプ政権がメキシコ国境に冗談のような壁を立てなければならないのも、イントラナショナリズムの宿命だ。

トランプとその一党は、20世紀後半からはじまったトランスローカルな動向を阻止するために、擬制のトランスローカルな運動(たとえば「ティーパーティ運動」)に賭けた。それは、一面において成功し、トランプ政権が成立した。しかし、テクノロジーやエネルギーや地球環境といった本来の意味のインフラストラクチャーから生起する動向がトランスローカルであり、トランスモレキュレールだとすれば、擬制の「トランスローカリズム」としての「ティーパーティ運動」などは、先が見えている。「インヴィジブル」運動のガイドには「トランスローカル」という言葉はないが、この運動がそうした点をしっかりと押さえて進むならば、明日は暗くない。

(2017/02/06)

トランプが大統領に決まったとき、ふと思い出した映画が、ボブ・フォッシー監督の『キャバレー』 (Cabaret/1972) とマーティン・リット 監督の『ウディ・アレンのザ・フロント』 (The Front/1976) だった。

クリストファー・イシャウッドの『さらばベルリン』 (Goodbye to Berlin)(中野好夫訳『救いなき人々』) にもとづく前者は、1930年代のベルリンのカバレット(当時最も活気のあったライブスペース)のシーンからはじまるのだが、最初さんざんバカにされ、パロディー化されたりもしていたナチの連中が、最後のシーンでは、客席の大半を占め、観客たちの姿がカーキ色のナチだらけになる。

そのカバレットのMC役を演じたジョエル・グレイのシニカルな演技が、世間というものの日和見性を鋭く描いていて、ぞくぞくした。映画化は、1966年にブロードウェイ・ミュージカルとして大ヒットしたものにもどづいている。ジョエル・グレイも同じ役を演じた。

イシャウッドの原作は、1951年にジョン・ヴァン・ドゥルーテンによって『わたしはカメラだ』 (I am a Camera) (これは、原作の主人公・語り手が作中で言うセリフ)というタイトルでブロードウェイの舞台で上演された。ドゥルーテンとしては、迫りくる赤狩りの時代をひしひしと感じながらこの作品を脚色したはずだ。

『ザ・フロント』は、実際に赤狩りでブラックリストに載せられたマーチン・リットが、同じように赤狩りで干された俳優(たとえばゼロ・モステロ)らの協力をえて演出した渾身の作で、1976年の公開時には、ニクソンがウォータゲート事件の発覚で失墜した後ということもあり、赤狩りの時代を二度と繰り返すまいという暗黙の意識で称賛された。

「フロント」というのは、ダミーのことであるが、赤狩りでマークされて仕事が出来なくなった脚本家に頼まれて名前と「おもてむきの顔」を貸したしがないレジ係りを演じるウディ・アレンが、まさにはまり役で、赤狩りの背景などまったく無知だった男が、最後には、非米活動委員会の査問を愚弄する。アレンが演じるのだから、決していさましくではないところが実にいい。

これらのことは、『シネマ・ポリティカ』や「シネマノート」に何度も書いたような気がするので、ここでは書かなかったが、先ほど、『TIME』のインタヴュー (Matthew McConaughey Says We Need to 'Embrace' President Trump) でトランプとハリウッドの関係について質問されたマシュー・マコノヒーが、冗談ではなく、トランプを受け入れるべきだという意見を早くも述べているのを読み、なんかどっかで見た光景だなと思ったので、書いてみた。

多数が反対していた反動が今日ひとり、明日ひとりと肯定者を見出し、いつのまにか反動ではないかのように受け入れられていくのだ。ヴェトナム戦争の終焉から湾岸戦争の開始の短い時期にも、同じような光景を見たし、その原型が『キャバレー』や『ザ・フロント』でも批判的にとらえられているが、今回は、そうした変貌よりもより劇的なものになるのかもしれない。

(2017/02/03)

アメリカが燃えている。これでは、とても、例年のようにアカデミー賞の「予測」などにふけってはいられない。

何度も指摘したが、トランプ現象を動かしているのはスティーヴ・バノンである。が、彼が黒幕ではなく「首席戦略官」としてトランプ政権の前面に出てきたとき、わたしは、ふたつの可能性を考えた。この人選が、トランプを大統領に押し上げたバノンの功績への褒美にすぎない可能性と、トランプがすでにバノンのコントロール下にあり、バノン路線で行くことを決意している可能性とである。

どうやら、トランプは、完全にバノン路線で行くことに決めてしまったようである。バノンは、いまや、NSC (国家安全保障会議)の主要メンバーの地位をも獲得した。こうなると、彼は、国務省や国防総省の頭越しにホームランド・セキュリティを動かすことができる。

もはや、トランプの演出でスリリングな「プロレス興行」を披露し、あぶなくなったらマイク・ペンスが「レフリー」として割って入るなどいう趣向は不可能になった。

なにせ、バノンは「本気」(いまはとりあえず括弧でくくっておく)である。2014年に、バチカンでの会議にスカイプで参加したとき、「われわれは、ジハード主義者、イスラム人、イスラム系ファシズムと闘う全面戦争のただなかにある」とバノンは語っていた。彼は、ある意味、そうした「聖戦」を全面展開するためにトランプを選んだともいえる。→参考

今回、1月20日の大統領就任式の日以来、全米の多くの街でトランプ政権批判の激しいデモが起こっている。しかし、かつて、ステーヴ・バノンが監督・製作した映画『オキュパイ・アンマスクド』で、「オキュパイ・ウォールストリート」運動の暴力的側面を意図的に強調し、歪曲化したイメージでこの運動の持つポテンシャルを骨抜きにしようとしたことを思うと、現在起こっている運動が過激になればなるほど、それは、バノンの思う壺になるのではないかという気がする。

すでに彼は、自分はナショナリストだが、レイシストでもファシストでもなく、「経済ナショナリスト」なのだと言った。おそらく、彼は、資本主義経済と科学テクノロジーの根にユダヤ=キリスト教的伝統を据え、その根を引き抜こうとする者たちを徹底的に排除しようとしているように見える。

トランプとともに「大空位時代」 (Interregnum) が始まったという説があるが、そうだとすれば、その「空虚な中心」をコントロールするのは、スティーヴ・バノンと、トランプの女婿ジャド・クシュナーである。クシュナーは、正統派ユダヤ人を両親にもち、シリコンバレーとのコネクションも深い。一筋縄ではいかない。

トランプとともに「大空位時代」 (Interregnum) が始まったという説があるが、そうだとすれば、その「空虚な中心」をコントロールするのは、スティーヴ・バノンと、トランプの女婿ジャド・クシュナーである。クシュナーは、正統派ユダヤ人を両親にもち、シリコンバレーとのコネクションも深い。一筋縄ではいかない。

(2017/02/01)

反対したけど、就任式ではみんなお仲間。

カーター元大統領までいるぞ。

あんなに反対したバーニー・サンダースもエリザベス・ウォーレンも。ジョン・マケインとお友達?

基本の問題はこれだな。

オバマのときも変わらなかった。

トランプサポーターと反トランプデモ。が、どのみちたくさん集まれば「歓迎」になってしまうよ。

こちらは少数主義。しかしまだ多すぎるかも。

でも、「オートノマス/アウトノミア」宣言には注目 →

The Autonomous Student Network (ASN)

どうせ集まるなら、無言がいい。

ひとりだけの抵抗というのもあるけれど。

でも、重要なのは、Tr

ump をTr

amp に、つまり「

U」を「

A」に変えることかな? わたしが最初に「トランプ」という音を聴いて想い出したのは、ドナルド・トランプではなく、『

街の灯』でチャプリンが演じる「A Tramp」(ある浮浪者)だった。

ちなみに、リンクで見られる真なる名場面について、『スラヴォイ・ジジェクによる倒錯的映画ガイド』(The Pervert's Guide to Cinema/2006) は見事な解説をしていた。

(2017/01/22)

前回、インディ・フィルムメイカーのグレッグ・パラストと彼のチームが、ローリングストーンとBBCテレビのために独自の調査と取材でトランプ「勝利」の「謎」を暴いたことを報告したが、東部時間の午後8時(日本時間の20日午前10時)に、Facebookのライブ配信機能を使って、彼のドキュメンタリー"The Best Democracy Money Can Buy: A Tale of Billionaires & Ballot Bandits"(最上のデモクラシー・マネーが買える―億万長者と票泥棒の物語)が配信されるそうである。

https://www.facebook.com/GregPalastInvestigates/

パラストはこう呼びかけている:

このフィルムは、今週アップデイトされたばかりです。見れば、笑い、泣き、そして抵抗の元気が出ることを保証します。トランプは勝たなかったのです―億万長者の支持者たちがかっぱらったのです。われわれはとりもどせるのです。ぼくと手をむすびませんか?

(2017/01/19)

年があらたまったので新テーマで行きたいと思っていたが、昨年末まで追ってきた米大統領選へのわだかまりにケリをつけることが出来ないまま、七草が過ぎた。

昨年は、世話になったり、深い記憶に残っているひとびと(たとえば高田継男、浜田剛爾、宇野功芳、長谷川五郎)が亡くなったので、追悼でも書くかとも思ったが、年頭から回顧や追悼でもあるまいと思っているうちに、偶然、驚くべき文章に出会った。

グレッグ・パラスト (Greg Palast) が2016年8月24日に 「RollingStone」に書いた"The GOP's Stealth War Against Voters" である。

驚くべきというのは、パラストが、選挙に先立つ2か月半もまえに、なぜドナルド・トランプが選挙に勝ったかを予見していたからだ。それも、単なる予測ではなく、しっかりした根拠にもとづいてである。これには感銘した。

投票数では半端でない数字でヒラリー・クリントンが上回っているのにトランプがなぜ勝てたのか? すでに投票システムの杜撰さについてはわたしもリポートした。機械が壊れていたり、身分証明書の不備で投票に行っても投票できない者が多数いたり、民主党の支持者には投票に行かなかった者が多かったとか、選挙人制度の不備、選挙人たちの優柔不断、はては、投票システムへの「ロシアのハッキング」の推測もあった。

しかし、オバマ政権とその複数の諜報機関が公式に認めた「ロシアの介入」にしたところで、証拠は一切提出されず、一般人が納得できる報道はまったくない。ハッキングといっても、インターネットに接続されていないシステムのほうが多かったという状況下では、その効力にかぎりがあることは素人でも推測がつく。じゃあ、どうなんだ? トランプの当選は単なる僥倖(ぎょうこう)だったのか?

そうではない。トランプはたしかにヤバいことをやった。が、それはきわめて「合法的」なやりかたでである。トランプはその点では完璧にビジネスマンであった。が、そのビジネスは、シン・ビジネス (sin business) つまり、「普通」の投資家なら嫌う「シン・ストック」 (sin stock)(悪徳株?) の姉妹語の流儀である。

シン・ビジネスとは、商法的には違法ではないが、道徳的には「好ましくない」、たとえばポルノ、合法麻薬、賭博、武器などの産業、ひとの弱みにつけこむ商売、習慣性を誘発するもの(癌を誘発することが明らかになっているタバコなども含まれる)を売ること等々を意味する。

トランプがなぜシン・ビジネスマンであるかというと、彼は、合法的であれば、手段を選ばずに自分の利益や目的を進めるからであるが、選挙で彼が取った手段もそのやりかただった。

グレッグ・パラストによると、トランプの勝因は、「クロスチェック」のプログラムを最大限に活用したことである。クロスチェックとは、日本語で言う「ダブルチェック」や「セカンドオピニオン」と同義語であり、要するに「二つ以上の異なる方法や観点、資料などによりチェックを行ない、確認や検証の精度や信頼性を高めること」である。

アメリカの選挙制度に「クロスチェック」のプログラムを本格的に持ち込んだのは、2005年にカンザス州の州務長官のクリス・コバック (Kris Kobach) だとのことだが、これは、名目上は、なりすましや二重投票を防ぐためのものだった。たとえば、ジェイムズ・ブラウンというひとがいた場合、ミドルネームがちがっていることもある。つまり、ジェイムズ・ブラウンというひとが複数投票に来た場合、名前だけで判断されると「同一人物」ということになり、同一人物が複数の投票をするという疑いを持たれる。逆に、ミドルネームだけを変えて、同一人物が複数の人物になりすまし、複数の投票をすることも理論的にはありえる。だから。「クロスチェック」をして、そういう誤解や不法行為を防ごうというわけである。

しかし、実際には、このプログラムは、最初から、共和党の白人至上主義者たちが、移民者や少数民族(多くは民主党支持)を投票から排除するためにもうけたきわめて人種差別的な方法であって、そういう公平さとは縁がないとパラストは指摘する。これを積極的に推進したクリス・コバックは、前カンザス州共和党委員長であり、移民をへらそうとする提案をしているアメリカ移民改革連盟 (Federation for American Immigration Reform=FAIR) のメンバーである。

クロスチェックを「悪用」すれば、移民者や少数民族を摘出し、たとえ身分証明書で同姓同名ではないという証明をしても、名前が「同じ」だとして「不法」の投票者と断定することが出来る。たとえば、ジェイムズ・D・ブラウンという人物とジェイムズ・ブラウンという人物とが投票に来た場合、ミドルネームの「D」をはずすことによって、両者を「同一人物」だと判断し、投票資格をはく奪するのである。そういうことが可能なプログラムであり、州によっては、一度は導入したが、そういう問題だらけなので途中で中止したところもあるという。

パラストがなぜ11月の投票日よりはるか以前にこのプログラムの危険さを察知することが出来たかというと、

それは、このプログラムの「悪用」によって、2012年の選挙のときには、カンザス州では697,537票、オハイオ州では5000万 50万以上の票が「無効」にされたことをデータ的におさえていたからであり、トランプ陣営のアドヴァイザーのなかにクリス・コバックがいたからである。

それは、このプログラムの「悪用」によって、2012年の選挙のときには、カンザス州では697,537票、オハイオ州では5000万 50万以上の票が「無効」にされたことをデータ的におさえていたからであり、トランプ陣営のアドヴァイザーのなかにクリス・コバックがいたからである。

ただし、コバックが「正式」に各州にこのプログラムを推奨する以前から、類似の方法が使われていたとパラストは指摘する。2000年のアル・ゴア対G・W・ブッシュ選でゴアが敗れたのも、この方法によってだった。オバマが勝った2012年の選挙で共和党がかせいだ得票は、このプログラムの恩恵に負うところが多いとのことだ。

今回、僅差( 13,107票差)でトランプが勝ったミシガン州では、クロスチェックではじかれた投票者が 449,922人いた。

アリゾナ州では、85,257の差でトランプが勝ったが、はじかれた投票者は、270,824人、ノースカロライナ州では、トランプの勝利を決めた177,008票に対して、その3倍以上の589,393人がはじかれている。(→参考)

選挙中からコバックがアドヴァイザーとしてトランプを助けていたのだから、トランプがこのプログラムのことを知らないはずはなかった。コバックは、いかにして「有色」のマイノリティを排除するかを熟知している。クロスチェックを採用するかしないかは州の判断だ。このプログラムを採用している州を重視し、その運用を強化すること。トランプに投票する者には、クロスチェックにひっかかからないテクニックをしっかりと教え込むこと。こうした操作はきわめて「合法的」である。

トランプのシン・ビジネス、悪貨が良貨を駆逐するをあたりまえとする「興行師的」ビジネスは一貫しており、日本の公益法人でも厳しい制限のある「縁故人事」を、大統領府にまで平然と持ち込む。最近彼は、娘婿のジャレッド・クシュナーを上級アドヴァイザーに就任させるプランを発表したが、この場合も彼は、クシュナーを「無給」にするという裏ワザを使っていわゆる「反縁故主義法」(anti-nepotism law) を回避し、この縁故人事を「合法化」した。

1月20日から発足するトランプ政権は、こうしたシン・ビジネス路線を突っ走るだろう。それは、ある意味で見ものである。

グレッグ・パラストは、クロスチェックの問題を映像でも明快に解説しているので、見てほしい。

(2016/01/12)

あと数時間で2016年が終わる。今年は、例年に比して「雑日記」をよく書いた。リストを見てみると、7月30日にコンピュータ・ハッキング問題を書いたのがひとつのブースターになっことがわかるが、なんと言ってもトランプ現象の拡大が起きなければ、こんなには書かなかっただろう。おかげで、「アメリカ映画」なんか見る気がしなくなってしまった。フィリピンでは、エンターテインメントがハリウッド映画から「政治」ゴシップに移っているとのことだが、そんな流れが強まるのかもしれない。

で、トランプ現象はどうなったのか? 書きまくったけどそれがどうした (So What)と言われるかもしれないが、こちらとしても、この現象は"So What" なのである。いろいろあったけど、結局、ソー・ウォットじゃないかという感じである。

そのむかし、マイルス・デイヴィスのヒット作「So What」をはじめて渋谷のジャズ喫茶で聴いたとき、逆に「それがどうした」と言いたくなったが、10年ぐらいして、「性格のワルい」マイルスがなぜこういう曲を吹いたのかがわかった。こんな(アメリカの50年代末)社会では性格がワルくなるだろうし、そのまま生きようとしたら「So What」しかないよなと思ったのである。ちなみに、最近公開された『MILES AHEAD マイルス・デイヴィス 空白の5年間』(Miles Ahead/2015) はそういう屈折を全然描ききってはいなかった。

マイルスにくらべたらトランプは、もっと「素直」だが、所詮は「ニューヨーカー」である。それも、ウェスト・ヴィレッジあたりのお坊ちゃん育ちではなく、クイーンズ生まれで、ブルックリンあたりを徘徊したらしい。文化的にはブルックリンのにおいがする。が、いずれにせよ、「田舎者」のお坊ちゃんではなくて、食えない都会っ子であったということだ。これは、ある意味では「救い」である。その都会的セコさのおかげで、自分に(ということは、大統領就任後はアメリカ国家にとって)不利なことはちゃっかりと回避するということだからである。

閣僚や大使の候補にヤバそうなのがぞろぞろと挙げられたし、側近にはスティーヴン・バノンのような「危険人物」もいるが、トランプのやり口は、まえにも書いたように、プロレス興行のやり方なのだ。当然そこにはヘイトスピーチもレイシズムもセクシズムも丸出しの身ぶりが登場する。血も流れるし、怪我もする。なるべく死人が出ないようにはするが、死人が出ることもある。

考えてみると、アメリカ政治というのは、一貫して「興行」だったのではないか? トランプが目立つのは、これまでの政治=興行が、オリンピックの競技のような表向きは「フェアプレイ」でやってきたのを、彼は一挙にラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで行われるプロレス戦のような見世物にしたからだ。だから、見物する側は、あんまり興奮しないで、「So What」ぐらいの意識でいれば問題ない。

しかし、世の中はさまざまで、戦争反対だから戦争映画は子供に見せないという親がいるように、プロレスは「暴力」肯定だから反対というような、「So What」では済ませないマジめなひとたちもいる。こうなると、見世物で終わるはずの「興行」が修羅場になったりする。トランプを「興行師」とみなし、「So What」と冷ややかに眺めていれば、それが相当きつい批判にもなるのに、本気で観戦したりすると、演るほうも本気になるからだ。

そういう冷笑的な態度がドイツのナチズムをはびこらせたのだという批判はあるが、それは権力と大衆への買い被りである。トランプ現象をポピュリズムやナチズムで解釈するのはもう有効ではない。ちゃんと批判するのなら、そういうクリシェではない角度からしなければ、相手は痛くも痒くもない。

おそらく、重要な決め手は、「興行」のやりかたを問題にするよりも、その基盤をなすテクノロジーとエネルギー資源の問題に対して彼とその政権がどういう姿勢を見せ、実践するかだろう。ここが来年のわたしの注目点である。

(2016/12/31)

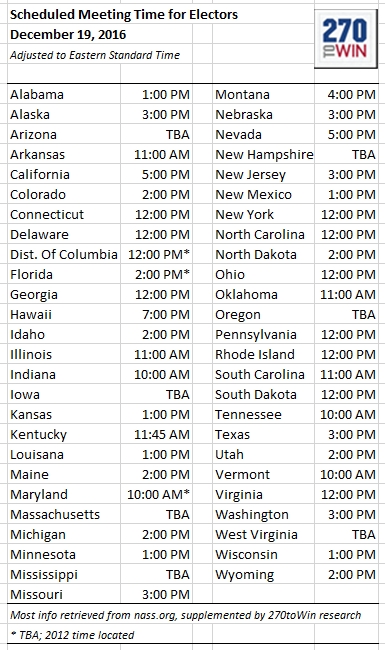

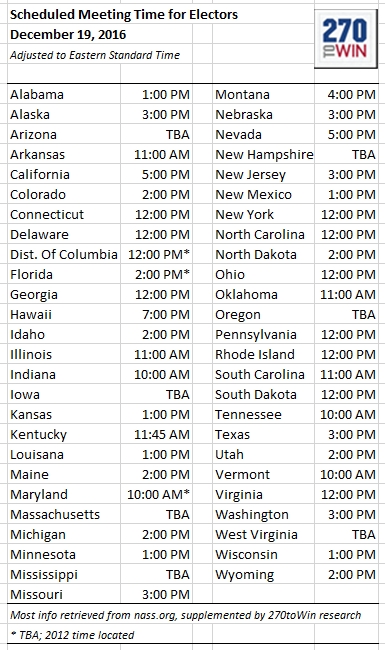

現地時間で12月19日は、イレクトラル・カレッジ(Electral College 選挙人団)が大統領と副大統領の最終選出をする日である。全米で538人の選挙人が、それぞれの州で集まり、投票をおこなう。(→

参考)

これまで、イレクトラル・カレッジは、憲法上の単なる「儀式」であり、11月9日の選挙で選ばれた二人の候補を慣習的にダメ押しするだけだったのだが、今年は、これまでとおなじにはならないのではないかという期待がもりあがっている。選挙人がドナルド・トランプを「大統領として適正ではない」という判定をくだすならば、理論的には、彼は大統領にはなれないからである。

トランプに反対しながらその当選を「当てた」マイケル・ムーアは、イレクトラル・カレッジでトランプが落とされると「予言」している。はたしてそうなるのか? (→参考)

おそらく、トランプとその一党は、トランプびいきのなかでも選挙人の割当数が少ない州にターゲットを置いて僅差に勝負をかけたのだろう。全体の投票数ではヒラリー・クリントンが250万票もトランプに上まわっているという。ちなみに、今回同様に、一般の投票数では上まわっていたアル・ゴアがジョージ・W・ブッシュにやぶれたときは、フロリダ州の0.009%という僅差が決め手になった。ゴアはそれに異を唱えたが、今回の再集計のときと同じように、州の最高裁が待ったをかけ、すべてがうやむやになった。

それがアメリカ選挙の「常識」というものだといえば、それにはちがいがない。しかし、ジル・スタインが主導して始まった投票の再集計(すべて司法の介入で中途半端に終わらせられたが)でもあきらかになったように、機械が壊れていて何万票も無効になっていたとか、そもそもアメリカの選挙システムは、0コンマ以下のパーセンテージの僅差で勝利者を決定できるようなしろものではないのである。

トランプが選挙の結果を受け入れない、受け入れるとすれば自分が当選したときだけだと言ったのは、まさにこのことを指していたわけだが、腐敗や不備を承知でその制度を利用してぬくぬく金儲けをしてしまう「悪徳」事業家のようなトランプの姿勢に批判が集まっている。

ある意味で、トランプのやりかたは、彼が関わったプロレス興行のやりかたに通じる。リングで相手を口汚く罵(ののし)ることは、プロレスのドラマトゥルギーである。ならば、「面白ければ」なにをやってもいいじゃないかということになる。しかし、当選後に彼が見せた人事では、超極右のイスラエル大使を選ぶとか、あいかわらず前言をひるがえすとか、ショウマンシップだと思っているうちに、のっぴきならない事態におちいるのではないかという不安をまきちらしている。

ある意味で、トランプのやりかたは、彼が関わったプロレス興行のやりかたに通じる。リングで相手を口汚く罵(ののし)ることは、プロレスのドラマトゥルギーである。ならば、「面白ければ」なにをやってもいいじゃないかということになる。しかし、当選後に彼が見せた人事では、超極右のイスラエル大使を選ぶとか、あいかわらず前言をひるがえすとか、ショウマンシップだと思っているうちに、のっぴきならない事態におちいるのではないかという不安をまきちらしている。

マスメディアはあいかわらずトランプ批判をくりかえしてはいるが、トランプがそれに屈する気配はまったくない。選挙人が公約に反してトランプに否を提示するほどの決定的なネタもまだない。最近、オバマ大統領は、ロシアが選挙に介入したことを公式に認めた。CIAとFBIは、その点で合意したというが、詳細はまだ何も出そうとはしていない。今後の数時間になにか出るのだろうか? オバマの置き土産があるのだろうか?

ロシアからのネット介入に関しては、わたし自身、知りたいことがたくさんある。この「雑日記」で大統領選挙のことを書き始めてから、ひんぱんにロシア(データではペテルスブルグ)からアクセスがあった。それは、サーバーレベルへのアクセスであり、調べてみると、"Secret.ɢoogle.com You are invited! Enter only with this ticket URL. Copy it. Vote for Trump!"というセンテンスがなんと「言語」の表示データにうちこまれている。「リファラー・スパム」というやつだが、"Secret.ɢoogle.com"の"ɢ"は、小文字と同じ高さで表記する「ラテンレター・スモールキャピタル"G"」であり、google.comのなりすましではない。

この件については、いずれくわしく書くつもりだが、日本語でトランプに言及しているようなサイトにまでスパムを送り、しかも、サーバー管理者の目にとまる明確なメッセージ(「Vote for Trump! トランプに投票せよ!」)を送りこむのだから、相当周到な準備と規模でおこなわれたプロジェクトのはずである。ただし、ペテルスブルグから送られたとしても、そこを経由しただけで、発信元はわからない。おそらくCIAやNSAならわかるだろうが、諜報機関は、自分の手のうちがわかってしまうので、情報の鮮度が完全に落ちる以前に真相を発表することはない。

いずれにしても、今回の大統領選挙は、前代未聞である。

(2016/12/19-06am)

なんだなんだ、つまんないアメリカになってしまった。オバマの「置き土産」のはずだった再集計がブロックされた。トランプと共和党系判事の圧力に屈した連邦地方判事マーク・ゴールドスミスは、現地時間12月7日(日本時間の今日)、再集計の中止を申し渡した。投票機械の故障等すでにさまざまな問題が露呈したミシガン州の再集計――それはとりもなおさずアメリカ合衆国の選挙制度の改正につながるはずだった――は、トランプのたくみな圧力に屈し、頓挫することになった。

参考→CNN

(2016/12/08-11:59pm)

二転三転、数時間ごとに状況が変わる。詳細は不明だが、ミシガン州の1680の地区 (precinct) のうち610の地区では再集計をしないとのことだ。これらの地区では、圧倒的に民主党支持の投票率が高いから、クリントン側にとっては集計の意味が半減する。

再集計しない理由は、ミシガンの州法では、投票後にマークシート式の投票用紙と集計用紙(マークシートをマシーンで読み取った結果)とのあいだに違いが出た場合には、再集計をしないと定められているからである。それは、おそらく、投票用紙をあとから抜き取ったり、追加したりして再計算を要求するような偽装行為を避けるための条例であろうが、今回は、それが裏目に出ることになる。

ジル・スタインが「手作業」による投票用紙の再計算にこだわったのは、読み取り機に不備なものがある可能性を想定したからだが、初日の再集計では、すでにかなりの数の読み取り機が故障していて、投票の結果がプリントアウトされていないケースが発見されているという。また、投票用紙が「見つからない」のもあるという。が、それも、州法の定めるところにより、選挙結果に影響はないということになるらしい。

こういう「いいかげんさ」がアメリカの面白さではあり、通常はそれでなんとかやってこれたのだが、そこにコンピュータ的な「精密さ」がはいりこむとやっかいなことになる。アメリカで、レジスターのない店でものを買うとき、1セント単位の釣銭にこだわったら、やっていけないようなところがある。1ドル98セントの支払いなら2ドル紙幣をわたして終わりだろう。9ドルだって10ドル紙幣を出して釣銭をもらわない客もいる。ある意味「おおざっぱ」さがアメリカの「伝統的」文化である。

この論法で行けば、ヒラリーとトランプとの「0.7%」なんて差は、「アメリカ的」ではないのだ。こんな差だったら、当然「引き分け」だ。それが、「偉大なアメリカ」の「よき伝統」であって、もしトランプが「偉大なアメリカをふたたび」というのなら、こういう僅差が出た場合には、「いいよ、おまえにやるよ」ぐらいのことを言わなければならない。

とはいえ、アメリカは、いま、そういう「いいかげんさ」を再検討しなければならないところに直面していることだけはたしかである。が、そうした過渡期には、直面した矛盾を解消する方向ではなく、うやむやにする方向に進む反動も加速する。トランプ現象は、まさに後者を典型的に体現している。

参考→theguardian

(2016/12/06-07pm)

先週の金曜に始まるはずだったが、ドナルド・トランプの必死の妨害でストップしていたミシガン州での再集計が、現地時間の12月5日月曜の午後から始まった。日曜に異例のヒアリングを開き、連邦地方判事マーク・ゴールドスミス (Mark Goldsmith) が再集計開始のゴーサインを出したからである。インガムとオークランドの両郡を皮切りに、全郡での再集計のスケジュールが決定し、12月13日のしめきりまでに終える予定。ざまあみろという感じ。

トランプの再集計阻止の訴訟は、再集計を12月13日のしめきりまでもたつかせ、時間切れに追い込むのではないかと予想されたが、トランプのあがきは(当面)頓挫したことになる。

再集計を求める運動 "Recount Rally" は、ますますもりあがりつつあるようだ。時間がかぎられているが、ミシガンやペンシルヴァニアの結果次第で、オーストリアのように、選挙のやりなおしに進むならばすばらしい。

が、その場合、ヒラリーが勝つとはかぎらない。リカウント運動で名を挙げたジル・スタインが大統領になったりしたら、まだアメリカはおもしろいなと言ってやろう。

が、その場合、ヒラリーが勝つとはかぎらない。リカウント運動で名を挙げたジル・スタインが大統領になったりしたら、まだアメリカはおもしろいなと言ってやろう。

ただ、こうした事態を見て思うのは、今回の大統領選挙ほど、アメリカのデモクラシーについて考えさせる出来事はなかったということだ。それは、あきらかに終わりつつあるが、それを終わらせたい側と、終わりをよりポジティヴな方向に展開しようとする側との決定的なちがいがあらわになりつつあるのである。

参考→Detroit Free Press

The Detroit News

USA TODAY

(2016/12/06-03am)

朗報である。オーストリアで行われた大統領選挙の投票が、先ほど(現地時間午後5時、日本時間午前1時)終わったが、15分後に結果が出るとのことで、ほんとかなと思っていたら、フランクフルター・アルゲマイネが、ネットサイトで、「グリュン」(「緑の党」)の前リーダーのアレクサンダー・ファン・デア・ベレンの勝利を告げている。極右のノルベルト・ホーファーの当選→オーストリア・ブレキシット→トランプとの連合といった最悪の事態は、当面回避されたことになる(→参考)。

今回は、5月におこなわれた選挙で投票に問題があったとかで、再選挙になったのだが、アメリカもこの方式で行くべきではないのか? トランプ側にやましいことがないのなら、再投票をしても、問題ないはずだ。

こう書いているあいだも、続々ニュースがはいっている。わたしは「報道」をやってるわけではないから、詳細は略すが、いま上述のサイトを開いたら、ページが更新され、こんな写真【↑】が新たに載ったので、アップしておく。

こう書いているあいだも、続々ニュースがはいっている。わたしは「報道」をやってるわけではないから、詳細は略すが、いま上述のサイトを開いたら、ページが更新され、こんな写真【↑】が新たに載ったので、アップしておく。

(2016/12/05)

そのうち、運動競技やオリンピックも開催がむずかしくなるかもしれない。「フェアー」なんて観念は吹き飛んでしまうから、「まともな」会議とか議論というようなものも、すべて「なれあい」か「冗談」になってしまうだろう。

すでに、トランプのおかげで「ポスト真実」 (post-truth)ということばが出来た。Urban Dictionary によると、世論が、「客観的な事実」よりも「感情や個人の思い(込み)」でうごくことを言う。

ジル・スタインと、トランプの当選に不信感をいだく人々の努力で、ミシガン州における大統領選挙の投票を再集計することが決まったかのように見えたが、それが、今日になって、むずかしくなりそうな気配になった。ミシガン州の司法長官ビル・シュティ (Bill Schuette) が、集計の差し止の訴えを最高裁(またかよ)に提出したからである。

現地時間12月2日午前10時30分(日本時間12月1日午前1時)、州開票検査役員会 (The Board of State Canvasser) は、たったの1%程度の得票しかないジル・スタインに再集計を要求する権利はないと唱えるトランプ陣営のクレームを慮(おもんぱか)り(実際には圧力におびえて)、州の最高裁への訴えを起こすことを会議で決定したという。

最高裁といっても、共和党の勢力でかためられているから、再集計が開始される見込みは薄れた。毎度のことながら、決定がすぐにおろせなくても、12月13日までに集計をしおわらなければならないという厳しいデッドラインでの再集計を「時間切れ」という理由で不能に追い込むこともできる。

12月4日には、オーストリアで大統領選挙がある。海外に軍事援助をしないと宣言したトランプにとっては、援助せずに軍備増強にはげみ、しかも路線が同じという国が最高に好都合なことだろう。つまり「ブレキシット」が世界中で起きることだ。アメリカン・ブレキシットの次は、オーストリアン・ブレキシットといきたいわけだ。とすれば、次期の大統領は、極右のノルベルト・ホファーで決まりである。予想がはずれればいいが、残念ながらそうなりそうである。

ところでオーストリアではなく、オーストラリアの話だが、トランプは、NATOもなくしたいというのだから、アメリカ・オーストラリア・ニュージーランドのあいだで結ばれているセキュリティ協定のANZUS 条約も組み換えをしないではいないだろう。

トランプが軍事条約を撤廃しようとするのは、平和のためでは、むろんない。金がかかりすぎるからだというのはわかりやすいが、ねらいはそんなに単純ではない。世界の軍事を「リモートセキュリティ」、「独立採算性」のよそおいをした「フランチャイズ」に持っていこうというのである。

しかし、軍事条約とアメリカの厖大な赤字との関係は、ダメな子どもに金がかかるといったような話ではない。長期国債を買わせ、その分、その縄張り内ではある程度好きなことをやらせるという軍事と経済と地域・国際政治とがからみあったもちつもたれつの関係なのだ。その点からみると、アメリカが密接な軍事/経済的関係をむすんでいた国々に「ブレキシット」を発症させるというのが、今後の動向にならざるをえない。トランプ流でやるならば。

(2016/12/03)

いま、日本時間の12月1日午前4時40分をすぎたところ。たった10分ほどまえ、つまり現地時間の11月30日(水曜日)午後2時30分、ミシガン州が11月8日に行われた大統領選挙の投票(480万票)を「手作業」でリカウント(再集計)することを決定した。

CLICK ON DETROITのストリーミングライブ(→サイト)で見たところでは、請願をしたザ・グリーン(「緑の党」とはい言うが、「党」を越えようというのがこの集団の理念でもある)の関係者たちの発表は淡々としたものであったが、これで、ジル・スタインが口火を切った「リカウント」の請願は、3州とも受け入れられたことになる。トランプは猛反対をしていたが、その無理は通らなかった。

3州のなかでもミシガンが最重要なのは、この州では、投票に紙メディアが使われ、そのデータをコンピュータ方式の投票マシーンにスキャンするようになっている点だ。そのため、全投票の「オリジナル」が現存し、デジタルデータとの照合が可能なのである。

これによって、最終的な票集計に使ったデジタルデータと実データとのあいだにずれがあるのか、また、ハッキングのような操作がくわわっているかどうかも判明すると、記者会見に臨んだJ・アレックッス・ホルダーマン (J. Alex Halderman) も言っていた。彼は、ミシガン大学のコンピュータ・サイエンスの教授であり、サイバーセキュリティの専門家である。

ジル・スタインの呼びかけに始まった「リカウント」の運動は、短期間に支援者を増し、サイバーセキュリティの専門家たちも続々この運動に加わりつつある。ミシガンだけでも350万ドルを要するという費用も、ジル・スタインの訴えに応えるひとびとの支援ですでに500万ドルも集まっているという。

こうした動きについて日本のメインストリームのメディアは無関心を決め込んでいるが、こういうねばりと、不可能にみえる権力のはざまにアキレス腱を見出すところが、アメリカン・デモクラシーの面白さであり、活力であることは忘れないようにしよう。今週いっぱいぐらいに結果が出るらしいから、ここから何が出てくるか、楽しみである。

参考(追記):

The Detroit News

Detroit Free Press

(2016/12/01)

――ザ・グリーン(緑の党)の大統領候補ジル・スタイン (Jill Stain) がウィスコンシン、ペンシルヴェニア、ミシガンの3州における投票の再計算を請求したわけだけど(→声明)、再計算をすると決まったのはウィスコンシン州だけだよね?

――さきほどからニュースを待ってるんですが、まだですね。ただ、ペンシルヴァニアの場合、1980年代の古い電子投票装置を使っていて、投票プロセスのバックアップはとれないんです。だから、「再計算」といっても、機械が壊れていなかったかとか、個々のマシーンのデータが総計されているかとかいう程度のことしか確認できないのです。(→参考)

――え~、ひどいな。それじゃ、トランプが選挙まえに、(アメリカの)選挙システムはインチキだと言ったのが本当になっちゃうじゃない。彼は、そういうことを知っていてその裏をかいたのかもしれないな。

――娘婿のジャレッド・クシュナーは、IT産業とのコネがあり、Project Alamoというのを立ち上げ、選挙戦の詳細なシミュレイションモデルを使って、分析をきわめていたそうです(→参考)。当然、ソーシャルメディアで個別にアプローチをかけることも緻密にやっていました。「カレッジの学歴のない底辺の白人」をターゲットにしたと言われますが、そんな単純なもんじゃなかったと思います。いまは、どんな辺鄙な場所に住むひとでもスマホを使ってますからね。

――ジル・スタインがこの3つの州を選んだのは、クリントンのためでも、また、自分の票が増えることへの期待でもなく、あくまでも、この選挙がデモクラシーの原則にのっとって行われたのかどうかをはっきりさせ、228年間漫然と継続されてきたこの選挙制度を改革することなんだよね。

――ヒラリー・クリントンの支持者たちのなかには、ひょとするとひょっとして、トランプが大統領就任をはばむことができるかもしれないと言っていますが、その可能性は1%にも満たないでしょう。また、問題の選挙人団 (Electoral College)という制度を変えるには、憲法に触らなければならないから、短期間でトランプをコケにすることは無理です。

――じゃあ、クリントンがあと出しみたいに、ジル・スタインの運動にくわわったのは、アメリカン・デモクラシーの擁護のためなんだね。

――クリントン陣営でも、投票日直後から、票の再計算への要求をとなえる動きはありましたが、「敗北宣言」をしてしまったクリントンは、自分からはそうした請求をしませんでした。しかし、11月25日にジル・スタインが自腹を切ってでも再計算の請求を出すという決断を表明するにいたって、翌26日、クリントンはみずからも再計算をバックアップする意志を正式に表明することになったのです。

――クリントン陣営でも、投票日直後から、票の再計算への要求をとなえる動きはありましたが、「敗北宣言」をしてしまったクリントンは、自分からはそうした請求をしませんでした。しかし、11月25日にジル・スタインが自腹を切ってでも再計算の請求を出すという決断を表明するにいたって、翌26日、クリントンはみずからも再計算をバックアップする意志を正式に表明することになったのです。

――再計算といっても、金がかかるんだよね。ネットでもカンパのメッセージがとびかってるが、どのくらいかかるの?

――ひとつの州につき2~300万ドルだそうです。弁護士の費用もふくめて、人件費ですね。

――ジル・スタインは、ペンシルヴァニアの投票機械の問題などは承知のうえで選んだんだろう(→スタインの説明)が、この3州はまさに僅差でトランプが勝った州だよね。

――クリントンとトランプとの票差は、ウィスコンシン→0.7%、ペンシルヴァニア→1.2%、ミシガン→0.3%とのことです。

――ウィスコンシン州は再計算することを25日付で決定したようだけど、ペンシルヴァニアが今日(28日)、ミシガンは30日だね。確証はないんだが、ミシガンでは、トランプが11000票で当選したのに、85000票が無記名だったそうだね。そんな話、本当なの?

――数はわかりませんが、アメリカの場合、州のなかでも郡によって投票装置の型がちがっていたり、高齢者とか投票に慣れないひとが多くいる場合とか、非常に格差があるのです。電子式の機械を使う方式と紙に記入する方式を併用している州もありますから、いろいろな問題が出るでしょうね。

――身分証明書がなくて投票に来ても投票できなかったひともかなりいたとか。これもアジびらみたいなメール情報なんだけど、ウィスコンシンでは、3万人の投票者が、身分を証明できなくて、投票できなかったそうだが、ここではトランプは、2万7000票を取っただけで勝ってしまったんだね。

――ウィスコンシンは、写真付きのIDがないと投票できない身分証明の厳しい州のひとつですが、ほかには、インディアナ、ジョージア、テネシー、カンザス、ミシシッピー、ヴァージニア、テキサス、ニューハンプシャーです。逆に甘いのは、この図にあるように、カリフォルニアとかニューヨークとかたくさんあります。写真なしのIDというところもある。甘いところでも、差があり、何も身分証明が出来ない場合は、仮投票をして何日以内に身分証明書を提出して投票を確定するとか、一様ではありません。

――なんでこんなにばらばらなの? これがアメリカのよさでもあるわけなんだろうがね。

――ごらんのように、身分証明が厳しい州というのは、共和党が強い州がです。写真付きのIDを提示しなければならないという規則は共和党の都合で作ったのです。州によっては、無償で写真付きのIDを提供するところもあるようですが、たいていの場合は、25ドルぐらいの費用がかかる。だから、貧困者は敬遠しがちになります。ということは、数が3万人かどうかは別として、その多くが貧しいマイノリティであることはたしかですね。これまでのデータでは、いまあげた身分証明の厳しい州のマイノリティは民主党支持が多いといわれていますから、もしID問題がなければ、クリントンの票が多くなったと言えるかもしれません。

――選挙まえから言われているハック問題というのが再燃しているようだけど、オバマは、否定しているんだよね。でもさ、なんでロシアなの? 国内からのハックだってありえるでしょう? ジャレッド・クシュナーの「アラモ計画」って、そういうこともやってたんじゃないの?

――国内のハッカーの話がこれまで、クリントンのメール問題のときも、全然出てこないのは不思議ですね。いきなりロシアですから。そして、ロシアもそういう嫌疑をかけられながら、正式には何のコメントもしない。たがいに馴れ合っているみたいです。2015年にロシアが、20州の選挙登録システムのデーターベースを覗いたという説もありますが、公然たる証拠はないですね。

ただ、プリンストン大学のアンドリュー・アペル (Andrew Appel) という先生が、投票システムなんて7分間でハックできると豪語して話題になりましたね(→参考)。ならば、なぜ、国内からのハック説というのを検討しないんでしょう。

ただ、プリンストン大学のアンドリュー・アペル (Andrew Appel) という先生が、投票システムなんて7分間でハックできると豪語して話題になりましたね(→参考)。ならば、なぜ、国内からのハック説というのを検討しないんでしょう。

――もし選挙システムへのハッキングとかデータの改ざんとかいうことになると、国内の場合、軍がからんでくる可能性も出てくるよね。ロシアだって、もしやったのだとすれば、軍でしょう。そうなると、軍内部からのリークがなければ、真相はわからない。チェルシー(旧ブラッドリー)・マニングやエドワード・スノーデンみたいなのだ出てこないと無理だ。陰謀理論めいた話になるけど、トランプが政権を取った場合、軍には絶対好都合なんだ。トランプが、これまでアメリカが負担していた海外の軍事負担を引き上げると言っても、国防費を減らす気は全くない。シンクタンクの試算では、年間軍事費が900ビリオン、つまり9000億ドルぐらいに跳ね上がるだろうというんだ。結局向かうところは、「白人労働者階級」のアメリカどころか、「軍事・産業・議会・複合体」 (military-industrial-conressional-complex) であって、スペース・レーザー兵器、軍事衛星、大陸間弾道ミサイルなどの兵器と軍事システムも大幅にヴァージョンアップするらしい(→参考)。民間の橋だとか空港・港湾なんてのはそういうのをカモフラージュするための事業にすぎない。

――すでにオバマ政権でも、年間の軍事費は、6000億ドルで、レーガンやジョージ・W・ブッシュのときよりも増えており、ロシアの10倍ですから、オバマはダメだというトランプが軍事費を増大するのは必至でしょうね。しかも、オバマのように、軍事をソフトに目立たなくするのではなく、戦艦とか爆撃機とかミサイルとか物々しい(彼の好きな「インフラ」志向の)方向を強めるのでしょう。

――オバマ政権のもとでシンクタンクが提言していたのは、日本も含めて「基地」というインフラを減らしていく、できればなくしていく。そして、その代わり、「リモートセキュリティ」を強めるという路線だよね。基地はつくらないが、潜水艦が停泊するハンディな基地はたくさん作る。むろん、衛星からの攻撃も可能にする。そういう点では、オバマ政権だって「平和」の政権ではないわけだ。ある意味では、軍事と民事の線引きができなくなる点で、オバマ政権の軍事観のほうが怖いとも言える。

――トランプは、そういう「リモートセキュリティ」のほうも手抜きはしないでしょう。スティーヴ・バノンなんかのお得意の分野です。しかし、本当はいりもしない壁を建設するように、ソフトな面に金を使ったほうがいい場合にも、政治ゼスチャーとしてハード面にも(バカ)金をかけるという成金趣味というか、そういうやり方なんでしょう。

――選挙人団による大統領の最終承認が12月19日だけど、それまでにおもしろい動きがあったら、また話しあおう。では、また。

(2016/11/28)

21世紀の基本動向はトランスローカリズムである。そしてそのネガティブな側面がトランプ現象である。――などということを何度念仏のように唱えても、何も変わりはしない。動向を動かすのは理論や認識や洞察ではないからだ。

状況を傍観する者に可能なのは、たかだか、その状況がこれからどうなるかを漫然とでも予感することだろう。

すでに、「トランプイズム」 (Trumpism) という言葉が形成されつつあり、ドナルド・トランプは、目下、ニューヨークのトランプ・タワーに置かれた仮事務所で新政権の大統領としての人事と政策プランを「着々」と進めている。11月8日以後、トランプ反対のデモや、選挙人制度改正への運動、バーニー・サンダースのもとに再結集したグラスルーツの運動が起きてはいるが、それらの成果は、当面、まったく期待できないだろう。トランプイズムが台頭することは明らかだ。

トランプが、彼の「マキャヴェッリ」ないしは「ラスプーチン」こと、スティーヴン・バノンを表面に出すか、それとも黒幕として背後に置くかが、議論の的になった。副大統領になるマイク・ペンス流に共和党のエスタブリッシメントとのバランスを取り、反対勢力をも懐柔しながら政策を進めるのか、それとも、彼を大統領に押し上げたスティーヴン・バノンの「極右」路線をはっきりと出すかが、憶測された。しかし、トランプがバノンを主席戦略担当官に指名したことによって、トランプ政権の路線がはっきりした。日本のメインストリームメディアが表示しているような「右派」ではなく、「右翼」しかも「極右」の路線を選んだのである。

バノンの手口は、彼が製作・監督した『オキュパイ・アンマスクド』の分析で示唆した(→2016/08/29)が、彼はあらゆる意味での「確信犯」である。メインストリーム・メディアを軽蔑している彼は、軽々しくテレビに出たりはしないが、11月15日、ザ・ハリウッド・リポーターのマイケル・ウルフが独占インタヴューに成功し、18日に公開された(→記事)。

バノンは、ウルフのインタヴューのなかで、「ディック・チェイニー。ダース・ヴェイダー。悪の権化。それが権力だ。やつら〔リベラル派とそのメディア〕がそれを誤解するときこそ、われわれの助けとなるのだ。われわれが誰であるか、そして、われわれが何をするかにやつらが盲目のとき。」と凄みをきかせる。

さらに彼は、「わたしはホワイト・ナショナリストではない。わたしはナショナリストである。わたしは経済ナショナリストである」と言う。これは、ニューヨークタイムズなどが彼を「人種差別主義者」、「反ユダヤ主義者」とする糾弾に応えたものであるが、「ナショナリスト」つまり国家という枠組みを厳守する「国家主義者」であることには変わりない。国内の底辺者を尊重するバーニー・サンダースが「ナショナリスト」ではなく、「ローカリズム」のひとであるのとは大いに異なる。

ナショナリズムのネイション(国家)という単位は、いまや大きすぎ、スタティックである。その無理な硬さが侵略や抗争を生む。国家に固執するかぎり、連邦かブレキシット(擬制の「独立」離脱主義)か戦争しかない。規模を自在に動かせるローカリズムをなぜ選ばないのか? ローカルとは「ここ」であり、「あそこ」である。トランスローカルと言ってしまえば、話はもっと簡単なのに。

しかし、そうは言えないところにバノンの真骨頂がある。元海軍士官として、彼は、「政治は戦争だ」(→ウォール・ストリート・ジャナール・インタヴュー)とみなす。戦争にとって、境界線があいまいになる「ローカル」ではだめだ。区画のはっきりする「国家」でなければならない。だから、メキシコとの国境には壁を立てる。

ちなみに、メキシコと米国との国境には、すでに電子的な「壁」がある。G・W・ブッシュ政権下の2007年にボーイング社がイスラエルの軍事とセキュリティの会社 Elbit Systems (→参考)に依頼して作らせた9つの監視・感知塔である。トランプの「プラウダ」と言われるネットサイトBreitbart Newsによると(→参考)、この会社がメキシコ国境とのあいだの物理的な「壁」の建設にもあたるとのことである。

ちなみに、メキシコと米国との国境には、すでに電子的な「壁」がある。G・W・ブッシュ政権下の2007年にボーイング社がイスラエルの軍事とセキュリティの会社 Elbit Systems (→参考)に依頼して作らせた9つの監視・感知塔である。トランプの「プラウダ」と言われるネットサイトBreitbart Newsによると(→参考)、この会社がメキシコ国境とのあいだの物理的な「壁」の建設にもあたるとのことである。

Elbit Systemsは、Mugal Security System社とともに、パレスチナのガザに巨大な壁を建設したシオニスト系の会社の一つである。

Elbit Systemsは、Mugal Security System社とともに、パレスチナのガザに巨大な壁を建設したシオニスト系の会社の一つである。

バノンは、「反ユダヤ主義者」というレッテルを否定して、イスラエルの支持を表明し、イスラエルの首相も、早々とトランプ政権との親密な約束をかわした(→参考)が、それは、シオニズムのイスラエルであり、軍事的要塞としてのイスラエルである。「政治は戦争だ」と考えるバノンにしてみれば、それは一貫したことなのだろう。

バノンにとって「ナショナル」な単位は、アメリカ連邦であり各州である。「経済ナショナリズム」とは、州の自立経済とその連合としてのアメリカ合衆国内にかぎられた経済を優先することだ。ここでは、他国との問題は二の次となる。「グローバリストは、アメリカの労働者階級を破壊し、アジアに中流階級を生み出した。いまや問題は、ど根性で立ちなおることをもとめているアメリカ人なのだ」と彼は言う。「アジアのミドルクラス」の最大のものは、日本ではないか? やばいぞ、日本。

とすれば、バノンは、グローバリズムのもとで「欧米流」のライフスタイルとファッションや消費財をエンジョイした高度経済成長後の日本に否をつきつけるだろう。それは、日本の「左翼」の主張でもあったが、それが外部から、しかもグローバリズムの本拠から吹き付けると、事情は異なる。グローバリズムに反対した「左翼」は、その批判の根底を問われざるをえない。さもなければ、歴史上くりかえされたように、極右の流れのなかに「左翼」が巻き込まれ、「左翼」が知らぬまに右翼になっているという逆説にまきこまれる。

「アンドリュー・ジャクソンのポピュリズムのように、われわれは、まったく新しい政治運動を構築しつつある」と豪語するバノンは、言う――「わたしが兆ドル単位のインフラプランを進めているのだ。世界中がマイナス金利になっているのは、すべてを再建する最高のチャンスとなる。造船所、鉄鋼、それらすべてに気合を入れる。われわれは、立ちはだかる壁に手をつけたばかりであり、動きを見ているところだ。それは、1930年代におとらずエキサイティングであり、レーガンの革命――経済ナショナリズムの運動のなかの保守主義者プラスポピュリストにとっての――よりも偉大なものとなるだろう」。

1939年の独ソ不可侵条約までは、「若者の大半が左翼だった」と言われる1930年代は、やがてヒトラーの支配を招来した。バノンの「極右」新体制構想は、所詮はネオナチどまりなのであろうか? 彼は、所詮は、パウル・ヨーゼフ・ゲッベルス気取りなのだろうか?

ウルフのインタヴューは、「わたしはテューダ朝時代のトマス・クロムウェルだ」で終わるが、とすれば、彼は、ローマ教皇庁からの「離脱」と修道院の経済的独占を解体することに貢献しはしたが、仕える王朝家の婚姻問題が仇になって文字通り馘首(かくしゅ)されたクロムウェルのように、いずれは、ヘンリー8世ならぬドナルド・トランプの息子や娘の婚姻スキャンダルなんかで失墜するのであろうか? とはいえ、彼がクロムウェルを気取るかぎりは、「わが命つきるとも」(フレッド・ジンネマンの映画 "A Man for All Seasons" →YouTube)やることはやるだろう。

ウルフのインタヴューは、「わたしはテューダ朝時代のトマス・クロムウェルだ」で終わるが、とすれば、彼は、ローマ教皇庁からの「離脱」と修道院の経済的独占を解体することに貢献しはしたが、仕える王朝家の婚姻問題が仇になって文字通り馘首(かくしゅ)されたクロムウェルのように、いずれは、ヘンリー8世ならぬドナルド・トランプの息子や娘の婚姻スキャンダルなんかで失墜するのであろうか? とはいえ、彼がクロムウェルを気取るかぎりは、「わが命つきるとも」(フレッド・ジンネマンの映画 "A Man for All Seasons" →YouTube)やることはやるだろう。

(2016/11/20)

アーカンソー州では、たったの11日間に8人の死刑囚次々に処刑するという決定がなされ、4月20日にその最初の処刑が行われた。20年前に殺人で死刑を宣告されたがずっと容疑を否認してきたリーデル・リーである。24日からの週にはさらに4名の死刑が執行されるという。この8人の死刑囚は、これまで10年以上も独房で死刑を保留されてきた。今回の措置は、あきらかに、トランプが指名した超タカ派の最高裁判事ニール・ゴーサッチの基本姿勢を顕示するためのものである。

アーカンソー州では、たったの11日間に8人の死刑囚次々に処刑するという決定がなされ、4月20日にその最初の処刑が行われた。20年前に殺人で死刑を宣告されたがずっと容疑を否認してきたリーデル・リーである。24日からの週にはさらに4名の死刑が執行されるという。この8人の死刑囚は、これまで10年以上も独房で死刑を保留されてきた。今回の措置は、あきらかに、トランプが指名した超タカ派の最高裁判事ニール・ゴーサッチの基本姿勢を顕示するためのものである。

3月23日、トラック運送産業のCEOと会ったあと、自分がトラック労働者の味方であるかのごときアッピールをしようとして、エイティーン・ホイーラーの運転席に乗り込み、ハンドルをにぎって報道陣のカメラにおさまったのはいいが、たちまち、そのパロディ版が出回ってしまう。

3月23日、トラック運送産業のCEOと会ったあと、自分がトラック労働者の味方であるかのごときアッピールをしようとして、エイティーン・ホイーラーの運転席に乗り込み、ハンドルをにぎって報道陣のカメラにおさまったのはいいが、たちまち、そのパロディ版が出回ってしまう。

むろん、これは彼女の苦し紛れな韜晦である。質問したNBCのチャック・トッドがあきれ顔で言い返したように、「オールタナティヴ・ファクツ」というのは、確実な「事実」に対して議論のわかれる「代案」が想定できるばあいに言えることであって、写真で見ても、あきらかに少ない人数を「史上最大」とは言えないわけだ。しかし、以後、この言葉は、「嘘」を堂々と言うためのレゾンデートルになってしまった。

むろん、これは彼女の苦し紛れな韜晦である。質問したNBCのチャック・トッドがあきれ顔で言い返したように、「オールタナティヴ・ファクツ」というのは、確実な「事実」に対して議論のわかれる「代案」が想定できるばあいに言えることであって、写真で見ても、あきらかに少ない人数を「史上最大」とは言えないわけだ。しかし、以後、この言葉は、「嘘」を堂々と言うためのレゾンデートルになってしまった。 ちなみに「コーンウェイド」(conwayed) とは、質問されたときに、そのキーワードをつかみながら、全然別の文脈に話を持っていくことを意味する俗語になった。これは、トランプが何を言っても言い逃れを発明するケリアン・コーンウェイの強引さをそのまま継承した俗語だが、差別的にその名前自体が"con-"(詐欺)+way(方式)じゃないかというのもある。そういうダジャレはひんぱんに言われ、ザ・レイト・ショウのスティーヴン・コルベールは、「スティーブ・バノンてのは、なにせ、Ban(禁止)+Non(ダメ)だからね」と、言った。

ちなみに「コーンウェイド」(conwayed) とは、質問されたときに、そのキーワードをつかみながら、全然別の文脈に話を持っていくことを意味する俗語になった。これは、トランプが何を言っても言い逃れを発明するケリアン・コーンウェイの強引さをそのまま継承した俗語だが、差別的にその名前自体が"con-"(詐欺)+way(方式)じゃないかというのもある。そういうダジャレはひんぱんに言われ、ザ・レイト・ショウのスティーヴン・コルベールは、「スティーブ・バノンてのは、なにせ、Ban(禁止)+Non(ダメ)だからね」と、言った。 トランプ側からすれば、メインストリームのメディアはほとんどすべて「フェイク・ニューズ」を流しているというのだから、トランプがTwitterやFoxNews(依然トランプ支持のメインストリームメディア)で書いたり言ったりすること、つまりコーンウェイの言う「オールタナティヴ・ファクツ」しか「真実」ではないということになる。実際に、トランプが言う「嘘」(「普通の常識」から判断した場合の)は、「オルタナティヴ・ファクツ」(「ま、いろいろあるからね」ぐらいの意味?)とみなされ、許されてしまうような感じになりつつある。

トランプ側からすれば、メインストリームのメディアはほとんどすべて「フェイク・ニューズ」を流しているというのだから、トランプがTwitterやFoxNews(依然トランプ支持のメインストリームメディア)で書いたり言ったりすること、つまりコーンウェイの言う「オールタナティヴ・ファクツ」しか「真実」ではないということになる。実際に、トランプが言う「嘘」(「普通の常識」から判断した場合の)は、「オルタナティヴ・ファクツ」(「ま、いろいろあるからね」ぐらいの意味?)とみなされ、許されてしまうような感じになりつつある。

記者の質問に対して、ホワイトハウス報道官のショーン・スパイサーは、2月21日、「もし新国家安全保障補佐官(マックマスター)が望むならば、スティーブ・バノンを国家安全保障会議のメンバーからはずすことを真剣に考慮するだろう」と受け取れることを述べた。→

記者の質問に対して、ホワイトハウス報道官のショーン・スパイサーは、2月21日、「もし新国家安全保障補佐官(マックマスター)が望むならば、スティーブ・バノンを国家安全保障会議のメンバーからはずすことを真剣に考慮するだろう」と受け取れることを述べた。→ もうひとつは、マイロ・ユノポレス (Milo Yiannopoulos) の「転落」である。彼は、トランプの政権に直接関与してはいないが、選挙中から、サブカルレベルでのトランプとオルト・ライトの「広告塔」のひとりであり、スキャンダラスな発言で、「右翼」を越えた支持者をひろげていた。

もうひとつは、マイロ・ユノポレス (Milo Yiannopoulos) の「転落」である。彼は、トランプの政権に直接関与してはいないが、選挙中から、サブカルレベルでのトランプとオルト・ライトの「広告塔」のひとりであり、スキャンダラスな発言で、「右翼」を越えた支持者をひろげていた。 こういう動きを見ていると、かつてピエール=シモン・ラプラスが、200年以上もむかしに言った言葉を思い出す。「国家の安定と幸福のためにはこの限界を越えないことが重要である。恒常的な原因の作用により、国家は絶えずこの限界内へと連れ戻されている――それは、海水が激しい嵐でかきたてられても重力によって海底へ再び連れ戻されるのとちょうど同じようなものである」(内井惣七訳『確率の哲学的試論』)。

こういう動きを見ていると、かつてピエール=シモン・ラプラスが、200年以上もむかしに言った言葉を思い出す。「国家の安定と幸福のためにはこの限界を越えないことが重要である。恒常的な原因の作用により、国家は絶えずこの限界内へと連れ戻されている――それは、海水が激しい嵐でかきたてられても重力によって海底へ再び連れ戻されるのとちょうど同じようなものである」(内井惣七訳『確率の哲学的試論』)。

トランプとともに「大空位時代」 (Interregnum) が始まったという説があるが、そうだとすれば、その「空虚な中心」をコントロールするのは、スティーヴ・バノンと、トランプの女婿ジャド・クシュナーである。クシュナーは、正統派ユダヤ人を両親にもち、シリコンバレーとのコネクションも深い。一筋縄ではいかない。

トランプとともに「大空位時代」 (Interregnum) が始まったという説があるが、そうだとすれば、その「空虚な中心」をコントロールするのは、スティーヴ・バノンと、トランプの女婿ジャド・クシュナーである。クシュナーは、正統派ユダヤ人を両親にもち、シリコンバレーとのコネクションも深い。一筋縄ではいかない。

それは、このプログラムの「悪用」によって、2012年の選挙のときには、カンザス州では697,537票、オハイオ州では

それは、このプログラムの「悪用」によって、2012年の選挙のときには、カンザス州では697,537票、オハイオ州では

ある意味で、トランプのやりかたは、

ある意味で、トランプのやりかたは、

が、その場合、ヒラリーが勝つとはかぎらない。リカウント運動で名を挙げたジル・スタインが大統領になったりしたら、まだアメリカはおもしろいなと言ってやろう。

が、その場合、ヒラリーが勝つとはかぎらない。リカウント運動で名を挙げたジル・スタインが大統領になったりしたら、まだアメリカはおもしろいなと言ってやろう。

こう書いているあいだも、続々ニュースがはいっている。わたしは「報道」をやってるわけではないから、詳細は略すが、いま上述のサイトを開いたら、ページが更新され、こんな写真【↑】が新たに載ったので、アップしておく。

こう書いているあいだも、続々ニュースがはいっている。わたしは「報道」をやってるわけではないから、詳細は略すが、いま上述のサイトを開いたら、ページが更新され、こんな写真【↑】が新たに載ったので、アップしておく。

――クリントン陣営でも、投票日直後から、票の再計算への要求をとなえる動きはありましたが、「敗北宣言」をしてしまったクリントンは、自分からはそうした請求をしませんでした。しかし、11月25日にジル・スタインが自腹を切ってでも再計算の請求を出すという決断を表明するにいたって、翌26日、クリントンはみずからも再計算をバックアップする意志を正式に表明することになったのです。

――クリントン陣営でも、投票日直後から、票の再計算への要求をとなえる動きはありましたが、「敗北宣言」をしてしまったクリントンは、自分からはそうした請求をしませんでした。しかし、11月25日にジル・スタインが自腹を切ってでも再計算の請求を出すという決断を表明するにいたって、翌26日、クリントンはみずからも再計算をバックアップする意志を正式に表明することになったのです。 ただ、プリンストン大学のアンドリュー・アペル (Andrew Appel) という先生が、投票システムなんて7分間でハックできると豪語して話題になりましたね(→

ただ、プリンストン大学のアンドリュー・アペル (Andrew Appel) という先生が、投票システムなんて7分間でハックできると豪語して話題になりましたね(→

ちなみに、メキシコと米国との国境には、すでに電子的な「壁」がある。G・W・ブッシュ政権下の2007年にボーイング社がイスラエルの軍事とセキュリティの会社 Elbit Systems (→

ちなみに、メキシコと米国との国境には、すでに電子的な「壁」がある。G・W・ブッシュ政権下の2007年にボーイング社がイスラエルの軍事とセキュリティの会社 Elbit Systems (→ Elbit Systemsは、Mugal Security System社とともに、パレスチナのガザに巨大な壁を建設したシオニスト系の会社の一つである。

Elbit Systemsは、Mugal Security System社とともに、パレスチナのガザに巨大な壁を建設したシオニスト系の会社の一つである。 ウルフのインタヴューは、「わたしはテューダ朝時代のトマス・クロムウェルだ」で終わるが、とすれば、彼は、ローマ教皇庁からの「離脱」と修道院の経済的独占を解体することに貢献しはしたが、仕える王朝家の婚姻問題が仇になって文字通り馘首(かくしゅ)されたクロムウェルのように、いずれは、ヘンリー8世ならぬドナルド・トランプの息子や娘の婚姻スキャンダルなんかで失墜するのであろうか? とはいえ、彼がクロムウェルを気取るかぎりは、「わが命つきるとも」(フレッド・ジンネマンの映画 "A Man for All Seasons" →

ウルフのインタヴューは、「わたしはテューダ朝時代のトマス・クロムウェルだ」で終わるが、とすれば、彼は、ローマ教皇庁からの「離脱」と修道院の経済的独占を解体することに貢献しはしたが、仕える王朝家の婚姻問題が仇になって文字通り馘首(かくしゅ)されたクロムウェルのように、いずれは、ヘンリー8世ならぬドナルド・トランプの息子や娘の婚姻スキャンダルなんかで失墜するのであろうか? とはいえ、彼がクロムウェルを気取るかぎりは、「わが命つきるとも」(フレッド・ジンネマンの映画 "A Man for All Seasons" →