アメリカの大統領選は、高見の見物をするしかないという点でも、わたしにはハリウッド映画を見るより面白い。

マスメディアは、「なんでこんなとんでもない奴が出てきたのか?」という当惑を記すいっぽうで、妙な期待をかけたりもしている。

しかし、こういうキャラクターが登場するのは、マスメディアが「ポルノ化」(最近『現代思想』7月号に日本のマスメディアに関して「報道のいまと余生」という一文を書き、その「ポルノ化」を論じた)したことに大きな要因がある。こういうキャラを露出する人間はどこにでもいたが、いまの時代にはそれが脚光をあびるのだ。というより、「脚光」をあびる人間ばかりを追求していった結果、こういうキャラだけが特出することになったのである。

ドナルド・トランプの登場は、しばしば「ポピュリズム」とか「再国民化」といった概念で説明されたりするが、これでは、事態を見あやまるだろう。反グローバリズムといった概念も、ほとんど何も言ったことにならない。「右傾化」や「ナチズム」はもうやめたほうがいい。インターネットとそれを基礎づける技術の浸透以後世界を規定しているのはトランスローカリズム (translocalism) である。わたしが1980年代に"translocal"という言葉を造り、使いはじめたときには、それは能動的かつ脱メインストリームの概念のつもりだったが、次第にあらわになったのは、その消極面であった。こういう次第は、歴史上、くりかえされてきたことであって、驚くべきことではない。

トランスローカルというのは、ローカルでありながら、それが同時にローカルであることを越えている(トランス)ということがその本質だが、ではローカルとはどういうことだろうか?

ローカルとは、「地方の」といった意味で使われることが多いが、ラテン語の原義に還れば、local>locusは、ここの場所であり、端的には、「地方」というよりも、「わたし」(自我)や「身体」こそが最も身近なローカルな場所であるということである。ここから、インターネットの時代の自我や肉体への過剰な執着の再回帰の現象を考えてもいいが、そのまえに今日のローカル、トランスローカルのローカルは、「安全保障=security」の場合と同様に、コンピュータ用語のほうから考えなおしたほうがいいということを指摘したい。

コンピュータで「ローカル」とはいま手元にあるコンピュータのことであり、回線でつながっている「リモート」のコンピュータと区別される。しかしこの「リモート」は、必ずしも回線で遠距離にあるという意味とはかぎらない。コンピュータには、それ自体で通信をする機能があり、そもそも、内部で複数のサーバーが交信しあうということがコンピュータの基礎である。そして、その複数の内部端末のひとつから見れば、「自分」はローカルであり、「他者」はリモートとなるわけだ。

このローカルは、「都心」と「地方」などという対概念とは関係なく、その内部に複数の「いま・ここ」をはらんでいる。そして、その複数の「いま・ここ」の特定のどれかが「中央」であるわけではなく、お望みなら、どの「ローカル」も「中央」にもなりうるし、その逆も可なわけで、唯一の「中央」などという観念は意味がなくなる。

トランスローカルとは、そのローカル性が「転移」する形で無限に増殖する様を表現している。スタンドアローンなコンピュータがネット(最初はイントラネット、つぎにはインターネットで)に接続され、「外部」に無数のローカルサイトをもつようになると、個々のローカルサイトはおのずからトランスローカルであらざるをえなくなる。

こうした事態は、いまでは、コンピュータのユーザーが常時実感していることであり、あなたのコンピュータの「いま・ここ」が無数の「外部」のコンピュータの「いま・ここ」とリンクしあっているわけである。

コンピュータを使うということは、複数の「自我」を持つことでもあり、インターネットに接続することは、複数の「自我」を共有/複合することであるが、IoT (Internet of Things) の環境は、自分(いま・ここ)の身体を無数の身体と複合させる可能性を持つ。

トランスローカルな時代の自我と身体は、「分裂」と「転移」を経験せざるをえない。それに順応できる者、できる場合、できない者、できない場合等に応じて、今日のもろもろの社会文化現象が生まれる。当面目立つのは、この「分裂」と「転移」の能動的なあらわれよりも、その反動現象である。

トランプは面白いなどと言っていたひとも、最近になって、彼を「ファシスト」や「レイシスト」と呼ぶ彼の批判者に同調する傾向が出てきた。彼が、いっときの「人気」から今後一挙に凋落の途を歩むのか、それともひょっとしてレーガンやG・W・ブッシュのときのように、大統領に就任してしまうのか、それとも、1972年の大統領選のときのジョージ・ウォレスのようにアメリカン・ヴァイオレンスによって阻止されてしまうのか、はわからない。が、トランプのようなキャラクターは、今後も出てくるであろうし、ある意味、周囲を見渡せば、いま、こういうキャラが受ける傾向にある。というのも、トランスローカルな動向を受け入れられない者にとっては、こういうキャラクターこそが癒しになるからである。

いま日本のテレビのバラエティ番組で過剰な笑いや身ぶりのない瞬間を経験することはむずかしい。マスメディアの「ポルノ化」とはことことだが、とりわけテレビは、そこに登場する者をすべて「ポルノ」状態に置くのであり、このことは、ネットの申し子のようなひろゆき(西村博之)でも抵抗できない(むろん意識的にそうしているのだとしても)のだ。

しかし、マスメディアの「ポルノ」戦略は決して成功の望みがない。なるほど、舛添問題も、その後の都知事選も、そしてアメリカの大統領選も、すべてメディアの「ポルノ化」路線で動いてはいる。ここでは、「ポルノパフォーマー」になれない者は、アッピールしないかのようなおもむきである。だが、現実は、すこしづつだが、そういう路線が機能しない動きを見せはじめている。

野々村兵庫県議会議員は、付け焼刃の「ハードコアポルノ」を演じて墓穴を掘った。舛添都知事は、「ロマンポルノ」ぐらいでもいいからと水を向けられたがその期待に全然応えられらかったことによって飽きられた。舛添はテレビのひとだったが、近年の急速なテレビの「ポルノ化」にはついてこれなかった。テレビのひとといっても、もともとディベイトが売りで、体質的には、テレビよりもネットオークションのほうが向いていたので、テレビをあやるつことができなかったのだ。

アメリカ大統領選をめぐる党大会の様子をテレビ報道の映像で見るかぎり、民主党も共和党も、演出の質は同じく「ポルノ化」である。単純な高揚を盛り上げることだけをねらっているのは、ある意味ではポルノ以下であるとすら言える。劇場や映画館は、一般のメディア環境とは切り離された特殊環境にいっときこもることを要求するが、そこではそうした特殊状態にこもることが報いられた。が、劇場や映画館のほうは、いま、これまでの方式でイヴェントを打つことがむずかしくなっていることを意識しはじめている。リモートの場をローカルに共有することは好むが、ローカル度の低い場に集団的に動員・集合させられることは好まない観客が増えてきたのだ。この場合、「ローカル度」は、身体的な近さということだが、トランプのような圧倒的なキャラクターは、いわば個々人の身体を強制的にマッサージするかのような単純なローカル性を生むことによって多数の人間を動員し、集合させているにすぎない。

面白いのは、こうしたノリで行くイヴェントとしての全国委員会が、リターンキーをワンクリックしたような操作で揺らいでしまう点である。東部時間の7月22日、ウィキリークスは、民主党全国委員会(DNC)の選挙管理委員長のルイス・ミランダをはじめとする7人のキーパーソンが昨年1月から今年の5月25日のあいだにかわしたメール1万9千252通 と添付ファイル8千34通を公開した。ここには、民主党の大統領候補としてバーニー・サンダースをしりぞけヒラリー・クリントンを優先させる工作が行われた証拠が記されており、この結果、DNCの委員長デビー・ワッサーマン・シュルツが辞任せざるをえなくなった。

「Democracy Now!」のエイミー・グッドマンのインタヴュー(7月26日)に対して、ウィキリークスの編集長ジュリアン・アサンジュ(現在ロンドンのエクアドル大使館にいる)は、このメール群がトランプ側を利するためではなく、添付された資金提供者の全会計資料でわかるように、トランプに資金提供した「富豪」がヒラリーにも資金提供しており、両者は同じ穴のむじなだと答えている。

ウィキリークスは、ローカルな行為が中央集権的な組織を一挙に弱体化できることを見事に示しているが、一方で、トランプ対ヒラリーという二項対立的な権力構造の力学のなかでは、このメール暴露がトランプ側に貢献することになるかに見える。だが、二項対立的な力学とは異なるトランスローカルな状況のなかでは、ローカルな行為は、かならずしも二項の一方を利するとはかぎらない。事実、トランプは、この事件を全く馬鹿げた方向でしか利用することができなかった。なんと彼は、「ロシアよ、失われた残りの3万通を見つけてほしいものだね」(Russia, if you’re listening, I hope you’re able to find the 30,000 emails that are missing) と言ってしまったのだ。これまでのすべての発言がこの調子だったわけだが、これは、反トランプ勢力には、「トランプがロシアに米国をスパイしてくれと頼んだ」という逆宣伝をする機会を与えることになった。進んでいるのは、実に「ポルノ」のよがり声のようなうんざりするやりとりだが、はやくこういう構造自体を終わりにしなければならないという思いを喚起することだけはたしかである。

トランスローカルな時代には、「劇場型」の興奮やパッションは長続きしない。つかのまのエクスタシーのあとには、破滅や昇天よりも「永劫回帰」の反復の退屈さがたただよい続ける。

トランプ熱も、ウィキリークスの一撃以後、急速に冷めてきた。とすると、あの情報のソースは内部にあり、この時代に特有の平衡機能が働いたということかもしれない。ハッキングはまえからすでに行われており、データーの暴露は、傾いた平衡状態をもどす最終的な儀式にすぎなかったのかもしれないのだ。

共和党の前下院議員ジョー・スカボローは、8月3日のMSNBCの「Morning Joe」に出演し、数か月まえにドナルド・トランプが、マイケル・ハイデン前CIA長官もいる席で、「核兵器を持っているのなら、なんで使っちゃいけないんだ」と3度もくり返し言ったことを暴露した。「トランプが大統領になったら、アメリカはぶっ飛んでしまう」とショックを受けたという。こういうすっぱ抜きが出てきたことは、トランプは選挙戦略として、もうやばいということを意味する。→【詳細】

ほかにも、トランプにいっとき心酔した共和党員らのなかに「回心」を告白する者が出始めている。

大統領職はひとりではできない。政府400万人以上の連邦職員を擁する巨大な組織である。ヒラリーはそれらをコントロールした経験があり、会社でいえば"the competency-driven CEO"だ。しかし、トランプは、たかだか2万2千450人の組織を動かした経験しかなく、しかも"the ego-driven CEO"であり、すべてを「俺」に集約させようとする。そこには「We」がくわわる余地がない。

想定される最悪は、どちらが最悪か? ヒラリーが大統領になれば、オバマの政策を引き継ぐ。増税、健康保険の国家負担、規制強化は進むにちがいない。その結果としていまよりひどいといっても、想定内である。

ヒラリーだって、核戦争をしない保証はない。ウィキリークスは、すでに2016年3月に国務長官のヒラリー・クリントンが民間のサーバーで交換したメール約3万通を公開・暴露したが、そこには彼女がリビアのカダフィ政権を倒す画策を行ったことを立証する事実が書かれている。ビン・ラディンの暗殺をオバマ大統領に進言したのも彼女であり、リビアの崩壊が引き金となったISISのドローン兵器による掃討に関しても、ヒラリーは積極的である。だが、彼女の新政権が誕生して、それが失敗するとしても、彼女の任期のあいだだけで、「修復」は可能であると共和党員は考えはじめている。

「法と秩序」(ちなみに"Law and and Order"は、あのロナルド・レーガンが俳優時代の1953年に主演した映画のタイトルでもある)をスローガンにするトランプの場合、経済に関してはレッセフェール政策を推進して、富豪に貢献するかもしれないが、国政や外交で失敗した場合、その被害は個々人のモラルや制度にまで及び、その修復は不可能かもしれない。トランプ政権が倒れるだけでは済まない危険性があるという。

トランプの政策は、アメフトの「ヘイルメアリー」(辞書的意味は「ゲーム終盤で苦戦を強いられているチームが最後の賭けとして得点を狙うために投げるロングパス」)タイプの賭を常態とするものであり、「われわれは、そんなリスクにわが国をさらすわけにはいかない。トランプを選べば、われわれは、カリスマ的なリーダーを選んだいかなる国よりもひどい状態に陥るだろう。それは、“マジで米国を出ることを考える”という票のひとつである。われわれは、先日、孤立主義で無知な、外国人恐怖症の票が、まちがった方向へ向かう例をイギリスに見たばかりである。この国でそういうことが起こらないようにしよう」、と共和党員のジョン・フェルナンデスは言う。

ヒラリー・クリントンは、ドナルド・トランプの「暴走」でずいぶん得をしている。彼女が秘める「冷酷」な「世界支配」の要素が、トランプの単純極まりないロジックと宣言のおかげで見えなくなってしまったからである。

そのひとつは、シェールガスのフラッキングの問題である。バラク・オバマが第2期目の大統領に就任した際にもふれたことだが、オバマ政権は、シェールガスの開発でエネルギーの危機とエネルギーを「武器」とする対外政策の困難をなんとか乗り切ることができた。累積する国内問題も、エネルギーという文字通りのインフラを(とりあえず)「安定」させることによってうやむやにできるところがある。

理論値では、アメリカは、国内から産出されるガスだけで国内の需要をまかなえるのであり、海外のオイルに依存する必要がない。実際に、オハイオ州とペンシルベニア州は、2009年以後、フラッキングのおかげで、全米のガス生産量の20%を占めるところまで来たという。トランプの自信に満ちた排外主義は国内のガス、とりわけフラッキングの技術によるシェールガスを拡大産出することでエネルギー問題は解決されるという単純な楽観主義にもとづいている。1992年に『石油の世紀』でピュリツァー賞を獲ったダニエル・ヤーギンは、石油の次はシェールガスだとばかりに、「(フラッキング)は、今世紀におけるもっとも重要かつ最大のエネルギー変革である」と言っている。トランプは、こういう手合いを都合よく使うのだろう。

トランプは、オバマ政権下でエスカレートしたフラッキング問題を完全に無視している。フラッキングを進めたことで何が起こったのか? 理論値的には恐ろしくうまみのあるこのエネルギーをなぜ制限せざるをえなくなったのか? マンハッタンにビルを持っているのだから、トランプの耳に「フラッキング反対!」のスローガンを叫ぶデモ行進の声を聞いたことがないはずはないだろう。日本では、あまり目にしないが、いまアメリカやヨーロッパやオセアニアでなんらかのデモがあるとき、そこには、必ず「反フラッキング」のプラカードがある。

フラッキングの害に関しては、すでに2011年のアカデミー賞・長編ドキュメンタリー賞にノミネートされたジョシュ・フォックス監督の『GasLand』(2010) でコロラドやワイオミング、ペンシルベニア、テキサスなどで行われた掘削(フラッキング)が水源を枯渇させ、水質を汚染させ、甚大な環境破壊を起こしていることが記録されている。地中に注入される化学物質が癌を誘発し、さらには、いままで起きなかった場所で地震が発生することもわかってきた。

民主党の対抗馬としてヒラリー・クリントンに敗れたバーニー・サンダースは、フラッキング反対を大統領候補選の主要な課題に掲げていた。今年の4月11日にニューヨーク州のビンガムトンで反フラッキングのデモを呼びかけたのも、サンダースであった。4月15日には、ブルックリンでサンダースとクリントンとのディベイトが開かれたが、全面的に反対のサンダースに対して、クリントンの見解は、フラッキングの規制の整備であった。地域や州の住人の見解を尊重し、フラッキングをしないと決めたところでは絶対にしないようにし、また、野放図にフラッキングが行われているところでは政府が介入して規制するというのだ。

フラッキングに反対すればシェールガスの恩恵には浴せないではないかという意見もあろうが、だからこそ、ここから代替エネルギーやエネルギー集約型の生産と生活の様式を根底からあらためるという方向が出てくるのであり、バーニー・サンダースが、脱メインストリームの流れを生み出そうとする者たちに支持されるのは、この点である。当然、それは、アメリカだけでできることではなく、地球上の国々が、生産力と競争力志向の思考と生活スタイルを変える気にならなければただの夢に終わってしまう。

その点で、ヒラリー・クリントンの姿勢は、これとは全く異なる。彼女は、古典的な現実政治権力思想を引き継いでいる。そもそも、オバマ政権下の2010年4月7日に「Global Shale Gas Initiative」なるものをぶち上げたのは彼女である。そして、精力的にラテンアメリカ、EU、ポーランド、リトゥアニア、ラトヴィア、ブルガリア、パキスタン、中国、インドといった国々を訪問し、フラッキングの技術を売り込んだのである。つまり、彼女にとって、フラッキングは、世界的な「戦略商品」であり、自国民を潤すためだけのエネルギー技術ではないのである。

フラッキングは、さらに、ヒラリーにとっては、世界的な「戦略兵器」でもある。アメリカは、つねに、自国の外には非干渉でおとなしくしていることはできない。世界をアメリカ合衆国の論理で束ねることを使命と思っている。それを「アメリカ帝国主義」と呼び捨てるだけでは何も言ったことにはならない。時代時代によって、その干渉の仕方が変わってきた。その変わり方を見なければならないし、それは、日本にとっても重要なことである。

石油にしても、その独占は、石油という物質の独占であるよりも、原油を精製し、移送する秘術に核心がある。シェールガスの場合も、世界中にある資源候補地を独占的に所有するよりも、そこに埋蔵されているガスを引き出す技術を独占することにウエイトが置かれる。そのフラッキング技術を独占すれば、おのずから、その産出物の帰属性をコントロールできるようになる。

クリントンは、フラッキングが石油や既存のガスによる世界支配よりも柔軟性があり、また、その技術に関してはロシアや中国に先手(イニシャティヴ)を取ったと確信している。アメリカによるグローバルな支配にとって、フラッキングは得がたい技術であり、まさしく「シェールガス」=「イニシャティヴ」(主導権)なのである。

アメリカの大統領選は、結局、個々人や個々人の心身内部におよぶ本来の「ローカリティ」はどこかに吹き飛び、エネルギーをめぐる世界政治と世界戦略の「グローバル」なレベルで動くわけである。今世紀の動向を決める(と言われる)シェールガスへの距離と関係のちがいから、今後の世界地図も塗り替えられるだろう。

ドナルド・トランプ旋風はまだ終わってはいないが、全米を巻き込み、さらには国外にも波紋をおよぼしたこの出来事が、単なる「ポピュリズム」の復活や「再国民化」などではないということは、このまま進めば「ファシスト」政権が成立するかのように見えながら、すぐさま内部からの「自浄作用」が生まれたことでもわかる。

ある意味で、トランプ現象は、アメリカ社会の「耐性度のテスト」でもあった。ファシスト的な人物を置き、それをマスメディアを動員してアッピールさせたとき、この社会は、かつてのドイツのようにファシズム化するのかということを試し、もはやそれだけでは、モデル通りにはならないということを示した。

そうだとすると、ネットに数多く載っているような、トランプの演説を映画やアニメでパロディ化することはトランプ現象をとらえたことにはならない(参照→ (1) (2) (3) )。トランプはそういうシニカルな笑いや失笑をもたらしはしたが、それにとどまるものではない。現実をなんらかの意味で変えたことは事実だし、アメリカの現在を露呈させたことも事実なのだ。

では、ファシズムがふるいとすれば、『ボブ・ロバーツ』の例はどうだろうか? ティム・ロビンスが、1992年に、湾岸戦争へ加担するブッシュ(父親)政権への批判をこめて監督・主演した『ボブ・ロバーツ』(Bob Roberts)がトランプ現象を予見しているという解釈がある。

若い人気歌手で億万長者のボブ・ロバーツという男が上院議員選挙に立候補し、ソフトな手口で聴衆をひきつけていく。折しも、時代は、ジョージ・H・W・ブッシュの共和党政権が、サダム・フセインのイラクをたたくために湾岸戦争を起こそうとしている。ロバーツとそのブレーンは、民衆の排外的な感情の高まりを利用して票をかせぐ。そのうねりは、ロバーツが不可解な銃弾で重傷を負ったことでさらに高まる。彼は、半身不随の身になりながら、やがて台頭するネオコンの有力な議員のひとりになることを思わせて終わる。

「アラブ人」(映画中の表現)の市民運動家がロバーツ暗殺容疑で逮捕され、嫌疑が晴れたにもかかわらず謎の銃弾で消されるというエピローグは非常に重要な点を突いているが、全体として映画としてのインパクトは弱い。ロバーツの「ポピュリズム」にくらべれば、トランプが今回見せたもろもろのアクションのほうがはるかに「映画的」である。

その重要な部分は、二人の人物のシニシズムをにおわせる語りのなかで示唆されるにすぎないのだが、ロバーツの暗殺を企てたという嫌疑をかけられた「アラブ系」の活動家(ジャンカルロ・エスポジート)は言う――「国民のコントロールを越え、誰にも説明がなされない秘密の政府がある」、表の政府は、「国家の安全保障(ナショナル・セキュリティ)」の名のもとにそれに目をつぶる。これは、作家のゴア・ヴィダールが俳優として出演している上院議員のセリフにもつながる――「アメリカは、国家安全保障(ナショナル・セキュリティ)の国であり、ますます代議制の国家ではなくたっている」。もしこの点にもっと立ち入れば、この映画は、政治的スリラーとしてインパクトを帯びることができただろう。

最近、Q&Aサイトの『Quora』にジェフ・ケイが面白い解釈を書いた。→参照(スクロールした後段)。それによると、トランプ現象というのは、ヒラリー・クリントンとドナルド・トランプとの「やらせ」ではないかというのである。トランプ現象は、トランプとヒラリーとが闘って、一方が勝つ(あるいは敗ける)という一元的なゲームではなく、最初から勝敗が決まっている、映画『スティング』的な「詐欺」ではないかと。ケイは、トランプがもともとは民主党員であり、クリントン夫妻と親密な仲(2016/08/03の写真→参照)であり、ルウィンスキー・スキャンダルではビル・クリントンをかばったこと、また、トランプが決して「バカ」ではなく、有能な「俳優」であり、アンチ・ヒーローとしてヒラリーを助ける役割を演じているという。

たしかに、日本でもかつて放映されたテレビシリーズ『アプレンティス』や『アプレンティス2/セレブたちのビジネスバトル』の演技は、バカでは決してできない→(1) (2)。 大統領選挙で見せたトランプの発言や認識(とみなされる表現)は、すべて単純化されている。こいつはバカじゃないのかと思われるほど論理は単純である。が、ひどいひどいと言われながら、トランプのスピーチは、それを「演技」として見るならば、決して破綻してはいない。→参照。

彼のスピーチのパターン分析によると、彼のスピーチには意図的に選ばれた語の反復(たとえば"tremendous")が見られ、ただの思いつきではない。You Tubeの→映像(1:10以後)参照。

しかし、トランプの「ペテン」は、映画『スティング』のように、周到な計画と準備のもとで進められたとは思えない。利口なビジネスマン特有のトレーダー的賭けの可能性がいくつも想定されているのではないか? 自分がバカ役になってヒラリーを当選させる可能性は考えられているにしても、自分が大統領に当選してしまうことが全く想定されていないとは考えがたい。

いずれにしても、では、この「ペテン」は最終的に誰が得をするのか? トランプのスピーチのなかで、単にヒラリー支持の「ペテン」を逸脱してしまうものがある。その最たるものは、「イスラム国(ISIS) はオバマが創立した」というスピーチである。これは、大いに顰蹙(ひんしゅく)を買ったが、『ボブ・ロバーツ』でジャンカルロ・エスポジートが演じた活動家ならば、この解釈を全面的に肯定するだろう。ウィキリークスが暴露したメールで明らかなように、オバマ政権でヒラリーが国務長官としてリビアのカダフィ政権の崩壊を促進させたことは事実であり、その結果としてイスラム国が台頭したのも事実である。この件に関し、ヒラリーは、公聴会で追及されている。その意味では、むしろ、「イスラム国を創設したのはヒラリー・クリントンだ」と言うべきであった。

イスラム国とアメリカとの関係は、まさに先述の「国民のコントロールを越え、誰にも説明がなされない秘密の政府」がからんでいる。その合言葉は「国家安全保障」(ナショナル・セキュリティ)であり、この問題をめぐってグローバルにひろがるネットワーク権力がある。いま、ナショナル・セキュリティへの意識度と参加度が政治家や財界人の実際的な権力の強さの指標になっている。したがって、大統領候補が、そして(仮に「ペテン」として)ヒラリーを支持する者がこのレベルに深入りするのはヤバいのである。「ナショナル・セキュリティ」を出すのなら、その名のもとにそれ自体を隠ぺいするときだけである。

ちなみに、最近都知事になった小池百合子は、ローカルな政府の人間でありながら、ナショナル・セキュリティ問題では、グローバルなコネクションを持つ。彼女は、防衛大臣としてブッシュ両政権の国家安全保障の要人と会い、サイバーレベルから再編された安全保障の再編(通称「戦争法案」の成立)に立ち会った人間である。いまの時代、権力を持とうとする者は、ナショナル・セキュリティに精通することが必須であり、その点で、「国際政治学者」舛添要一は、不十分だったのだ。

小池百合子は、4月27日の時点で、英語でトランプ批判の一文を発表しているが、グローバル・セキュリティのネットワークに関わる彼女が明確に「トランプがアメリカにとって危険である」と主張しているところを見ると、グローバル・セキュリティの(秘密)コミュニティのあいだでは、トランプは要注意人物というコンセンサスが流通しているのかもしれない。

こうしたコミュニティと、いわゆるビリオネア(億万長者)との関係は、ナショナル・セキュリティの力学がかならずしも金の額で動くわけではないという点で、複雑だ。予備選挙のまえ民主党のバーニー・サンダースを支持していたビリオネアのチャールズ/デイヴィッド・コーク兄弟(多国籍企業コーク・インダストリーズ)は、現在、ヒラリー・クリントンの支持を表明【→示唆?】している。こちらは、エネルギーから情報にいたる産業を動かす勢力であり、もしそうなら、有力な後ろ盾である。

ヒラリーが次期大統領になることはまちがいないにしても、民主党が議会で多数派を占めることができるかどうかはわからない。それによってどちらの派の最高裁判事が承認されるかも変わってくる。ヒラリーは、ガス戦略でエネルギーを押さえた。ブッシュ政権のときのようなエネルギー確保の戦争を起こす必要はない。が、テロはいまより増大するだろう。世界のトランスローカルな矛盾は解決などされていないからだ。そこで、ヒラリー・クリントンの政権は、ナショナル・セキュリティに関してはオバマよりも強硬な姿勢を打ち出すはずだ。世界の主要都市の市長や知事は、その点に関して連携しやすい方向が求められる。小池は、それを先取りした。いずれにせよ、世界の都市のあいだを、そして、サイバースペースの「襞」のあいだを「遊牧」するノマドたちには息苦しい時代が来る。

トランプのニュースを追っていて、妙なことを考えた。いまのところヒラリー・クリントンが優勢に転じたというが、たとえドナルド・トランプが大統領になっても、いや、なったほうが、アメリカでは面白いことが起こるのではないか、と。アメリカの有権者を無視した無責任な野次馬根性にすぎないが、実際、トランプのおかげで面白いことが多々起こっているのだ。

東部時間の8月18日、ニューヨークのユニオン・スクウェアにトランプの等身大の像が出現した。残念ながら、1時間ほどで撤去されてしまったが、記録はたっぷり残った。その製作過程の映像までYouTubeに載っている。台座のプレートには、「この皇帝には玉がない」(The Emperor Has No Balls)と印字されており、実際にこの像のペニスに玉はついていない。むろん、"has no balls"とは、「根性がない」という意味がかけられている。

トランプ旋風のもとでは、左右両極のローカルというよりトランスローカルなメディアが活発だが、ニューヨークを中心にケーブルと衛星を使って放映していたコメディセントラル傘下の「ラリー・ウィルモアのザ・ナイトリー・ショウ」が面白かった。過去形で書くのは、残念ながら、8月15日をもって契約更新がなされなくなったからだ。ホストのウィルモアは、ここにはいかなる陰謀もなく、単に視聴率を稼げなかったから、契約更新されなかったに過ぎないと最後の番組で言っているが、大統領選挙に関して鋭い論評やディスカッションを提供してきたこの番組は、11月8日の投票日まで続けてもよかったのではないか? その裏にはスポンサーのプレッシャーあったのではないかと勘繰りたくなる。

トランプ旋風のもとでは、左右両極のローカルというよりトランスローカルなメディアが活発だが、ニューヨークを中心にケーブルと衛星を使って放映していたコメディセントラル傘下の「ラリー・ウィルモアのザ・ナイトリー・ショウ」が面白かった。過去形で書くのは、残念ながら、8月15日をもって契約更新がなされなくなったからだ。ホストのウィルモアは、ここにはいかなる陰謀もなく、単に視聴率を稼げなかったから、契約更新されなかったに過ぎないと最後の番組で言っているが、大統領選挙に関して鋭い論評やディスカッションを提供してきたこの番組は、11月8日の投票日まで続けてもよかったのではないか? その裏にはスポンサーのプレッシャーあったのではないかと勘繰りたくなる。

ウィルモアのこの番組では、すでにこの「雑日記」でも勝手に使ったトランプとヒラリーとが怪獣になって戦っている映像でもわかるように、ひたすらプロパガンダ的にトランプを批判しているわけではない。「トランプはサイコパス的なナルシストだ」と一蹴する一方で、「ヒラリーも嘘つきである」と断定する。その理由は、彼女が「有能な弁護士だから」だというのである。弁護士は有能であればあるほど嘘もつかなければならない。ちなみに、ウィルモアは、「ナイトリー・ショウ」が公平を保っているのかという質問に対してこう言っている――「所詮はテレビだ。“フェア”という言葉をテレビで使うとき、すでにファンタジーの世界に入っている。テレビにはフェアーなものなんか何にもないんだよ」。とにかく、70年代の『サタデーナイト・ライブ』以来傑出したサーカズムを前面に押し出したウィルモア番組が消えたのは残念だ。ちなみに、生きのこった『サタデーナイト・ライブ』はトランプ批判の番組を作ったりしてはいるが、その平板さは無残な感じだ。

インパクトという点では、現状では、右翼のトランスローカルなメディのほうが活気づいていると言えるかもしれない。たとえば、「コンサバ」でかつ「陰謀論主義者」を標榜するアレックス・ジョーンズの番組は、すでにカルト的な人気を呼んでいる。彼の「演説」は「アレックス・ラント」と呼ばれる。FMラジオから短波まで、そしてインターネットからテレビまでリンクし、全米(いやUKでも)受信できるようにしている。

インパクトという点では、現状では、右翼のトランスローカルなメディのほうが活気づいていると言えるかもしれない。たとえば、「コンサバ」でかつ「陰謀論主義者」を標榜するアレックス・ジョーンズの番組は、すでにカルト的な人気を呼んでいる。彼の「演説」は「アレックス・ラント」と呼ばれる。FMラジオから短波まで、そしてインターネットからテレビまでリンクし、全米(いやUKでも)受信できるようにしている。

彼は、トランプが「コンサバ」の価値観を尊重し、しかも大統領に当選すれば、9・11の背後に「誰がいたか」を暴露すると約束したというので、いち早くトランプを支持し、トランプ旋風を煽る番組を制作しつづけている。とにかく、9・11は、ペンタゴンの陰謀だという説を固持し、すべての政治現象を「陰謀理論」で読み解く。それは、ある意味で面白いのだが、一方で、「だからどうした?」という疑問を突きつけることもできる。陰謀理論を駆使する政府を倒すというわけでもないからである。

この一週間、日本では、メインストリームメディアはクーデター状態で、どこを見てもオリンピック報道ばかりだった。とりわけ一般紙がスポーツ紙になってしまったのにはあきれた。習慣上わたしも購読してはいるが、テレビやインターネットですでに報道されていることを遅れて、しかも不十分な(ページ数のため)報道しかできない新聞に購読料を払っているのがばかばかしくなった。結局、これって、末期現象なのだと思う。

日本の場合、新聞はダメ、テレビもスポーツ中継ぐらいしかその機能を発揮できないということになると、メインストリームのメディアは今後、相当苦しいことになるだろう。『週刊文春』というメインストリームのメディアがスクープをやり、それをメインストリームのテレビが報道して、騒ぎになるというメインストリーム同士のあいだの取引ですべてが進んでいる。ローカルなメディアはおろかトランスローカルなメディアへの意識は皆無である。SMAP? それがどうした? そんなものはとうの昔に終わっているだろう。それをメインストリームメディアが報道するなら、スクープを出すべきだ。香取慎吾が大分まえからSMAP全員で出演する番組では「早くおうちに帰りたい」といった顔をしていた理由とか、帝国主義的なジャニーズ事務所の縛りを越えた報道をしなれば、メディアじゃない。

「オルト右翼」(alt-right)という語に興味を持った。現象としてである。

こういう問題を論じるとき、日本語では、いろいろとコメントしてからでないと、通じることも通じないおそれがあるので、不便だ。まず、わたしは「right」を「右翼」と訳したが、日本語では「右翼」はほとんど死語である。紙メディアは、大分以前から「右派」といったマイルドな表現をしてお茶を濁している。しかし、英語の文脈では、rightは依然としてright-wingのことであり、保守主義を標榜する者は、みなright(右翼)である。だから、オバマ政権は、"center-left"だということになっている。これは、「中道左派」と訳すが、オバマ政権が「中道左派」だと日本で言ったら、驚かれてしまうかもしれない。

その点では、日本語の場合、「右翼」よりも「左翼」という言葉のほうが完璧なまでに賞味期限切れしてしまった。「左派」はまだ通じるかもしれないが、既存政党で「左派」と(習慣上であれ)呼べるところは皆無である。「サヨク」という自嘲的な表現も死語になっている。そういえば、深沢七郎は、小説「風流夢譚」のなかで、まだ「左翼」や「右翼」が実在参照語であった時代に、そんな表現は無視して、「左慾」と「右慾」と書き換えていた。見識といえば見識である。

しかし、ある意味では、日本のほうがアメリカよりも「進んで」いるのかもしれない。ものごとを「左」と「右」とのわけるなどということは無理だからである。なまの現象はすべて中間地帯をふくんでおり、それを二項対立で分けてしまえば、事は抽象化してしまう。

でも、しかしである――選挙にしても、戦争にしても、暴力的なまでの「抽象」であり、人工的な分割なのだから、その現象について論じる際には、現象の対立項をはっきりさせておいてくれたほうが楽だ。

それと、あえて二項対立的にものごとを分割することが慣習化され、男女、貧富、白人・有色人種、健常者・非健常者、マイノリティ・マジョリティ・・・・の区別と差別が厳然とある時代が続いていた過去は、その二項対立的な観点なしには、反省不能である。実際、日本では、二項対立語がしょっちゅう変更になることで歴史を水に流してきた。「右翼」/「左翼」が「右派」/「左派」にぼかされ、そののち死語同然になってしまったことによって見えなくなってしまった歴史の幅と厚みは尋常ではない。

いや、こんなことをぐたぐた書くことがいまここでの主題ではない。問題は、アメリカの「オルト右翼」だ。これは、"alternate rigfht-wing"(オルタネイト・ライト・ウィング)を略して"alt-right"(オルト・ライト)と呼ぶのを直訳したにすぎない。その場合、「オルト右翼」と言って「新右翼」とは言わないのは、そもそも「右」も「左」も「翼」とか「党」とか言う概念を持ち出すばあいには、もはや「新しい」と呼べるものはまったくないという認識(無意識であれ)があるからである。

そのかわり、alternateと言うからには、メインストリームへの強い反発がある。既成の「右翼」にはくみしない。むろん、右翼の党派には見向きもしない。が、アメリカでも絵に描いたような「右翼」はくたばりかかっているが、「保守」の厚みが厚いアメリカでは、それをそっくり「オルト右翼」として引き込むことができる。さらに、気がある旧来の「右翼」や、さらには「右翼」気取りも、その仲間もヘイト主義者をふくめてすべて歓迎するだろう。この言葉は、パンドラの箱の蓋のような効果があり、この言葉によって、多元文化主義、移民、先住民、平等に反対し、白人至上主義、国粋主義、反ユダヤ主義、ネオナチ等々をとなえたりする「右」の魑魅魍魎が一気にすがたをあらわすのを好都合にする。実際に、トランプ旋風は、すでにこのような箱の蓋を開けてしまった。

オルト右翼がめざすのはなにか? むろん、「革命」である。「革命」(revolution)という言葉は、60年代をピークに、「左翼」のあいだでは敬遠言葉になっていった。だから、70年代以前の、「左翼」大安売りを知らない世代は、80年代になって、ドナルド・レーガンや企業のPR師がふたたび使いはじめたとき、「新鮮」な印象を受けた。

「左翼」が敬遠したのは、「新しい党」をぶち上げて革命政府を樹立するなんてことが馬鹿げていることはとうのむかしにわかったからだった。官僚制度であれ教育制度であれ、制度の変革なんぞでは何も変わらないことを身をもって知ったからであった。また、そのごくごく少数派のなかには、もし「革命」を問題にするのなら、「分子革命」しかありえないということをうすうす感じている者もいた。

歴史を変えるのは「分子革命」(Molecular Revolution)であって、これまで描かれてきた「革命」でもクーデターでもない。分子革命は、じわじわとわれわれ個々人、個々人の個々の細胞内で起こっている。その全容を意識し、鳥瞰(ちょうかん)することはできないが、この「革命」は、ある日、あるいはある瞬間に、すべてがいままでとはちがっているということを実感するという形で経験できるだろう。

今回のアメリカ大統領選挙でバーニー・サンダースが、「予想外」の支持を受け、ヒラリーの票確保をあやうくしたのも、そうした「分子革命」が進行している結果である。それは、決してサンダースが掲げるアジェンダで満たされるものではないが、従来の投票の動きをこえたトランスローカルなつながりが生まれたことによって、そのような結果が生まれたのだ。そのつながり方は、組織的ではなく、「発作的」である。「分子革命」は、計略や戦略やロジスティックスなどのなかで経験されるのではなく、「発作」やパフォーマティヴな「出来事」のなかでちらりと姿をあらわすのだ。

オルト右翼は、その本性からして「分子革命」とは縁がない。むしろそれを阻み、遅らせ、中止できると思うことが「右翼」の本性である。では、オルト右翼が進める「革命」はどのようなものなのだろうか? それについては、この語の命名者とされる右翼イデオローグの「哲学者」ポール・エドワード・ゴットフリードの本(参考→『Conservatism in America』)でも読めばいいのかもしれないが、それよりも、ドキュメンタリー映画『Occuppy Unmasked』〔オキュパイ運動の仮面を剥ぐ〕を見るのが手っ取り早いだろう。なにせ、この作品は、トランプの大統領選挙活動の総括プロデューサであるスティーヴン・K・バノンが2012年にみずから脚本・製作・監督しているからだ。

バノンは、自ら「右翼」を誇称するメディア人で、「左」の論客は、「危険で性格が悪い」と酷評し、恐れる。その活動は多岐にわたり、最近のプロデュース作品には、「クリントンファミリーが、財団の名目で私財を肥したことを摘発する」という『クリントン・キャッシュ』(M.A. Taylor/2016)がある。が、『Occuppy Unmasked』は、脚本を書き、監督しているだけに、彼の「本性」がよく出ており、彼が、オルト右翼革命で何をしようとしているかが透けて見える。

バノンは、自ら「右翼」を誇称するメディア人で、「左」の論客は、「危険で性格が悪い」と酷評し、恐れる。その活動は多岐にわたり、最近のプロデュース作品には、「クリントンファミリーが、財団の名目で私財を肥したことを摘発する」という『クリントン・キャッシュ』(M.A. Taylor/2016)がある。が、『Occuppy Unmasked』は、脚本を書き、監督しているだけに、彼の「本性」がよく出ており、彼が、オルト右翼革命で何をしようとしているかが透けて見える。

このドキュメンタリーをDVDで見たとき、流し見したせいか、オキュパイ運動ってこんなに「過激」だったっけ、と思った。この運動は、ある種の“路上パーティ”であり、金と利得だけに塗り固められた日常の時間にオフビートな要素を引き込んだところに意味があったと思っていたが、このドキュメンタリーでは、オキュパイ運動とは、建物や器物を破壊し、強奪や落書き、放火、さらには強姦までする「暴徒」がA(Anarchy) マークの旗やシールを旗印にしてアメリカ資本主義そのものを破壊しようとするプロセスなのであった。

このドキュメンタリーは、“オキュパイ運動自体は悪くなかったのに、その内部に陰謀的に送り込まれた「共産主義」的勢力が運動を破壊した”といった示唆が随所にある。たしかに、いつも、もともとは非暴力志向の運動のなかから武装派が出てきたりして、それが警察や軍に攻撃の恰好の条件をあたえ、壊滅させられるというパターンはある。しかし、このドキュメンタリーは、オキュパイ運動を擁護して、そのなかの暴力的な側面を否定しているわけでは全くない。

このドキュメンタリーは、2012年9月の公開に先立つ5か月まえ、ノースカロライナのシャーロッテで開かれた右翼グループのための会議で30分の未完成ラッシュが上映され、「長いスタンディングオベイション」を受けたという。ちなみにこの会議のスポンサーは、例のコーク兄弟が創立した「右」系の「FreedomWorks」である。絶賛した観客がこの映画のどこに感動したのかはわからないし、そう書いているのが、当のスティーヴン・K・バノンが深く関わるメディア「Breitbart.com」上なのだから、信用できない。実際、このメディアは、発売直後の9月23日号で、「'Occupy Unmasked' No. 1 Doc on Amazon.com」という見出しで、このDVDを激賞している。広告ではなく、一応記事の形態をとっているところがセコい。アマゾンで一瞬トップランク入りすることはめずらしいことではない。

このドキュメンタリーは、2012年9月の公開に先立つ5か月まえ、ノースカロライナのシャーロッテで開かれた右翼グループのための会議で30分の未完成ラッシュが上映され、「長いスタンディングオベイション」を受けたという。ちなみにこの会議のスポンサーは、例のコーク兄弟が創立した「右」系の「FreedomWorks」である。絶賛した観客がこの映画のどこに感動したのかはわからないし、そう書いているのが、当のスティーヴン・K・バノンが深く関わるメディア「Breitbart.com」上なのだから、信用できない。実際、このメディアは、発売直後の9月23日号で、「'Occupy Unmasked' No. 1 Doc on Amazon.com」という見出しで、このDVDを激賞している。広告ではなく、一応記事の形態をとっているところがセコい。アマゾンで一瞬トップランク入りすることはめずらしいことではない。

『オキュパイ・アンマスクド』は、一見、「過激」のススメめの側面を持っており、最終的にオキュパイ運動の側が警察であれ、反対派であれ、誰かに倒されるという形はとっていない。おそらくこの会議で見せたラッシュには入ってはいなかった「批判者」のコメントの部分を見過ごせば、やっちゃえ、やっちゃえのノリノリの雰囲気で見ることができるのである。既存の枠や国家そのものを否定するという点では、「右」であれ「左」であれ、「革命」志向の連中には受けるようになっている。

スティーヴン・バノンはしたたかだから、完成版では、要所要所にアンドリュー・ブライトバート(Breitbart.comの創立者で「右」のメディア人)を登場させ、運動に疑問を呈する。そして、「暴徒」の街頭での「狼藉」(ろうぜき)がピークに達するシーンに織り込むやり方で、ブライトバートが、あたかも「暴徒」に向かって「おまえらはフリークだ」、「レイプするのはやめろ」と叫ぶヘイトスピーチをくりかえし、そのあげく、まるで、彼が「暴徒」に物理的な攻撃を受けて倒れたかのように見えるような意味深な編集をしている。

スティーヴン・バノンはしたたかだから、完成版では、要所要所にアンドリュー・ブライトバート(Breitbart.comの創立者で「右」のメディア人)を登場させ、運動に疑問を呈する。そして、「暴徒」の街頭での「狼藉」(ろうぜき)がピークに達するシーンに織り込むやり方で、ブライトバートが、あたかも「暴徒」に向かって「おまえらはフリークだ」、「レイプするのはやめろ」と叫ぶヘイトスピーチをくりかえし、そのあげく、まるで、彼が「暴徒」に物理的な攻撃を受けて倒れたかのように見えるような意味深な編集をしている。

ちなみに、ブライトバートのヘイトスピーチのシーンは、2012年2月13日にYouTubeに公開された映像を使っており、その現場はワシントンDCである。そこではオキュパイのデモが行われていて、彼がその参加者たちを罵ったことは事実だが、そこで「暴徒」の活動があったわけではない。2つの映像を組み合わせているのだ。

ブライトバートは、このヘイトスピーチのあと(3月1日)、歩行中に突然倒れ、病院で死んだ。心臓発作だったのだが、それが薬物による暗殺ではないかといった「陰謀理論」説がとびかった。いまでは、解剖記録から、そのような事実はないことが証明されているとのことだが、『オキュパイ・アンマスクド』は、彼の死をたくみに利用している。実のところ、作品中に登場してコメントする彼の映像が、この映画のためのものであるかどうかも不明である。ひょっとして、彼の「謎」の死が使えると判断したスティーヴン・K・バノンが、あちこちから彼の映像をかき集め、はめこんだのかもしれない。オキュパイ運動が国際的な「陰謀」であり、それに反対する者は「謎」の死を遂げるかのごとき暗示を仕組んでいるのだ。

こういう人物が、ドナルド・トランプのメディアを含む総括プロデュースをやっているのだから、その構想のなかには「革命」もあるはずだが、それは、『オキュパイ・アンマスクド』から国際的な「陰謀」勢力を排除した方式で闘われる、新「アメリカ革命」別名「アメリカ独立戦争」ということになるのだろうか? しかし、すでに、トランプ・プロテスターたちの反トランプ活動に追いつめられたトランプ親衛グループのなかには、「次は火だ」的な発想を持つ者も出てきている気配だから、そうなったとき、スティーヴン・K・バノン総括プロデューサーは、どう治めるのだろうか? また逆に、トランププロテスターの側も、トランプ批判からトランプ攻撃にエスカレートする可能性は十分ある。そのときには、これまでの事実を見据え、「これは陰謀だ」などとバノンに言わせないようにしなければならない。参考映像→(1) (2)

トランスローカルな時代に「分子革命」を円滑に機能させるためには、党も大統領制も選挙制度もすべてふるすぎることはだれでもがうすうすは気づいている。「オルト」は、代案であるが、出された代案は、その元案を「変革」(alter)し、食いつぶしてしまうこともある。alternateは、単なる選択肢の「もうひとつの」ではなく、alterつまり「変える」という意味を含み、さらには、俗語的に、「去勢する」という意味も含む。「オルト右翼」は、どのみち、自らを「去勢」するところまで追いつめられるだろう。

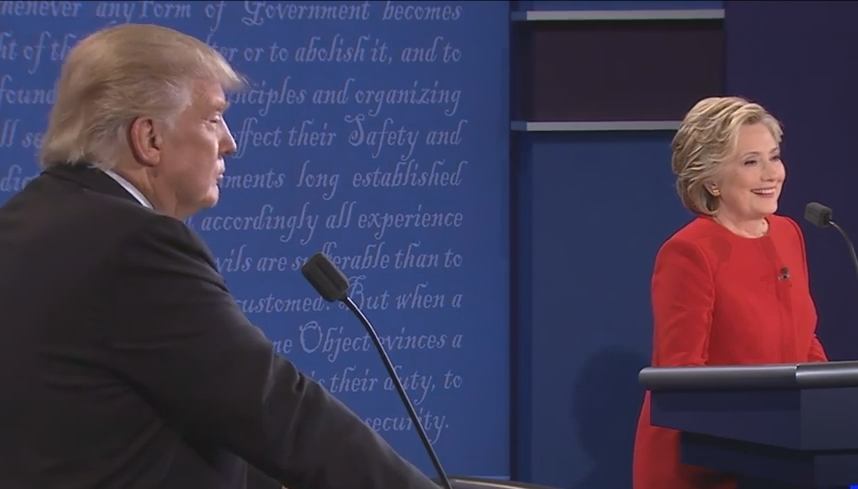

米国東部時間の9月7日午後8時(日本時間の8日午前9時)、NBC、MSNBC、IAVAの共催でヒラリー・クリントンとドナルド・トランプに質問をするフォーラムが開かれた。対決(ディベイト)ではなく、ふたりが別々に質問を受け、答えるという方式だが、はじめての実質的な「対決」ということで、期待を集めた。

わたしも期待して聴いてみたが、かなりがっかりした。司会がマット・ラウアー(Matt Lauer)になった時点で、トランプ側からのバイアスがかかかったフォーラムになることはわかっていたが、ヒラリーが適正に答えれば答えるほど、トランプを支持するであろう層には「小賢しく」、「プロすぎる」印象をあたえ、他方、トランプのほうは、あいも変わらず、事実のすり替えと恥知らずなアバウトさの回答に終始しながら、その、ヒラリーとは全然異なる情感の操作で相手を納得させてしまう――というあいかわらずの「トランプ効果」が目立つのだった。

放送中のTwitter発言はもとより、放送終了後続々と書かれた新聞やウェブの記事には、司会のラウアー批判がかなり多かった。彼は、国務長官時代のヒラリーが個人サーバーでやりとりしたメールがハックされたことに関し、30分のうちの10分も費やしたとか、トランプが、2002年の段階でイラクへの侵略に反対していたという事実のすり替え(彼は、侵略を支持していた)の発言に全く異議をとなえなかったとか、かつてトランプがヘマをやった(というより本性を暴露した)カーン・ファミリーの問題に関して、一切質問しなかったとか、「こいつはバカじゃないか」といった罵倒がかなり書かれた。

放送中のTwitter発言はもとより、放送終了後続々と書かれた新聞やウェブの記事には、司会のラウアー批判がかなり多かった。彼は、国務長官時代のヒラリーが個人サーバーでやりとりしたメールがハックされたことに関し、30分のうちの10分も費やしたとか、トランプが、2002年の段階でイラクへの侵略に反対していたという事実のすり替え(彼は、侵略を支持していた)の発言に全く異議をとなえなかったとか、かつてトランプがヘマをやった(というより本性を暴露した)カーン・ファミリーの問題に関して、一切質問しなかったとか、「こいつはバカじゃないか」といった罵倒がかなり書かれた。

ちなみに、IAVAとは、"The Iraq and Afghanistan Veterans of America"の略で、要するにイラクとアフガニスタンに従軍した退役(在郷も含まれるらしい)軍人の集まりであり、この日のフォーラムのテーマは、「ナショナル・セキュリティ」であり、大統領になれば、即、アメリカ軍の「最高司令官」(commander-in-chief)になることから、軍を統括する資格を問うためのフォーラムであった。だから、ライブの聴衆は軍人たちであり、彼や彼女らも質問をした。

笑ってしまったのは、「最高司令官としてやらなければならない決定に対して心の準備があると思いますが、その点であなたは、公私の生活のなかでどのような経験をしてきたと思われますか?」というラウアーの質問に対して、トランプが、「わたしは、偉大な会社を打ち建てました。世界中にです。諸外国とも交渉経験があります。わたしは上首尾に事を運んできたし、たとえば、中国ともです・・・」と、まるで米軍最高司令官の仕事が、会社経営と同等のものとみなして恥じないことだった。「ザ・トランプ・オーガニゼイション」は、高層ビル、ホテル、カジノ、ゴルフ場、ワインヤードといった多角経営を多国籍的にしていることは事実だが、この程度の多国籍企業は、アメリカにはいくらでもある。その程度の経験を軍事の指令に応用するのは無理ではなかろうか?

トランプは、すでに「わたしは、イスラム国 [ISIS]に関して、(オバマ政権の)将軍たちよりも知識がある。信じてください」と言ったが、これについて、「本当にそうなんですか?」という質問されると、自分が言ったのは、「バラク・オバマとヒラリー・クリントンの指揮下では、将軍たちは、力をそがれていて、我が国のために何をやっていいかわからない状態にある」と完全なすり替えをしてはばからない。そして、パットン将軍だったら、イスラム国なんかに大きな顔をさせないだろうと言うのである。え?!パットン将軍? ジョージ・C・スコット主演の『パットン大戦車軍団』(Patton/1970)でも見過ぎたのではないのか? 第2次世界大戦の「英雄」がいまのハイテク戦争で使えるのか?

イスラム国を無力化するのはたやすいとトランプは言う。彼らが虚勢を張れるのは、世界有数の埋蔵量をほこる石油を支配しているからだ、というのだ。だから、それを「奪え」(take the oil)ばいいんだ、アメリカは、石油を放置したではないか、と言うのだが、ではどうやって「奪う」のかについては何も語らない。これでは、まるで、また湾岸戦争のようなことをやれといっているかのようである。

ただし、それが「トランプ効果」なのだが、問題は、多少の予備知識を持った者にはばかばかしいと思われることが、トランプの口から発せられると、えらく「新鮮」で「勇敢」な発言として受けとめられてしまう点がありかねないことだ。

ジョージ・W・ブッシュは、彼が「純朴」だというイメージに洗脳された層が大統領に押し上げた。彼が「純朴」であったかどうかはわからないが、その「純朴」さにつけ入ったチェイニーのような本格派の悪(ワル)が、ネオコンを利用していいようにしたことは否めない。

アメリカも、大統領が次第に「象徴」職になってきていて、誰がなっても、すでに出来上がっている産軍学一体のシステムとその官僚たち、そして国境を越えて世界を支配する「右」にねじれたトランスローカルな支配層がことを運ぶのかもしれない。その意味では、トランプが大統領になったとしても、アメリカが彼の言うようなヴィジョンで変貌するとは言えない。

だが、トランプのような脇の甘い人間が大統領になったとき、全くG・W・ブッシュのときと同じように、最悪の取り巻きによって最悪のアメリカが出現する可能性のほうが大きい。逆に、クリントンが勝利した場合には、「右」を振りはらった手前、その政策を本来のオバマ=クリントン政策よりも「左」に舵を切らざるをえないだろう。「左」への舵とは、オルト右翼が言うような外見だけ「過激」な「革命」志向ではない。人権と平等の伸長や脱国家を少しでもめざす方向を強めることである。

【追記】

ビデオ記録→Part 1(ヒラリー・クリントン) Part 2 (ドナルド・トランプ)

トランスクリプション→ TIME (Sept. 7, 2016 9:47 PM)

なんで米大統領選のことばかり書くのかとあるひとに言われたが、言うまでもない、面白いから書くのである。いまどき、こんな面白い現象はないではないか。アメリカの大統領選挙のなかでも、今年は格別面白い。とても、映画評なんかを書いてはいられない。映画なんて、所詮はクローズドな世界だ。それをむりやり「現実」に引き込んできたが、もうあきあきした。

さて、「最高司令官フォーラム」が終わり、司会のマット・ラウアー・バッシングが怒涛のようにおしよせたとおもったら、今度は、その逆襲のように、クリントン・秘密イヤフォン説が浮上し、目下、ネットとウェブをにぎわしている。

しかも、その発端が、映画俳優(しばらく噂を聞かなかった)ジェイムズ・ウッズのTwitter投稿だときているから、身を乗り出さないではいられない。それによると、フォーラムの席上、ヒラリーは左の耳に、ブロードウェイの俳優たちが付けているような小さな無線イヤフォン装置をつけていて、外部と連絡をとりあいながら、応答していたというのである。

しかも、その発端が、映画俳優(しばらく噂を聞かなかった)ジェイムズ・ウッズのTwitter投稿だときているから、身を乗り出さないではいられない。それによると、フォーラムの席上、ヒラリーは左の耳に、ブロードウェイの俳優たちが付けているような小さな無線イヤフォン装置をつけていて、外部と連絡をとりあいながら、応答していたというのである。

ちなみに、ニュースショウやバラエティでは、アンカー(キャスター)も出演者も公然とイヤフォンやそのたぐいのものをつけている。アンカーの場合、コントロールルームからディレクターやスペッシャリストの指示を腹話術のように語れるかどうかがプロの技だったりもするのだが、政治家だって例外ではない。もし、ヒラリーがリモート装置をつけていたとしても、なんでいまさら問題になるのだろうか?

ヒラリーは、1947年10月26日生まれだというから、すでに68歳である。この歳なら、老人性難聴で補聴器をつけているということもありえる。問題の装置は、補聴器ではないのか? が、そんな可能性は一挙に飛び越し、秘密のマイクロ通信装置だということになってしまうところが、政治戦の世界である。

関係はないが、そのむかし、ベルリンだっかで、ノイズアーティストと音を出したとき、音出しのとき、「Do you have Mimisen?」というので、何のことかと聞き返すと、「Earplug」と答えた。「え、どうして“耳栓”なんて日本語を知ってるの?」と訊くと、相手は、「XXに教わった」と言った。「XX」とは、著名な日本のアーティストで、いつも、轟音はなんでもござれという顔をしていたので、そういうものはつけないのかと思っていた。そういえば、彼の耳は長髪に隠されていて、耳は全然見えなかった。この世界にも戦略があるのである。

フォーラムでのトランプの発言は、嘘だらけで、内容もグスグスだったが、トランプ支持のFOX NEWSともなると、悪名高きニュート・ギングリッチを引き出し、「いやあ、トランプはよかったねぇ、大勝利だ。クリントンはがちがちだったけど、リラックスして陽気だったし、感動したよ、トランプはベーブ・ルースみたいだ」(大意)と言わせている。

ヒラリーが質問を真摯に受けとめて答えようとしていたという評価の一方で、途中から立って答えたのが「威嚇」だという意見もあって、驚いた。身ぶりや表情というのは、言語や文化の違いで変わるのだが、わたしは、彼女が立ったのは、質問したイラク・アフガンからの退役軍人に敬意を表したからかと思っていたが、英語圏では、立つというのは必ずしもそうは受け取れないらしい。むしろ、立つことが謙譲の身ぶりだというのは、孔子文化圏でしか通用しないのかもしれない。そういえば、その昔、感じの悪い(明らかにアジア人差別をあらわにした)白人の婆さんに会ったとき、「座われ」と言われたが、(こちらは遠慮のつもりで)すぐにそうしなかったら、「座われと言ったでしょう」と攻撃的にたしなめられたことがあった。たしかに、立っていれば襲うことも簡単だからね。

ヒラリーが質問を真摯に受けとめて答えようとしていたという評価の一方で、途中から立って答えたのが「威嚇」だという意見もあって、驚いた。身ぶりや表情というのは、言語や文化の違いで変わるのだが、わたしは、彼女が立ったのは、質問したイラク・アフガンからの退役軍人に敬意を表したからかと思っていたが、英語圏では、立つというのは必ずしもそうは受け取れないらしい。むしろ、立つことが謙譲の身ぶりだというのは、孔子文化圏でしか通用しないのかもしれない。そういえば、その昔、感じの悪い(明らかにアジア人差別をあらわにした)白人の婆さんに会ったとき、「座われ」と言われたが、(こちらは遠慮のつもりで)すぐにそうしなかったら、「座われと言ったでしょう」と攻撃的にたしなめられたことがあった。たしかに、立っていれば襲うことも簡単だからね。

では、ヒラリーは、本当にそんな秘密兵器を装着していたのか? 元国務長官としてセキュリティのプロなのだから、着けていても不思議ではないが、それがばれてしまったのは、プロとしては心もとない。が、ヒラリー陣営の発表では、出回った写真に見える光る物体は、スタジオのライトが造り出したものであって、実際には何もつけてはいなかったという。たしかに、動画を見なおしてみると、何も着いていないように見えるシーンのほうが多いのだ。

では、ヒラリーは、本当にそんな秘密兵器を装着していたのか? 元国務長官としてセキュリティのプロなのだから、着けていても不思議ではないが、それがばれてしまったのは、プロとしては心もとない。が、ヒラリー陣営の発表では、出回った写真に見える光る物体は、スタジオのライトが造り出したものであって、実際には何もつけてはいなかったという。たしかに、動画を見なおしてみると、何も着いていないように見えるシーンのほうが多いのだ。

こういう問題がくだらないと思うのは、ハイテクとミニュチュアリゼイション(極小化)の技術が進んでいる時代に、生身の肉体だけで勝負することをよしとする旧文化と旧道徳が依然として生きていて、それが政治の盾に使われることだ。日本の学校で試験のとき携帯をしまわせるのと同じようにくだらない話ではないか? 携帯で調べてわかるような試験問題を出すなよということだが、フォーラムだって、リモコンで情報を得て答えられるような質問をやめれば、そんなものは意味を失なう。ただし、このときのヒラリーは、リモコンの指示がなければ答えられないようなことはひとことも言わなかった。質問自体のレベルが低かったからである。

ところで、トランプに関してはこの問題は全く論じられないが、彼の場合はどうなのだろうか? 動画をチェックしてみたかぎりでは、そのようなものは見えなかったが、やろうと思えば、骨伝導のような方法もあるから、服の下に装置を隠しておくことも可能である。ちなみに、2015年12月26日のアリゾナで撮られたトランプの写真には、その耳にイヤフォンらしきものが映っている。いや、耳栓かもしれない。ひとの話は聴きたくないひとだから。

今度の大統領選挙では、「陰謀理論」(conspiracy theory)という言葉がさかんに登場する。まるで、「陰謀理論」の正当性が確立したかのようである。ニュースメディアにこの言葉がこれほどひんぱんに登場することはこれまでなかった。

「陰謀理論」は、JFKの暗殺や911でよく話題にされた。アポロ宇宙船の「月着陸」も、依然としてこの「理論」の代表格のひとつである。ペンタゴンが宇宙人をかくまっているとか、CIAがエイズを広めたとかいうような例であれば、かぎりなくある。フリーメイソンや隠れた政府が世界経済をコントロールしているというのも、ことあるごとに再燃する。

しかし、トランプのように「陰謀理論」を自明の理のごとくつぎつぎにくりだす大統領候補はいなかったし、それを「まじめに」マスメディアが取り上げるということもなかった。それだけ、マスメディアがエンターテインメント化しているということでもあるが、個人(のあるときの意識)が気まぐれに発した言葉がたちまちグローバルに広まるというトランスローカルなメディア状況の定着もこういう傾向を押し上げている。

911の直後、ニューヨークで会った旧友に「アメリカではいつも何んで真相がわからなくなるんだろう?」と言ったら、「それは、デモクラシーがあるからさ」と言われたことがある。なるほど、ある事件が起き、その「理由」を追求したとき、その原因や元凶を一者や一点に集約することはむずかしい。実行者はひとりでも、その人物だけの責任とは言えない。

その意味では、「陰謀理論」は、公的な発表でこれこれだとされる「事実」に対して別の解釈を提起するかぎりでは、デモクラティックなことになる。しかし、「陰謀理論」というものは、決して複数の解釈を認めようとはしない。むしろ、原因や元凶を一者に収斂させることに熱中するのである。

実際に、トランプ陣営から出てくる「陰謀理論」は、みな、ヒラリー・クリントンが「元凶」である。いまや、ヒラリーは「陰謀家」であり、ヒラリー自身が本人ではないかもしれないという「ヒラリー替え玉説」まで飛び出した。

そのなかでも極端なものでは、ヒラリーはすでに死んでおり、ある時期からのヒラリー・クリントンは替え玉(body double) だというのである。そうすると、「最高司令官フォーラム」で発言したヒラリーは「替え玉」だったのだろうか? もうすこし「穏健」な「陰謀理論」では、911の追悼式のとき、「体調不良」を起こして途中退席し、ボディガードにささえられながらリムジンの乗り込んだあと入院したままになっているという。だから、その日の午後、マンハッタンの娘のアパートメントから出てきて、観衆に手を振った「ヒラリー」は替え玉だというわけである。

そのなかでも極端なものでは、ヒラリーはすでに死んでおり、ある時期からのヒラリー・クリントンは替え玉(body double) だというのである。そうすると、「最高司令官フォーラム」で発言したヒラリーは「替え玉」だったのだろうか? もうすこし「穏健」な「陰謀理論」では、911の追悼式のとき、「体調不良」を起こして途中退席し、ボディガードにささえられながらリムジンの乗り込んだあと入院したままになっているという。だから、その日の午後、マンハッタンの娘のアパートメントから出てきて、観衆に手を振った「ヒラリー」は替え玉だというわけである。

むかしから、権力者が替え玉をつかうという「伝説」はよくあった。チャップリンの『独裁者』は、ヒトラーを示唆する独裁者(アデノイド・ヒンケル)と外見がそっくりだった「床屋」が巻き起こす笑劇だが、ヒトラーが替え玉を用意していたという説はある。スターリンも毛沢東もキム・ジョンイルもサダム・フセインも替え玉を使っていたことになっている。サダムの長男のウダイの「影武者」の話は、『デビルズ・ダブル』(The Devil's Double/Lee Tamahori/2011)という映画になった。

いま映画の話はあまりしたくないが、ブライアン・デ・パルマの『ボディ・ダブル』というバッチリその名の映画もあるように、ボディ・ダブルは映画の得意とするテーマである。デ・パルマのこの映画がヒッチコックの『めまい』へのオマージュであるように、そもそも、映画はボディ・ダブルでなりたつ。いや、俳優自身がスタントとかヌードとか指先とかに代役を使うのもボディ・ダブルだ。

しかし、「陰謀理論家」たちが言う「陰謀」とはちがって、映画のボディ・ダブルは、バレないこと、バラすとすれば最後にする、ないしは、それが「替え玉」であってもそれを問題にしないことが前提となる。ダブルやトリプルの「ボディ」があたりまえなのが、映画のリアリティである。

それに比して、いま話題になっている「陰謀理論」はなんてダサいのだろう。リアリティの多様性を生み出すためにではなく、それを単純化するために使われているからである。ヒラリーの替え玉がいるとすれば、それが誰であるかをあばかなければならない。「うまいなぁ!」では済まないのがいまの政治の世界である。

9月11日(東部時間)の午後に「元気」な姿を見せた「替え玉」は、いっとき、テレサ・バーンウェルだという説が流れた。が、彼女がその時間にニューヨークにはいなかったということがわかり、ヒラリー=テレサ説は打ち止めになった。テレサ・バーンウェルに白羽の矢が立ったのは、きわめて安易な理由である。彼女は、テレビでヒラリー・クリントンのパロディを長らくやってきたことで知られているからだ。そもそも、パロディというのは、意図的なスキやズレがあるから意味があるのであるから、彼女が本当の「そっくりさん」を演るのは無理である。ちなみに、テレサが演じたパロディとしてのヒラリーの映像はYouTubeで見ることができる→ (1) (2)。

9月11日(東部時間)の午後に「元気」な姿を見せた「替え玉」は、いっとき、テレサ・バーンウェルだという説が流れた。が、彼女がその時間にニューヨークにはいなかったということがわかり、ヒラリー=テレサ説は打ち止めになった。テレサ・バーンウェルに白羽の矢が立ったのは、きわめて安易な理由である。彼女は、テレビでヒラリー・クリントンのパロディを長らくやってきたことで知られているからだ。そもそも、パロディというのは、意図的なスキやズレがあるから意味があるのであるから、彼女が本当の「そっくりさん」を演るのは無理である。ちなみに、テレサが演じたパロディとしてのヒラリーの映像はYouTubeで見ることができる→ (1) (2)。

すでに大分むかしから、「ホンモノそっくり」であることがゾクゾクするリアリティであることはなくなっている。「嘘くさい」というのも、もうふるい。パロディという観念もふるすぎる。むしろ、ホンモノとかニセモノとかが問題にならないハイパーリアリティが求められているのであって、その基準は、「ボディ」(身体)には依存しないのである。身体度、肉体度でリアリティを測るなんていうのは、もうやめたほうがいいし、現実はそんなところでは動いていない。

いま、身体や肉体自身が、これまで信じられてきたものとは異なっている。それは、スポーツ選手の身体のように、さまざまな意味で「サイボーグ」化しており、「命」はそういうヴァーチャルな身体/肉体をリアルなものだと観客が自分に信じさせるための単なる保証にすぎなくなりつつある。身体/肉体は、画面を見る指先だけでいいという感覚。

実際に、選挙戦の主な舞台は、映像や音や文字のヴァーチャルな世界である。ヒラリーやトランプがボディダブルでもかまわないのだ。いや、実際に、彼女や彼にヴァーチャルなものを見るからこそ、ふるいリアリティの尺度では「ありもしない」イヤフォンが見えてしまったりする。仮面をはがせば別の顔が出てくるような映像的なリアリティのほうを信じてしまう。

いまの時代には、もう、「体を張る」主役はいらない。ふるいリアリティ感では「実在しない」と切り捨てられる存在(かつて「仮象」と言われたもの)を主にした活動や政治や生活の場が普通になる必要がある。その意味では「ポケモンGO」は、先を行っている。それで遊ぶ者たちは、すくなくとも指先だけには肉体を感じているとしても、その先に展開する世界が「生身」であるかどうかなどには拘泥しないのだ。

――いよいよ、ヒラリー/トランプ対決ディベイトまで半日というところなんだが、そちらの雰囲気はどうですか?

――今回、「こちら」とか「そちら」とかといったフィジカルな地域差でトランプ熱を測ることができないんですが、簡単に言うと、トランプ批判はいたるところにあるが、ヒラリー讃辞はほとんどないというところでしょうか。

――じゃあ、トランプ支持はすごいわけ? 日本では、テキサスに行ってみろ、みんなトランプ支持ですごいぞ、みたいなことを言うコメントがもてはやされたりしてますが、どうなんだろう?

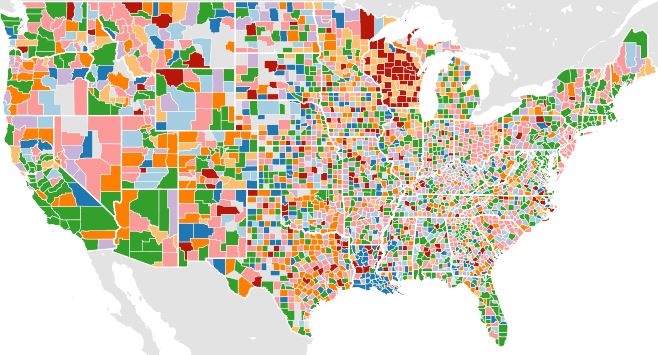

――たしかに、テキサス、ノースカロライナ、サウスカロライナ、テネシー、アラバマ、ミシシッピー、ルイジアナ、カンザス、オクラホマ、アイダホ、ユタ、ワイオミングの12州は、「極右」の拠点だと言われることが多いんですが、これらの州の内部を詳細に見ると、そう簡単じゃないのです。大学があるエリアでは「極左」的な考えのひともいるし、インターネットやモバイルでつながっている個々人やグループがあり、一時期のハリウッド映画のように、テキサスアクセントの「典型」を笑いものにしたり、茶化したりすることがむずかしくなっていますよ。

――そうだろうね。だから、ぼくは「トランスローカル」という概念で考えているんだけど、ローカルなエリアはあるにはあるのだけれど、それがネットや口コミや、そしてメインストリームの流すメディア情報によって地理的なエリアを越えたネットワークというか、非常にルースな、ゆるい関係ユニットが出来ているんだね。ついでに言わしてもらうと、この場合、ローカルなものが自発的に自分を越えて他のリモートなローカルと結びつくならば、非常にポジティブなトランスローカルな関係が生まれるのだが、トランプ現象では、その「トランス」の部分がメインストリームの全国メディアであるために、微細なローカルなものが国家規模の現象として波動するような形になってしまう。

――おおむねそうだと思います。そして、トランプは、まさにそういうところを確信犯的にばっちりおさえているようなところがあって、メインストリームのメディアがいくらトランプを批判しても、こたえないように見えるのです。

――トランプ批判のなかには、彼はあの「赤狩り」のジョゼフ・マッカーシーのマネをしているというのがあるんだが、全然違うと思うな。マッカーシーは、ウィスコンシンの片田舎から出てきたひとだが、トランプは、ニューヨーカーです。だから、あの「ダサい」かっこうも含めて、ちゃんと意識してやってるんだね。

――まあ、俳優ですからね。若いときの「カッコマン」という感じは完全に隠して、「頑固おやじ」風に装っている。

――5月ごろだったか、「ザ・デイリー・ショウ」でジョーダン・クレッパー (Jordan Klepper) がトランプのラリーに忍び込んで、トランプ・サポーターに質問するというのを見たんだけど、ひとりのおばさんにヒラリーは肺炎なのかと水を向けると、彼女は、「エイズ(で肺炎を起こしているん)じゃないの」と答えるんだ。クレッパーが驚いて、理由を聞くと、「だって旦那がエイズでしょう」と言う。下半身にゆるいビル・クリントンだから、エイズにかかっていても不思議ではないというわけ。それでヒラリーもエイズになり、咳が止まらないというのさ。大笑いしてしまったけれど、そのおばさんは本気なんだな。ほかの男性は、オバマは、モズリムだと主張するんだが、その理由は、身に着けている装身具でわかると。(→参考映像)

――そういう話は、いくらもあり、トランプをけなす材料になっているんですが、それでもトランプ人気には影響しないのです。なぜかというと、そういうことを信じているひとたちは、メインストリームのテレビや新聞を全然信じていないからです。信じていないというより、無視している。むしろ、テレビや新聞は嘘ばかりついているということを信じている。それは、ある意味では正しいんですが、嘘でないことを伝えることもあるという面は無視している。

――まあ、中央から末端に情報を放射する、ながいあいだのメディア支配のツケでもあるんだけど、メインストリームのメディアが馬鹿にしているほど彼や彼女らは馬鹿ではないよね。そもそも、彼らは、マイクロ・メディア派なんじゃないか。無知蒙昧でインターネットなんかやってない、新聞も読まないと思ったら大間違いだよね。新聞だって、ローカル紙だ。

――たしかに、FacebookやTwitterもやってるし、意外に思ったのは、日本で言う「トラック無線」なんかも使って情報交換をしてるんです。いや、「情報交換」というとものものしいけれど、もっと柔軟にCB無線なんかを使い、その無駄話の合間に「トランプはやるじゃないか」なんて、「クリントンのババア」なんて話もしているのです。

――そういえば、ドナルド・レーガンが大統領になったとき、まだインターネットは一般化していなかったのだが、当時始まりつつあったパソコン通信を選挙キャンペーンに大いに活用したという話があったよね。先進メディアに対しては「右翼」のほうが反応が早いというテーゼがあるくらいだもの。

――大分まえから言われてますが、民主党と共和党の支持率のうち、40%対40%というのは変わらず、あとの20%が問題なんですね。1980年前後から2005年ごろにかけて生まれたいわゆる「ミレニアル世代」は、地域とか身体的特性(人種やジェンダーも含めて)にもとづくアイデンティティよりも、「インターネット・ボーン・アイデンティティ」というのに依存していて、簡単には先が読めないのです。オルト・ライトという発想もこのへんにフィットするんですね。だから、先に挙げた12の「極右」志向の州のなかでも、夫婦と親子では支持政党がちがったりする。支持政党という発想も、今回すっ飛びそうで、共和党を支持するわけではないがトランプを支持するとかいうのもいるし、民主党員だがトランプを買うなんてのもいるわけです。

――アメリカの知り合いは、あなたをふくめて、どのみち「インテリ」だから、トランプを批判しないのはひとりもいないのだが、にもかかわらず、どうもヒラリー圧勝というわけにはいかない雰囲気がある。26日のテレビ討論では、NBCのレスター・ホルト (Lester Holt) が司会をやるそうだが、彼は、「ファクト・チェッカー」という別名があるらしいね?

――だから、事実関係は厳しく詰め、先日の「コマンダー・イン・チーフ」のときのマット・ラウアーのように、トランプがイラク戦争に最初から反対していたなんていう嘘を放任するようなことはないと言われていますね。ただ、それでトランプが追い詰められたとしても、それがあまり応えないという構造がすでに出来ているところが問題です。先ほど話しましたが。

――ヒラリーに詰め寄られて、「そうそう、あなたが正しい、ごめんなさい」なんて言うかもしれない。それが逆に彼の大様(おおよう)さや磊落(らいらく)さと取られて、受けたりしかねない。今回、例のコーク兄弟は、狡猾にも、「今年はどちらの政党にも支持金を出さない」と宣言したらしいけど、そう言っておいて両方に金を出したり、あるいは、トランプを支援したりすることだってありえる。「やつはけっこう面白いじゃないか」なんて言って。そうなると、ヒラリー支持が固いという40%も変わってくる可能性もある。

――そういう裏の世界はわからないですが、トランプの場合、オバマがアメリカの生まれではないと公言し、それが嘘だったら500万ドルの献金をするとまで言いながら、そうでない事実を突き付けられると、9月になって、 「バラク・オバマは合衆国で生まれました。点」という「訂正」する。この「点」(ピリオド)というのがすごい。あれは間違いでした、すみませんなんてことは言わない。これは、トランプ批判派にはとんでもない野郎だというさらなる批判の種になるが、トランプファンには、もともとオバマがどこの生まれだろうがどうでもいいわけだから、さすがトランプさまという印象をあたえてしまう。

――26日の司会のレスター・ホルトががんばるとしても、彼よりもっと峻厳なホストとして有名なクリス・マシュウズ (Chris Mathews) がアボーションの問題に関して、トランプのあまりに時代錯誤的な意見を致命的なまでに露呈させるのに成功したにもかかわらず、すでに忘れられてる。

――3月30日のタウンホールでのことですね。マシュウズは、妊娠中絶反対のトランプが罰則を設けるのかどうかを問い詰め、イエスを言わせてしまったのでしたね。妊娠中絶をした女性は「ある形の罰を受ける」と答えた。(→参考映像)3日後にはこの意見を撤回していますが、トランプキャンペーンの痛手にはならなかった。

――26日のテレビ討論は楽しみだが、ケネディがニクソンをテレビ討論で大きく差をつけたというような効果は期待できないね。もうテレビの時代じゃないから。とすると、トランプが大統領になる可能性がより強くなることもあるわけだが、ぼくはね、もしトランプが大統領になったら、逆に批判勢力にとっては活動しがいが出てくると思うんだけれど。ひどすぎるから次はぐーんと左に振れるとか。ある意味、いま、アメリカの暗部があぶりだされ、しぼりつくされつつあると言えないこともないでしょう?

――いわゆる「左翼」のトランプ批判のなかには、もしトランプが大統領になったら、核戦争が起こり、生態系の終わりが始まるというのまであります。クロネンバーグの映画の『デッドゾーン』 (The Dead Zone/1983) でクリストファー・ウォーケンが演じる超能力者の予知みたいなんですが、他方で、シリコンバレーの連中などは、意外と「何も変わらない」と言い切る者もいます。ヒラリー・クリントンが大統領になるにしても、議会は共和党が牛耳るでしょうから、トランプは、むしろ御しやすい相手になります。

――じゃあ、また半日後に。

――いやあ、26日(東部時間)の第1回クリントン/トランプ・ディベイトは、あまりに型通りで気抜けしたよ。やっぱりトランプは案山子男/スケアクロウだったんだね。

――枠組みがえらく公式っぽいから、こうなるとトランプには手の出しようがないんでしょうね。もうちょっと意外な手に出るかとも思いましたが、あの空間と観客ではプレゼン力(りょく)が問われるから、ヒラリーのようなプロの独擅場で、アマというか、詰めの甘いトランプには無理でした。

――しかし、普通なら、これでヒラリーは大統領当選確実ということになるが、それがどこかに不安感がただよう。これってなんなんだろう?

――国務長官という、まあ「体制」のひとだってことがありますね。閣僚なんて海千山千じゃなければできないから、そういう面を見ている者にとっては、なにか「新鮮」さがほしくなるものです。

――それにしても、トランプのスピーチは、これまで言ってきたことの文字通りのくり返しで、新鮮さもくそもなかったな。テーマもそうだが、"very"を反復して言う"very very"はあいかわらずで、単純な強調語を使いすぎる。1度ぐらいなら受けるかもしれなが、いつも「ヴェリー・ヴェリー」とやってると、馬鹿じゃないかという思えてくるんだが、わかってないみたいだね。

――「すっげぇ」(tremendous)もよく出てきました。"billions and billions of dollars"というように重ねるのも強調表現ですが、じゃあ、実質的にいくらなんだというファクトが飛んでしまいます。ファクトをおさえていないからそういう言い方になるんでしょう。"by the way"(ところで)もトランプの口癖ですが、フォーマルなスピーチでこれを使うと、説得力が落ちる場合がおおいです。ただ、トランプのせいか、このごろ会話で "by the way" をはさむひとがふえたような気もします。

――日本語の「ちなみに」みたいなもんかな。わざわざ入れなくてもいいのに、「ちなみに」「ちなみに」と断るやつが日本にもいるねぇ。

――レーガンの時代に、彼のディスコースの分析がいくつも出ましたが、トランプも彼のディスコースからアプローチしたら、トランプ現象の本質が明確になるかもしれません。

――生録音の映像やトランスクリプションがあるから、内容の詳細には触れないが、それにしても、サイバー・セキュリティの核心について2分間で言わなければならないときに、10歳の息子の話をするんだから、あきれた。しかも、その息子がハッキングをやってるとでもいうのなら話が通らないでもないが、全然意味不明なんだ。

――"we have to get very, very tough on cyber and cyber warfare. It is — it is a huge problem. I have a son. He’s 10 years old. He has computers. He is so good with these computers, it’s unbelievable. The security aspect of cyber is very, very tough. And maybe it’s hardly doable."――というくだりですね。ここでも"very, very"が出てきますが、内容的には「サイバー戦争の問題は重要だ」ということしか言っていません。10歳の息子が「信じられない」くらいコンピュータをうまく使っているというくだりが、本筋とどうつながるのか、全然わからない。まあ、10歳の子どもでもコンピュータを駆使できるのだから、本格的なハッカーならすごいことをやるというのですかね? でも、それでどうするかということは言わない。

――すべてこの調子なんだよ。ヒラリーの「冷たさ」みたいな要素が嫌悪されることがおおいようだが、今回、ヒラリーが見せた笑いは、冷笑ではなくて、あきれた笑いだったね。放送のため、あらかじめ静粛にし続けるような指示が最初にあったので、あまり観客の反応はつたわらなかったが、さすが、こういう場面では笑い声があがっていた。

――トランプが以前に、女性を「豚、まぬけ、犬」 (pigs, slobs and dogs)などと呼んだというのがクリントンから批判されましたが、「そんなことは言っていない」と繰り返し否定しながら、(実はTwitterの記録があるんですが)あげくのはてに、「お笑いノリで言ったことはあるよ」 (Some of it’s said in entertainment) と言い、レズビアンのトークホストでトランプを批判しているロージー・オドネル (Rosie O’Donnell)の名を挙げ、「彼女には非常に(very)キツいことを言ったけど、彼女ならそれにあたいすると誰でも認めるだろうし、誰も彼女に申し訳ないとは感じないよ」と言ってしまいます。その場合、トランプは、「それ」 (it) と言い、具体的にこの代名詞が指す対象を明示してはいないんですが、すぐさまネットには、「誰でもがロージー・オドネルがデブのブタに値することを認めるだろう」とトランプが言ったと書かれてしまう(→ 参考)のです。そういううかつな発言は、トランプファンには受けても、あの会場では通用しないです。

――トランプが以前に、女性を「豚、まぬけ、犬」 (pigs, slobs and dogs)などと呼んだというのがクリントンから批判されましたが、「そんなことは言っていない」と繰り返し否定しながら、(実はTwitterの記録があるんですが)あげくのはてに、「お笑いノリで言ったことはあるよ」 (Some of it’s said in entertainment) と言い、レズビアンのトークホストでトランプを批判しているロージー・オドネル (Rosie O’Donnell)の名を挙げ、「彼女には非常に(very)キツいことを言ったけど、彼女ならそれにあたいすると誰でも認めるだろうし、誰も彼女に申し訳ないとは感じないよ」と言ってしまいます。その場合、トランプは、「それ」 (it) と言い、具体的にこの代名詞が指す対象を明示してはいないんですが、すぐさまネットには、「誰でもがロージー・オドネルがデブのブタに値することを認めるだろう」とトランプが言ったと書かれてしまう(→ 参考)のです。そういううかつな発言は、トランプファンには受けても、あの会場では通用しないです。

――トランプは、オドネルを「お笑いノリ」の「仮想敵」にして、つるんでいるように見せかけようとするんだが、オドネルのほうはつるんでるつもりはないんだよね(→参考映像)。By the way (ハハハ)、中国ではトランプが人気者になっているそうだね。トランプは、よく「チャイナ、チャイナ」と言ってるからな。

――いや、それが、われわれのような無責任なおしゃべりのネタになっているだけではなくて、その一方で、アメリカに敵意を持っているひとたちが、「トランプみないなのが大統領になればアメリカも終わりになるからわれわれの天下になる」なんて考えているという話もあります。

――だからさ、こういう大統領選というのはアメリカにとってもマイナスだと思うな。これじゃ、微妙な政策論争なんかできないからね。

――そのかわり、相手が単純で馬鹿げたことを言うから、ヒラリーのほうは、噛んで含めるように経済のこともセキュリティのことも話せたという面もあります。そして、最後に彼女が、あらたなデモクラシーの提案でしめることが出来たのも、トランプが「法律と秩序」の強制で「偉大なアメリカをとりもどす」という、およそ時代遅れの警察国家の提案をしたからです。

――前回も言ったが、ヒラリー・クリントンの側からすると、相手がひどすぎるので「まっとう」な方向を公約せざるをえなくなり、本来は保守的な彼女が、バーニー・サンダースやエリザベス・ウォーレンあたりが言っている方向に多少なりとも横揺れするかもしれないという可能性に期待をかけるということですかね。10月4日、9日、19日とまだあと3回(4日は副大統領候補のディベイト)あるディベイトでハプニングがあるのか、あるいは、トランプがさらなるバカをやってヒラリーが過剰な自信を持ってしまうとか、まだいろいろな可能性があるね。じゃあ、きょうはこのへんで。

まるで、「無線イヤフォン疑惑」のお返しのように、今度はトランプ側に「コカイン疑惑」が持ち上がった。なんか子どもっぽい話みたいだが、これは、トランスローカルな時代に特有の現象でもある。

発端は、今度もまた、Twitter へのたった1通の書き込みだった。書いたのは、ヴァーモント州知事および民主党全国委員会の議長もつとめたハワード・ディーン (Howard Dean) 。それも、さりげないメモである――「寸評 トランプはずっと鼻をクスクスやっていた。コカイン・ユーザーかな?」 (11:02 AM - 27 Sep 2016)

ディーンの「寸評」は、ただちにひろまり、同日のテレビ MSNCB でコメントをもとめられたが、彼は悪びれず、「ねえ、70歳の彼(トランプ)がコカインを常用しているとぼくが思ってるというの? たぶん、そうは思わないよね。でも、彼に聞いてみたら面白いと思うんだよ。あれ(鼻をクスクスやること)ってどっか悪いのかどうかわかればと思ってね」。

「鼻をクスクスやる」と訳した原語は、"sniff" である。もっと厳密には「鼻で空気を吸う」動作である。コカインを吸うのも"sniff" である。ヒラリー・クリントンとの第1回ディベイトのとき、トランプが、"sniff" をくりかえしたという報道はあちこちにあったが、その理由について言及したものはなかった。むしろ、彼の落ち着きのなさを言い表す表現として、この言葉が使われていた。が、ディーンの書き込みで「疑惑」が広まると、ディベイトの映像から、彼が"sniff" する場面だけを抜き出してつなげた映像を発表する者まであらわれた(→YouTube)。

たしかに、こうまとめられると、トランプの状態は普通ではない。実は、ディベイトのあと、トランプは、「マイクの調子が悪かった」というクレームを語ったというが、ずっと大声を張り上げていた彼にとってマイクのどこに問題があったのかという気がした。が、くりかえし"sniff" していて、それがマイクに入ったことを意識していたか、あるいは側近から「まずいですよ」と言われたりしたとすれば、彼がなぜクレームをつけたのかがわかるような気もする。

たちまちひろまったスペキュレイションのなかには、「風邪を引いていただけ」とか「アレルギーだよ」という弁護もあるが、大半は、「疑惑」肯定のほうへ向かってしまった。彼は、90年代からアンフェタミンの常用者だったという説もある(→参考)。

トランプは、コカインをやりまくれるようなペントハウスに住んでいるのだから、コカインの常用者でも不思議ではないと論じる者もいる。また、あの「Studio 54」の常連だった(左の写真は20歳の新妻イヴァナといっしょの同クラブでのトランプ)から、コカインぐらいやっているだろうというのもある。むろん、どちらも「まだ」証拠はない。

トランプは、コカインをやりまくれるようなペントハウスに住んでいるのだから、コカインの常用者でも不思議ではないと論じる者もいる。また、あの「Studio 54」の常連だった(左の写真は20歳の新妻イヴァナといっしょの同クラブでのトランプ)から、コカインぐらいやっているだろうというのもある。むろん、どちらも「まだ」証拠はない。

トランプ自身は、ニューハンプシャーのタウンホールでのイヴェントで、親たちにむかって、子どもたちの将来のために酒やドラッグに近づけさせないように説いている(→参考)。ただし、ビル・クリントンやオバマのように、「ドラッグをやったことはあります」とは一度も言っていない。トランプの公言には嘘がおおいので、信用されないが、酒もドラッグも若いときから全くやらないと言っているらしい。今度の「疑惑」ではそういう路線で行っている。

今後、また、ディベイト映像を細かく分析して、トランプがコカインの常用者であることを証拠立てる者もあらわれるだろう。それには、彼がディベイトの最中、あれほどテレビ慣れしているにもかかわらず、一度もカメラを見なかったというダン・ラザーの意見(これも Twitter)なども、勝手に使われるだろう。ラザーは、トランプがそれほどに上っていたと言うことを言っているだけなのだが、そういう文脈は勝手にねじまげられるだろう。

トランスローカルな情報にとって、それが「ホントウ」であるか「ウソ」であるかは重要ではない。が、トランスローカルな情報をピックアップして流す(従来型の)テレビや新聞は、中央→周辺の方向性しか持っていないメディアだから、トランスローカルな「ソーシャルメディア」の内部では適当にバランスが生まれるはずの情報が、「本当」か「嘘」のどちらかの情報に決定づけられてしまう。ある意味で、問題は旧メディアである。「広く投げる=broad-cast」ことしかしないブロードキャストメディアが生き残っているために、トランスローカルなメディアがそのポテンシャルを発揮できないのだ。

「無線イヤフォン疑惑」も今回の「コカイン疑惑」も、SNSの内部で流通しているだけならば、増殖と萎縮をくりかえしながら、定着したり、自然淘汰されたりする。しかし、トランスローカルなメディアとブロードキャストのメディアとが不幸に混在するいまの時代には、両者がたがいに相補しながら大いなる副作用を生み出す。

見方をかえれば、いま目立つこの現象は、ある意味では、トランスローカルなメディアがその本来の機能を発揮するのを抑制するコントロールのテクニックが開発されるプロセスを露呈させてもいる、と考えることができる。

トランスローカルなものは、その自発性によって個々人がその語の本来の意味での「シェアー」を貫徹しなければ、意味をなさない。が、そうした「シェアー」が進みすぎることを恐れる勢力があり、その抑制に意を用い、専念しているのが事実なのだ。

こうした状況下では、「トランプにはいいドラッグディーラーがついてるのさ」とか「次回のディベイトでは4線(コカインを吸うために線状に撒く)で行くぜい」といったジョークを言うぐらいしか、「抵抗」の方法がないかもしれない。

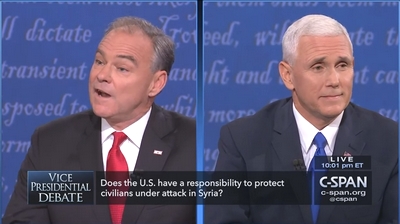

――先日のヒラリー/トランプ・ディベイトからいろいろな問題が飛び出し、おさまる気配どころではないけど、東部時間の4日にはヴァージニア州のロングウッド大学で副大統領候補のディベイトが行なわれるね。

――ヒラリー側がティム・ケイン、トランプ側がマイク・ペンスですね。どちらもやる気十分のようです。

――マイク・ペンスが共和党の党大会で副大統領候補に選出された演説を見たとき、最初に浮かんだのが『007/危機一発』――「ロシアより愛をこめて」というタイトルにすべきだったよ――でロバート・ショウが演じた殺し屋だったんだ。ペンスって、なんか殺気だったひとだね。殺し屋というのが不謹慎なら、シークレットサービスのような恐さがある。

――マイク・ペンスが共和党の党大会で副大統領候補に選出された演説を見たとき、最初に浮かんだのが『007/危機一発』――「ロシアより愛をこめて」というタイトルにすべきだったよ――でロバート・ショウが演じた殺し屋だったんだ。ペンスって、なんか殺気だったひとだね。殺し屋というのが不謹慎なら、シークレットサービスのような恐さがある。

――ロバート・ショウはいい俳優でしたね。『スティング』でも『サブウェイ・パニック』でも悪役でした。50ぐらいで亡くなったのは残念です。

――映画の話に行かないようにしてるので、話をもどすけど、マイク・ペンスにはなんか「悪」を感じるんだ。副大統領の理想像をきかれて、ディック・チェイニーを挙げたというじゃない。あれは根っからの悪党だ。ペンスはラムズフェルドなんかとも親しいらしい。

――副大統領候補になったときの演説では、インデアナ州の知事としての「輝かしい業績」をならべていましたが、いまトランプで話題になっている税金逃れとか、女のスキャンダルはないものの、いろいろと問題はあるようです。キリスト教に「敬虔」すぎるんでしょうか、「敬虔」な彼の統治下にあるインデアナ州でもHIVの感染で苦しんでいる者がいるのに、彼に言わせれば、性的感染のHIVは「あるべからざる」ことであって、そのために、いまでは多くの国で進められつつある「ニードル・エクスチェンジ」(注射針の交換)プログラムを法制化するのに反対したりしました。

――性的感染じゃないHIVはどうするんだよ。医者が患者ごとに注射器を替えるのもいけないのかね? リスボンやヴァンクーヴァーなんかでは、麻薬患者がいるスラムで注射器を無料で配ったりしてるよね。そういうのは、麻薬を容認することになるからいけないというわけなんだ。

――はっきり "anti-LGBT(反レズ・ゲイ・バイ・トランスジェンダー)表明してます。彼から見れば、ティム・ケインは「女々しい」奴なんでしょう。

――いや、ぼくはね、彼がハーモニカでジョン・バティスト (Jon Batiste) らとジャムセッションをやっているのをYouTube で見て、一発で気にいっちまったね。むろん、これも、Late Show が仕掛けた選挙キャンペーンなんだろうけどね。

――いや、ぼくはね、彼がハーモニカでジョン・バティスト (Jon Batiste) らとジャムセッションをやっているのをYouTube で見て、一発で気にいっちまったね。むろん、これも、Late Show が仕掛けた選挙キャンペーンなんだろうけどね。

――ケインは、ヴァージニア州の知事をしていたときに、彼とスタッフとの公的なやりとりをしたメールをすべて公開しているんだそうです。彼を形容するのに、"media-savvy" と"micromanager" という言葉があるらしいですが、"media-savvy" はよく言えば「情報通」、"micromanager" は細部に目が行き届く管理者という意味で、ネガティブに取れば、「細かすぎる」という意味にもなります。

――市民や有権者に対してきめ細かいのならいいんじゃない。ケインは、20代の初めのころにホンジュラスにいたこともあってスペイン語が達者なんだね。演説でも、スパニッシュ系の観客が多いところではスペイン語をまじえてしゃべったりしている(→参考)。とにかくサービス精神が旺盛だ。トランプのように偉そうに構えることがない。奴は、鷹揚(おうよう)に構えているように見えるが、金には細かすぎるくらい細かいなぁ。元ニューヨーク市長をやったルディ・ジュリアーニ――ニューヨークを警官だらけにして「うさんくさい」面白さをなくした張本人さ――が、トランプの税逃れを「すごい天才的な技だ」とほめたのにはあきれた。同じ金持ちでも、マーク・キューバン (Mark Cuban) は、トランプを批判して、「リッチになったら、税金払えよ、それが愛国者の義務ってもんだ」(→参考)と言っている。わたしがリッチでないのは「愛国者」じゃないからだね。

――トランプの納税問題はいよいよ佳境にはいってきていますが、ヒラリー・クリントンが2001年以来慈善事業に献金した額が2320万ドルであるのに対して、みずから「超リッチ」をほこるトランプは390万ドルしかしていないそうです。

――「天才的」なケチなんだよ。では、日本時間の5日にまた話を続けましょう。元気で。

――副大統領候補ティム・ケインとマイク・ペンスのディベイト(→YouTube)を見たが、今回も意表をつかれたな。まず、スプリット・スクリーン(分割画面)で放送するとは思わなかった。非常に見にくかった。大きなスクリーンに映して見ればよかったのかもしれないけど。あれは、誰が決めたの?

――おそらく、大統領選挙ディベイト委員会 (CPD) の総監督のジャネット・ブラウン(→参考)だと思います。司会のエレン・キハノ (Elaine Quijano) がやりやすいようにということも考慮したでしょう。

――キハノは、「デジタル・ジャーナリスト」という肩書で、ストリーミング放送のホストだよね。大統領選のディベイトのモデレイターとして「デジタル・ジャーナリスト」が抜擢されるのは初めてだという。そういえば、ストリーミングではスプリット・スクリーンがあたりまえだよね。キハノ向きというのはそういうこと?

――ただ、正副大統領候補のディベイトでスプリット・スクリーンを使ったことは、まえにもあるんです。2012年10月22日にフロリダのリン大学で行われたバラク・オバマ対ミット・ロムニーのディベイトです(→参考映像)。

――ただ、正副大統領候補のディベイトでスプリット・スクリーンを使ったことは、まえにもあるんです。2012年10月22日にフロリダのリン大学で行われたバラク・オバマ対ミット・ロムニーのディベイトです(→参考映像)。

――ああ、そうなの。でも、マイケル・ムーアが Twitter で書いていたように、「船酔い」しちゃう。彼は、「頼むからワイドスクリーンにしてくれよ」と書いていた。ふたりの顔を別々のカメラで撮ってひとつの画面に映すことは、決して両者の表現を「客観的」に映すことにはならないね。そもそも「客観的」なんて映像はないんだけど。言いたいのは、見る側が自分の選択で映像を見る度合が極度にさがるということさ。

――選挙のメディア研究ではこのスプリット・スクリーンの放映に関する研究もありますが、候補者の意見や雰囲気のちがいを知りたいとかいう「普通」の要求からすると、使いものにならないですね。

――だから、「普通」じゃないことをねらってるんだろう。一応、CPDは「超党派」とのことだけど、まあ政治の世界ですからね。とにかく、ディベイトするふたりの言葉や表情や身ぶりをミックスしてしまって、あいまいにするという点では効果的なわけだった。

――その点でマイク・ペンスは得をしたと思います。彼は、ラジオのトークショウ・ホストの経験があり、座ってしゃべるのはお得意だし、ティム・ケインがしゃべっているときにどういう表情や身ぶりをくわえれば効果的であるかを知っていたのです。

――そのとおりだね。ケインは、終始「正論」を吐いていたんだが、彼がトランプ批判をするとき、ペンスは微妙に頭を振りつづけ、ときには苦笑いを挿入する。カメラの位置がそれぞれちがうから、そっぽを向いてせせら笑っているようにも見える。ペンス はなかなかのタマだと思ったねぇ。トランプの場合は、「ロング」 (wrong=まちがいだ)という単語をくりかえしたり、ぎゃあぎゃあ反論したりしたけど、ケインは終始「冷静」で、薄ら笑いすら浮かべてた。とにかく、ケインが熱っぽくしゃべる顔の隣にペンスのさめた顔がならんでいて、それがケインの熱意や真剣さを異化していた。

――ケインはトランプの嘘をひとつひとつ綿密にあばいていくんですが、その「嘘」はちがうとペンスは言うわけですから、ペンスはトランプ以上の「大嘘つき」なんですが、それが、そうは見えない。トランプの発言からは、彼がプーチンをあがめていると受け取れますが、ペンスは、あれは「未熟で弱い者いじめのリーダー」(small and bullying leader) だと言い、ケインが鋭く、「いや、リーダー(指導者)じゃないディクテイター(独裁者)だ」と半畳をいれられると、しかし、「偉大なリーダーです」(great leader) と言う。"small"と"great"は対立語ですよね。それを、矛盾なく通してしまう。

――ある意味、彼は、共和党の「古典的」見解や方針を優等生的に堅持しているようなところがある。だから、プーチンやロシアやナショナル・セキュリティ等に関して、トランプが言っていることと矛盾するような点もたくさん言っている。これで、トランプのせいで土台まであぶなくなるのじゃないかという不安をいだきはじめていた共和党の連中は安心しただろう。

――ニューヨーク・タイムズの「マンデイズ・コラム」にずっとトランプ批判を書いているポール・クルーグマンは、まえまえから、ヒラリー・クリントンが2000年の選挙でジョージ・W・ブッシュに敗北したアル・ゴアの二の舞を踏む恐れがあると警告しています。あのときは、得票数ではうわまわっていたとされたのに、フロリダ州の得票数でイチャモンがつき、最終的に共和党よりの州最高裁判所がブッシュの勝利を決めたのでした。

――ペンスはディック・チエイニーをあがめているそうだが、今回のディベートで、共和党の幹部は、やつなら、ブッシュ坊主を自由にあやつったチェイニーのように、ペンスがトランプをうまく操縦してくれるという確信を持ったんじゃないかな?

――Twitterに、「ペンスは、今期の副大統領候補はあきらめて、2020年の大統領選に出馬したほうがいい」というジョークがありましたが、まんざらジョークではないかもしれません。税金逃れの件でケインが批判すると、「経験の深い政治家ではなくて、トランプはビジネスマンですからね」と言って、うやむやにしてしまう。この手口は相当準備したようで、妊娠中絶をした女性に対する罰則を作るとトランプが言ったことを批判されると、「彼は、あなたやクリントンさんのような洗練された政治家ではないですから」と言って、核心をずらせる。

――政治の素人が大統領府に乗り込むという「パイオニア精神」がアメリカでは受けることを承知した戦略だね。核兵器を使うという発言も、トランプがそれだけ世界が危機に瀕していることを心配しているがゆえの発言だと、すべて象徴表現にすりかえてしまう。要するにペンスは「侍従」や「家老」としては最高なわけだ。だから、こういう「侍従」がいれば、「バカ殿」でもいいという見解が生まれてきたりもする。

――副大統領候補のディベイトの放映は、あまり影響力がないと言われていますが、SNSやウェブやブログが普及しているいまの状況では、大分事情がちがうかもしれません。明日からの動きが楽しみです。

――じゃあ、また。

「テフロン」とは、ポリテトラフルオロエチレンというフッ化炭素樹脂をつかった物質の商品名だそうだが、底面に食材が焦げ付かないフライパンなどで「テフロン加工」を売りにしたものが出始めた。ずいぶん昔の話である。いまでは、それはあたりまえになり、わざわざ「テフロン加工」がしてあるなどとは言わないようだ。

英語でいま「teflon」というと、厚顔無恥のひとのことを指す。何を言われ、非難されても堪(こた)えないたくましい無神経さをそなえているひとを意味するが、政治家は程度の差はあれ「テフロン」であらざるをえないとしても、それを売りにするのは多くはない。とくに「説明原理」が求められるいまの時代には、(日本では)石原慎太郎が最後ぐらいだった。その石原でも、豊洲市場問題では「テフロンマン」ではいられなくなった。

ロナルド・レーガンが大統領候補になったとき、彼を「テフロン」だとする批判を耳にした。事実に反することや政治「常識」の無知を批判されても堪えるようには見えなかったからである。が、それから30年、「テフロン」を売り物にするかのような大統領候補が出現した。ドナルド・トランプである。彼は、まさに真正の「テフロンマン」であった。

「あった」と過去形で言うのは、それが、ちょっと揺らぎそうな気配が見えてきたからだ。ワシントンポストが入手し、東部時間の7日金曜日に発表した2005年のビデオテープ ("Access Hollywood"のホストのビリー・ブッシュ Billy Bushとの会話)の音声部分で、トランプは彼の女趣味を「淫らな言葉」で言っているのだが、その内容(→ 映像)は、どうということがない――とわたしは思う。彼なら言いそうなことであり、彼がもっと「淫らな言葉」を使っていたとしても、わたしは驚かない。

それよりも、重要なのは、このすっぱ抜きに対するトランプの「陳謝」声明である(→ 映像)。ここで、彼は、明らかに、誰かが(自分でもいいが)作った原稿を読んでいる(カメラのそばにあるプロンプターを読んでいる)。それは、きわめてロジカルな文章である。論理的に、自分が10年まえには「未熟」であったことを認め、「不適切」な言葉を発したことを謝っているのだが、こういうのは、日本では見飽き、聞き飽きるほど見聞している。政治家の「遺憾」発言と平身低頭の身ぶりである。むろん、こういう言語と身ぶりが論理的に一貫しているのは外見だけであって、とりあえずそういう発言と身ぶりを見せたにすぎない。

トランプの場合、これまでロジカルではないことをあけすけに(その意味では「正直」に)言いたい放題言ってきた。彼の嘘や事実の誤りが指摘されても、決してロジカルな弁解や説明はしなかった。ところが、今回は、ロジカルな文章を棒読みするというスタイルに陥っている。これでは、平身低頭はしなくても、日本の政治家と同じだ。ここには、テフロンマンとしてのトランプはいない。共和党の大物ジョン・マケインがこのスキャンダルで早々とトランプ支持を撤回することを表明したりして、トランプもあわてたのだ。共和党内での不支持は今後も増えるだろう。

釈明会見のなかで、トランプは、「ビル・クリントンは実際に女を凌辱し、ヒラリーは、夫の被害者を攻撃し、辱(はずかし)めた」という対抗論理を持ち出し、「いずれ日曜のディベイトで議論しよう」と結んだが、こんな低俗なテーマをヒラリーがディベイトに持ち込むはずはないだろう。もし、持ち込んだとしてもトランプは本性上ロジカルには行けないひとだから、ロジカルが売りの彼女にかえって追い込まれるだろう。いずれにしても、東部時間9日の第2回ディベイトが楽しみである。

2005年に採られた音声テープは、雪崩(なだれ)のような反発を招いた。この分だと、出馬自体の取りやめもありえるほどの雰囲気である。

トランプの問題発言を直訳するとこんな感じだ。「彼女とファックしちゃおうとしたんだ。彼女は既婚だったんだけどね。・・・すぐキスしてさ。待ったなしさ。だから、スターになればできるんだよ。なんでもできるんだ。 ぐいっとオマンコ (pussy) つかんじゃうとかさ。なんでもできるんだ」。

これは、「敬虔」なキリスト教徒の多い共和党員にとってはかなりショッキングだったはずだ。キリスト教徒にとって "pussy"は、依然としてただならぬ言葉だからである。そして、だからこそ、この語は、うまく使えば内輪ではユーモア効果を持ったりもするのであるが、それが公然とあばかれると、ヤバいわけである。

さすがこの発言には、共和党の大物のジョン・マケインも、「それにしても、トランプの今週の行為は、女性についてのコメントと、性的攻撃についての彼の自慢話が暴露されたことから結論して、彼の立候補資格を条件付きで支持し続けることは不可能だ」と言っている。

別の大物ポール・ライアンは、テープ発覚の直後に、ウィスコンシン州の共和党の祝典に招く予定だったトランプの招待をやめると発表した。

副大統領候補であれほどトランプをサポートしたマイク・ペンスですら、「ひとりの夫として父親としてわたしは、昨日発表された12年まえのビデオでドナルド・トランプが表現した言葉と行為には不快感を禁じえない。彼が行ったことを許すことはできないし、弁明することもできない。わたしは、彼がアメリカ国民に対して自責の念と謝辞をあらわしたことに感謝する」とTwitterに書いた。

ブッシュ政権の重鎮だったコンドリーザ・ライスは、きっぱりと、「もうけっこう! ドナルド・トランプは大統領になるべきではない。引き下がるべきだ」とTwitterに書いた。

はてさて、いよいよ東部時間本日のディベイトが楽しみである。

国家の一大事を、「語るに落ちた」と吐き捨てられるほど、実状を目の当たりにしてくれるメディアは、まだ「有望」ではないだろうか? 日本では、こういうところまでは絶対に見せられることはないからだ。

ヒラリー・クリントンとダーノルド・トランプとの第2回ディベイトは、まさに「語るに落ちた」ディベイトだった。詳細は、いつもは寡黙な日本のメディアも報道するであろうから、ここでは省き、いっとき一部のひとの気を惹いたトランプの言動や攻撃は、彼の思いつきと役者的な学習の結果にすぎないことが暴露したとだけ言っておく。

ただし、こうした低俗な騒ぎとエンターテインメントの影に隠れてしまった問題が多々あることには注意を要する。それについては、まだあと1回あるディベイトのあいまにでもとりあげてみたい。とにかく、大統領候補は、ヒラリーとトランプだけではなく、泡沫候補も入れれば1000人ちかくもいるのである。

トランプ批判のおかげで批判をまぬがれているヒラリー・クリントンにしても、ディベイトであらわになったのは、結局、彼女は「有能な弁護士」にすぎず、議論に卒はないが、心を解放してくれるような面白味はどこにもないということだった。

しかし、こういう茶番が国をあげて開催されているために、ひさしく活気を失っていたあの「サタデー・ナイト・ライブ」までが、70年代にはとてもおよばないとしても、大分活気づいているのは喜ばしい。トランプのおかげでアメリカの「風刺」カルチャーが活気づいた。ディベイトの「カラオケ」ヴァージョンもある(→YouTube)。

アレック・ボードウィンのトランプ、ケイト・マッキノンのヒラリー役で第1回ディベイトを茶化した「サタデー・ナイト・ライブ」 (SNL) (→映像)は、東部時間の8日のプッシー・スキャンダルのあと、早速、副大統領候補のディベイトをも含めたパロディをつくった(→映像)。【追記→第2回ディベイトのSNLパロディ】、 ヒラリーを暗黙に「威圧」しようとするトランプ「ホラー」】

ホンモノの第2回ディベイトの映像は、YouTube(→参考映像)などにいくつもあがっているのでそちらを見てもらうとして、上記のような実名でのパロティ番組をどんどんつくれるというのは、うらやましいかぎりだ。豊洲市場問題などは、パロティには格好の素材だが、自粛文化と、輸入されて高濃度化された「ポリティカル・コレクトネス」のために、そういうことに手を出すメディアは皆無である。

なお、パロディではない第2回ディベイトの最後のシーンは、単に「語るに落ちた」と切り捨てるわけにはいかない展開になったのは面白い。会場にあらかじめ招かれた「一般人」の質問として、「おたがいに尊敬しあっていることで前向きなことをひとつ挙げてください」といういささか突飛な問いがあったのだ。今回は、ABCのふたりのモデレイターと「一般人」が交互に質問するという形式だった。

この質問に対して、クリントンは、「わたしは、トランプのお子様たちを尊敬します。彼らは、とても有能で献身的であり、トランプに貢献しています。わたしは、彼の行動や言動にはほとんど賛同しませんが、母親として孫の祖母として、このことがわたしにはとても重要なのです」と語った。余白を読めば、「こんなお父さんを持ってあなたたちも大変ねえ」ということなのだが、彼女の表情や言動にはいささかも皮肉めいた調子はなく、まさに完璧な演技だったので、さすがのトランプも、「ウソこけ!」とは言えず、会社のCEOの挨拶のようなトーンで、「ヒラリーは、あきらめない。ギブアップしない。わたしはそれを尊敬します。彼女は闘士だ。わたしは彼女が闘っているものに対して賛同はしません。多くの場合、彼女の判定には賛同しません。しかし、彼女はハードに闘い、屈しない、ギブアップしないのです。それは非常にいい特質だと思います」と、あいかわらず繰り返しの冗長表現が多いとはいえ、文字通りの「敗北宣言」をしてしまった。

東部時間19日にラスヴェガスのネヴァダ大学で行われる最終の第3回ディベイトでは、トランプ贔屓(びいき)のFOX NEWSのクリス・ウォレスがモデレイターになるので、幾分かはトランプに有利な場となるかもしれないが、プッシー・スキャンダル以後も出てきたあらたなスキャンダルと、共和党の急速な支持撤回で、もう先は見えてしまったように思える。

――トランプの下ネタスキャンダルが続々出てきて、「もう選挙は終わった」なんて言っているひともいるようだけど、ウィキリークスが暴露するメールのインパクトはまだ予断を許せないよね? ただ、ここでよくわからないのは、ウィキリークスの創立者のジュリアン・アサンジュは、情報の「透明性」と「人権」への執着から内部告発としてのリーク活動を続けてきたひとだよね? それが、どうしてトランプ支持になるんだろう? しかも、メールをハックしたのは、ロシアの国家組織だというんだから、アサンジュ/ウィキリークス/トランプ/ロシアのあいだで連携プレイをやってるみたいじゃないの。

――外見的にはそう見えるんですが、内実は複雑ですね。国務長官時代のヒラリー・クリントンは、アフガン戦争とイラク戦争の膨大な機密情報をウィキリークスに漏らしたチェルシー・マニングの事件をはじめとするウィキリークスの活動に対して「1917年スパイ活動法」 (Espionage Act of 1917)を適用してアサンジュを逮捕しようとしているわけです。彼としては、合衆国が国内および世界で犯している侵略と共謀を市民が知るのは当然だと考えるわけですから、それを "Espionage Act" で拘束しようというのは許せない。

――"Espionage Act of 1917" かあ。まだ有効だったんだね。この「スパイ防止法」は、エンマ・ゴールドマンやローゼンバーグ夫妻にも適用された法律だ。ということは、アサンジュが逮捕されれば、死刑もありえるということか。

――そうです。「ペンタゴン・ペーパー」のダニエル・エルスバーグもこの法律で捕まり、115年だかの判決をうけたが、市民運動とマスコミの批判と当時の情勢のおかげで、刑を免れることになったのでした。しかし、チェルシー・マニングはたしか35年の実刑判決を受けていますし、いまロシアにいるエドワード・スノーデンも捕まれば、どうなるかわからないのです。

――そういうアメリカの現実というか、本性(ほんしょう)というか、冷戦時代はおろか、第1次世界大戦以後の世界政治の力学をそのまま継承しているアメリカという国の本性を考えれば、トランプ現象を面白がっているわけにはいかないな。トランプが、ヒラリーを「監獄にいれる」と言ったのも、あながち不当でもないかもしれないが、こっちはこっちで相手の弱みを利用しようとしてるわけだよね。

――民主党大会関係やヒラリーの選挙キャンペーン主任のジョン・D・ポデスタのメール、いわゆる「ヒラリー・リークス・シリーズ」をハックしたのがロシアだと言ったのは、ヒラリー側ですが、このへんにも政治力学上の歪曲と操作があると思います。民主党大会のメールは、内部リークがなければ暴露しないと思うのです。いささか「陰謀理論」めくのですが、アサンジュがオランダのメディアのインタヴューで語った話によると、7月に民主党大会のメールのリークがあったあと、民主党全国委員会 (DNC) の職員のセス・リッチ(Seth Rich)というひとがワシントン DCの路上で撃たれて死んだ(→参考)。

これは暗殺じゃないかと。彼がウィキリークスに追加情報を渡そうとしているのをDNCが阻止したんじゃないかと言うのです。殺されたとき、財布も現金もクレジットカードもスマホも奪われていないのだそうです。7月の時点でウィキリークスが暴露したのは、DNC内部の対抗馬のバーニー・サンダースの人気が急上昇するのを抑える操作をヒラリー支持派がやったということを明らかにすることでした。当然のことながら、DNCの内部にもさまざな対立や利害があるわけで、その力学のなかでいろいろなことが起こる。それをロシアのせいにすることは、そうした対立をカモフラージュするには有利なわけです。

これは暗殺じゃないかと。彼がウィキリークスに追加情報を渡そうとしているのをDNCが阻止したんじゃないかと言うのです。殺されたとき、財布も現金もクレジットカードもスマホも奪われていないのだそうです。7月の時点でウィキリークスが暴露したのは、DNC内部の対抗馬のバーニー・サンダースの人気が急上昇するのを抑える操作をヒラリー支持派がやったということを明らかにすることでした。当然のことながら、DNCの内部にもさまざな対立や利害があるわけで、その力学のなかでいろいろなことが起こる。それをロシアのせいにすることは、そうした対立をカモフラージュするには有利なわけです。

――ポデスタが使っていたのはGmeilだそうだね。Gmailは、NSAとつながってるんじゃなかったっけ?とにかく、わからないから何でも言えるし、そういう不透明な部分をなるべく「透明」にしようというのがアサンジュの基本理念だよね。そういう不透明な部分を温存して話をでっち上げるのが「陰謀理論」の基本だから、アサンジュと陰謀理論派のトランプとは本来は合わないはずなんだが。ということは、アサンジュは、トランプに利用されているということなの?

――トランプがそうしようと思っていることは事実です。共和党の大物からも見放され、トランプファンのアンカーのショーン・ハニティがいるFOX Newsもお荷物あつかいになりそうなトランプですが、彼をいまだに支持しているのが例のスティーヴ・バノンと「Infowars」のアレックス・ジョーンズです。ウィキリークスとトランプを連結しようとしたのは彼らですが、ジョーンズは、最近は、「オクトーバー・サプライズ」なんかないじゃないかと放送で怒りをあらわにしています。トランプもじきにジョーンズにならうじゃないですか。

――ウィキリークスが暴露した情報は、そのサイト(→WikiLeaks) に行けば、誰でも読めるわけだから、もしマスコミが本気でウィキリークスと今度の大統領選挙との関係を明らかにする気があるのなら、ちゃんと読めばいいんだよ(→現在のトップページ写真)。ちなにみ、小池百合子女史が防衛大臣をしていたころのメールまで読めるんだぜ。"yuriko koike"と検索すれば。ウィキの情報は、ヒラリーかトランプかといった二項対立で決まるような政治ではなくて、もっと微妙な政治の部分を明らかにするためにこそ役立つ情報なわけだね。

――いまのような浮かれたさわぎのなかでは、そういう部分は飛んでしまいますが、実際、情報が政治を決する部分がますます大きくなっていて、戦争が「セキュリティ」戦争である時代には、国家権力がいちばん神経をとがらせるのは、国家がコントロールできない情報の部分です。その意味で、アサンジュやスノーデンに加えられる圧力は半端ではないはずですし、実際、ウィキリークスが公開しているアサンジュのいまの肉体と精神の状態 (Assange Medical and Psychological Records) は非常に危機的です。

――うん、そのデータを読んで驚いたんだが、会議にストリーミングで顔を出したりするけれど、ほとんど刑務所にいるような状況で、満足な医療措置も受けられないみたいだね。刑務所に入れられたあと、ロンドンのエクアドル大使館に「亡命」しているんだが、4年間も外には出られない状態だという。病院にも行けない。その意味では、彼は、体を張って、ある種の取引をしようとしているとも言える。彼の状況を「改善」してくれれば、トランプを煽るようなことはしないと。しかし、そういう非常にあぶない状態にいる彼に対して、国家は非情だね。まあ、国家に反逆しているのだから、仕方がないとしても。

ロシアがアメリカの選挙戦をコントロールしようとしているというシナリオは、プーチンも承知のうえのシナリオかもしれない。冷戦がなりたたなくなるはずのトランスローカルな情報の時代にまた情報の冷戦を復活できるからね。この件に関しては、もうすこし検討してみよう。

ロシアがアメリカの選挙戦をコントロールしようとしているというシナリオは、プーチンも承知のうえのシナリオかもしれない。冷戦がなりたたなくなるはずのトランスローカルな情報の時代にまた情報の冷戦を復活できるからね。この件に関しては、もうすこし検討してみよう。

――あと14時間ほどするとラスベガスのネヴァダ大学で最後のディベイトが行なわれるんだけど、ここまで追い込まれると、トランプ側にはどんな策略があるのかね? ヒラリー側としては、卒なく終えればあとは楽勝という感じだが、とにかく選挙制度そのものが「不正」だと言い始めているんだから、これじゃ、選挙やってもしょうがないことになる。ヒラリー側からすれば、「それなら選挙なんかに出なければよかったじゃない」と言えるからね。いよいよ全否定路線になり、この分だと、アメリカ合衆国自体がまちがっていたということになる。たしかに、「まちがって」はいるんだけど、じゃあ、「偉大なアメリカをふたたび」というその「偉大なアメリカ」はどのアメリカを指しているんだろう? トランプのいまの基準では、もうそういうアメリカはどこにもなかったことになってしまう。アポカリプスだ。

――ですから、「次は火だ!」じゃないですかね。トランプの発言は、もし彼が議会の人間であれば、軍を味方につけてクーデターを起こしても不思議ではない響きを持ってます。新「ブラック・パンサー」を組織していて、彼の集会で警備をさせているという噂もあります。とにかく、トランプにセクハラされたという女性がどんどん登場したり、あのABCが、ナイトショウの「ザ・ジミー・キメル・ライブ!」で、握手もしなかった第2回ディベイトのとき、ヒラリーがにこやかにトランプに握手したあと、彼のあそこをつかんじゃう("Grab Them By The Pussy" にひっかけて)パロディー・シーンを作ったりもしてます。こういう番組を見る観客はトランプファンじゃないんでしょうが、波及効果は甚大です。実際に、いろいろな調査では、トランプの人気が落ちている。しかし、彼の方は、それは、メディアとウォールストリートのバンカーとクリントン・マシーンとの国際的陰謀だなんて言っている。

――腰を折って悪いけど、「次は火だ!」についてちょっと補足させてくれない。たしかにトランプが暴力に傾斜しはじめていることはわかるんだが、あなたが言う意味は、「次は暴力に訴えるしかない」という意味ですよね。ただ、この「次は火だ」に関しては、その昔、左翼系の新聞やビラなんかで景気づけに使われたりしたんだが、出典はジェイムズ・ボールドウィンの本でしょう? そして、そこでは、黒人霊歌のなかから「神はノアに虹のしるしを与え給もうた。ふたたび洪水をもって世界を滅ぼすことはない。次は火だ」("God gave Noah the rainbow sign, / No more water, the fire next time!”)と書かれていた。この場合、火を放つのは「神」です。『旧約』にも『新約』にも書いてあるけど、人間の堕落の罰として神が洪水を起こす。その際、ノアにはその情報をあらかじめ教え、逃がす。「ノアの箱舟」の話です。しかし、キリストの「僕」(しもべ)のペテロは、のちに警告する、洪水は来ないかもしれないが、火で焼きつくす罰があたえられるかもしれない。人間は罪深いのだから、そういう覚悟で「極力、信心深い行ないをしていなければならない」(「ペテロの第2の手紙」第3章)というわけだ。「右翼」であれ「左翼」であれ、武装路線への扇動に「次は火だ」という言葉を使うとき、こういう含蓄には無知なんじゃないか? だから、「つぎは火だ!」なんて言うのは、自分を「神」に見立てているのであって、傲慢きわまりないと思うのさ。いや、いまや「教祖」になるしかないかのような挙動のトランプにはふさわしいかもしれないけどね。

――いえ、ありがたい解説です、ハハハ。失礼。まあ、そういう傲慢さも含めてですね、トランプ側は、ジリ貧になっている。30億ドルも宣伝費に使ったのに、結果はこの始末。共和党の支持者で何百万ドルも献金した富豪が「金返せ」と言い出したりしている。しかし、トランプは、共和党がサポートしないのなら、それでもいいとタンカを切り、共和党側はトランプをどう処理するかで苦慮しています。先日も、ヒラリーは、第2回ディベイトのとき、「体力増強剤」(performance-enhancing drag) を使っていると、またしても根拠をあげられないイチャモンをつけ、最終ディベイトでは「薬物チェック」をしてくれと言いましたね。つぎからつぎに突飛な発想を出してくるのは「天才的」ですが、たしかに、行きつく先はアポカリプスですね。『聖書』の話が出て、思い出しましたが、トランプが言っているのは、行きつくところ「創世記」で書かれている人間の「堕落」の話ですね。地に悪がはびこり、世が乱れ、とにかく、みんな「ディザースタラス」(disastrous) なんだと。しかし、キリストはそういう人間の「悪」を背負ってみづから「犠牲」になるわけであって、「神」といっしょに洪水を起こしたわけではない。これって、面白いのですが、原爆を「神による火の罰」だと本気で唱えているひとがいるんですね。こういう手合いにかかれば、トランプは「救世主」なんでしょう。

――そう、そこのところが一番トランプのヤバいところだし、キリスト教の一部の「信者」に受けるところなんだろうな。しかしね、トランプは、最初はそういう調子じゃなかったんだ。彼が言う「偉大なアメリカ」は、せいぜいのところレーガンのアメリカだった。それが、だんだん「マッカーサー」や「パットン」の「アメリカ」になり、いまや「創世記」の地球にまで来ちゃったんじゃないか。ただ、彼は自分でこうなったのではなくて、「黒幕」とともにこうなったんだと思う。

特に、いま選挙対策CEOのスティーヴン・バノンね、彼の指示で動いている面が非常に強い。たしかに彼なら、次は軍事だろうね。以前に、書いたが、彼が監督した『Occuppy Unmasked』は、一見、「オキュパイ・ウォールストリート」を「暴力革命」として批判しているように見せかけながら、右翼に対して、「こっちもこのぐらいやらなけゃダメだ」と扇動している。むろん、「オキュパイ・ウォールストリート」には「革命」の要素はあったとしても、「暴力革命」などではなく、あくまでバノンの誇張なんだけど、トランプに目を付けたのは、彼を右翼冒険主義の扇動者として使えるのではないかという目算があったからだろう。

特に、いま選挙対策CEOのスティーヴン・バノンね、彼の指示で動いている面が非常に強い。たしかに彼なら、次は軍事だろうね。以前に、書いたが、彼が監督した『Occuppy Unmasked』は、一見、「オキュパイ・ウォールストリート」を「暴力革命」として批判しているように見せかけながら、右翼に対して、「こっちもこのぐらいやらなけゃダメだ」と扇動している。むろん、「オキュパイ・ウォールストリート」には「革命」の要素はあったとしても、「暴力革命」などではなく、あくまでバノンの誇張なんだけど、トランプに目を付けたのは、彼を右翼冒険主義の扇動者として使えるのではないかという目算があったからだろう。

――トランプの方は、バノンの指示に従いながらも、長年の相談役のロジャー・ストーン (Roger Stone) のほうが気楽な感じがしているのかもしれません。先の「体力増強剤」の話も、トランプ自身は"performance-enhancing drag"と言ったのですが、ストーンがこれを「メタアンフェタミン」と言い換えているのです。これって、日本だったら「覚せい剤取り締まり法」にひっかかる薬物でしょう。とにかく、ストーンは、ケネディを暗殺したのはリンドン・ジョンソンだとか、G・H・W・ブッシュがレーガンを暗殺しようとしたとかいう「陰謀理論」の信奉者です。ひょっとすると、トランプ側がジュリアン・アサンジュに近づく「使い」をしたのはストーンで、アサンジュと秘密の取引をしたのに、それを握りつぶしたのかもしれません。こういう手合いからすると、スティーヴン・バノンはもっと「本気」の右翼ですね。ヨーロッパの右翼とも組んで「新・民族国家主義」のネットワークを広げようとしていると言われています。

――「国家主義」なのかなぁ? 「新・民族トランスローカリズム」だと思うんだけど。「ローカル」を血や土地を越えた(トランス)ものと考えるのではなく、あくまでも血と土地のパラメーターに矮小化した反動主義だよ。そのへん、世界の動向を敏感につかみ、それを巧みに反動化させるのがバノン一流の手口だ。

ヒラリーが覚せい剤をやってるという「言いがかり」は、一見トランプの口から出まかせみたいに聞こえるかもしれないが、意外に手が込んでいる。ディベイトを見た視聴者は、ヒラリーが「元気いっぱい」だったことを知っている。他方、くり返し流された映像で、彼女が911の追悼のあとガードに抱えられてリムジンの倒れこむように乗り込んだのを記憶している。そして、ディベイトのなかで、彼女が、トランプを軽蔑して、オバマの言葉 "When they go low, we go high" にもひっかけてるんだ。ヒラリーが言おうとしたのは、「トランプ側が下劣なことで行くんなら、こちらは高級なことで行きます」というような意味だが、言葉のアヤとしては「こっちは(ドラッグやって)ハイでいくからね」という意味にも取れる。このへんの断片的な諸要素をうまくコラージュして効果を出そうとしているんだ。これは、トランプにはできない。したたかなバノンあたりの知恵が反映していると思う。効果のほうはほとんどなかったけどね。

それにしても、こういうことが普通のマスコミでばんばん流れてしまうというのは、メディアの開放性という意味ではうらやましいな。日本で、たとえば、稲田朋美の発言がノリノリだったときなんかに、あれは覚せい剤を吸ってしゃべってるんだなんて言ったら、逮捕ものだ。

――メディア表現のレベルですぐ警察が動くとか、メディアが自粛するとかいうのはいまのアメリカではないですね。そして、今回、トランプは、そういう条件を利用して言いたい放題を言ってきた。そこが受けたわけです。しかし、その受け方の先が見えてきたとすると、スティーヴ・バノンはトランプを捨てるでしょうね。おそらく、アンドリュー・ブライトバートみたいに心臓発作ででも死んでくれるといいと思っているかもしれない。バノンからすれば、もっと若くて教育しがいのあるマイロ・ユノポレス (Milo Yiannopoulos) のような人物を持ち駒にしてますから。

――で、結局どうなんだろう? ヒラリーが大統領になるとして、その場合、ウィキリークスにあばかれた恥ずべき党の内部工作には目をつぶって協力を申し出たバーニー・サンダースや、早くからトランプ批判をしてきたが、同時にヒラリーとウォールストリートとの関係を批判してもきたエリザベス・ウォーレンとかの借りも返さなければならない。先日(10月16日)、デンバーでウォーレンとサンダースがヒラリーの応援演説(→ 映像)をやったんだが、ウォーレンは、「オキュパイ・ウォールストリート」の支持者だけあって、弁護士調が抜けないヒラリーには出来ない熱い挑発が出来る政治家だね。同じ批判なんだけど、何度聴いても納得するよ。彼女がトランプと対峙したら、こてんぱんに言い負かしてしまうだろうね。だから、この応援の会で、彼女がしゃべったあとに登場したバーニー・サンダースはちょっと精細を欠くおもむきがなかったでもない。とはいえ、彼は75歳の老人らしく、訥々(とつとつ)と、いや諄々(じゅんじゅん)とか、今度の選挙では勝利したあとが重要なんだと説いていたね。当然、彼としては、エネルギー政策を含めて、左寄りの方向を押し出していくだろう。

――エリザベス・ウォーレンは、頭のいいひとだから、民主党の将来を把握してさっとヒラリー支持を表明しましたね。彼女のトランプ批判は、一貫しています。デンバーでの演説はちょっと粗い感じですが、トランプの人種差別、性差別、クセノフォビア(他国人差別)をちゃんと批判していました。事業家としても決して優秀とは言えないことも裏付けているいるようです。

5月16日に彼女がTwitterで書いたトランプ批判に対して、トランプは、ウォーレンを「ポカホンタス」 (Pocahontas) と呼び、「合衆国の議員全体のなかで最悪の議員の一人だ」と貶(けな)します。「ポカホンタス」というのは、ネイティブ・アメリカンの姫の名ですが、「お転婆娘」の意味でも使われますよね。しかし、ここには、おそらくトランプ側の知恵者が考えたのだと思いますが、エリザベス・ウォーレンがネイティブ・アメリカン(チェロキーとデラウェア・インディアン)の血を引いていることを知ったうえで使っているのです。ディズニーアニメや転用語からの思いつきではなく、確信犯的な人種差別です。

――トランプは、その件では、めずらしく謝ってるんだよね。ここでも、面白い裏が暴露されている。たしかにトランプは、そういう背景を知らなかったかもしれない。 しかし、トランプの代わりにTwitしている奴は、承知の上で書いた。しかし、それだと、ネイティブ・アメリカンに対する人種差別になり、たださえ批判を受けているのをいや増しにするおそれがあるので、戦略的にとりあえず謝ることにした。ただし、これを書いた当人(たぶんスティーヴ・バノン自身かその「優秀」なスタッフだろう)は、人種差別でかまわないと思っている人間なのさ。つまりここからは、ナチよりも徹底した、しかも周到な人種差別・性差別・クセノフォビアを貫徹したシセッショニズム (secessionism) がただよってくる。南北分離よりももっと高度に分離したの細密シセッショニズムだ。トランプの黒幕にはそういう思想の持主が隠然と存在するわけだね。これについては、オルトライトのことを書いたときにちょっと触れたんだけど(→ 参照)。

――特定の州なり地域なりが「分離独立」するというのは、いまのアメリカでは無理ですから、今後のシセッショニズムは、ネットなどでヴァーチャルに行くというわけですね。しかし、そうすると、その分離独立派が振り回す暴力は「テロ」しかありませんね。そして、そうなると、国家側は弾圧という手段に行かざるをえなくなる。一方でデモクラシー志向の左翼寄りの政権が、どこに隠れているかどうかわからない「テロリスト」を入念に監視し、拘束すると、これは、国務長官時代のヒラリーには得意の分野かもしれませんが、エリザベス・ウォーレンやバーニー・サンダースは反対するでしょう。新政権はうまくやっていけるんでしょうか?

――共和党の「大物」ポール・ライアンは、ヒラリー政権が生まれると、バーニー・サンダースが予算委員会の首席の位置につくだろうと懸念して、トランプにあざ笑われたらしいが、当然、共和党は議会での力を失うことはたしかだ。おりしもこの2月に29年もその地位に居座った保守の権化の最高裁判事アントニン・スカリアが亡くなった。

残りの8人のうち、リベラル派と保守派との比率は互角になった。これで、ヒラリーがリベラル派の判事を選べば、ながらく保守派で動いてきた最高裁はリベラル派にシフトする。スカリアは2月に死んだのだから、普通ならオバマが指名できたが、トランプの勝利の勝算があった共和党は、議会で反対して、新大統領が決めることに持って行った。オバマの時代なら、あれやこれや工作して、保守派の判事を選ぶ方向に持って行けたかもしれないのに、その夢は完全についえるわけだ。

残りの8人のうち、リベラル派と保守派との比率は互角になった。これで、ヒラリーがリベラル派の判事を選べば、ながらく保守派で動いてきた最高裁はリベラル派にシフトする。スカリアは2月に死んだのだから、普通ならオバマが指名できたが、トランプの勝利の勝算があった共和党は、議会で反対して、新大統領が決めることに持って行った。オバマの時代なら、あれやこれや工作して、保守派の判事を選ぶ方向に持って行けたかもしれないのに、その夢は完全についえるわけだ。

共和党のそもそもの失敗は、レーガンの時代にキリスト教の福音主義ファンダメンタリストを引っ張り込んだことにある。彼や彼女らは、もともと共和党支持者なのだが、議会に引っ張り込んだために、宗教と一線を画しているイギリスの保守主義とは異なる、キリスト教的保守主義体制が出来てしまった。これが、いま、人種・性差・異文化にたいする多元主義が制度化されるなかで、もはや成り立たなくなってきた。そしていま、旧来のキリスト教的保守主義が凋落し、他方で、特定条件(ローカル)のなかで人種・性差・異文化にたいする差別を認める(さらには強化する)別種の保守主義(というより反動主義)が出ようとする動きがはじまったのだ。いささか、話が大きくなってしまったけど、続きは、最終ディベイトの結果を見て考えよう。

ヒラリー・クリントンとドナルド・トランプとの最終ディベイトをライブで視聴することができたが、ドイツのハレで開かれる ラジオアート・フェスティヴァルへのリモート参加の準備ですぐに感想を書くことができなかった。

ディベイトは、予想通り、トランプの惨憺たる姿を見ることになったが、全体としては、いわば、ヒラリー・クリントン“教授”によるセミナー「公定デモクラシー入門」といったおもむきだった。

司会のクリス・ウォレスは、これまでのモデレイターのなかで最もクールな印象をあたえ、FOX Newsという普段はトランプよりの報道をするテレビのアンカーであるにもかかわらず、バイアスのかからない質問をし、キビキビした進行で満足感をあたえた。

司会のクリス・ウォレスは、これまでのモデレイターのなかで最もクールな印象をあたえ、FOX Newsという普段はトランプよりの報道をするテレビのアンカーであるにもかかわらず、バイアスのかからない質問をし、キビキビした進行で満足感をあたえた。

最初の質問を最高裁判所と憲法の問題からはじめたのも、的確だった。ここには、ヒラリーとトランプとでは意見がまっぷたつに分かれる妊娠中絶ひいては女性の人権の問題がからむからである。最初に指名されたヒラリーはわが意を得たりとばかりに口を切り、最高裁と憲法は、「どのような国にするか、どのような機会を市民〔日本では「国民」と訳すが、英語の文脈では"citizen"〕にあたえるか、アメリカ人の権利とはなにか」ということですと、きわめて基礎的な方向に持っていった。

ヒラリーの考えでは、「最高裁は、アメリカ人民(the American people) の側に立つべきであって、強力な企業や金持ちの側に立つべきではない」。つまり、最高裁は、女性の権利、LGBT (レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスゲンダー)コミュニティの側に立つ必要があるということ」だと。

これまでの最高裁は、決してこうした権利を認めてきたとは言えないし、「結婚の平等」や「ロー対ウェイド」(Roe v. Wade) 判決が尊重されてきたとは言えないとヒラリーは言う。「ロー対ウェイド」とは、1973年に、堕胎の権利をめぐってテキサス州ダラスの「ジェーン・ロー」(ノーマ・マコービー)名義で地方検事のヘンリー・ウェイドを相手取って起こされた訴訟において、合衆国憲法第14条に照らして彼女の堕胎が合法であるという勝利を初めて勝ち取った古典的な判決である。

しかし、この判決は、ノーマ・マコービーがのちに、この裁判は自分の意志ではなかったとして撤回しようとしたなどの経緯もあり、以後の類似の訴訟の「標準」とはならず、1980年代になってレーガン大統領は、中絶反対(「プロライフ」pro-life)の立場から、「ロー対ウェイド」の拡大を阻止しようとし、今回、トランプはその立場を表明しているわけである。

2月に亡くなった最高裁判事のアントニン・スカリア(→前掲)は、「プロライフ」の強力な擁護者であり、今回、この判事の死による撤退を埋めることが出来る新大統領は、妊娠中絶の合法化の鍵を握るわけである。

ヒラリーは、「ロー対ウェイド」判決を強く支持すると主張する。彼女によれば、この判決は、「最高裁の問題のみならず、女性の憲法上の権利を保証し」、「目下アメリカで起きている最重要問題」だからであるという。クリス・ウォレスは、賢明にも、ヒラリーに対し、「あなたは『部分分娩』(late-term partial-birth) の禁止に関しても反対の立場を表明していますが、なぜですか?」という質問をして、問題を深化させる。こうして、ヒラリーは、政治権力と市民との関係の基本を表明する機会を得る。いわく、「合衆国政府は、こうした最もパーソナルな決定事項に介入すべきではないのです」。

しかし、トランプは、最高裁と憲法とがからみあっている重要問題を飛ばして、「憲法修正第2条」の問題だけに絞り込み、例によって "tremendous" や "many many" や "very very" といった単純な誇張語の多いディスクールで銃器の所持規制の問題を論じはじめ、せっかくの妊娠中絶の問題が中途で終わってしまう。トランプとしては、この問題には深入りしたくないのだ。

しかし、この質問回避を見逃さなかったクリス・ウォレスは、ひととおり銃規制の問題のディベイトが終わったあと、ヒラリーが提起した問題に話をもどし、トランプに対し、「あなたは、『ロー対ウェイド』判決を覆(くつがえ)したいのですか?」と問い詰める。これによって、トランプの最高裁・憲法そして女性に対する基本姿勢がはっきりするからである。

しぶしぶトランプは、自分は、「プロライフの判事を選ぶ」と答え、この判決を覆すかどうかの問題は、各州が「自動的」に決めることであると、まるで自分とは無関係のことであるかのような答えをする。これでわかったことは、トランプにとって、女性に固有の権利の問題はどうでもいいということである。

NRA(全米ライフル協会)から多額の献金と熱烈な支持を受けているトランプ側の銃規制反対の立場には新味はなかった。が、銃規制が、米国市民の武器保有と携行の自由を保証する「憲法修正第2条」に反するといった抽象的な議論ではなく、銃規制がかえって銃による犯罪や殺傷事故を増大させると主張するところがトランプ流である。トランプによれば、シカゴでは、重い銃規制があるにもかかわらず、他の市町村よりも銃による暴力ざたがたえないのだと主張する。

トランプの論理というのは、幼稚きわまりなく短絡しているのだが、ここでも信じられないような幼稚な論理をふりまわして、銃規制に反対する。いわく、銃に対して「きわめて厳しい規則をもうければ、すごい(またしても"tremandous")銃暴力が起こるのだ」と。おいおい、どうしてそんな論理がなりたつのかとは誰でもが思う。たまたまシカゴでは統計上そういうことになったかもしれないが、逆に、規制がなかったらもっと銃の暴力がはびこるかもしれないではないか。

銃の使用と所持が自由に許されるとしても、わたしは武器としての銃を所持したいとは思わない。もし武器を所持しなければならないとすれば、もっと別のものを持つかもしれない。誰かを攻撃しなければならないとしても、銃とは異なる手段を取るだろう。映画の銃撃シーンは嫌いではないが、銃殺にまつわる実際の話はみな悲惨である。銃が規制されているニューヨークのわたしの友人の息子は、どこかで手に入れた拳銃で頭を撃って自殺した。銃がなければ別の方法で死んだかもしれないが、銃が手にはいらなければ、親たちが脳漿の飛び散った息子の死骸を見ることはなかっただろう。

とはいえ、銃を取り締まれば、殺害や傷害の暴力や事故がなくなるわけではない。暴力の欲動があって、銃がたまたま選ばれるのである。それと、「憲法修正第2条」は、市民の自衛や自立のために武器を所持し、使用すべしとは言ってはいない。

「規律ある民兵は、自由な国家のセキュリティにとって必要であるから、人民が武器を保有し携行する権利が侵されてはならない」(A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.) とあるように、武器の所持は、あくまでも国家的な都合なのだ。そして、その国家は、まだその「自由」が兵士による銃の射撃で守ることが出来た(と思い込めた)時代の国家であって、セキュリティが、サイバースペースまで拡大される時代のものではない。

だから、ヒラリーが、「憲法修正第2条」と「リーズナブル」な銃規制とは矛盾しないと言うのは正当なのだ。とにかく、年間銃による3300人もの死者が出るのを改善しなければならないし、それは政府の義務だとみなす。それは、新政府をつくろうとする大統領候補の主張としてはきわめて「公正」であり、否定しがたいだろう。

トランプの主張が、この問題にかぎらずダメなのは、国家に関しても、セキュリティに関しても、しばしばパットンやマッカーサーを持ち出すように、まったく時代遅れの観念にとらわれているからである。今回のディベイトでも議論された「南の国境」に高いフェンスを張りめぐらすというトランプの提案が無意味(膨大な建設費を生むことではトランプコンツェルンにとっては意味があるとしても)なのは、そんなことをしてもメキシコ側からの「不法侵入」や「犯罪」を防げないだけではなく、なぜ「不法侵入」や「犯罪」が行なわれるのかという根本の問題を(あえてか?)閑却しているからである。

その点で、一見、フェンスの建造に反対しているだけのようにみえるヒラリーが、ちらりと発した言葉はなかなか恐いところがある。つまり、「不法侵入」する者に対して「ニューテクノロジーを配備するほうがベストの場合もありますから」と言ったのだ。トランプの発想には、単に国境防衛ということよりも、「移民者へのバッシング」があるとヒラリーは言い、アメリカにとって移民は依然として(単に人道的援助や救済の問題にとどまらず)必要であるのだから、入国の制度をもっと柔軟にし、規制するところはハイテクを使ってビシビシやるというわけである。このへんが、「国務長官」ヒラリー・クリントンの非情な現実感覚である。だから、ヒラリーが大統領になれば、トランプよりもデモクラシーが拡充するとは必ずしも言えない。

だが、デモクラシーというものが、空想の観念ではなく、具体的にひとつひとつ個々人の場で共同的に実現していくしかないものだとするならば、国家にできるのは、個々人のそうした努力を保証し、援助することしかない。そのためには、トランプのように、選挙に参加し、自分でも金をばらまいてさまざまな宣伝操作を実行しながら、いまになって選挙そのもののルールを否定するようなやり方は「反デモクラシー」だと言われても仕方がない。

ヒラリーは、トランプの逃げと非難のパターンを指摘して総括した――「彼は、自分に反対するものは何でもあやつられていると言う。共和党の予備選挙で自分に反対があればあやつられていると言う。トランプ大学が詐欺と強請で訴えられると裁判制度と連邦判事に難癖をつける。3年続いた彼のテレビ番組がエミー賞を逸すると、エミー賞はあやつられているとTwitする」。

これらがトランプの「マインドセット」(mindset) だと批判したあと、ヒラリーは「大演説」を打つ――「これでは、わたしたちのデモクラシーは動かないのです。わたしたちは240年間、自由で公正な選挙を行なってきました。それらが好ましいとは思えない場合でも結果を受け入れてきたのです。そしてだからこそ、総選挙のあいだにディベイトの舞台に誰でもが立つことが期待されなければならないのです」。

選挙そのものを否定する以上、その結果を否定すということはデモクラシーそのものの否定だと論難されたトランプは、それでも、最後まで大統領選の結果を受け入れるとは言わなかった。ヒラリーは、「あなたは、アメリカの近代史のなかで最も危険な大統領候補です」と非難し、トランプはわけのわからない論法で応酬したが、終始冷静なウォレスに、選挙の結果を受け入れるつもりがあるのかどうかを再度確認された彼が、やっとのことで言ったのは、「わたしは保留にします」だった。

最初からマイクをいじったり、水を何度も飲んだりし、ヒラリーの話をひんぱんにさえぎったりしたトランプは、腹いせのように、ハックされたヒラリーのメール問題に関して、「バーニー・サンダースはあなたは間違った判断をしたと言ったよ」と言ったが、ただちに、「じゃあ、バーニー・サンダースに、誰を大統領に推すのか聞いてみなさいよ」と一蹴されてしまう。バーニー・サンダースは、民主党の党内ではヒラリーと大統領候補の位置を争った対抗者だが、現在はヒラリーの当選のために応援活動をやっており、ヒラリーが当選すれば、閣僚になる可能性もある。腹いせにしても、トランプの選択はここでも失敗した。

ちなみに、現地時間の10月20日に発表されたトランプの公式見解だと、彼は、「大統領に当選したら、選挙を受け入れる」とのことである。これは、まさに「アメリカン・デモクラシー」への挑戦ではあるが、その先がさだかではないので、当面、もの笑いのタネにされている。

ドナルド・トランプが、アメリカにとって本当に「危険」な存在だとは思えないが、彼が開いたパンドラの箱から出てきたもののなかには今後のアメリカを揺るがせるものが多々あることはたしかである。11月8日まで、今後の動きも見逃せない。

――アメリカの大統領選は、最後の最後まで楽しませてくれるねぇ。日曜返上で役人もマスコミも大騒ぎのようだけど、問題のFBI長官ジェイムズ・コミーの逮捕もありなんて情報も流れているね。連邦職員の活動を規制する「ハッチ法」 (Hatch Act) によると、FBIの職員が選挙の結果を左右するような問題に関わってはならないらしい。

――まあ、あのひとはいろいろと問題のあるひとですから、この機会に潰しちゃえとたくらむ者もいるでしょう。シカゴの犯罪の増加を警察の軟弱さのせいにして警察に恨まれたり、例のiPhoneのロック解除をアップルに要求した張本人です。あまり知られていないかもしれませんが、スノーデンがNSAのデータをリークしたことでFBIは、「宝の山」をつかんだという事実もあるのです。コミーは、NSAの無制限な盗聴には反対を表明する一方で、米国のセキュリティ機関は「私用の暗号化をバイパスするツールがあたえられるべきだ」と言っています。そして、アップルへの要請は、この流れのなかで出てきたわけです。ただ、その場合にも、NSAのように、ある意味で「壮大」な人権無視にもとづいてそういうことをやるというのではなくて、けっこう思いつきと権力欲でやっている感じがするところが憎まれるのではないでしょうか?

――ジョン・エドガー・フーヴァーみたいになりたいのかな。でも、フーヴァーの理想と欲望はいまやシステムが体現しているわけだから、FBIの場だけで権力を広げたってしょうがいないんだけれどね。しかし、これもトランスローカルな時代特有の権力欲なのかな。そうだとしても、コミーはやり方をあやまったね。「内部メモ」といっても、メールなんでしょう。FOX Newsのスクープかと思ったら、コミーが同僚にも送っていて、そのあたりから各社に情報が流れたんだってね。

――でも、コミーが逮捕というようなことになれば、またトランプは喜ぶでしょうね。「やっぱりクリントンが手を回して口封じをした」と来るでしょう。トランプは、ロジックはどうでもいいんです。ドラマトゥルギーとしてアッピールすることなら嘘でもでたらめでもいいわけです。そもそも、今回のメール問題は、ウィキリークスがハックしたメールの問題とは無関係なのに、みんないっしょのようなほら話をぶちあげてる。フェアプレイなんてものはもうないのです。

――クリントンは、メールを発表してくれてもいいと言っているらしいが、これもまた裏がある。ロジカルに考えれば、ウィキの場合も今回の場合も、メール問題は大統領選挙に影響する問題じゃない。なぜなら、とにかく表面上は、メールのリークによって国益が失われたわけではない。失われたのかもしれないが、それを明かすことはできない。今度のメールも、トランプは、大統領になろうとする者がこんな情報の管理の仕方でいいのかとヒラリーを貶(けな)す材料にしているけど、彼女にしてみれば、別に表に出ても大した問題ではないと言い切れるレベルのメールなんだろう。ただし、トランプは、彼女が私服を肥すための情報交換だから政府のサーバーを使わなかったんだとも言っているね。そんな証拠はないんだけど。

――ヒラリーは、5か6つの携帯を持っていて、ひんぱんにメールをやりとりしているらしいんですが、政府のサーバーでは使える機種がかぎられてしまうので、「便宜上」民間のプロバイダーを使ったのだと言っています。別に、秘密のサーバーを立ち上げて、そこで私服を肥す打ち合わせをしていたわけではないことは明らかなんですが、トランプにとっては、そんなロジックはどうでもいいのですね。トランプは、老化の「ロゴリア」 (logorrhea/語漏)に陥っているという精神医学者もいますが、演出ですよ。

――ヒラリーの言っていることはすべてごもっともなんだけど、芝居としてはトランプのほうがハチャメチャでおもしろいというところが、トランプ現象を推しているんだろうね。そもそも今度のメール問題は、ヒラリーとは直接関係がないともいえるんじゃない?

――彼女の側近中の側近のフマ・アベディン (Huma Abedin) のラップトップが押収されて、そこにヒラリーのメールがあったということです。

――彼女の側近中の側近のフマ・アベディン (Huma Abedin) のラップトップが押収されて、そこにヒラリーのメールがあったということです。

しかも、アベディンのコンピュータがなぜ押収されたかというと、それは彼女の元夫のアンソニー・ウィナー (Anthony Weiner) が15歳の女性に猥褻な写真を送ったという少女凌辱の罪で取り調べを受け、彼のコンピュータのなかに元妻のアベディンのメールがあり、ヒラリーからのメールもいっしょにまじっていたということのようです。

しかも、アベディンのコンピュータがなぜ押収されたかというと、それは彼女の元夫のアンソニー・ウィナー (Anthony Weiner) が15歳の女性に猥褻な写真を送ったという少女凌辱の罪で取り調べを受け、彼のコンピュータのなかに元妻のアベディンのメールがあり、ヒラリーからのメールもいっしょにまじっていたということのようです。

――こっちも下ネタかぁ。でも、これって、スパイ小説的には面白い部分を含んでいる気がするなあ。ウィナーは、民主党の議員だったよね。夫婦同士だとしても、ヒラリーのメールが夫にツーツーだったといのはまずいんじゃない? 問題のその15歳の女性というのは何者なのか知らないけど、その子を通じて情報がロシアに流れていたとか、アンソニー・ウィナーがスパイだとか、あるいは、フマ・アベディン自身がウィキリークスとつながっていたとか、いろいろな小説的な想像を呼び起こすね。今週もまたなにかありそうだ。

――ひょっとして、ヒラリーのメール問題はみんなジェイムズ・コミーとFBIがやってたなんてことがバレたりしたら傑作ですね。

――ウイキが暴露したメールをハックしたのはロシアだという情報は、たしかにこのあたりから出ているのかもしれないね。すると、メール問題はすべてコミーとFBIが仕掛けたとか・・・・。とにかく、今日はこれで。

――もうすぐ投票といういまになって、FBIがヒラリー・クリントンのEメール問題を再調査するというニュースが流れ、ヒラリーとトランプのオピニオン・ポールの差がたったの2%に縮まったそうだね。一時は敗走の気配が見えはじめたトランプ陣営が、急に勢いをもりかえしたとか。

――ただですね、これって、FBIが記者会見かなにかをして発表したんじゃないのです。

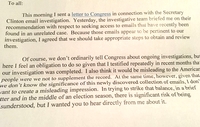

FBI長官のジェイムズ・コミー (James Comey) の「内部メモ」なるものをFOX Newsが入手してリークしたことから広まった情報なんです。彼が上院に対して調査再開の意志を伝えたことは事実のようですが、じゃあ誰がリークしたのかです【→追記参照】。そもそも、このひとは、7月5日に、FBIとしては異例のことらしいですが、記者会見を開いて、ヒラリーのEメール問題には(民間サーバーを使ったという点では「不注意」があったが)「この問題を告訴することはない」と公表したのです。この時点で共和党は、国務長官ヒラリー・クリントンが圧力をかけてFBIにこう言わせたのではないかという疑惑をもち、抗議をしてきたわけですが、その当人が今度は前言をひるがえすことになったわけです。

FBI長官のジェイムズ・コミー (James Comey) の「内部メモ」なるものをFOX Newsが入手してリークしたことから広まった情報なんです。彼が上院に対して調査再開の意志を伝えたことは事実のようですが、じゃあ誰がリークしたのかです【→追記参照】。そもそも、このひとは、7月5日に、FBIとしては異例のことらしいですが、記者会見を開いて、ヒラリーのEメール問題には(民間サーバーを使ったという点では「不注意」があったが)「この問題を告訴することはない」と公表したのです。この時点で共和党は、国務長官ヒラリー・クリントンが圧力をかけてFBIにこう言わせたのではないかという疑惑をもち、抗議をしてきたわけですが、その当人が今度は前言をひるがえすことになったわけです。

――選挙システムが偽装だとトランプが言い続けた結果、ヒラリーとの「やらせ」がばれるとヤバいと思ってこういう「確認」の意志表明をしたのかね? そもそも、調査はまだ完全に終わったわけではないんでしょう? 7月の記者会見で終わりにしたとは明言してはいないよね。そもそもそれはFBIが決めることではない。司法省が決める。だから、彼の「内部メモ」は、「依然として捜査を続けてます」ぐらいの意味合いじゃなかったのかな?

――FOX News がメモのコピーを発表してますが(→参考)、なかなか微妙ですね。いずれにしても、共和党かトランプ側かからの政治的バイアスがかかっていることは事実じゃないですか。とすると、7月の「記者会見」には、民主党とヒラリー側からのバイアスがかかっていたということにもなりますね。そして、それがヒラリーにとって命取りにならないとはかぎらないです。この段階では、真相究明はむずかしいですから、噂が噂を呼び、ぐちゃぐちゃになるかもしれません。とりあえず、原文を引用しておきますね。

This morning I sent a letter to congress in connection with the Secretary Clinton email investigation. Yesterday, the investigative team briefed me on their recommendation with respect to seeking access to emails that have recently been found in an unrelated case. Because those emails appear to be pertinent to our investigation, I agreed that we should take appropriate steps to obtain and review them.

Of course we don’t ordinarily tell Congress about ongoing investigations, but here I feel an obligation to do so given that I testified repeatedly in recent months that our investigation was completed. I also think it would be misleading to the American people were we not to supplement the record.

At the same time, however, given that we do not know the significance of this newly discovered collection of emails, I don’t want to create a misleading impression. In trying to strike that balance, in a brief letter, and in the middle of an election season, there is significant risk of being misunderstood, but I wanted you to hear directly from me about it.

――今度のリークがFOX Newsだというのも、意味深ですね。トランプが、FOX Newsからセクハラで追われたロジャー・アイレスを抱き込んで新しいテレビネットワークをつくる動きもあります。むろん、スティーヴ・バノンが黒幕ですが、トランプの娘イバンカの夫のジャレッド・クシュナーはシリコンバレーとの関係も深く、「トランプ・テレヴィジョン」といっても、ネットを統合したメディアでしょうけれど。

――新しい「党」をつくるという話もあるけど、ぼくは、そういうアイデアは完全にスティーヴ・バノンの策謀に思えてしょうがないな。今度のリークも彼が糸を引いているかも。いずれ、この問題は詳しく検討しましょう。

【追記 2016/11/05】FBI長官のジェイムズ・コミーの「手紙」がマスメディアも流れたのは、その後の調べでは、ユタ州の共和党の下院議員ジェイソン・チェイフェッツ (Jason Chaffetz) が受け取った「手紙」の内容を10月28日の午前1時すぎ(リンクでは9時すぎに再編集している)にTwitterに書いたことが発端であったらしい。

しかも、彼は、コミーが捜査を「再開」するとは言っていないのを「再開する」と書いている。→参考 (1)、(2)

しかも、彼は、コミーが捜査を「再開」するとは言っていないのを「再開する」と書いている。→参考 (1)、(2)

――FBI長官ジェイムズ・コミーの真意は不明なんだけど、ヒラリー攻撃のチャンス到来と湧くトランプ陣営に対して、クリントン側は、鷹揚(おうよう)に構えるポーズをとりながらも、トランプのロシア・コネクションを突く手に出たようだね。

――すでに8月の段階で、共和党の長老議員のハリー・リード (Harry Reid) が、FBI長官ジェイムズ・コミーに対して、トランプとロシアとの調査結果を公開すべきだという書簡を提出しています。彼は、トランプとロシア/クレムリンとのあいだにコネがあることをFBIが知りながら隠しているという見解のようです。今回のコミーの「曖昧爆弾」(ambiguity bomb) に際して「ハッチ法」違反だから辞任すべきだと言い出したのも彼です。

――すでに8月の段階で、共和党の長老議員のハリー・リード (Harry Reid) が、FBI長官ジェイムズ・コミーに対して、トランプとロシアとの調査結果を公開すべきだという書簡を提出しています。彼は、トランプとロシア/クレムリンとのあいだにコネがあることをFBIが知りながら隠しているという見解のようです。今回のコミーの「曖昧爆弾」(ambiguity bomb) に際して「ハッチ法」違反だから辞任すべきだと言い出したのも彼です。

――トランプ陣営には、ロシアとのコネクションを持つ人間が何人もいるんだってね。以前とりあげたロジャー・ストーンは、トランプのふるくからの友人でアドバイザーのようだけど、彼はウイキリークスとロシアのハッカーとを仲介したとか。

――トランプ陣営には、ロシアとのコネクションを持つ人間が何人もいるんだってね。以前とりあげたロジャー・ストーンは、トランプのふるくからの友人でアドバイザーのようだけど、彼はウイキリークスとロシアのハッカーとを仲介したとか。

――もっとはっきりしているのは、トランプの前・選挙参謀長のポール・マナフォート (Paul Manafort)で、ウクライナの大統領・首相を歴任したヴィクトル・ヤヌコーヴィチのアドバイザーを務めていたことがあり、ニューヨークタイムズのスクープでは、彼がウクライナから1270万ドルの現金を受け取っていたとのことです。今回、10月31日(月曜)になって、彼がFBIの事情聴取をうけましたが、表向きは金銭授受が合法的なものであるかどうかを確認するだけという体裁(ただし、聴取の内容の発表は一切ないのですが)をとりながら、どんな話し合いがおこなわれたのかはわかりません。いずれにしても、FBIがトランプとロシアとの関係を知っていることは確かです。(→参考)

――もっとはっきりしているのは、トランプの前・選挙参謀長のポール・マナフォート (Paul Manafort)で、ウクライナの大統領・首相を歴任したヴィクトル・ヤヌコーヴィチのアドバイザーを務めていたことがあり、ニューヨークタイムズのスクープでは、彼がウクライナから1270万ドルの現金を受け取っていたとのことです。今回、10月31日(月曜)になって、彼がFBIの事情聴取をうけましたが、表向きは金銭授受が合法的なものであるかどうかを確認するだけという体裁(ただし、聴取の内容の発表は一切ないのですが)をとりながら、どんな話し合いがおこなわれたのかはわかりません。いずれにしても、FBIがトランプとロシアとの関係を知っていることは確かです。(→参考)

――ヤヌコーヴィチといえば、プーチンの傀儡で、2014年ウクライナ騒乱で大統領をやめたのだったね。彼と交流があるのなら、マナフォートは、プーチンともコネがあるだろう。選挙参謀長を途中でやめたのは、ロシア問題で追及されるのを防ぐためだったのかな? FBIは、トランプ・オーガニゼイションとロシアの、プーチンともつながりの深いAlfa銀行とのあいだで交わされたメールをおさえているとのことだけど・・・。

――FBIは、何も発表していませんから、うわさだけを伝えますと、両者とのあいだの「通信」というのはスパムメールかもしれないとも言われています。

ただ、トランプの側近のカーター・ペイジ (Carter Page) は、投資のプロで、以前、メリルリンチのモスクワ支店に勤めていましたから、当然ロシアとのコネクションは持っているでしょうし、Alfa銀行とのコネもあるでしょうね。

ただ、トランプの側近のカーター・ペイジ (Carter Page) は、投資のプロで、以前、メリルリンチのモスクワ支店に勤めていましたから、当然ロシアとのコネクションは持っているでしょうし、Alfa銀行とのコネもあるでしょうね。

――トランプの「ロシア」や「プーチン」というのは、彼一流の法螺話かと思っていたが、そういうコネクションが本格的なものだとすると、大事件じゃないの。事の大きさを考えて、FBIは伏せているのか、それとも、そういう「ガセ」を捏造しようという共和党ぐるみの「大陰謀」が進行しているのか、わけがわからないねぇ。

――トランプ側としては、共和党とクリントンの「大陰謀」説で押し通そうとするでしょうが、クリントン側は、トランプを「国賊」として追い詰めようという方向に行かざるをえなくなりますね。どちらも「曖昧爆弾」を投げ合って、時間切れで投票ということになるんでしょうか。

――ロシアが米国大統領選挙に干渉しようとしていると言っているひとたちのなかには、11月8日に、「ロシアのハッカー」による「エレクション・デイ・ハック」が起こると言っているのもいる。アメリカの投票装置は州によって異なるらしいから、「大停電」で全米機能停止というような具合にはいかないとしても、もし1つの州で投票数が確定できなくなるようなことが起これば、一度勝利宣言を出したゴアが、G・W・ブッシュに敗れたときのようなことが起きないともかぎらないよね。

――マスメディアの報道を見るかぎりでは、状況は混沌としてきたけど、polls(世論調査)(参考→FiveThirtyEightというのは当たらないんだってね。まして、数ポイントの差で一喜一憂するのは馬鹿げてるね。pollsよりももうちょっと確実性のある予想はないのかね?

――何人かの大学の先生が、いろいろと理論的な高説を唱えていますが、最近目についたものでは、アメリカン大学の アラン・J・リックマン (Allan J. Lichtman) のトランプ勝利説です。彼は、1984年以来、予想を的中させていて、「Predicting the Next President: The Keys to the White House」という本を選挙年ごとに改定しています。彼も、世論調査というのは当たらないと断言し、「世論調査は現状のスナップショットにすぎない」と言っています。

――トランプが勝利するという彼の根拠は何なの?

――リックマンも迷っていて、本のなかでそう言っているわけではなく、本に書いてある「論法」を検討した結果、そうだと9月に表明したのです(→参考)。彼の論法は、13の問いを立て、6つ以上の「当たり」 (true)か「はずれ」 (false) で判断するのだそうです。

- (1) 中間選挙後のその党がより多くの議席を獲得しているか?

- (2) 党内の候補にたいして深刻な争いがないか?

- (3) その党の候補が現職の大統領なのか?

- (4) 有力な第3党がないか?

- (5) 選挙期間中に短期的な不況に陥っていないか?

- (6) 長期的な経済成長率が下がっていないか?

- (7) 現政権が国家政策の変化に関して大きな効果を上げているか?

- (8) 現政権の期間に長期にわたる社会不安はないか?

- (9) 現政権は大きなスキャンダルに手を染めているか?

- (10) 現政権は外交・軍事の面で大きな失敗を犯していないか?

- (11) 現政権は外交・軍事の面で大きな成功をおさめているか?

- (12) その候補はカリスマ的ないしは国民的ヒーローであるか?

- (13) 対抗する党の候補はカリスマ的ないしは国民的ヒーローではないか?

――◯と☓でマークしてみると、ヒラリー・クリントンの場合、(1)は、2010年と2014年の中間選挙で二度とも共和党が民主党に対して議席数を増やしている(→参考)から、☓、(2)は、バーニー・サンダースとの厳しい争奪戦があったから☓、(3)は、再選ではないから☓、(4)は、リバタリアン党のゲーリー・ジョンソンが意外と票を集めたりすると☓だが、まあ無理とすれば◯、(5)は、◯、(6)は、異論もあるかもしれないが一応◯、(7)、(8)は議論がわかれ、(9)は一応◯、(10)は、微妙だが一応◯、(11)は??かな、(12)は、☓、(13)は、トランプを「カリスマ」と考えるひともいるかもしれないけど、「国民的ヒーロー」ではないから、◯といったところかね。

――(8)の「社会不安」を戦争やテロとみなせば、大分おさまってはいるという意味で◯でしょうが、夢のある社会ではないという意味では☓ですね。トランプは、そういう不安をあおっているわけです。

――面白いのは、いま保留した(6)の長期的な経済成長、(7)の大きな効果的な変革、(8)の社会不安、(11)の外交と軍事は、すべてトランプがオバマ政権を攻撃し、それを引き継ぐクリントンではだめだと言っている点なんだね。

――そこで、トランプの側からこの質問をマークしてみると、(1)→◯、(2)→一応最初はすんなりトランプが選出されたわけですが、プッシーテープ以後揺れたので、☓ですね、(3)、(4)は☓、(5)→◯、(6)はトランプの発言とくいちがいを起こすから、トランプとしては☓、(7)と(8)は、やはりトランプとしては☓、(9)は、ヒラリーのメール問題とクリントン財団の「疑惑」ということで◯、(10)は、「惨憺たるもの」 (disastrous)とくり返し言っているから◯、(11)はいうまでもなく☓、(12)は、自分でそう思っていても自己判断の問いではないから、☓、(13)は、トランプとしてはもろ手を挙げて◯ということになります。

――そうすると、このメソッドでガラガラポンというふうにヒラリーかトランプかを予想することはできないんじゃない? 解釈次第では、どちらも互角になっちゃう。要するに今度の選挙は、僅差が決めてになるということかな?

――歴史学者のリックマン先生は、ザ・ワシントン・ポストのインタビュー(→原文)でとにかく、ドナルド・トランプのような、「歴史のパターンを壊す危険な人物が大統領候補として広く認められたことは1860年のリンカーンの選挙以来ない」と言っています。だから、今度の選挙は、どちらが勝つにせよ、「すべてを、おそらくホワイトハウスへのあらゆる鍵をリセットするだろう」と。むろん、そういう歴史の鍵は、たびたび変わってきたわけだが、「変化があまりに激しすぎるので、政治をいかにおこなうかという基礎を変えてしまう」ほどのポテンシャルを秘めている、と。

――リックマンはトランプ支持ではないんだね?

――どこかで彼を「詐欺師」 (con man) と言っていました。

――そうか、すると、「トランプが勝つ」という「予測」は、歴史学者としての警告=予告なんだ。

アメリカの大統領選挙についていろいろ書いてきたが、結果はどうなるのだろうか? すでに早期投票がはじまった。が、はっきりしているのは、トランプがヒスパニック系の票を得るのは難しいということだ。すでに反トランプのデモやトランプ集会での小競り合いも起こっている。ことによると、ネヴァダ、アリゾナで、さらにはヒラリーにとって一番むずかしいとされているフロリダでも、ヒラリーがかなりのヒスパニック票を得るかもしれない。そうなれば、ヒラリーは勝利する。が、このへんがダメなら彼女は敗ける。

今度の選挙の結果次第で決定的に変わる可能性があるのは、エネルギー政策である。ヒラリーが勝利すれば、オバマの政策の継続と増強となる。つまり、ガスを中心としたエネルギーとその技術(とりわけシェールガス関連)をグローバルに輸出し、世界をうわべは商業と情報から牛耳る方向である。これは、アメリカの安全保障(セキュリティ)とセットになって進む。

もしトランプが勝利すれば、彼は、対外経済政策を国内重視の方向に転換すると宣言しているから、もしその通りなら、エネルギーの現在の国際バランスは大幅に変更されなければならなくなる。ということは、安全保障のバランスも変わるということだ。日本の場合、目下の安全保障条約の見直しもなされなければならなくなる。当然、日中関係、日韓関係も変わる。

しかし、その場合、エネルギーという観点から見た場合、アラブ離れが進むほど加速しているエネルギーの自給自足と、その剰余分を輸出するというオバマ政権で方向づけられた政策は変えられるのだろうかという疑問が残る。これからますます増産されるガスだけでなく、今年の1月から40数年ぶりで輸出を開始した原油はどうなるのだろうか? オバマのエネルギー政策は成功しており、トランプが言う「惨憺たる」という形容は当たっていないのに、せっかく整えた枠組みを産業界が放擲するだろうか?

他方、エネルギーに関しては、ロシアが虎視眈々と対外拡張をねらっている。それがロシアにとって必須だからである。事実、この12月15日に来日予定のプーチン大統領は、日本に対してサハリン経由でのガスパイプライン建設の提案をしており、日本側も大いに興味を示している。彼が来日する目的は、クナシリ・エトロフの返還交渉よりも、エネルギーの売り込みであり、アジアの政治地図を塗り替えることにある。

トランプの政策は、あきらかに、プーチンの野望を利するだろう。が、その場合、アメリカは、これまで築いてきた「アメリカン・グローバリズム」を放棄するのか? これだけ拡張した利害を新たに再編することは不可能だろう。もし、アメリカの各州が、UKのブレキシット (Brexit) のようなことをやるならば、話は別だ。しかし、それには、「革命」(実は内戦)の試練が必要だろうし、USAというもの自体が終焉する。

トランプの参謀のスティーヴ・バノンあたりはそんな夢と野望をいだいているかもしれないが、現実問題として、トランプが政権を握っても、彼の極論には、副大統領のマイク・ペンスと共和党のリーダーたちが反対するであろう。産業界も同意できない。また、たとえトランプが大統領になったとしても、上院と下院のバランスは、現在の共和党優勢から民主党優勢ないしは半々ぐらいにシフトするかもしれないから、新大統領の好き勝手は許されない。

結局、プーチンの世界支配が露骨になり、それを押さえようとする勢力とのあいだで紛争が激化することになる。すでにその火種はあちこちにある。むろん、トランプの一党はそれほど愚かではないから、「プーチン礼賛」はすぐにひっこめ、つかのま「冷戦」と内需拡大を旗印にした「孤立主義」を進めるとしても、たちまちのうちにバランスの調整を始めるしかないだろう。また、トランプが、これまでの発言通りのことを実行しようとしたら、彼の政権は短命に終わり、彼とは正反対の政権が誕生するかもしれない。

いまのアメリカ市民が変革を求めている――というより、この間の政治にうんざりしている――ことは確かである。が、いまのグローバルに構造化された世界では胸のすくような変革は不可能である。というより、今日の革命は、日常の瑣末な部分で起こる。その変革は目立たないが、あるとき気づいたらすべてが変わっているという形で進む。それは、近代主義的な意味では全く「劇的」ではない。むしろ、ここでは、外装の激変をもって「革命」とする試みや思想は反動にすぎないのだ。

そうした「分子革命」は、思想家や英雄によってではなく、テクノロジーの偶然と必然のロジックのなかで起こる。それは、必ずしも新しいテクノロジーとともに進むとはかぎらない。既存のテクノロジーがなにかのかげんで「痙攣」を起こし、それまで想定されていたのとは別の機能を発揮するといったようなことも起きる。

いまや、「革命家」は必要ないが、それは、だれでもが革命家になる必要があるということでもある。日々の瑣末さのなかでそれをみづから変革する革命家である。が、実は、これは誰でもが日々やっていることなのだ。いいかえれば、別に「革命」など起こそうとはしなくても起きるときには起きるということである。