深夜の街を《徘徊》していて、ふと、「雑日記」とは別に、月刊で、発作的な書き込みをなぐり書きするスペースをつくってもいいなと思った。

いや、こういう書き方は、飛躍がありすぎる。まず「マンスリー・エンド」という言葉が浮かんだのだ。これは、そのむかし、自由ラジオでやっていた番組のタイトルである。毎回ニューズレターを出していたのでそんな感じのページをまたやってみたいと思った。場所は、utopos.jpサイトのなかだから、「マンスリー・ウトポス」でいこうと。

ここで言う「徘徊」という語は、街だけでなく、ネットや身体内部の場にまで拡大して使っている。いうなれば、ワルター・ベンヤミンが愛好した概念「遊歩者」(フラヌール)のポストヴァージョンである。

まだ出ないようだが、昨年、11月末という締切りを真に受けて、『図書新聞』に「深夜徘徊でラブレーに遇った」というエッセー(8000字)の原稿を渡した。

デジタル雑誌になってしまった『うえの』には、ずっと「深夜徘徊」について書いているが、昨年、「深夜徘徊の冬に」という短文を書いた。

2021年は、ラジオアートよりも、《徘徊》と文字活動(いや、これも「徘徊」だ)で終わってしまった。一度、「徘徊」と、「遊歩」、「散歩」等々の違いについてもここに書いてみたい。

・・・とここまで書いて1日たった。「マンスリー」というのが気になりだした。月単位では長すぎる。といって「ウイークリー」や「デイリー」もいやだ。とにかく、きちんと枠を決めるのをやめたい。ならば、ながらく愛用の「発作的」がいいのだが、「発作的ウトポス」というのはタイトルとして座りがわるい。じゃあ、「発作のウトポス」ではどうか? とりあえずそうしてみる。今後のことは「発作」次第。またタイトルを変えるかもしれない。

(2022/01/10)

コロナパンデミックのために飲食店が閉まり、テイクアウトやデリバリーに力を入れるようになってから、飲食業の営業しかたが変わっただけでなく、料理に対する顧客の味覚が変わった。これは、身体に関わる分子レベルの変化だから、単に飲食のレベルにとどまらず、じわりじわりと世界全般を変えていくだろう。

いや、この言い方も違う。ミクロレベルの大変化が起こっていたからコロナ禍が起こり、すべてが変わりはじめたのだ。料理は、身体に直接関わるのが明示的な現象だから、問題にしやすいだけにすぎない。

だとすれば、映画館への制限も、それが映画の見方を変えたのではなく、もともとミクロレベルで映像との関係が変わってきたから、それが、今回明示的になっただけ、と言ったほうたよい。

要するに、遠近法的な知覚が終わりつつあり、スクリーンへの投射とその反射としての鑑賞という形式が終わりつつあるのだ。いまごろになって急に「メタヴァース」なんぞが注目されているが、これは、VR・ARの「コンビニ」版である。が、遠近法から多次元知覚へという身体文化の変化に慣らさせるという「啓蒙」作用としては、有効性があるだろう。だから、業界がとびついたのだ。

というと、「コンビニ」をバカにしているように聞こえるかもしれないが、デザートだけでなく、食品は今後ますます「コンビニの味」が標準となるだろう。「グルメ」の時代も終わりである。これについては、音楽との関係で、次号あたりで問題にしよう。

劇場映画はもはや終わりである。劇場での上映を最終形態としたメディア方式は、いまや「古典」の博物館に入りつつある。形式は残るし、それを繰り返し、その「名人」たちも生き残るであろうが、リアリティの先端からは離れていきつつある。

はやい話、『マトリックス レザレクションズ』 (The Matrix Resurrections/2021) のひどさは、単に、つくり方のダメさや製作陣の変化のためだけではない。まあ、過去の映像やアイデアを安易に引用するような手抜きと怠惰さが目立ちもしたが、そもそもこういう思わせぶりと「大仰」な形式自体が時代の感覚に合わないのだ。

それとだね、ネオの老いた顔なんて見たくもない。ネオ自身が愕然とするシーンだとしても、キアヌ・リーブスという俳優に高いう心理主義的表現をさせないでほしい。彼は、ポテンシャルとして、ハリウッド的な心理主義の俳優ではないのだ。

3月の公開が予定されている『スパイダーマン』 (Spider-Man/2022) にしても、見ないで言うのもナンだが、そもそも「マーヴェル・コミック」頼りという方式がダメだし、これも「大仰さ」に寝そべった作品である点で、古すぎる。

『マトリックス レザレクションズ』を見ると、キアヌ・リーヴスが、かなり引いている感じがするが、彼としては、『ジョン・ウイック チャプター4』(John Wick: Chapter 4) のほうが向いていると思っているし、実際にこのシリーズのほうが彼の本領が発揮されていると。しかし、この作品の公開は、2023年になるとのこと。ただし、キアヌがどんなに身体を張ってくれても、「大仰さ」から離れられない「劇場映画」では、彼の旨味が飛んでしまうと思う。

何度も公開延期をくりかえしている『ミッッション・インポッシブル 7』(Mission: Impossible 7) は、いよいよ9月末に公開だという。トム・クルーズの入れ込みかたからして面白くないはずはないだろうが、その面白さがもう古いという感じになりそうな気がする。コロナ禍対策を守らないスタッフに怒りを爆発させた声がリークされてしまったが、この作品への彼の入れ込みかたからすれば、その罵詈雑言も理解できる。

製作側が「ジエットコースター・ムービー」に徹していても、それを上映する劇場が難問だらけなのだから、いままでのような観客動員は期待できない。

映画はどうなるのか? そんなことはは知らないが、近年、ケーブルテレビの映画が劇場映画を圧しつつある。目下続きを楽しみにしているシリーズの1つは、『Mayor of Kingstown』である。

2021年11月から10回限定で始まり、あと最終回を残すまでとなった(が、どうやら、好評につき、「シリーズ2」もありそうである)。

ただし、このケーブル映画、いまや一番「メジャー」になったRottenRomatoes' のプロ評ではたった32%の支持しかない。それはそのはず、ここを牛耳っているのは、「劇場映画」の批評家だからである。そして、このことは、いまや劇場映画とその支持者たちがいかに「遅れている」かを示唆するだろう。

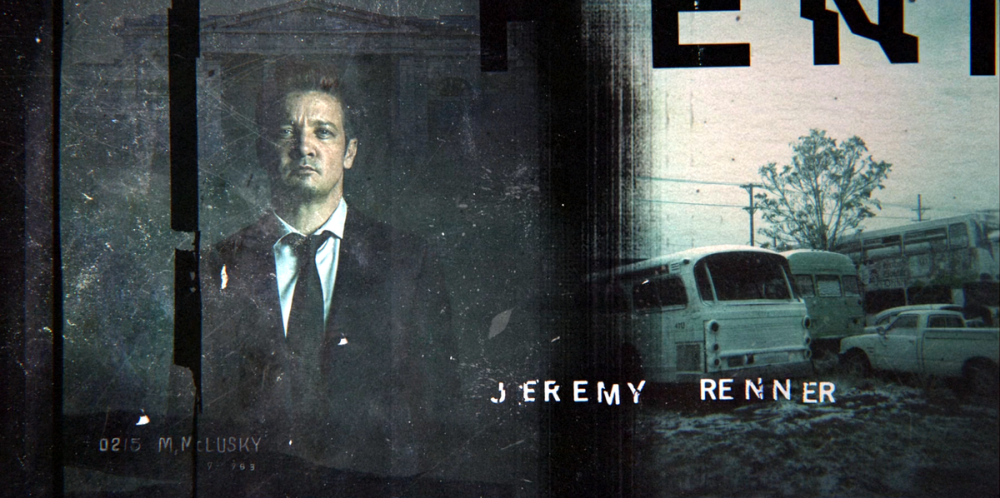

主演は、ジェレミー・レナー。監督は複数だが、脚本はテイラー・シェリダン。いわゆる「テレビ映画」はなく、「劇場映画」以上の俳優・スタッフと金をかけている。が、にもかかわらず、「劇場映画」にはない、あるいは、「劇場映画」では表現・上映できない要素を持っている。

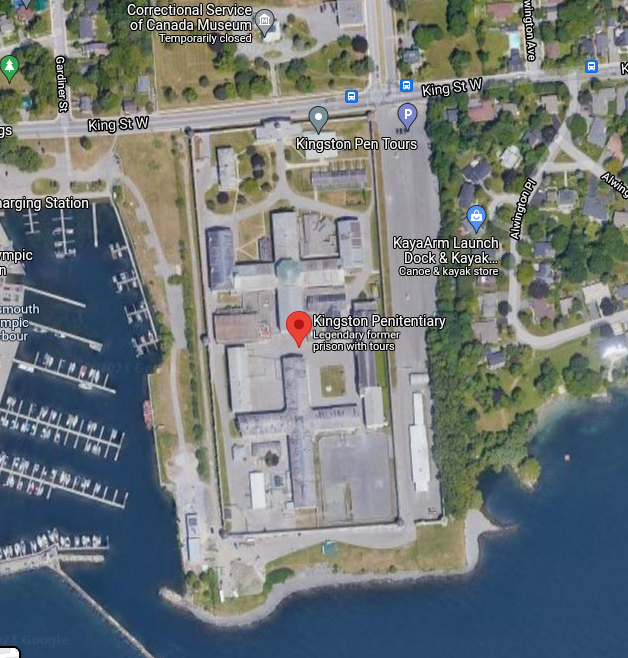

「メイヤー」といっても、「市長」ではない。そもそもこの映画、出演者はほとんどみな「犯罪者」である。ミシガン州の「キングスタウン」というのは、架空の場所(ロケはカナダのオンタリオ州、キングストン)だが、刑務所が最大の「産業」だという町は、アメリカにはいくつもある。レナーが演じるマイク・マクラスキー (Mike McLusky) は、人種の数だけあるギャングやヤクザ組織をまとめるフィクサーで、刑務所から麻薬窟までに目を光らせ、ときには殺しを含む制裁を加える。

テレビ映画のパターンの1つは、ファミリーを描くことにあるが、この映画のファミリーは、血を分けたファミリーであると同時に、ヤクザ一家のファミリーであり、マイクの母親(ダイアン・ウィースト)は、刑務所で働いている。兄弟は警察官で、やることはとても「法の番人」とは思えない。

社会を刑務所に、ファミリーをクライムファミリーやギャングファミリーに特化することによって、ここでは、ハリウッド映画がいまでも維持しようとしている「正義」なんてものは、通用しなくなる。といって、社会関係が、力の関係だけに解消されるわけでもない。

「劇場映画」では欠かせない「愛」も、ここでは、性愛や暴力的な肉体関係のなかに消滅する。が、そういう極限的な設定であるからこそ、ときとして、「愛」ならぬ愛、「愛」を越えた何かがえがかれたりもする。エピソード9で、マイクとアイリス(エマ・レアード)が見せるシーンが印象的だ。レナーは、椅子にすわっている。レアードは彼の腕につかまっている。レナーは虚空を見るような目で何もしない。彼女は泣いているが、命がけで助けられた「安堵」などは微塵もない。が、彼女の頬に涙が流れ、彼の目もうるむ。

このシリーズで見せるレアードの演技が抜群だ。幼いときに父に犯され、やがてコールガールの道に入り、流れ流れてキングスタウンにやってきたというのはパタンーだとしても、この街で使い捨てのように売春窟をたらい回しにされ、麻薬漬にされているのをマイクが救う。彼は「正義」のために彼女を救ったわけではない。といって、彼の利害のためにそうしたのでもない。あえて言えば、この街の「犯罪秩序」のためか?

が、ともに「まともな」人生を送ってきたわけではない二人のあいだに何か、共感しあえるものがあるからこそ、こうなった。それを「愛」と呼び、すぐに抱き合ったり、セックスしたりするのがハリウッド映画のパターンだが、そうしないのがこの映画のユニークさだ。さすがは、映画に精通しているテイラー・シェリダンの脚本であり、レナーとレアードは、それに十二分に応えている。

エマ・レアードは、本作が長編映画出演としては初めてだが、シリーズの回を重ねるごとに演技が深みを帯びていく。すばらしい。

刑務所で暴動が起きるシーンもあるが、それは、刑務所環境への不満といったものから起こるわけではない。ひょっとすると、刑務所側がそれを起こしたのかもしれない。刑務所の管理機構内も一枚岩ではない。このへんには、トランプのような大統領を生んでしまうアメリカのダークゾーンの問題を思いおこさせもする。詳細は「エピソード10」ではっきりするだろう。次号で書きたい。

【追記】どうやって見るのかという質問を受けた。いろいろな方法があると思うが、一般的な視聴方法については、 How to watch Mayor of Kingstown online from anywhere を参照されたい。

『メイヤー・オブ・キングスウッド』の脚本のテイラー・シェリダンは、2018年からいまも続いているテレビ映画『Yellowstone』の台本も担当しており、銃撃シーンの描写にはうるさい。『メイヤー・オブ・キングスランド』でも、ガンエフェクトは説得力がある。腕のいいアーモラー (armorer) がついているのだろう。

銃撃シーンのある映画やテレビでアーモラーの役割は重要で、これがダメだと文字通り致命的な事態になったりもする。最近では、ジョエル・サウザ (Joel Souza) 監督の西部劇『Rust』の撮影中にアレック・ボールドウィンが発射した「プロップ・ガン」に実弾が込められていて、撮影監督のハリナ・ハッチンス (Halyna Hutchins) が死亡、監督も胸に貫通銃創を受けるという事故が起こった(2021年10月21日、サンタ・フェ)。これは、明らかにアーモラーのハンナ・グティエレス=リード (Hannah Gutierrez-Reed) のいいかげんな仕事の結果だった。

報道では、当初、撮影用に特化された「プロップ・ガン」の事故だとされ、プロップ・ガンには実弾は詰められないとか、いやプロップ・ガンでも至近距離では死亡事故につながる・・・といった議論がなされた。が、結果は、プロップ・ガンではなく、実銃のレプリカであり、それに.45コルト弾をつめたものだった。

ハリナは、アーモラーとしての経験が薄く、ニコラス・ケイジ主演のギャング映画『The Oldway』(2022年公開予定)一本のみ。しかも、撮影中、警告なしに試射をして、ケイジから、「鼓膜がぶッちゃけじゃうじゃねえか、ドアホ!」と怒鳴られたりもしたという。

ハンナ自身、「向いてないかも」と告白しながらもアーモラーの仕事に入ったのは、父親のセル・リード (Thell Reed) の引きがあったからだ。なつかしのテレビ映画『ガンスモーク』(Gunsmoke, 1955-1975) に始まり、『L.A.コンフィデンシャル』(1997) のガンエフェクトを担当したベテラン中のベテランアーモラーである。

といって、彼女は、『座頭市』(1989) で父親の勝新太郎から真剣を持たされて事故を起こしてしまった奥村雄大(のちの鴈龍太郎、鴈龍)のように、実銃を使わされたというわけではない。チェックミスだったというのだ。アメリカでは、場合場合で実銃を使うこともあるらしい。そのほうが経費がかからないからである。

ところで、こういう事故があると、銃規制の問題がもちあがり、映画のなかの銃撃シーンへの批判が高まったりもする。しかし、実銃は、可能性として人を殺すためにあるのであり、それを所持することは、人を殺すことを容認することであるのに対して、映画で銃をぶっぱなすのは、人を殺すためではない。

屁理屈言うなよと言われるかもしれないが、ここが一番重要なところだ。目下アメリカでは、銃所持の「自由化」を唱える二人の女性議員がしばしば話題になる。ひとりは、以前に取り上げたテイラー・マジョリー・グリーであり、もうひとりはローレン・バーバート (Lauren Boebert) である。

どっちも、言っていることはおバカっぽいので、取り上げる気もしない。ネットで検索して見てもらいたいが、こういう手合のために映画表現がどんどん痩せていくのを見過ごすわけにはいかない。ただし、この種の手合は、実銃の携行を自由化するために、銃撃シーンの多い映画にも賛成するだろう。これは、映画の冒涜である。

映画にも破壊作用はある。スクリーンはモニターから弾や刃物が飛び出してくるわけではないが、意識が変容され、それが身体の動きを動機づけ、殺人や暴力へ進むということもあるだろう。しかし、意識というのは、身体の「あそび」(ゆとり、隙間)のようなものであり、そこがギスギスだと身体自身が機能しなくなるような場である。だから、意識は、思い切り奔放で無制限であってよい。

このへんも、いずれ、集中的に論じなければならないが、意識レベルへの規制は有害無益である。映画は、なんでも表現できることは表現しつくせばいい。が、事実は、それが規制のためではなく、創造性の欠如のためにやり尽くされてはいないのであり、だからこそ、おバカな議員らのおバカな意見がまかり通ってしまうのである。