2020/01/26

トランプ劇場の果に

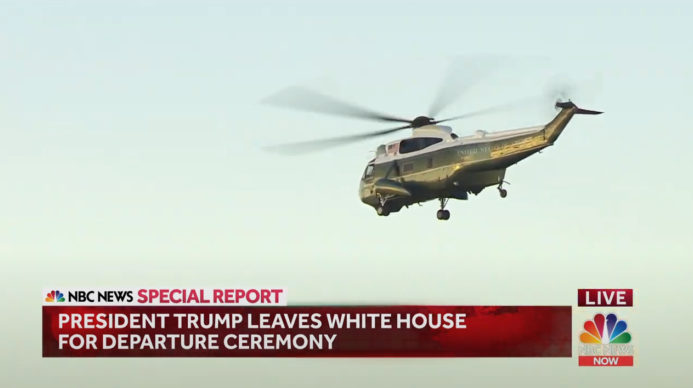

米国現地時間の1月20日午前9時まえ、トランプがついにホワイトハウスを去った。「夜逃げ」ならぬ「朝逃げ」の雰囲気だった。

バイデンの就任式を無視するのなら、ワシントンに滞在し、しかも式には出ないという方法のほうがよかったと思うが、新大統領が就任してしまうと、大統領専用機が使えないので、ぎりぎりのところで去ったのだ。なんか、けちっぽい感じがする。

大統領であったことを誇示するために、21発の「礼砲」の儀式を要求したが、これは、歴代の大統領が誰もしなかったことだという。ひとのしないことをしたかのように誇示するのがトランプ流だが、それが、みなダサすぎるところもトランプスタイルである。「礼砲」は、本来、敬意を表するためのものだが、トランプの場合は、「弔砲」に見えてしまった。まさに、この日をもって「トランプは死んだ」のである。

トランプファミリーがそろって「逃げていく」というのも異様な雰囲気だが、

面白いのは、大統領専用機に乗り込むファミリーのなかに、トランプとメラニアとのあいだの息子のバロン・トランプの姿がないことだった。この4年のあいだにやたら背が延び、いまではトランプを越している長身の彼がタラップを目立たないで登ることはむずかしい。

だから、4、5日して、バロンは「ホーム・アローン」ボーイにされたのではないかという憶測がSNSで飛び交った。家族旅行のどさくさで家に置いてきぼりにされた少年の話(映画)である。

ホワイトハウスを去る12時間ほどまえに、彼は、「置土産」をした。スティーブ・バノンへの恩赦である。彼だけが恩赦されたわけではないが、バノンに恩赦を与えた意味は大きい。これで、バノンの「黒幕」性がいやましに明らかになった。

ちなみに、トランプは、めちゃくちゃ恩赦を出しまくったといったことを書いている記事があるが、数のうえでは、他の大統領より特別多くはない。カーターやクリントンは、トランプの数倍の人数の恩赦を出している。

| 大統領 | 恩赦 | 減刑 |

| カーター | 534 | 29 |

| レーガン | 393 | 13 |

| H・W・ブッシュ | 74 | 3 |

| クリントン | 396 | 13 |

| G・W・ブッシュ | 189 | 11 |

| オバマ | 212 | 1715 |

| トランプ | 143 | 94 |

ただ、他の大統領が「一般」の犯罪者に恩赦をあえた率が高いのに対して、トランプの場合は、自分との関係の深い人物に恩赦をあたえているのが露骨すぎる点が目立つ。ある意味での論功行賞であり、ある意味での証拠隠しである。

バノンは恩赦をあたえられたが、だからといって再逮捕の可能性がないわけではまったくない。今回の恩赦は、かれの詐欺罪に関する恩赦であるが、目下、彼が6日の「議事堂乱入」事件の黒幕であったのではないかという疑いが高まり、捜査が進められている。

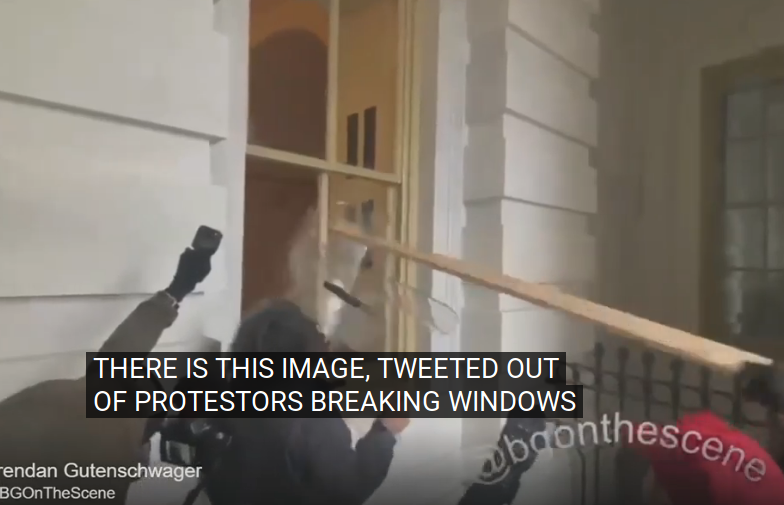

バイデンの当選はすべてやらせだと証拠なしに言う論法を借りなくても、すでに書いたように、バノンの魂胆は明らかだ。おそらく、彼は、「乱入」を確たる計画に入れていただろう。そして、それを「極左集団」がトランプ支持派をよそおって行ったというデマを拡大し、20日の就任式を宙吊りにするつもりだったのだと思われる。これは、まさに、バノンが監督した『オキュパイ・アンマスクド』で、オキュパイ運動を単なる「過激派暴力集団」による破壊行為として単純化し、その意義を空無化しようとしたやり方である.。

これは、トランプ支持派に対しても裏切りであるが、議事堂に乱入した連中は、そんなからくりを知らないから、QAnonを始めとする自分たちの党派やアイデンティティをSNSで誇示したりしたから、彼や彼女らが、「極左集団」などではないことが暴露してしまった。バノンも、お粗末なことをしたものである。

結局、「トランプ劇場」は、プロレスや格闘技から「技」を借りながら、その演出法は応用できなかった。その出来損ないのエピローグに見えるのは、破産と重刑にうちひしがれた老人のすがたである。

2020/01/16

アメリカ的ダルマ

スティーヴ・バノンの魂胆と危険性は、この4年間に何度も書いたので、「雑日記」のバックナンバーを読んでもらえばわかるだろう。映画で判断するのなら、『オキュパイ・アンマスクド』よりも、エロール・モリスの『American Dharma』(2019/Errol Morris)を見る必要がある。

モリスといえば、2003年度アカデミーの長編ドキュメンタリー賞を獲得した『フォッグ・オブ・ウォー マクナマラ元米国防長官の告白』(The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara/2003)の監督である。この作品で彼は、ケネディ/ジョンソン政権下で国防長官を務め、軍事と核戦略の徹底的な合理化をはかったロバート・マクナマラをして、彼のヴェトナム戦略が完全なあやまりであったことを告白させた。

『アメリカン・ダルマ』は、最初から最後まで、モリスとスティーヴ・バノンとの対話で進行する(↓)。

ここでバノンは、どのようにしてトランプを大統領にさせたかをその詳細にわたって語っている。その途中で、エロール・モリスが、悲痛な声で、「なぜ君はあんな奴を大統領にしたんだ!」と叫ぶシーンがある。バノンは、それに対して、トランプ自身が問題ではなく、アメリカを「奴隷状態に置かれている労働者」を解放することだと応える。

一見、かつての「左翼」の主張を思わせるバノンの主張だが、ここには欺瞞がある。そして、おそらく、その欺瞞は、「左翼」自身の欺瞞でもあったところのもの、そしていまだに乗り越えられてはいないものを、いまあらためて突きつけるてもいる。

バノンの言う「労働者」や「奴隷」とは、超越的な人物や叡智に富む人物によって指導・誘導されるべき存在である。ここには、彼や彼女らが、自発的に連帯し、横のつながりで権力を倒すというよりも、(たしかに官僚や「ノーメンクラトゥーラ」はいないとしても)最上位に王や皇帝のような象徴的な人物を必要とする従属的な存在なのである。

そういう象徴的な人物が全部自力で政治や経済を遂行できるのならそれもありかもしれないが、その「人物」は自分では何もできない、しないのだから、まわりが具体的なことをとり行うことになる。それが、官僚制や君主制の原理である。現に、バノン自身がトランプにとってはそういう存在である。

スティーヴ・バノンは、どうも、映画や文学から現実にアプローチするタイプらしく、エロール・モリスとの対話のなかでもシェイクスピアの戯曲のフォルスタッフを持ち出したりする。また、ジョン・ウエインの映画にも執着を示す。ある意味、彼が言い、やろうとしていることは、すべて映画や文学のなかに先例を見いだせると言ってもいいだろう。観念的な仕掛け人というのはいつもそういうものだ。

バノンは、グローバリズムを合理性や観念的な論理性の行き着いたものだとみなし、批判し、支配者階級やエリートはそういう思考の遂行者だと言うが、文学や映画やそして哲学の概念やイメージから現実を再構築する者もまた困った観念論者であることには気づかない。

そもそもこの映画のタイトルになっている「ダルマ」は、バノンが入れ込んでいるらしい達磨の思想とその原理のことだが、どのみち、西欧化された底の浅い禅宗解釈の聞きかじりである。こういうわけのわからない概念を持ち出すこと自体のもつ権威主義にも気づかない。

バノンも「陰謀理論」を信じるが、それは、ジュリアーニやシドニー・パウエルやトランプジュニアのような盲信者とはちがい、自分が陰謀をくわだて、実行する陰謀実践家であるから信じるのだ。

デモも暴動も「革命」も、陰謀や組織的な計画なしには実現しない。「自然発生的」などでは決してないのだ。それらをあたかも「自然発生的」であるかに見せることも陰謀のテクニックである。

陰謀はどこにでもある。あらゆる企画や政策は陰謀から始まるのかもしれない。が、陰謀であるかどうかを分けるのは、合議なりひとりの思いつきであれ、それをシェアし横断化するかどうかである。ファナティックな個人や集団の内だけで事を進め、その「理論」の実行者のすべてには内幕を隠すのが陰謀の基本である。

バノンは、ヘンリー・キングの『頭上の敵機』(Twelve O'cklock High/1949)(これもアカデミー賞を獲得――バノンがよほど受賞作が好きとみえる)のサヴェージ准将(グレゴリー・ペック)に自分をなぞらえているようだが、

ジョン・フォードの『リバティ・バランスを射った男』(The Man who shot Liberty Valance/1962)でジョン・ウェインが演じたトム・ドニファンにも身をすりよせる。

どちらも、「みんな」や「全体」のために「善」と思って事を起こし、その「犠牲」となる人物たちちである(ふたりの目つき↑に注意)。

アカデミー賞の選考者やこれらの映画ファンたちは、サヴェージ准将やトム・ドニファンの「自己犠牲」を賞賛するだろうが、エロール・モリスは、そういう甘っちょろい見方はしない。そして、そういう見方にはまっているはずのバノンに対して、対話においてではなく、映像において痛烈な批判を返す。

『アメリカン・ダルマ』の最後のシーンは、スティーヴ・バノンの悪魔性と、トランプ政権がもたらしうるアメリカ合衆国のすがたを鋭く描いている(この文章のトップの燃えるシーンはその一部)。

モリスは、『頭上の敵機』の、サヴェージ准将の戦勝的功績よりも、彼がその任務のなかで蓄積させたストレスをずばり表現しているショットを見せたあと、『リバティ・バランスを射った男』でトム・ドニファンがうちに秘める鬱積を爆発させ、恋人との将来のために建てた家に火を点けるシーン(前掲写真↑)へつないでいく。そして、そうしたストレスや鬱積がもたらすものを示唆する。

ふたつの映画のなかではどちらも挿話的なテーマに見えることをえぐり出し、主要テーマにしているのだが、そうすることで、アメリカという国にひそむファナティズムをあらわにする。破壊すればなんとかなるというファナティズムである。

『リバティ・バランスを射った男』には、トランプが「票を盗まれた」と念仏のように唱える戦術の原型もある。この映画には、本来非暴力のジェームズ・スチュアートが演じるランス・ストダードが、街の無法者のリバティ・バランス(若きリー・マーヴィンが熱演)を撃ち殺し、それが功績になってやがて国会議員になるという表向きのプロットがあるが、その裏には、リバティ・バランスを撃ったのは、ランスではなく、物陰からランスの銃撃に合わせて撃ったトムであり、そのことを知りながら出世し、もともとはトムが愛していた女性ハリー(ベラ・マイルズ)まで妻にしてしまったというランス・ストダードの自責の念という陰のプロットがある(写真↓クリック→拡大)。

次は副大統領かといわれるまで功成り遂げた初老のランスが、トムの葬式に故郷を訪ねるという回想形式であらわになるこの映画の陰のプロットを重視するならば、この映画は、ジョン・フォードがただの「愛国者」ではなかったこともわかるだろう。ジョン・フォードは、本当は、アメリカの「栄光」よりも、ファナティズムや支配層の愚鈍さを描いているとも言えるのだ。

正直なランスは、銃撃の裏話を知ったとき、街の世話役たちに、自分がバランスを撃ったのではないことを告白する。すると、その世話役は、「ここは西部ですからね。伝説が事実になるときには、その伝説を印刷〔print→新聞等のメディアで印象づけるという意味〕すればいいんですよ」(This is the West, sir. When the legend became fact, print the legend.)

と言い、ランスの逡巡を無視する。嘘も伝説になれば「事実」(オールタナディヴ・ファクツ)になるというわけだ。しかし、ランスの「栄光」の背後には、トムの一生を支配したであろう苦渋があるのである。

こういうレベルが問題にされないかぎり、アメリカはすこしも変わらないだろう。だが、《ローカル》な側面(「地方」にかぎらず大都会においても)つまりは《分子的》な側面に注目するならば、いまのアメリカは、スティーヴ・バノンが考えるのとは異なる動きが見えはじめている。「ここは西部ですからね」とはもはや言えないことが、起こっているのである。

2020/01/16

襲撃の黒幕

米国東部時間で1月16日付のABC Newsによると、1月6日の議事堂攻撃には、スティーヴ・バノンが黒幕として関わっていたという。わたしは、「やっぱり裏にスティーヴ・バノンがいるな」と書いたが、やはりそうだった。が、それはあたりまえのことである。トランプの「演出家」は、何度も書くように、一貫してスティーヴ・バノンなのである。

彼のほかに、ロジャー・ストーンとマイケル・フリンも関与していたという。どちらもトランプの恩赦で救われたそうそうたる「悪党」であり、ストーンは、クリントンのメールのハックを手引し、フリンは目下QAnonとの関係が深いとされている。

バノンは、早くから、「トランプは決して自分からは大統領の地位を捨てないだろう」と言っていたし、嘘も100回くりかえせば「事実」になるという理論を承知し、おそらくはトランプにたきつけていただろう。これまでの大統領のようにすんなり交代などするなと勧め、その手口を考えたのも彼かもしれない。

昨年、メキシコ国境と米国との間に壁を作るトランプのプロジェクトのための献金を偽ったとして逮捕され、今年裁判があることになっているが、目下保釈中の彼をトランプが恩赦で救わなかったのは、手続きがやっかいだったからではないか。いずれにせよ、トランプは、バノンとずっと連絡を取ってきたことはたしかだ(Jennifer Jacobs/Bloombergの記事参照)。

すでに、第1回目の弾劾裁判の前後に、バノンは、Apple Podcastsに"Bannon's War Room"というサイトをたちあげ、ここで、今回の選挙が「盗まれた」ものであることを何度も報じていた。

今回、このサイトは、6日にトランプが議事堂へのデモを煽った集会への動員でも効果的な役割を果たした。現在は、トランプ関係のSNSとしてブロックされているが、記録を調べれば、扇動の事実が明らかになるだろう。

国会乱入のニュースを知ってすぐにバノンのことを思ったのは、彼が監督した「ドキュメンタリー」『Occuppy Unmasked』〔Wallストリートオキュパイ運動の仮面を剥ぐ〕の演出と操作がそのまま再現されていたからである。この作品が、ドキュメンタリーの形をとりながら、非常に陰険なすりかえをおこなっていることについては、「雑日記」の「オルト右翼 オルトライト alt-right(2)」(2016/08/29)で書いた。大分むかしの記述なので、引用してみよう。

このドキュメンタリーをDVDで見たとき、流し見したせいか、オキュパイ運動ってこんなに「過激」だったっけ、と思った。この運動は、ある種の“路上パーティ”であり、金と利得だけに塗り固められた日常の時間にオフビートな要素を引き込んだところに意味があったと思っていたが、このドキュメンタリーでは、オキュパイ運動とは、建物や器物を破壊し、強奪や落書き、放火、さらには強姦までする「暴徒」がA(Anarchy) マークの旗やシールを旗印にしてアメリカ資本主義そのものを破壊しようとするプロセスなのであった。

このドキュメンタリーは、“オキュパイ運動自体は悪くなかったのに、その内部に陰謀的に送り込まれた「共産主義」的勢力が運動を破壊した”といった示唆が随所にある。たしかに、いつも、もともとは非暴力志向の運動のなかから武装派が出てきたりして、それが警察や軍に攻撃の恰好の条件をあたえ、壊滅させられるというパターンはある。しかし、このドキュメンタリーは、オキュパイ運動を擁護して、そのなかの暴力的な側面を否定しているわけでは全くない。

『オキュパイ・アンマスクド』は、2012年9月の公開に先立つ5か月まえ、ノースカロライナのシャーロッテで開かれた右翼グループのための会議で30分の未完成ラッシュが上映され、「長いスタンディングオベイション」を受けたという。ちなみにこの会議のスポンサーは、例のコーク兄弟が創立した「右」系の「FreedomWorks」である。絶賛した観客がこの映画のどこに感動したのかはわからないし、そう書いているのが、当のスティーヴン・K・バノンが深く関わるメディア「Breitbart.com」上なのだから、信用できない。実際、このメディアは、発売直後の9月23日号で、「'Occupy Unmasked' No. 1 Doc on Amazon.com」という見出しで、このDVDを激賞している。広告ではなく、一応記事の形態をとっているところがセコい。アマゾンで一瞬トップランク入りすることはめずらしいことではない。

『オキュパイ・アンマスクド』は、一見、「過激」のススメめの側面を持っており、最終的にオキュパイ運動の側が警察であれ、反対派であれ、誰かに倒されるという形はとっていない。おそらくこの会議で見せたラッシュには入ってはいなかった「批判者」のコメントの部分を見過ごせば、やっちゃえ、やっちゃえのノリノリの雰囲気で見ることができるのである。既存の枠や国家そのものを否定するという点では、「右」であれ「左」であれ、「革命」志向の連中には受けるようになっている。

スティーヴン・バノンはしたたかだから、完成版では、要所要所にアンドリュー・ブライトバート(Breitbart.comの創立者で「右」のメディア人)を登場させ、運動に疑問を呈する。そして、「暴徒」の街頭での「狼藉」(ろうぜき)がピークに達するシーンに織り込むやり方で、ブライトバートが、あたかも「暴徒」に向かって「おまえらはフリークだ」、「レイプするのはやめろ」と叫ぶヘイトスピーチをくりかえし、そのあげく、まるで、彼が「暴徒」に物理的な攻撃を受けて倒れたかのように見えるような意味深な編集をしている。

ちなみに、ブライトバートのヘイトスピーチのシーンは、2012年2月13日にYouTubeに公開された映像を使っており、その現場はワシントンDCである。そこではオキュパイのデモが行われていて、彼がその参加者たちを罵ったことは事実だが、そこで「暴徒」の活動があったわけではない。2つの映像を組み合わせているのだ。

ブライトバートは、このヘイトスピーチのあと(3月1日)、歩行中に突然倒れ、病院で死んだ。心臓発作だったのだが、それが薬物による暗殺ではないかといった「陰謀理論」説がとびかった。いまでは、解剖記録から、そのような事実はないことが証明されているとのことだが、『オキュパイ・アンマスクド』は、彼の死をたくみに利用している。実のところ、作品中に登場してコメントする彼の映像が、この映画のためのものであるかどうかも不明である。ひょっとして、彼の「謎」の死が使えると判断したスティーヴン・K・バノンが、あちこちから彼の映像をかき集め、はめこんだのかもしれない。オキュパイ運動が国際的な「陰謀」であり、それに反対する者は「謎」の死を遂げるかのごとき暗示を仕組んでいるのだ。

こういう人物が、ドナルド・トランプのメディアを含む総括プロデュースをやっているのだから、その構想のなかには「革命」もあるはずだが、それは、『オキュパイ・アンマスクド』から国際的な「陰謀」勢力を排除した方式で闘われる、新「アメリカ革命」別名「アメリカ独立戦争」ということになるのだろうか? しかし、すでに、トランプ・プロテスターたちの反トランプ活動に追いつめられたトランプ親衛グループのなかには、「次は火だ」的な発想を持つ者も出てきている気配だから、そうなったとき、スティーヴン・K・バノン総括プロデューサーは、どう治めるのだろうか? また逆に、トランププロテスターの側も、トランプ批判からトランプ攻撃にエスカレートする可能性は十分ある。そのときには、これまでの事実を見据え、「これは陰謀だ」などとバノンに言わせないようにしなければならない。

ひとつづきに仕上げるつもりだったが、長過ぎるので、コラムをあらためる。