暗記なんか機械がやってくれるようになるさと可愛げないことを言っていたら浪人を2年するはめになった。が、その無聊な日々のおかげで理系から文系に気が変わったが、記憶をバカにしたツケは、機械的な暗記の域にとどまらず、記憶能力そのものが貧しくした。書かずもがなの「雑日記」なんぞを書き連ねているのは、ある種の記憶喪失恐怖からであろう。9月と10月の記述が抜けたのでこの間の記憶をメモ書きしておこう。

9月某日 大隈和雄が「遁世」とは出家の再出家を意味するというようなことを書いているのを読み、納得。が、わたしが興味を持つ「遁世」は、無住の『沙石集』の「遁世」よりも、「ソーシャル・ディスタンシング」が「ノーマル」になるような状況における「遁世」である。

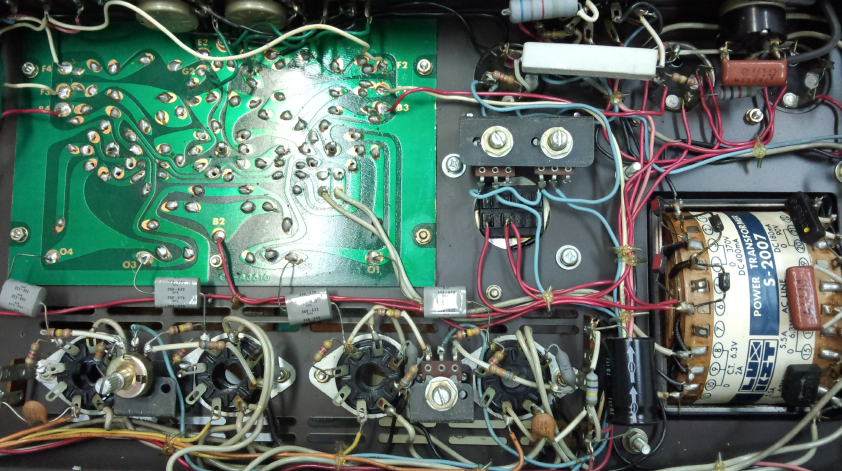

9月某日 直してくれないかと知り合いが置いていった真空管アンプの修理を始める。17kgもあるので、裏をひっくりかえすのも大変。真空管アンプの内部(写真↓は修理まえの内部)に半田鏝を入れるなんて60年ぶり。

だいたいわたしはオーディオより送信機のほうに興味があり、最初の送信機は真空管のだった(というより、そのころの電子回路は真空管のしかなかった)のだが、真空管のオーディオアンプも作りはした。最後の真空管アンプは6L6のプッシュプルだった。

だいたいわたしはオーディオより送信機のほうに興味があり、最初の送信機は真空管のだった(というより、そのころの電子回路は真空管のしかなかった)のだが、真空管のオーディオアンプも作りはした。最後の真空管アンプは6L6のプッシュプルだった。

トランジスターやICと較べると、真空管を稼働させる電圧はバカ高い。300ボルトや400ボルト普通。今回のアンプのプレート電圧は500ボルトである。触れば死に至ることもある。わたしが真空管でラジオ受信機を作ったのは小学4年生のときだったが、そんな子供に300ボルトもの回路を触らせていいものか? しかし、人間の体はよく出来ていて、感電しても、手がすばやくその個所から離れる。ただし、100ボルトの電灯線の場合には、さっと手を離す程度の離し方だとすると、300ボルトの場合は、両手が肩の上まで飛び上がる。500ボルトではどうなるか?

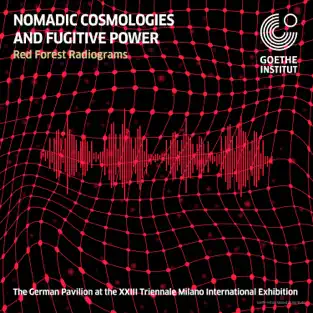

9月某日 8月にベルリンのDiana McCartyに頼まれたRed Forest Radiogram #3の音がアップされたというので聴く。肉声での参加はお断りと言って、ラジオアートの音に加えるしゃべりのほうはテキストを送ってText-to-Speechで勝手に変換してもらった。そのむかし、ハンガリアのブダペストに来ないかといきなり言ってきて驚かせたダイアナ(別名「デンジャラス・ダイアナ」――コマッタダイアナ程度の意味)だが、以後長いつきあいになった。

9月某日 あずかった真空管アンプは、すぐに直し、起動するようになったが、電源を入れて様子を見ているうちにおかしな現象が出た。出力管の8045Gという三極管は、1974年にLUXとNECが共同開発した球(タマ)で、出力はあるが、問題のアンプは、こいつをフルに稼働させ、当時としては最大と言われた60W×2以上の出力があるように組まれている。

真空管が消耗品だった時代、「ビッグ・イズ・ビューティフル」の設計思想で貫かれている。回路自体に無理があり、部品も壊れやすい。とんでもないシロモノを引き受けてしまったが、引き受けた以上やりとげよいうじゃないかと、暇にあかせて部分修理をくりかえした。が、真空管アンプ用の部品の調達に手間取り、月が替わった。

10月某日 8045Gというのは「魔球」で、普通、1本がダメになるとそのまま火が消えてそいつがオダブツになる(文字通り光が途絶える――真空管アンプマニアはそんなところに惹かれるらしい)のだが、こいつは、自分だけではなく、他も巻き添えにする。テスト中、1本が消えたので様子を見ていたら、数分後他の3本も消えた。ヤバイと思って電源を切ったが、そのまま放置すれば本体のヒューズが飛ぶ。持ち込まれたときの状態はヒューズが切れていた。だから、このアンプに愛着を持って使い続けるひとはこの「魔球」を別のもの(6550やKT88など)に替える。しかし、これらの代品もいまや真空管が金持ちのレトロ趣味の餌食になり、1本1万円もする。実質よりもプレミアなんとかで高値を呼んでいるものなんて買うのはわたしの趣味ではない。じゃあ、どうする?

そうだ、本来4本で動かすべきアンプを3本で動かしてしまおう。つまり片方のチャンネルをプッシュプルではなくシングルにするのだ。バランスは左右の音量調整でやればよい。それには、このオリジナルの回路が採用している「固定バイアス」を「カソードバイアス」の回路に替えるしかない。

10月某日 最初は知らなかったが、持ち主はなんと、中古でも30万円以上もするATCのスピーカーをこのアンプにつないでいた――早く言えよ。超オーディオマニアだ。バイアス方式が替わると音も微妙に変わるから、もとはこんな音じゃなかったと言われても困る。測定器でなめらかな周波数特性が出ていても、逆にある種の歪みが混入しているのがいいとか、同じ規格の真空管でも出処によって音が違うというような微妙なレベルを気にするひとたちにとっては、アンプは「楽器」なのである。しかし、動いてくれれば御の字だという返事を一応もらったので一気にバイアス方式の改造に入る。

カソードバイアスの場合、カソード電流が大きくなるので、バカでかい耐熱性の「セメント抵抗」を使わなければならない。が、その表面が100℃ぐらいになることもあるので、シャーシーの中に収めると、他の部品に影響してしまう。そこで、思案の末、外に出すことにした。ちなみに、8045Gのような真空管の表面の温度は常時100℃を越える。

10月某日 稼働するようになった3本足のアンプで音と安定性のテストを繰り返す。

真空管アンプの主要な音源はLP(Vinylレコード)であった。LPの音をいかに「いい音」で聴くかというのが目標で、いまでも真空管アンプのマニアは「CDなんか」と吐き捨てるように言う。CDでもハイレゾ志向のがあるが、そんなのは目じゃないようだ。

真空管アンプの主要な音源はLP(Vinylレコード)であった。LPの音をいかに「いい音」で聴くかというのが目標で、いまでも真空管アンプのマニアは「CDなんか」と吐き捨てるように言う。CDでもハイレゾ志向のがあるが、そんなのは目じゃないようだ。

そこで、わたしは、テストにあたって最近はほとんど聴くことがないLPレコードを出してきて使うことにした。が、すぐに問題が出てきた。持ち主は、クラック音楽のひとなのだ。わたしがクラシックに入れ込んでいたのは1960年ぐらいまでで、しかもいまでも残っているのはフルベンやワルターのLPで、決して「いい音」ではない。ワルターは、晩年録音に専念し、コロンビアの特設スタジオで多くのLPを作ったので、音は比較的いいといえるかもしれないが、今回のテストには向かない。それにしても、あのころには、音の悪いフルベンでも耳が想像力で帯域を広げ、彼の演奏会場にいるような境地に入れたのだった。聴感覚は周波数特性だけでは測れない。

10月某日 ウイーンの公共放送局ORFに属するKUNSTRADIOが閉局になる動きがあると聞き、管理部門の3人の長宛てに嘆願書を書く。

![]() "As a 81 years old eyewitness of vicissitudinous history and cultural emergences, I have to stress that what is once done can never be undone." というくだりで「泣き」を入れ、"eyewitness"のまえに「耄碌した」(senile) という形容詞を加えようと思ったが、オフザケが通用しない相手なのでやめた。なお、後半は、「覆水盆に返らず」の意味のつもりだが、受験英語で「定訳」になっている"It is no use crying over spilt milk."は、ミルクなんかこぼれたっていいじゃないかとも言えるので、やめた。

"As a 81 years old eyewitness of vicissitudinous history and cultural emergences, I have to stress that what is once done can never be undone." というくだりで「泣き」を入れ、"eyewitness"のまえに「耄碌した」(senile) という形容詞を加えようと思ったが、オフザケが通用しない相手なのでやめた。なお、後半は、「覆水盆に返らず」の意味のつもりだが、受験英語で「定訳」になっている"It is no use crying over spilt milk."は、ミルクなんかこぼれたっていいじゃないかとも言えるので、やめた。

実験音楽やサウンドアートの拠点として1987年にハイディ・グルントマン (Heidi Grundmann)が

立ち上げた“局内局”で、この35年間に世界中のアーティストをフィーチャーしたり、サポートし、ライブは日曜日だけだが、90年代にウエブ放送も始めたので、事実上24時間放送になった。なお、KUNSTRADIOやハイディのことは『アキバと手の思考』(せりか書房)所収の「日付のある手の旅」のなかで詳述している。なお、その後、嘆願や批判が続出し、閉局は当面まぬがれた。

立ち上げた“局内局”で、この35年間に世界中のアーティストをフィーチャーしたり、サポートし、ライブは日曜日だけだが、90年代にウエブ放送も始めたので、事実上24時間放送になった。なお、KUNSTRADIOやハイディのことは『アキバと手の思考』(せりか書房)所収の「日付のある手の旅」のなかで詳述している。なお、その後、嘆願や批判が続出し、閉局は当面まぬがれた。

10月某日 シュウゾウ・アヅチ・ガリバーが、横浜のBankART 1929で個展を開くという招待状。11月27日までとのことだが、夜中に「遁世」しているわたしは行けない。

ガリバーは、そのむかし、「不在」という個展をやったことがある。パフォーマンスをやるというので行ったら、がらんとした会場に誰もおらず、そのタイトルの意味がわかるというもの。

彼は、また、「肉体契約」という、死んだら自分の臓器を形見にするという継続パフォーマンスを立ち上げ、わたしは、彼の胆嚢だったかをもらう「契約」をした。今度のチラシによると、「1973年 代表的な作品とされる、死後、その肉体を80に分割し、その保管を依頼するプロジェクト’BODY’開始」とあるが、保管の話は聞いていなかったなあ。

インターネットが普及しはじめたとき、彼がぽつりと「インターネットって『消息』ですよね」と言い、ヒラメキのひとだなと思ったが、彼は「消息」という言葉にこだわっており、今回の個展のテーマも「消息の将来」となっている。

10月某日 アンプは持ち主の元にもどり、満足してくれたようだが、わたしのほうには「後遺症」が出た。久しぶりの真空管アンプとの再会で、寝ていた子が目を覚ました。以後、毎日LPばかり聴いている。

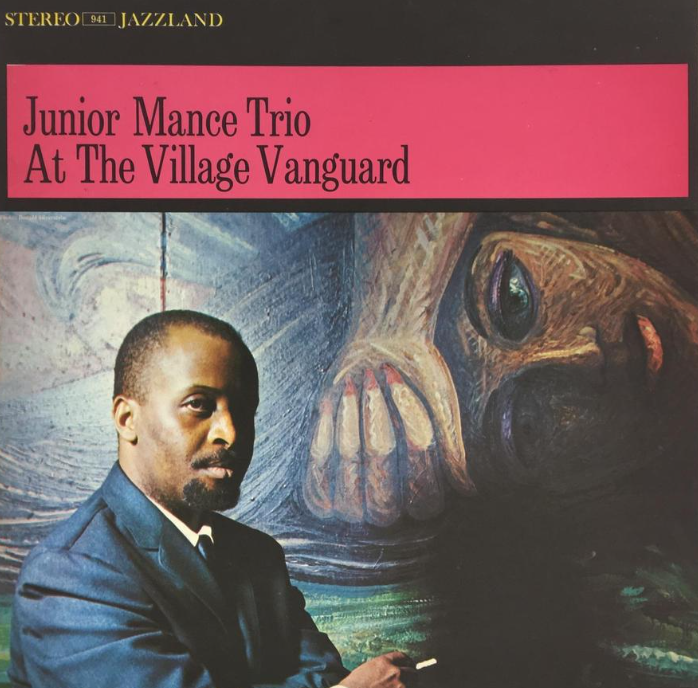

アンプ修理の最中、LPレコードを何枚も聴く機会を得たが、ジャズの場合、いま聴いても「いい音」に聴こえるのは、ルディ・ヴァン・ゲルダーが担当した録音なのだった。実は、わたしがジャズのLPレコードを聴きまくっていたころには、ヴァン・ゲルダーの録音だけは聴くまいと思っていたのにである。そもそも、彼は、ニュージャズ(いまで言う「フリージャズ」)のようなマイナーな録音にはほとんど関わらなかったので、ヴァン・ゲルダ−を避けようが避けまいが、関係のない世界でもあった(いや、ロリンズなんかはかなりヴァン・ゲルダを使っているから、そうも言い切れなかったし、ドルフィーもモンクの「名盤」もヴァン・ゲルダーのが何枚もある)。

わたしは、クラシック音楽のLPの名録音技師の名を知らないので、テストの多くはジャズLPになったので、いやでもヴァン・ゲルダーのを聴かなければならなかったのだが、当時は、むしろ、ヴァン・ゲルダーの音が「いい」ようなアンプは、ダメなアンプだとすら考えていた。だが、それにもかかわらず、いま彼の担当したLPレコードを聴くと、群を抜いているように聴こえる。これは、この間のCDやファイルダウンロードの経験、さらには音は二の次のラジオアート(むしろノイズや歪を歓迎する)なんかに関わるなかで、わたしの耳が「汚染」され、ヴァン・ゲルダーの問題性に無感覚になってしまったにちがいない。

ちなみに、「メジャー」なレーベルから多数の盤を出していたミンガスは、ヴァン・ゲルダーの録音を批判し、距離を置いていた。ひとことで言うと、彼が録音すると、「フリー」とは正反対の一定の枠にはまった閉鎖的な音になってしまうのだ。むろん、彼は、そういういわば音を閉じ込めるという「秘法」を編み出して数々の「名盤」を生み出したのだろうが、わたしには抵抗があったのである。だから、今回は、問題のアンプが、ヴァン・ゲルダーの盤では「いい音」にならないようにつとめて調整した。

面白いと思ったのは、レイ・ファウラー(Ray Fowler) の録音したジュニア・マンスの盤である。それらは(といっても多くはないが)LPレコードの特性を活かしきっているように感じられ、ファウラーの録音がベストで聴こえる方向をめざした。アルバート・アイラーやフランク・ライトなんかを聴きまくっていたころには、なんだこんなイージーリスニングなんてと思っていたジュニア・マンスである。

いまになって思うと、つまり録音という観点から考えると、ジュニア・マンスというピアニストは、ブルース魂を送信できるだけでなく、LPという録音技術の本質を知っていたのではないか、そして、彼とレイ・ファウラーとの出遭い(とりわけ、Junior Mance Trio At The Village Vanguard, JAZZLAND, 1961)は、そういう条件を最高に満たしたのではないか・・・と。ヴァン・ゲルダーについての記述はたくさんあるが、レイ・ファウラーについては非常に少ない。彼の録音思想が知りたく、モンクのものなど4、5枚聴いてみたが、ジュニア・マンスとの盤にはおよばなかった。

10月某日 鈴木志郎康氏につづいて前田耕作氏の訃報。今年は、思い出深いひとたちがずいぶん亡くなった。ハキム・ベイことピーター・ウィルソン、鈴木勲、飯村隆彦・・・。

前田氏が飲み屋でわたしを和光大学の「哲学的人間論」なる科目の非常勤講師に誘わなかったなら、教員などという世界とは無縁の道を歩んだろう。ラジオホームランのひとたちとの遭遇も、遠藤ミチロウの「和光騒動」も起こらず、生きていれば、ニューヨークかパドバあたりの路地をうろついているだろう。

そういえば、パドバのマリアローザ・ダラ・コスタは、パーキンソン病をわずらってはいるが、教え子でもあったダリオ・デ・ボルトリと老年結婚し、フェミスト運動のアルカイブを構築する作業にはいっているとダリオから一報があった。