徘徊ノート

深夜の新目白通りを歩いていたら、地味な風情のビルの入口にピンクの花がふんだんに飾ってあるのが目についた。花には詳しくないのだが、3月にピンク色の花といえば「アザレア」か? 深夜の殺風景な歩道に急にあらわれた華麗さが気に入り、足を止めると、花で飾られた通路の奥に女の脚先が見えた。

不法侵入ではあるが、興味をおぼえ、長い通路(要するに玄関)に入ってみると、そのマネキンはマリリン・モンローを模したもので、手に同じ花を持ってほほでんでいた。いいじゃなの、洒落てる。コロナ規制と自粛でますます平板化している深夜の路上にもこんな酔狂を提供してくれるひとがいる。

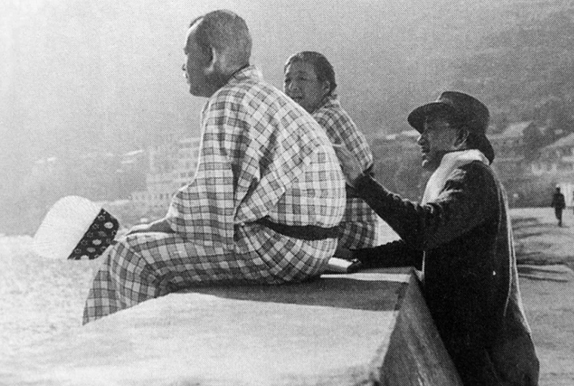

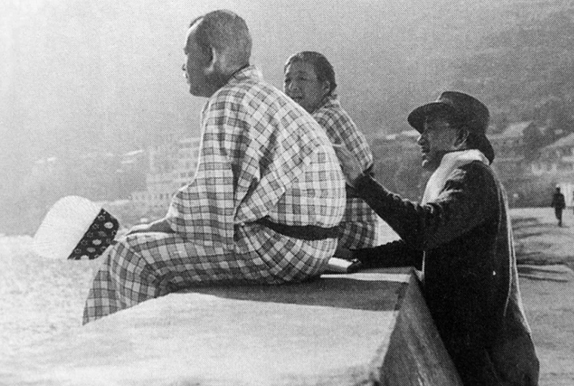

映画を見始めたころ、マリリンはまだ生きていて、野球のジョー・ディマジオと来日してニュースにもなった。が、(すでに60年代に入ってはいたが)50年代の「大アメリカ的」なケバケバシさと虚栄をぷんぷん臭わせるような(所詮はマスメディアがふりまいた)アウラにつきまとわれていて、まったく興味をおぼえなかった。それが強制されたものであり、彼女自身は、晩年、それをどう脱出するかで闘っていたことは大分たってから知った。

『マリリン・モンロー 瞳の中の秘密』(2012) を見たときには、完全に認識が変わっていた。この映画は、「遺品のなかから見つかった手記、未発表書簡などをグレン・ローズ、マリサ・メイ、ヴィオラ・デイヴィスなどなどの有名俳優が読み、マリリンの表情と雰囲気を作るという形式でまとめられた異色のモンロー伝。マリリンが、その役柄とは逆に孤独で、メディアが要求する自分だけ演じ、少なくとも公開された映画のなかでは決して〝自分〟を曝さなかったということがよくわかる」(シネマノート、2012年2月16日)。

『マリリン 7日間の恋』をみたときには、再現された50年代風の白々しさに触発されて、こんなことを書いた―「マリリン・モンローが登場する映画を見ていると、彼女ほど「自分」を出さなかった俳優はいないのではないかという思いにかられる。その意味では、彼女は何を演じても醒めている。それを売り物にしたわけではないから、その「距離」は隠されている。それが痛ましくもあり、また白々しくもある。「セックスシンボル」と肉感的なスターとみなされているが、彼女がスターであったのは、実は、その「距離」取りの感覚が冷戦時代の空気に合っていたからだ」(シネマノート、2013年7月)。

これらのコメントを再読して思ったが、「冷戦時代の空気」というものがあったとすれば、いまの「空気」はなんだろう? そもそも、時代を一色の「空気」で表現することが無理である。コロナのような全世界を巻き込む事態におちいっても、その「空気」は一色ではない。そして、いまや世界を巻き込む戦争が始まったのだが、にもかかわらず、時代の空気を特化するのはむずかしい。

もう「・・の時代」とかのように一定の(空間化された)区切りで歴史を論じること自体が無理になった。歴史は、一瞬一瞬の出来事となり、その出来事と出来事とのあいだには深い断絶があり、その奥が見えない。

しかし、これは、むしろ、あたりまえのことだ。「時代」とは時間概念である。それを空間化して特定の「空気」を仕立てあげてきたが、それが出来ないということは、「時代」は時間としてしか知覚できないということである。

いま、深夜の都市は、殺風景でほぼ死んでいる。が、それは、車にカメラを載せて一定速度で撮るような知覚をした場合であって、立ち止まったり、戻ったり、同じところを循環したり、要するに「徘徊」しているときに映る都市の姿は決して死んではいない。ただし、その相貌はつねに「時間の相」のもとにあり、イメージ=視覚像としては対象化することができない。

リスボン

友人にふと、「運命のいらずらで日本に拘束されなければ、いまごろはリスボンあたりで暮らしているか、あるいはリスボンで早々にコロナにかかって死んでいるかもしれない」と言ったら、「やっぱりのんびり暮らすならリスボンがいいですか」と言われた。

いや、ちがうのです。リスボンがいいのは「のんびり」暮らせるからではないの。あの街ほど「時間の相のもとに」暮らせるところはないと思うからなんだ。リスボン=のんびりなんていうのは、オーストラリアというとコアラを思い浮かべるようなものじゃないかな?

オーストラリアのコアラは、山火事で大変な危機に巻き込まれ、のんびりどころか危急存亡の生活を強いられたようだけど、どうなっただろう。生物は、どのもち、「のんびり暮らす」なんてことはできないし、コアラも、人間によって、一見「のんびり」暮らすようにしむけられていたために危機にまきこまれたのかもしれません。

◆発作:「のんびり」かそうでないかは、生き方の問題だから、外見的にあわただしい街でも「のんびり」暮らす方法はあるだろう。「のんびり」のなかで激しい振幅が起こっていることもあるから、一概にこういう言い方はできない。

小津安二郎は、『東京物語』で、「のんびり」は決してゆったりでもくつろぎでもないということを巧に描いていた。

小津安二郎は、『東京物語』で、「のんびり」は決してゆったりでもくつろぎでもないということを巧に描いていた。

リスボンでは、昼間と夜とで街路の雰囲気ががらりと変わってしまいます。コロナ後は知らないけど、週末の夜なんか、新参者には別の場所に紛れ込んだのではないかと錯覚するくらい、路上がパーティ状態だったりして、細い一本の通りを通り抜けるのも大変。

急坂が多いから、のんびり歩いてはいられないけど、まあ、テージョ川の石畳でボッケっと遠景をながめてのんびりすることは出来るし、そういうひとも少なくはないでしょう。でも、それだけだと、ほかの街でもいいのではないかと思います。

都市を「時間の相のもとに」知覚するということを書いたけど、映画はそれを対象化する一方で、映像や音のリズム、というより、やはり「ノリ」でしょうか、そういう時間性をなぞるという機能があります。だから、リスボンを描いた映画を見・聴いてこの街の「ノリ」を追体験した気になることがままあります。

ビレ・アウグスト監督、ジェレミー・アイアンズ主演の『リスボンに誘われて』(2013) は、ラブストーリ仕立てだが、そういう「ノリ」はけっこうよかったのではないかと思う。これについては、えらく長い文章を書いていて、いま思うと意外だが、そのなかでも、「もう日暮れて途遠しだが、住むならリスボンしかないと思っている。リスボンで野垂れ死にというのもあるな。」なんて言っている。

しかし、再読してみると、「映画の言語と時間」なんて章もあるわりに、まだこの時点では、映画を本当に「時間の相のもとで」は見ていない感じがしますな。とはいえ、パスカル・メルシエの原作小説『リスボンへの夜行列車』(2004) との比較、共演のシャーロット・ランプリングやマルティナ・ゲデックについて、映画のなかでも言及される、ポルガルの大作家フェルナンド・ペソアについても長々と書いていて、感心しました。

多数のペンネームを持つ作家・詩人フェルナンド・ペソアの未発表の遺稿からまとめられた本(近藤紀子訳『ペソアと歩くリスボン』彩流社、1999)は、ペソアがこんなものを書くのかと思わせるような「観光案内」の形式を取っているが、よく読むと、リスボンとその近郊を、記述の通りに一日で歩くことは不可能であることがわかる。つまりこれは、その具体的な描写にもかかわらず、ペソアの「夢想」の産物であり、しかも、空間的なオブジェとしてのリスボンを「夢想」するのではなく、その時間性を「夢想」しているということがわかる。

夢想家が優れているのは、夢見ることは生きることよりはるかに実用的であり、夢想家は行動家よりも生活からはるかに広く、はるかに多様な悦びを引き出すからなのだ。さらに正確な、さらに直接的な言葉で言えば、夢想家こそが行動家なのだ。(『不安の書』、高橋都彦訳、2007)

「行動の人」(homem de ação) としての「夢想家」(sonhador) は時間に生きる。ペソアが、単一の著者名を避け、多数の名前で書いたのも、時間に生きるためだった。リカルド・レイス名で書かれた詩のなかで、彼はこう言う。

私を知るものはこの瞬間よりほかになく

私の憶い出さえ無だ

私は感じる

現在〔いま〕の私と過去の私が

それぞれ異なる夢であるのを

(池上岑夫編訳、『ポルトガルの海』、1985)

ペソアに入れ込み、生まれ故郷のイタリアよりもリスボンを最期の地に選んだアントニオ・タブッキは、『夢のなかの夢』(和田忠彦訳、1994、2013)のなかで、「詩人にして変装〔なしすまし〕の人、フェルナンド・ペソアの夢」という章を書いている。小説『レクイエム』(鈴木昭裕訳、1996)は、「七月のとある日曜日」「人けの絶えた猛暑の町リスボン」への「鎮魂曲」として「奏で」られたとも言う。蠱惑的なヴィジュアルな描写のために聴きおとしがちだが、この作品がなぞるのも、リスボンの空間性であるよりも、その時間性である。

「僕であることはなにものかでないことだ 僕は逃亡者として だが 生きいきと生きることになるだろう。」(「ペソア」名義の詩、『ポルトガルの海』所収)

ウクライナ戦争と原子力

なんとなく「月刊雑誌」の趣きを帯びてきたこの『発作のウトポス』に急速な飽きを感じ始めた。そのためか、最初は勢い込んで書こうとしていた「ウクライナ戦争」について、一向に指が動かなくなった。しかし、「発作主義者」であれ、予告をした以上、そのとき思ったことをまとめておこうと思う。

発作:むかし同人雑誌というものがさかんだったころ、「三号雑誌」という言葉があった。その手の雑誌は3号あたりで終わりになるのが多かったからである。本誌も、その「伝統」にならおう。が、その決断も明日はわからない。

2月にロシアがウクライナに侵攻したというニュースを聴き、まず思ったのは、これで世界のエネルギー地図が変わるだろうということと、「血を流す戦争」に踏み切ったロシアはとりわけ、また、ロシアの侵攻を予測しながらそれを許容したウクライナも、国家としてのレジティマシー、つまり国家を維持するための国民的合意(逆に言えば合意させるタテマエの馴化させかた)が危機に瀕しているなということだった。

国家があるかぎり戦争は不可避である。日本の現実を「平和ボケ」とか「戦争の出来ない国」と言う輩(やから)がいるが、日本はただ「血を流さない戦争」をしているにすぎない。それには強力なレジティマシーの徹底を行わなければならないから、日本は、それだけ国家主導の国民馴化の装置がつねにフル発動しているということだ。

「有血」の戦時下でも「無血」の戦争は続く。「宣伝戦」は、いまや、単なるプロパガンダのような単純な形式にとどまらない。その点でウクライナは、ロシアより長けているかもしれない。SNSを使った「無血」戦がかなりの程度「有血」戦にダメージをあたえてもいる。その結果、「無血」が「有血」に勝ち、ロシアが「降伏」するようなことがあれば、戦争論的には画期的な例を提供するだろう。

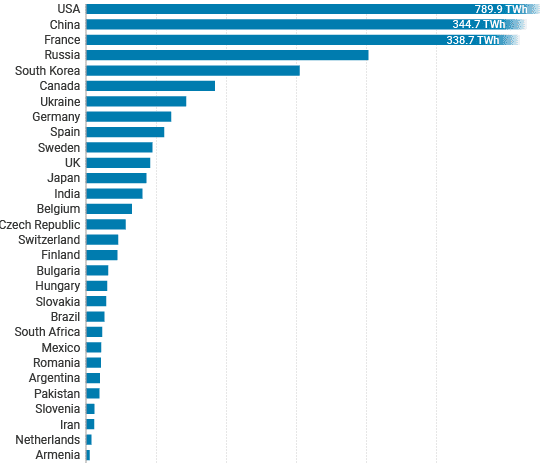

しかし、戦争はどのみち続くのだから、重要なのは勝ち負けではなくて、いまの戦争で世界がどう変わるかだ。すぐに予測できるのは、エネルギー界の変化である。ロシアからヨーロッパへの石油やガスの供給はすでに痙攣を起こしている。そして、おそらくは、原発依存が進むだろう。

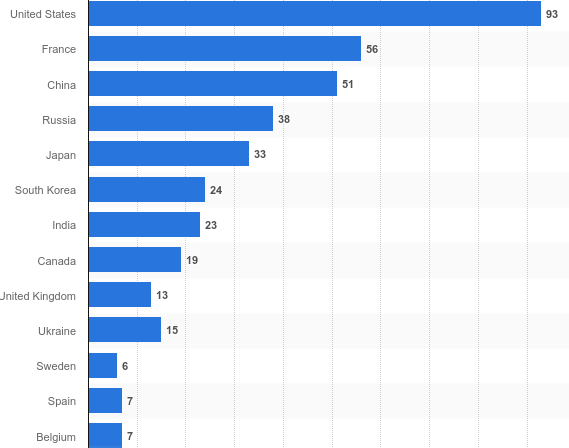

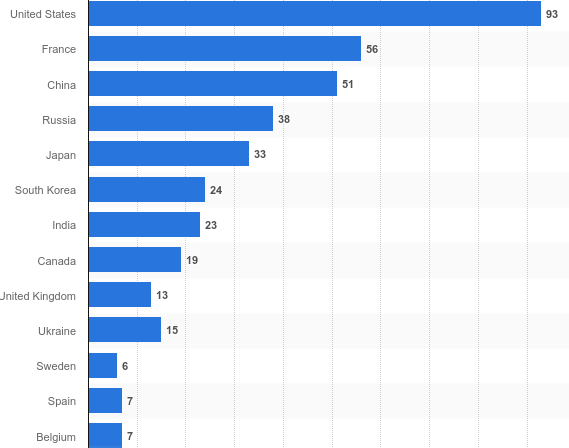

・・・と思っていたら、3月4日、ロシアがウクライナのザポリージャ (Zaporizhzhia) 原発をターゲットにした攻撃を仕掛けた。そうか、こう来たかと思ったが、と同時に、ウクライナが東ヨーロッパで最大の原発国であることを思い出した。ウクライナは、ロシアへのエネルギー依存を避けるために、原発への依存度をどんどん高めたきた。原発の数では(2021年現在)10位だが、電力の依存度では7位(2020年度)である(日本は12位)。

隷属させたい国の原発依存は、「帝国」の夢を失わないプーチン=ロシアにとっては、隷属の最も直接的で効果的な手段の喪失につながるから、無視することが出来ない。

が、「帝国」を志向する国が、「有血」戦争を起こせば、サイズの大きすぎる自国の生産性と「国民」の自由を犠牲にするしかない。国家という観念自体が存続の危機にあるいま、そのサイズを大きくしたり、大きなまま維持したりすることは不可能だ。国家というすでに捨てるべき理念に執着するならば、サイズを極力狭めるしかない。が、そんなことはプーチンには周知のことかもしれない。

国家のサイズを小さくし、その1単位が「国家」として存続するためならば、エネルギーは、石油やガスのような大掛かりでアグリーなものではなく、ローカルに自律的に調達できるエネルギーで済む。が、それには、「近代」の消費主義や競争主義も転換する必要がある。

ロシアがウクライナを抑え込むことに成功しても、失敗しても、ロシア「帝国」が破綻をきたすことは確かだ。勝利すれば、「帝国」の外観は維持できるが、その内実は貧しく、悲惨なものになる。逆に勝利できない場合には、「帝国」としては弱体化するが、その分、「国家」としての余命は延ばせることになる。その場合は、「帝国」志向の強いプーチンが失墜し、「帝国」を一時括弧に入れることが出来る指導者が登場することになる。それは、ロシアの内部問題だ。

もっと重要なのは、その外部にある。ロシアが勝てば、これまでの「帝国」路線を若干の軌道修正だけで済ませ、外部もそれを容認して、だらだらとポスト「帝国」の時代が続くことになる。ロシアのエネルギーに依存する国々も、ウクライナのことは忘れ、(若干いままでよりは有利な条件で)ロシアからエネルギーを買い続けることになる。

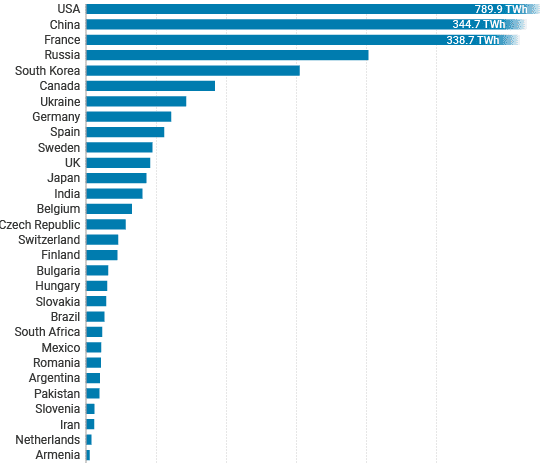

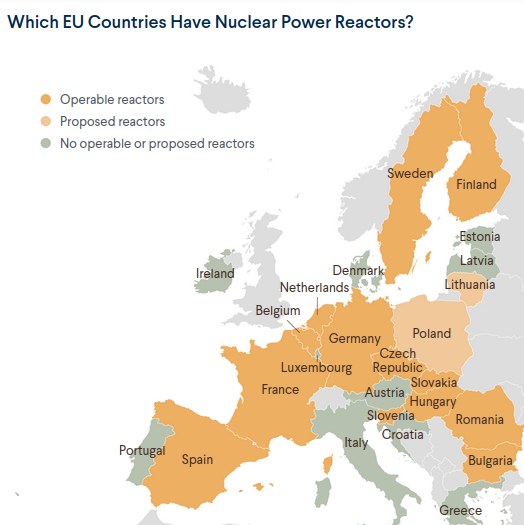

しかし、この戦争が長引き、膠着状態が続くならば、ロシアへのエネルギー依存の高い東西ヨーロッパの諸国は、代案に踏み切らざるをえない。それは、すでに動き始めている。原発依存である。

どのみち今度の戦争は、世界の「エネルギー配置」を大幅に変えるが、膠着状態が続けば、原子力こそが、一番効率の高い選択肢になる。それに、石油やガスから原子力にシフトすれば、その技術情報や稼働資源(ウラニウムと石油やガス)を依然として独占している超大国とその傘下にある諸国がリモートで確実に実権を握ぎり続けることにもなる。

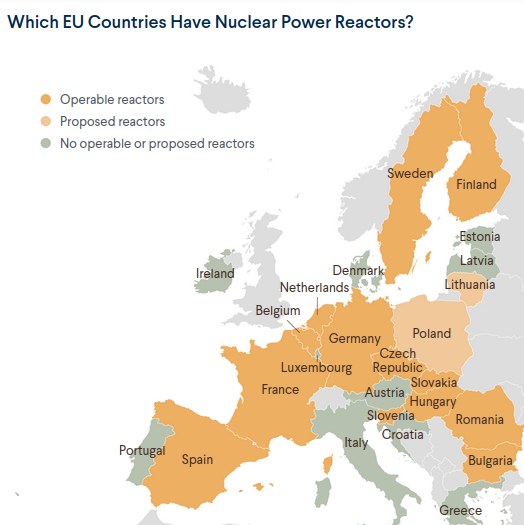

フランスは、すでに、電力の70%を原発でまかなっている。ウクライナ戦争は、今後、フランスモデルに追従する国を増やすだろう。また、すでに原発を所持している国々は、福島の事故を忘れて、原発依存の拡大に向かって突き進むようになるだろう。

そのなかで、これまでとは違った世界の権力構図が生まれるはずだ。南アフリカの物理学者にして「Stratek Business Strategy」のCEO、ケルヴィン・ケムは、「クリーンでグリーンな原子力エネルギーは、EUのエネルギー安全保障上の問題に対する答えか?」という文章の終わりで、こう断言する。

「半生記まえ、南アフリカは最初の原子力発電所の建設を決めた。この決定は正しかった。われわれはいま、もっと多くの原発の建設を急ぐ必要がある。

EU諸国は、もし彼らがエネルギーのセキュリティを求めるならば、原子力を急速に持つべきであり、フランスはそれが正しい道であることを示す証拠になるという事実に目覚めつつある。」

エコロジー? そんなものは国家にとっては紳士面を保つための帽子にすぎない。が、すでに「クリーンな原子力」という関心は高まっており、さらにそれに「小型」(「小型モジュール炉」Small Modular Reactor)が加わっている。

そういう動きに、あのビル・ゲイツが深く関わっているのは不思議ではない。いまや「ビル・ゲイツの」と形容されるヴェンチャー「TerraPower」は、GE-Hitachiと共同で「ナトリウム・リアクター」の開発に成功したが、それを用いた最初の原発をワイオミング州のケメラー(Kemmerer) にモデル建設することが2021年に決まった。総工費40億ドルで、テラパワーと米政府が負担する。

この建設によって古典的なエネルギーの生産地(石炭では米国最大)でもあるワイオミングに「脱酸素」の風穴を開けられるのかどうかは、バイデン政権の賭ともなる。が、ウクライナ戦争は、「低コストで、短期間に建造できる」というセールスポイントが、米国内だけでなく、むしろ、今後、東西ヨーロッパでアッピールする可能性がある。

ただし、問題は、ナトリウム・リアクターは、質の高いウラニュウムを必要とするが、それに最も適合するウラニュウムはロシア産だという皮肉である。ワイオミングでもウラニウムは採れるが、品質が悪い。さて、この難問をどうするか?

「クリーン原発」とはいえ、ウラニュウムの使用と核廃棄物の蓄積の点は変わりないのだから、原子力の事故の危険がゼロになるわけではない。この勢いで小型原子炉が世界中に建設された先に、映画『最後の戦い』(Le Dernier Combat/1983) や『ウォーリー』(WALL·E/2008) の廃墟があるという想像を止めることは出来ない。

それを見越してか、近年、世界の富豪たちが宇宙飛行を試みる。

小津安二郎は、『東京物語』で、「のんびり」は決してゆったりでもくつろぎでもないということを巧に描いていた。

小津安二郎は、『東京物語』で、「のんびり」は決してゆったりでもくつろぎでもないということを巧に描いていた。