幹線道路沿いの道を歩いていたら、コンビニ以外出入り口を閉ざし、照明も暗くしている昨今の風情のなかに、ひときわ明るい、ショウウインドウのような店に出遭った。以前は「舶来」雑貨なんぞを売っていた奥行きの短い、横長のスペースだが、コロナ禍の1年目、閉店になり、ガランドウになっていた。

ドアは開いており、透明ビニールのカーテンが無造作に下がった入口もある。要するに、店員なし、全セルフサービスの古着屋である。営業は24時間、誰でもがいつでも入って、試着し、購入ができる。

「スタッフレスショップ」は、2016年にスウェーデンで始まったとされているが、「・・・は何年に始まった」と聞くと「いや、それはそれから遡る五百年まえに」と切り返すのが得意な南方熊楠が言っている"Silent Trade"(「無言貿易」、「沈黙交易」)(全集第3巻、p.76-78)を顧慮すれば、それは、古代からあったということになる。

無言貿易で、売り手と買い手が対面しながらしゃべらない、一切対面をしない等々、いろいろあったらしいが、一定の場所に物品を置いておいて、買い手がそれを物々交換で「買う」というスタイルもあったそうだから、当然、疫病をさけるためにそうした時代や場所もあっただろう。

しかし、コロナ禍以前からあったスタッフレスショップが21世紀のある時点で急に増えてきたのは、社会意識と身体カルチャーの変化が介在している。

「非常事態宣言」が出ようが、「まん延防止措置」が発令されようが、24時間営業を続けているコンビニなどは、准「スタッフレスショップ」である。事実、深夜には一人か二人ぐらいしかいないスタッフは、一応客の応対はするが、その仕事のメインは商品の整理や並べ替えである。レジの作業は、ちょっとカネをかければ自動化できる寸前の状態にある。コンビニは、いずれ、スタッフレスになるだろう。

コロナ禍で「三密」を避ける「ソーシャル・ディスタンシング」の文化が加速したが、すでに「ローナー」や「ヒキコモリ」は、それを先取りしていたし、「隠者」なんていうのは、まさにその権化だった。とすれば、スタッフレスショップが増殖すれば、今度は、ほかの客といっしょに買うのは嫌だという「孤立文化」も加速するかもしれない。

ハウスレスが多い場所を歩くと、公衆電話のボックスを仮の宿にしているハウスレスがけっこういるのを発見する。それを見て思ったが、将来の「スタッフレスショップ」は、公衆電話や公衆トイレの形式を取るのではないか、と。

それにしても、最近の東京の公衆トイレは、驚くほど「美しい」ですな。2月の寒空の下を3時間も徘徊していると、歳のせいもあろうが、1度は公衆トイレのやっかいになる。そのときの印象だ。その「美しさ」と「清潔さ」は、逆に、鼻をそむけながらしか排尿できなかったむかしの公衆「便所」がなつかしくなる。

(2022/02/10)

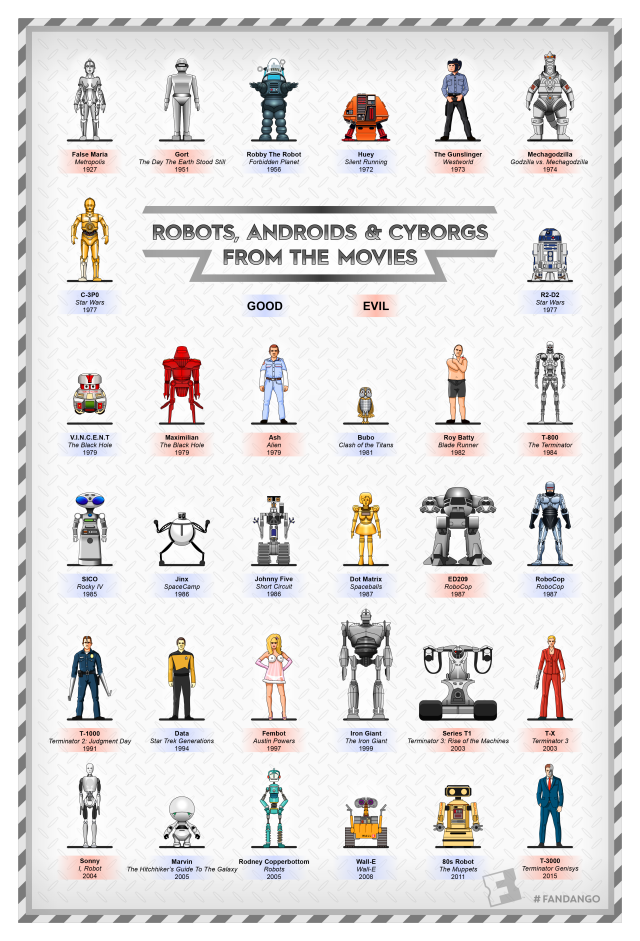

コロナ禍以後の状況は、この世から肉体を消してしまおうという動向の亢進である。深夜の街にはひとがいなくなった。ただし、肉体をかかえていない「人間」(アンドロイドというとスマホのOSとまちがうひとが増えたから「アンヒューマン」と総称しよう)ならば問題ない。

半分肉体をかかえているサイボーグは過渡期の許容形態である。アンドロイドにせよロボットにせよサイボーグにせよ、これらの代名詞は人間の顔や肉体に似せた外観を持った存在者を想像しがちだが、これらは、かならずしも人間の顔をしていなくてもよい。

◆発作:そのむかし「人間の顔をした社会主義」というのがありましたね。

その後、「人間の顔」をしていない「人間」がいっぱい登場し、こういう言い方が古びてしまった。だからいまでは、「人間」の存在は顔や外観では判定できない。

深夜の街を徘徊していると、決算前ということもあってか、あちこちで工事をしているが、そこでうごめいている機械たちも「人間」とみなさなければならない。

◆発作:いまフランスでいちばんインスパイアリングだと思う思想家ヴァンシアンヌ・デプレ(Vinciane Despret)は、死者もまた「生者」とみなすべきだと言っている。この発想は、ダナ・ハラウェイの「サイボーグ」思想も引き継いでおり、人間、動物、機械、そして死者や物のあいだはシームレスである。

世のなかの風潮というのは、いつも、その時代の根源を突いた思想に対して、その振幅をとらえずに、振幅の片側だけを取り上げて強調する。それは、「無知」からではなく、無意識にであれ、それをあえてやり、現状維持をたもとうとするところが、真理が政治と切り離せないゆえんである。

いま深夜の街は、機械も「生きもの」なら、機械だけにしちまえという方向に突っ走っている。だから、深夜の街には「人間の顔をした」「人間」はいないが、車道をおびただしい数の物流トラックや廃品回収車が猛烈な勢いでうごめくということになる。これらも「人間」だからだ。

要するに、この時代の政治的メッセージは、生身の人間は最低限でいい――ということなのだ。この動向は、当面は特権階級以外の身体はほとんどいらないというレベルで動いているが、ここには、世界はアンヒューマンだけになるという「人間の終末」もほの見える。

競技としてのスポーツに興味がない者のタワゴトかもしれないが、フォームの型への正確さや動作の速度を競うスポーツなどは、すでにAI付きのロボットに追い越されそうである。ボストン・ダイナミックス社のサイトには、その記録が多数アップされている。(1) (2) (3) (4)

機械の「人間化」という動きと平行して、人間の「機械化」が進んでいる。ただし、前者の「機械」と後者の「機械」とは位相が異なっているので、別の言い方をしないと矛盾に陥るだろう。

要するに、「人間並のロボット」を作ることは簡単なのだ。なぜなら、人間が単純になり、形式論理でしか動かない存在になれば、現状のロボットでも「人間並」ということになるからだ。

実際、ロボットを高度化したいという欲求は、人間の思考や行動を極力単純化しようという方向をめざす。こうして両方のベクトルが歩みより、人間とロボットとが同一化するわけである。

こうなると、しばしば話題になる「機械の反乱」は、機械どうしのあいだでは起こるかもしれないが、人間対機械のあいだではおこりえない。なぜなら、そのときには、人間の大多数はもはや機械以下のことしかできなくなっているからだ。

(2022/02/11)

かつて「CDレベルの音」とか「mp3の音」というと、オーディオマニアには軽蔑表現だったが、そのうち、それらが標準になってしまった。そして、いまでは、YouTubeなんかのもっとダンピングした音声圧縮の音を抵抗なく聴くようになった。

一時期、かぎりない高解像度と大画面を求めていたのが、スマホの普及とともに限定付きの高画質と小画面で満足するようになる傾向ともつながっている。

mp3のような音声圧縮の技術は、基本的に「人間」の耳を馬鹿にするところから生まれた。「人間」に聴こえる音の帯域を想定して、「聴こえない」と想定される部分をカットしたり、マスキングするわけだ。しかし、人間の耳でも、原音が出す無数の高調波や低調波を何らかの形で聴いていることを否定できないから、周波数だけで単純に「聴こえない」と決められてはかなわない。

とはいえ、文化というものは、惰性であり、習慣であるから、それが「普通」だという条件が固まると、あともどりができなくなる。セコい音声圧縮などしない音が、逆にうっとうしい音に聴こえたりするようにもなる。

「コンビニの味」というのは、コンビニやスーパーが、ある時期から売り出し始めたデザートなどから広まった言葉だが、それは、単に「安くてまあまあ美味い」というだけでなく、mp3と同じように、味覚の(「普通」は発揮されない)帯域を一定枠に定め、そこからはずれる味覚はカットしたりマスキングしたりすることによって得た新領域への表現だ。

そんなものばかり食べていると「味覚音痴」になるよというのは、歴史がわかっていない言い草である。歴史は、忘却の継続過程である。街の構造が違うとしても、21世紀の人間は、19世紀の人間には地図なしにわかった方角や方位の感覚をほとんど失っている。それは19世紀から見れば「喪失」だが、22世紀から見れば「発展」かもしれない。

mp3の音声圧縮は、ある意味での「おせっかい」である。聴こえないものはいらないからあらかじめ消去してもっと楽にしてあげましょうというのだから、この技法は、単に音声圧縮にとどまらない。もっと大きな「操作文化」があり、たまたまmp3が目立ったというにすぎない。つまりこの背後には、自動システムの増殖という現象があるのだ。

これは、決してあとにはもどらない。自動をやめて手動にしましょうといっても、もう環境が自動になっている。いまこのHTMLファイルを書いているエディターソフトにも多数の自動処理の機能があり、極力止めても、文字入力を完全に手動には出来ない。そもそもコンピュータソフトというもの自体が完全な自動システムをめざしているからだ。

「コンビニの味」は、デジタルテクノロジーとともに定着するテイストであり、味覚だけでなく、視覚も聴覚も触覚もすべての感覚が「コンビニの味」になっていく。それを越えるには、テクノロジーがデジタルでない方向へ舵を切るようになってからだろう。

が、それも同じ「人間」が経験することであるならば、「人間」としては、デジタル的な自動システムに一線を画している「手」の技術にこだわってみるしかない。

(2022/02/12)

6、7年前、YouTubeを徘徊していて、たまたま Avalon Jazz Bandの "Que reste-t-il de nos amours?" を聴き、なかなかいいじゃないのと思った。歯に隙間のあるデュオの相手のおっさんもいい。

"Que reste-t-il de nos amours?" は、シャルル・トレネのシャンソンとして有名だが、作曲はレオ・ショウリアックとの共作である。ショウリアックはジャズピアニストであり、また、ジャンゴ・ラインハルトとも共演している。

トレネの歌詞は、「わたしたちの恋にはなにが残っているの」ということをセンチメンタルに歌っているだけのように見えて、これが同性愛の歌だとみなすとグッと奥行きが出てきたりして、そんなこんなで多くの歌手が歌っている。

英語では "I Wish You Love" と訳され、これまた、原語より多いんじゃないかと思わせるほど多くの有名歌手がとりあげている。

フランク・シナトラ

ナット・キング・コール

ディーン・マーチン

ローズマリー・クルーニー

バーブラ・ストライサンド

ナンシー・ウィルソン

しかし、面白いのは、英語版では、意外とジャズ系の歌手のはダメ(ぜんぜん違う感じの曲になる)で、この歌は、「高度」な歌唱力のある歌手には向かないのではないか、ある種のシロート性が必要なのではないかという気がする。老年のマルレーネ・ディートリッヒまでがけっこううまく歌ってしまっているのはそのためか?

羅列したなかではディーン・マーチンのがいちばん聴けるのも、彼がただの歌手ではないからだろう。また、ご本家のトレネも、この曲がすでに「名作」化し、彼自身も老年に達した時期の歌唱のほうがこの曲の奥行を出しているように聴こえる。

アヴァロン・ジャズ・バンドのこの曲に新鮮さがあるのは、そういうシロート性のうえに、「ジプシー・ジャズ」の要素を強調している点もある。これは、レオ・ショウリアックが持ち込んだ要素だが、これまで等閑視されてきた。

ただし、アヴァロン・ジャズ・バンドの新鮮さは、こういう複合性を研ぎ澄まされた感じで出すのではなく、いわば「コンビニ感覚」で出している点だ(った)。そもそも、このバンドのリーダーであるタチアナ・エヴァ=マリー (Tatiana Eva-Marie) は、歌唱力がない。雰囲気も、フランス語も「コンビニ感覚」である。ちなみに、彼女は、父親がスイス・フランス系でスイス生まれではあるが、パリのフランス語はマネなのだ。

とはいえ、タチアナのコンビニ感覚の歌をただのシロート芸にしていないのは、彼女の夫アドリアン・シェヴァリエ (Adrien Chevalier) のサポートが大である。彼は、ジプシー・ジャズもかなり弾き込める力のあるヴァイオリニストで、彼のおかげでシャンソンとジプシー・ジャズが融合したオシャレで切ない味わいを醸し出す。

ギターのヴィニー・ラニオロ (Vinny Raniolo) のサポートも手堅く、実力のあるギタリストだと思うが、しかし、ジャンゴ・ラインハルトの極めつき"Nuages"なんかを弾かせると、タチアナほどではないがかなり「コンビニ感覚」かなという感じがする。一家言を持っているが、ひとりよりもサポートが得意というミュージッシャンだ。

レギュラーではないが、顔を見せると注目を集めてしまうおっさん風のステファンヌ・セヴァ (Stéphane Séva) は、歌だけでなく、ウオッシュボードを得意とする、パフォーマンス・アーティストっぽさをあわせ持ったミュージッシャンだ。

「コンビニの味」は、「安さ」を伴わなければならない。アヴァロン・ジャズ・バンドとりわけタチアナの歌いぷりの「安さ」は、定番化してスーパーにも進出したコンビニ・ティラミスの味である。たとえば、彼女らの "Runnin' Wild"を、ジャンゴの1937年の演奏とくらべてみると、その「気軽さと安さ」つまり「コンビニの味」が聴くものを「安心」させる。

"Runnin' Wild"は、ビリー・ワイルダーの監督作『お熱いのがお好き』(1959)でマリリン・モンローが歌ってるが、これをタチアナ・エヴァ=ーマリーの歌いぷりとくらべると、(モンローは、「歌手」としては、ある意味で「コンビニの味」のハシリとも言える俳優だったが)、モンローのプロフェッショナリズムの凄みがわかる。

タチアナは、モンローの"Runnin' Wild" を意識していて、そこからプロっぽさを差し引いて、いまのお客の口に合うようにしようとしたとも言えるし、それしか出来ないとも言える。

さて、タチアナ・エヴァ=マリー率いるアヴァロン・ジャズ・バンドは、2010年代の後半からぐんぐん名を挙げる。最初は、街頭や公園や小さなクラブぐらいしか演奏するところがなかったのが、けっこうライブ演奏の場も増えた。

が、このバンドは、(それが「コンビニの味」たるゆえんだが)YouTubeなどの配信メディアの外では本領を発揮できない。事実、このバンドを有名にしたのはYouTubeである。

おまけに、タチアナは、その後、アドリアン・シェヴァリエと別れてしまったらしく、2017年にはまだ、二人でなかよくブルックリンのコミュニティテレビに出たりしていたのに、シュヴァリエの姿は、バンドから消える。彼は ADRIEN CHEVALIER's GYPSY JAZZ QUARTE を結成し、アヴァロン・ジャズ・バンドのメインではなくなる。まあ、よくある話である。

しかし、これは、バンドにとってはテキメンで、たとえば、ヴァイオリンがゲイブ・テラチアノ(Gabe Terracciano)に代わった "La Vie en Rose" などは、ちょっと無残である。エディット・ピアフと比較して無残と言っているのではない。

たとえば、コール・ポーターの"I love Paris"だが、たとえばリュシエンヌ・ドリルが1953年にパリ・オランピアで絶唱したヴァージョンと、タチアナ・ヴァージョンとを比較すると、アヴァロンは別の音世界をつくっているのだから、ヘタでもいいじゃないかと思えたが、"La Vie en Rose" はそうはいかない。

アメリカでは、マイナーからはいあがる、マイナーをメジャーにひろいあげるというサブカル/メインストリームの力学がまだ生きているので、「コンビニの味」に注目して、豊富な資金と組織力で満島ひかりを「UQUEEN女王」に仕立てあげたようなことは起こらない。

「UQUEEN様から一言家族全員おトク6秒」は、たった6秒のショットに贅沢なカネをかけ、そしてそういう手続きを踏んだこともただよわせながら、満島ひかりに気取った皇室言葉ではなく、「下町のネーチャン」アクセントをしゃべらせた。日本では、すでに「コンビニの味」はメインストリームなのである。

(2022/02/13)