■2011年06月09日 (11:56 pm) JST

●テクノロジーとの「心中」

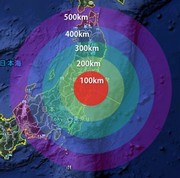

福島原発事故の被害がいよいよ身近なものとなってきた。放射能汚染のかなたには、酸性雨や放射性物質に汚染され、アンドロイドが跋扈(ばっこ)する『ブレードランナー』のロサンゼルス、無人の廃墟と化した『A.I.』のマンハッタン、ロボットだけが孤独に働いている『WALL・E』のアメリカがほの見える。

選択は、こうした地平へ破滅的に進むか、あるいは、思い切って鴨長明的な「方丈」のライフスタイルに転換するかだが、むろん、事はそう単純ではなく、進行しつるある流れは、原発を温存させたまま「新エネルギー」を模索するといった日和見主義的な方向だ。

その過程で、原発推進派の懺悔や「理論的」居直り(実践的には無理なので)、「脱原発」派のハッピーな新テクノロジー/エネルギー論が立ち現れつるある。いずれの場合も、原発が立脚するテクノロジーが、「人間」によってコントロール可能だという前提に立っている点ではかわりがない。

しかしながら、いまのテクノロジーを規定している「西欧近代のテクノロジー」が形をなしはじめたとき、それが「人間性」をこえてしまうことはすでにそのシナリオのなかに書かれていた。テクノロジーは、当初、身体の延長線上にあったとしても、すぐにそれは、身体を持った「人間」のレベルをこえてしまった。そうして、このテクノロジーは、「人間」と世界を分子や原子のレベルに分解し、再統合するという方向をエスカレートさせていく。この力のもとでは身体を持った「人間」や有機的な「自然」は解体せざるをえないのが当然なわけだから、原子力や遺伝子操作やナノテクノロジーの「事故」は、このテクノロジーの側から見れば、全く事故ではないのである。

いまわれわれは、原子力という「人間性をこえた」技術を極めて具体的な形で目の当たりにしている。この技術は、もともと「人間性」を越えているのだから、それが「人間」をないがしろにしても不思議ではない。「超人」(ニーチェが言った「Übermensh」、英語では「スーパーマン superman」)ならば、この技術につきあえるだろう。現に福島原発の放射能汚染の廃墟のなかで、おもちゃの「超人」つまりは電気仕掛のロボットだけが生き生きと動き回っている。人間は死ぬが、ロボットやアンドロイドは生きることができる。放射能が充満する世界は、アンドロイドとロボットのための世界である。だから、この技術が加速する果てには、たかだかロボットやアンドロイドしかいない「死」の世界がある。

「人間性をこえた」ということで思い出すのは、第2次大戦後マルチン・ハイデッガーが長い沈黙を破って公開した文章「Über den Humanism」である。ジャン・ボーフレの質問に応えた手紙がもとになっている原文の「über」は、「について」と「こえて」の両義が含意されている。ここには、「人間性/ヒューマニズム」「について」の考察とともに、「人間性/ヒューマニズム」などというものを「こえて」考えようという挑戦が含まれる。

ゴシップ的レベルで見ると、「ヒューマニズムをこえて」は、ハイデッガーの実存論を「人間性」の方向にシフトさせてブームの人となったサルトル(彼のスローガンは「実存主義はヒューマニズムである」だった)への牽制であり、俺の思考はそんなレベルにはないんだぞというハイデッガーの虚勢の趣きがなくもない。戦前の彼のナチズムへの加担を韜晦(とうかい)する御託だという悪口もあった。しかし、たとえそういうモチーフが含まれるにせよ、ここには、もっと冷厳な現実認識が見いだせる。

簡単にいえば、西欧近代のテクノロジーは、ナチズムにおいて暴露した方向を歩みつづけるということである。ナチズムにおいて、原子力と遺伝子操作は、中途半端に終わったとはいえ、現実のものとなった。「ヒューマニズムをこえる」出来事は、ナチズムとともに社会化した。空想家の頭のなかではとうの昔に存在したとしても、それを制度として実行したのはナチズムを嚆矢(こうし)とするからだ。

ハイデッガーは、1957年になってようやく公開した『形而上学入門』のなかで、ナチズムとは「惑星的に規定された技術と近代の人間との出会い」(die Begegnung der planetarisch bestimmten Technik und des neuzeitlichen Menschen) なのだという。まるで大風呂敷を広げてナチズムに居直っているかのようだが、彼は、ヒトラーのナチズムではなく、ナチズムそのもののなかにある本質がそうだという。ヒトラーは、その上澄みをすくっただけにすぎないというわけだ。いや、それじゃ、ハイデッガーは「本格ナチ」なのかいと半畳を入れたくなるかもしれないが、ここでは、問題をゴシップレベルに頽落させないことが肝要である。

ナチズムにおいて、「近代の人間」が「惑星的に規定された技術」――これは決して「近代」の延長ではない――に出会うのだが、その出会いは、たいていの場合「ヒューマニズム」的にはならない。それは「ヒューマニズムをこえて」いるうえに、「近代の人間」にはその受入体制が出来ていないから(いや、本質的にそれが無理だから)、その出会いは多くの場合悲惨なものとなる。しかし、この出会いが「楽しい」(ニーチェ的な意味で)ものとなるのは、「超人」にとってだけなのだ。ということはつまり、万人が「超人」にならないかぎり、このテクノロジーと人間との出会いは悲惨なものでありつづけるということだ。

現実に、「超人」が万人のエートスになるなど不可能なので、それは、非常に矮小化された形で「エリート」や「特権者」として具体化されることになる。実際、いま、原子力という技術はそういう特権者のためのものとして機能しており、その先には、ごくかぎられた特権的集団と廃墟だけ、あるいは数人の「エリート」とアンドロイドの大群がいる「猿の惑星」的世界しかないのである。

ナチズムは「人間」ではなく「超人」を造ろとした。いまのテクノロジーがロボットやアンドロイドの製造に傾ける情熱には、「人間」をこえるシステムを造りたいという願望が渦巻いている。それは、同時に、「人間」をご用済みにしたいという「終末論」的な願望でもある。いまのテクノロジーを規定している西欧近代科学にはキリスト教的な終末論が潜む。それは、この世の終りの先を期待することであり、「人間」のいない世界を密かに願望することである。

他方で、テクノロジーと「人間」との出会いの失敗は、ある種エロティックなまでの「心中」的情念を生む。スタンリー・キューブリックの『博士の異常な愛情』の最終場面(核爆発が起こり、ヴェラ・リンの「また会いましょう」が流れる)は、まさにそうした危機的出会いと「心中」的情念との優れた表現である。まともな出会いが不可能なもの、自分の身体の消滅を賭けなければ果たせない出会い――「心中」的情念はこの不可能性のなかで身を悶える。

いま福島原発は、われわれに「心中」を強いている。いずれこの「心中」を審美化し、われわれが素直にこのトレンドに従う方策が練られるだろう。しかし、わたしは、そんな安っぽい「死の美学」の臭気を浴びるのはごめんこうむりたい。テクノロジーとの「心中」はごめんだ。

いまのテクノロジーは、ロボットやアンドロイドは造れても、「超人」を生み出すことはできない。ロボットやアンドロイドを「超人」と呼ぶならば、「人間」の方は退陣しなければならない。いや「共生」が可能だと言うかもしれないが、それはつかのまのことだ。「近代の人間」が「近代」を「こえ」、「超近代/脱近代」の人間になればそれが可能だと唱える者もいる。が、「超近代/脱近代」は「近代」がかぎりなく空転する「永劫回帰」の輪の見せかけにすぎなかった。

では、なぜ「人間」を「こえる」がよしとされるのか? なぜ「人間」は「人間」を「こえ」なければならないのか? ありあわせの「身体」にとどまることはできないのか? ふたたび「身体」の問題が回帰してきた。