■2011年04月28日 (11:46 pm) JST

●地獄のサイクル

「歴史を忘れる者は、それを繰り返す羽目になる」という言葉を引用する識者が多いが、実は、この言葉自身が歴史を忘却している。大様な茂木健一郎先生なんかも使っている「名句」だから、あまり目くじらを立てる必要はないかもしれないが、これは、ジョージ・サンタヤナの誤用である。サンタヤナ自身はこんなことを言ってはいないからだ。

サンタヤナ自身が "Reason in Common Sense" (『The Life of Reason』第1巻)のなかで 書いたのは、「過去を記憶できない者は、過去をくり返えさざるをえない」(Those who cannot remember the past are condemned to repeat it )であり、ここで言う「過去」は必ずしも「歴史」のことではない。彼は、原文にあるように、人間の精神の発達段階のことを言っている。「経験が維持されないとき、野蛮人の場合のように、幼児性がいつまでも続く」や「生の最初の段階では精神は軽薄であり移ろいやすいのである」という言い方は、いまではあまりに古すぎるし、誤っているが、それとも無関係に、彼の言葉(およびその誤用)は、知ったようなことを言うための権威付けに使われている。

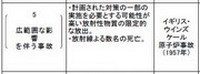

サンタヤナのこの言葉(およびその誤用)を引用する者は、「過去を記憶できない者」および「歴史を忘れる者」を叱っている。福島の事故に関しても、スリーマイル島やチェルノブイリ(ウィンドスケールも加えてもらいたいが、これを言う人は少ない)の事故のことを東電や政府が忘れたかのような批判を展開する。しかし、そうだろうか? 忘れたのだろうか? むしろ無視してきたのではないのか? そして、権力や組織というものは、そもそもから、歴史を無視すること、過去を気にしないことによって成り立つのではないか?

いま問題になっている原発問題は、ほとんどすべて1980年代に論じつくされていた。そのことを手っ取り早く知るには、いまでは YouTube で見ることのできる「朝まで生テレビ」の「原発第1弾!」と「原発第2弾!」をチェックすればすぐわかる。ここでは、広瀬隆、槌田敦、室田武、西尾漠、そして故・高木仁三郎の諸氏が、原発の実行者・推進派(山本正男、大和愛司、住谷寛、鈴木雄太等)の本気の擁護を徹底的に批判している。ここで「反原発」の人たちが述べた危険性は、ほとんどそのまま福島の事故で具体化している。

いまよりはるかに「論争的」だった当事の「朝まで生テレビ」とはいえ、1986年のチェルノブイリ事故がなければ、このような番組は放映できなかった。しかし、ここに出演した批判者たちは、みな、もっとまえから原発批判をしてきたのであり、原発の危険性と矛盾は、1970年代から明確にされていた。1979年のスリーマイル島の事故以前にも、たとえばエルンスト・F・シューマッハーは、『スモール・イズ・ビューティフル』(1973年)(小島慶三ほか訳、講談社)で、いま読んでも全然古いとは感じられない筆致で原発の危険性を指摘し、その代案を提起したいた。

皮肉なことに、シューマッハーが原発批判をするとき、こういうことはすでに言われているという形で批判を展開していることだ。彼は、1972年の英国政府の報告書の記述を引用してこう言う――「見たところ、世界の経済繁栄は原子力と結びついている」、「廃棄物の管理方法がわからない間は原子炉は建設すべきではない」、「エネルギーをあまり無駄遣いしない社会を作っていくべき・・・」。シューマッハーは、原発にかぎらず、あらゆる「ビッグ・サイズ」の技術、つまり「わたしの身体」のおよぶ範囲をこえる技術への批判と代案を展開したが、彼の思考と洞察以前にいわば「体制側」のなかにそういう思考と洞察をしかと押えている個人や研究グループがいたということなのだ。言い換えれば、原発の事故は、関係者や責任者が「知らなかった」とか「想定外でした」というような言い逃れはできないということである。

いまの原発問題の根底にあるもの、そして今後の問題は、すべてこれまでに出版された本を読めば書いてあるといっても過言ではない。いま引用したシューマッハーの「原子力――救いか呪いか」のなかには、K・J・モーガンという人の論文からの引用として、「微量の放射線が生体のライフ・サイクルのいずれかの段階で影響を及ぼすとすると、この程度の照射でもこれが恒常化すれば、一時に大量の照射を受けた場合よりも被害は大きいかもしれない」と書いている。これは、まさにいま、東京を含む福島近県の人々が置かれている状況そのものである。

1970年代には、すぐれたエネルギー論争があった。そして、その主要諸作の多くは、遅れてではあっても、大体翻訳されている。いまでもネットで探せば古本で手に入るだろう。バリー・コモナーの『何が環境の危機を招いたか』(The Closing Circle、1971、1974)、『エネルギー大論争』(The Politics of Energy、1979)は、基本文献だった。この時代、ピエール・サミュエルのように、数学者なのに(だからと言うべきか)エコロジーの本を書く人もいた。1973年に出た『Ecologie Détente ou Cycle Infernal』(デタント[緊張緩和]か地獄のサイクルか)は、辻由美によって翻訳されている(『エコロジー 生き残るための生態学』、東京図書)。

サミュエルの書いていることがいまでもまったく正当だということは、この40年間歴史が忘却されてきたのではなくて、無視されてきたというこのだ。サミュエルは言う:

放射能の照射を受けて六年後に白血病が発生することもある。(p.50)なお、福島原発の事故は、チェルノブイリやスリーマイル島の事故と比較されることが多いが、「微量」の放射能がじわじわと侵食していく様は、1957年のウィンドスケールの軍事核処理場の事故から学ぶことが多い。この事故に関しても、ジーン・マクソーリ (Jean McSorley) の基本書「Living in the Shadow」(1990) が、『シャドウの恐怖 核燃料再処理工場で汚染された人々の運命』(ジャプラン出版、1991年)として翻訳されている。

自然に存在する二倍以上の強度を持つ放射線量を「許容量」とするようなやり方は、知的にも道徳的にも信頼のおけないものである。(p.51)

放射能には、無視できる量というのは、存在しない。どんなに少量であっても、ある作用を及ぼす可能性がある。(p.52)

最後に問題になる廃棄物は、原子炉自体である。原子炉は20~30年間使用された後に廃棄される。使用ずみの原子炉は、驚異的な量の放射能をもっており、これを分解すれば、廃棄物の場合などとは、比較にならないほどの問題が起こる。しかし、現在のところもっとも単純な方法が考えられている。原子炉を巨大なコンクリートでおおい、地下に埋めるやり方である。またしても、数千年もの間、地震も起こらなければ、爆弾が投下されることもないと言うのだろうか! しかも、未来の世代に、原子力の墓場を怠りなく監視させようというのだろうか! (p.57)

■2011年04月27日 (11:05 pm) JST

●歌人の機能

福島原発がとりかえしのつかない放射能をまき散らしているのに、マスメディアは、一向に原発肯定の道を歩み続けているようだ。最近、『日本経済新聞』(4月11日号)で岡井隆の文章を読んでそう思った。

岡井隆は、「大震災後に一歌人の思ったこと」と題するエッセーで、まず「歌人」らしい極私的な記述をつらねたのち、<原発は、人為的な事故を起こしたわけではなく、天災によって破壊されのたうちまわっているのである。原発事故などといって、まるで誰かの故みたいに魔女扱いするのは止めるべきではないか>、<原子核エネルギーとのつき合いは、たしかに疲れる。しかしそれは人類の「運命」であり、それに耐えれば、この先に明るい光も生まれると信じたいのだ>と書く。

この人、1983年に<亡ぶなら核のもとにて/われ死なむ人智はそこ/に暗くこごれば>という歌を歌っているそうだから、歌人のたわごとだと思えば読み過ごすことができる。ところが、この一文の末尾でこんなことを書いているのだ。

因みにわたしは昔読んだ『プルトニウムの恐怖』(高木仁三郎)、『放射線と人間』(舘野之男)、『プルトニウム』(友清裕昭)などの啓蒙書を読み返してからこの一文を書いた。福島原発の事故が「運命」だとのたまうことを確信犯として言っているというわけだが、これでは、これらの本が、岡井の詩作の単なる素材にすぎなくなってしまうではないか。原発事故は決して「運命」ではないことを繰り返し説いてきた故・高木仁三郎などは、草葉の陰であきれかえり、(が、それでも心優しい彼は)困ったような苦笑いをするだろう。心優しくないわたしは言うが、この手の文章は、読者を馬鹿にしている。それが、私家版の詩集のなかや、私的なブログででも発表されたのなら文句は言えない。産業の動向と無縁でない日刊紙で発表されるのだから、この文章の機能は原発推進以外のなにものでもない。それでいいということなのかしら?

追記→この文章を読んでくれたSさんから、以下のようなメールをもらった。卓見だと思う。大体、政治が歌に流れたときは、その対抗的なインパクトが体制に取り込まれたのだと思ってまちがいない。反戦の歌と思われている「君死にたまふことなかれ」だって、その機能は逆だった。演歌は、もともと政治的なプロテストソングだったと言われるが、それが政治的インパクトをわずかに持っていたのは、添田唖蝉坊までだった。

朝日新聞等の投歌欄に掲載されるおびただしい「震災詠」「原発詠」はまさしく現実の行動へと向かうべきエネルギーを「奴隷の韻律」に押し込め、短歌的抒情消費層の中間階層的な保守的倫理観に封じ込める政治的機能を果たしている側面があるなあ、と感じます。

こうした「短歌的抒情」に対する批判の急先鋒たる岡井隆もかんじんの対置する政治内容といえば「反時代」的でありさえすればいいという感じでもともとでたらめでしたよね。すごく軽くていいかげんな人なんではないかと思います。(S記)

■2011年04月25日 (11:32 pm) JST

●「凌原発」?

さすがのマスコミも、このところ原発へのこれまでの姿勢を修正しつつある。しかし、まだまだ安全弁をかけたままのもの言いが残っているのは往生際が悪い。そんなことだから、いつもグローバルビジネスの後追いしかできないのだ。

『朝日新聞』(4月24日号)でニューヨーク市局長の山中季広が、福島原発の原子炉メーカーであるGEの元技師で、問題の原子炉「マーク I」の危険性を指摘していたデール・ブライデンボーにインタヴューし、福島原発の事故が起こるべくして起こったことを語らせ、結論的に、東北発の太陽発電や波力や地熱といった「人間の知恵と力で制御できる安全な発電技術」を提唱しているのだが、わたしには、次の表現が気になった。

反原発、脱原発というよりむしろ、代替エネルギーで原発を凌駕する「凌原発」社会を目指したい。「凌原発」というのは、原文ではそこに「りょう」というルビがわざわざ振られているように、山中の造語である。が、なぜ「反原発」や「脱原発」ではいけないのか? なぜ「反原発、脱原発というよりむしろ」なのか?

このへんに、わたしは、日本の大メディアの左右を見てものを言う右顧左眄(うこさべん)の癖が見えると思う。「原発を凌駕する」という姿勢はさわやかだが、そのためには、既存の原発をどうするかを決意しなければならないだろう。その場合には、「というよりむしろ」と言ってはいられないのであって、「反原発」や「脱原発」が問題になる。

一体、原発に反対しないでどうやって原発を「脱」したり、「凌」駕したりできるのだろうか? 「脱原発」には、既存のものを否定し、矛盾を「脱」するという意味が含まれるから、「脱原発」で「反原発」を併用することができなくはない。しかし、「凌原発」という言い方には、既存の原発もそこそこ共存させながら、代替エネルギーを導入しようという八方美人的な仮面が隠れている。

「凌」という語は、「凌駕」の凌であるが、同時に「陵辱」の凌でもある。他人より上に立って相手を辱めること、場合によってはレイプの意味になる。つまり「反」や「脱」では同じ平面上のアクションが問題なのに対し、「凌」では上下関係が問題なのだ。とすると、「凌原発」などと言っていると、最終的に「核融合炉」のような「高度」の原子炉への道を選択することになるのではないか? そして、これは、目下、とりあえず原発には反対をしているポーズを取りながら、「高度」の原発への道を模索している連中の姿勢そのものなのである。

なお、この記事でインタヴューに答えているデール・G・ブライデンボー(Dale G. Bridenbaugh)は、「GEスリー」という名で有名な「原発内部告発者」で、オバマが「ニュークリアー・ルネッッサンス」をぶちあげた矢先に起こった福島の事故で、ニューヨーク・タイムズやABC News等のアメリカの大メディアでモテモテの人物である。すでにさんざん報道されているから、このインタヴューは、本人にわざわざ会わなくても書けるはずで、朝日のスクープでは全くない。

どうせインタヴューするのなら、GEを批判して辞めたあとブライデンボーが他の2人(Gregory C. Minor と Richard B. Hubbard)と結成した原子力のコンサルティング会社「MHB Technical Associates」が、(いわばスリーマイル島の原発事故を予見した)映画『チャイナ・シンドローム』のテクニカルアドヴァイザーを務めた裏話でも聴いてほしかった。

■2011年04月20日 (11:55 pm) JST

●身代わりの速度

福島原発の惨憺たる事故と今後100年と予測される後遺症にもかかわらず、東芝の佐々木則夫社長なんかが、原発推進の気勢を一向に下げないのに不安を覚えたが、どうやらその心配はないらしい。これまで原発推進派だった武田邦彦、大前研一といった諸先生がいっせいに「反原発」の声をあげはじめたからである。

原発事故があるとすぐ彼らはそれみたことかといった批判の声をあげたので、彼らがもともと原発に反対の人なのかと思ってしまった人もいるようだが、武田は、「日本に残された道は、原子力エネルギーしかない」と言っていたし、大前研一も、「いまこそ日本は国策として原子炉建設を強力に推し進め、最強の輸出産業に育て上げるべきなのだ」と言っていた。ちなみに、武田は、内閣府原子力委員会専門委員、同安全委員会専門委員をつとめ、大前は、MITの原子力工学のドクターで、日立で高速増殖炉の設計にたずさわったことがある。

ところが、彼らの転身はマキアベリもタジタジなくらい速かった。彼らは、初志を貫徹したりして事態の判断を見誤る「思想家」や「学者」とは決定的に異なる人間だ。3月13日の時点で見ると、武田はいささか事態を劇的に捕らえすぎ、ただただハルマゲドン的恐怖を煽っただけだったが、大前は、見事といえるほど事態を的確に把握し、その後の事態を予測している。これは、BBTことビジネス・ブレークスルー 大学のUSTREAM放送局で確認できる。

大前研一は、3月13日の時点で、はっきりと今後はもう日本では原発は作れないと明言していた。これは、アメリカでスリーマイル島の事故以来、1基も原発を新設できなかったのを見ればわかると言っていた。それよりまえオバマ大統領はニュークリア・ルネサンスを唱え、原発の再推進を約束していた。東芝はその波に乗ったわけだが、3月19日にNRGエナジーがテキサス州での原発2基の増設計画を断念した。これによって、大前の言う通り、アメリカは今後も原発を作れなくなるだろう。ヨーロッパでは、あのベルルスコーニのイタリアですら、「チェルノブイリ原発事故以来全面閉鎖してきた原子力発電所に関するすべての再開計画を事実上、無期限に凍結する」決定を下している。

日本では、下側からの運動や、憲法を盾にとった違憲訴訟が勝利することはまれだ。原発も、マスメディアや政府声明などを見ていると、まるで反原発の声などないかのように、その危険性をうやむやにしようとしているのがわかる。悪いのは巨大地震と津波、古い原子炉と東電の杜撰な管理だというのだ。それはたしかだ。しかし、原発そのものへの姿勢はどうなのか? 他国がいち早く反応しているのに、いまだに姿勢を明確にしない。

日本は、外圧とグローバル産業のロジックには弱い。そして、いまやすべての大企業はグローバル産業である。とすると、動向を決するのは、グローバル産業の思惑ということになる。グローバル産業に損なことは将来性がない。だから、その判断がどうなっているかを見たほうが、日本の動向がわかるのだ。大前研一は、昔から、グローバル産業の動向の解説者・仕掛け人だった。彼は、先を読んだ。こんな原発につきあってはいられない。おそらく彼はいま、「日本って、いつもドジだよなぁ」と思っているにちがいない。

*追記:アメリカの「PBS Press Room」は、3月28日の時点で、「ニュークリアー・ルネッサンス」に批判的な番組を作っている。CBSの調査にによると、2008年に原発に新設に反対なのは34%だったが、「フクシマ後」は、50%が反対だという。

■2011年04月14日 (11:56 pm) JST

●制服文化ないしは制服商売

非常時になると作業着を切るという習慣はいつからはじまったのだろうか? その昔、炭鉱事故などで現場の作業員がそのままの姿でテレビに出るというようなことはあった。しかし、首相から民間会社のトップ、はては天皇家の人々までいっせいに作業着になってしまうというのは、少なくともこの10年以内の現象であり、それがますますエスカレートしている。

こういうことが続くかぎり、日本は非常時に適切な対応はできないし、いま問題になっているような「日本の問題」が変わることはないだろう。なぜなら、危機のときに必要なのは、惰性と大胆に縁を切ることだからである。まえまえからある右へ習え、横を見て行動する「みんな主義」に従属しているかぎり、大きな変革はできない。

おそらく誰か「知恵者」が考えたのだろう。日本では、一旦ひとつのパターンが出来てしまうと、それに反逆する者は出にくい。たとえいたとしても、さんざん叩かれて消滅してしまう。非常時に作業着を着る背広組は、それが本意ではないことを承知している。ならば、それは進んでやる奴にまかせ、やらないのもいていいはずだが、そうはならない。浮き上がりたくはないからだ。実際に、一人だけ右へ習いをしない者がいると糾弾する者がいる。人は複数多数性のなかで生きているから、違うことをやる奴がいてもいいし、それに文句をつける者がいてもいいはずだ。ところが、この国(つまりはさまざまな制度)がその国柄を機能させると「みんな主義」になるだから、本音では「いいじゃないか」と思っている者までもが、ハミ出し者への文句を肯定し、平均値のほうを拡大して「共通」意見にでっち上げてしまう。

非常時には、衣装替えをしなければならないという発想は喪服の場合も同じだ。駅のキオスクで喪服用のネクタイまで売っている国は日本だけだろう。急に葬式があっても、みんながばっちり黒ネクタイだけは絞めているというのは、儀式的には見事だが、弔意を表明するという点ではあざとすぎる気がする。実際、葬儀ではきちんと喪服にかためていた人が、帰りの自家用車のなかでささっとジーンズ姿に衣替えをしたりするのだから、制服とはなにかという気になる。こういう特殊性は、文化論的には極めて面白いとはいえる。が、文化論の研究者に材料を提供してばかりはいられないこともある。

文化論者は、習慣の特殊性にばかり興味を持つかもしれないが、この現象にはもっと唯物的な面もある。商売的なあざとさである。非常時に背広組がみな作業着を着てくれるならば、その需要は相当な数にのぼり、商売としてもうまみがあるだろう。それだけの数が組織的に用意されていなければ、非常時に間に合わない。記者会見で、政治から会社までの関係者たちが、まだたたみ皺が見えるかのようなおおむね新しい作業着を着た姿を見ると、あれは、一着いくらするのだろう、全体でどのぐらいのコストがかかっているのだろうと思わないではいられない。

■2011年04月13日 (11:50 pm) JST

●「ウィンズケール」?

4月12日、経済産業省安全・保安院は、福島原発の「原子力施設等の事象の国際評価尺度」を「7(深刻な事故)」にレベルアップした。つねに事実を韜晦(とうかい)してきた経過を見てきた者には、発表が「7」なら、実際は「8」か「9」ではないかという疑いをいだいてしまう。「チェルノブイリへ匹敵」と言われても、チェルノブイリで事故を起こしたリアクターが1基だったのに対して、もっとパワーのあるリアクターが4基事故を起し、さらにあとの2基も今後何事もなしとは断定できないとなれば、今後ランクがどこまで上がるかわかったものではない。

それにしても、この発表の際に配られたプレス資料のなかに、「スリーマイルアイランド発電所事故」とならべて、「イギリス・ウインズケール原子炉事故」というのが挙げられている。が、「ウインズケール」とは何か? むろんこれは、わたしもすでに紹介している「ウィンドスケール」のこと以外にはないのだが、いまや世界の命を預かる保安院が歴史上「イギリス最大の核惨事」と評されたこの事故の場所(いまは政策的に消去された――「山谷」や「釜ヶ崎」と同じ理屈)をちゃんと読めないというのは、なんとも頼りない。

これは、明らかに wind + scale を winds + cale (ウィンズ+ケール)と読んでしまったためである。ちなみに、日本の原子力委員会は、(まえにも書いたように)事故発生後すぐにこの出来事の詳細を『原子力委員会月報』で報じ、そこでは、ちゃんと「ウィンドスケール」と記述している。重箱の角をつっつくような指摘で申し訳ないが、保安院の側は一事が万事この調子であり(プレス資料も、情報的にはグスグスだ)、マスメディアのほうは、それをさらに要約して流すだけで、独自の批判を加えないという状況が続いている。

なお、上杉隆氏は、テレビが特に、大スポンサーである東京電力を気遣うことによって報道がおかしくなっている背景について詳細な分析をしており、YouTubeで見ることができる。

これも、最近教えられたのだが、小出裕章氏が3月20日に山口県柳井市の「アクティブやない」で行った講演「原子力の専門家が原発に反対するわけ」は、現状を根源的な目で分析した歴史に残る貴重な講演だ。

■2011年04月08日 (7:52pm) JST

●流言蜚語

総務省は、4月6日づけで電気通信事業家協会などに対し、「インターネット上の流言飛語への適切な対応について」の要請を出した。要するに、インターネットやケーブルテレビなどで「流言蜚語」を飛ばすユーザーを規制しろというわけだ。が、いまや、流言飛語などという観念は終わっているのではないか?

災害と流言飛語といえば、1923年の関東大震災のとき、朝鮮人が放火をしたり井戸に毒を流すというデマが飛び、朝鮮人6433人、朝鮮人とまちがえられた中国人200人以上、数十名の日本人が虐殺されたというとんでもない事件がある(今井清一、平凡社大百科事典、第9巻、1004ページ)。俳優座の創設者でブレヒトの紹介者でもあった伊藤圀夫(くにお)は、この事件に抗議して、芸名・筆名を「千田是也」(千駄ヶ谷のコレアン=朝鮮人)と名乗ることにした。(なお、「ウィキペディア」には、「関東大震災の際、千駄ケ谷で暴徒に朝鮮人に間違えられ殺されかけた経験から」そうしたとあり、千田自身も否定はしなかったが、イケメンのおぼっちゃんだった19歳の伊藤青年がそういう経験をしたとは思えない。むしろ、この事件に憤りそうしたのだ)。

関東大震災時の流言蜚語がかなり意図的に軍隊や警察によって仕組まれたことはいまではわかっている。そもそも、流言蜚語というものは、その語が想像させるほど「自然発生的」ではないのである。 むしろ、それは権力のコントロールのために利用されてきた。

いま流言蜚語という観念が終わってしまったのは、福島原発の事故が、いかなる流言蜚語もおよばぬ極限的な現実的可能性を示してしまったからである。米や野菜や魚の放射能汚染を政府が明言した以上、放射能の漏洩がすぐに止まる見込みはないし、もっと悪化する可能性もある。目下窒素を挿入している原子炉が水素爆発を起こし、原子炉の破片ごと空中に高濃度の放射能をまき散らす可能性もあるわけである。また、今後も大地震が起こる現実的な可能性があり、それによって別の原発や核燃料処理工場が事故をおこす可能性もある。広瀬隆や後藤政志や石橋克彦がまえから言っていたことは十分起こりえることだ。

こういう極限的可能性を知ってしまった以上、いかなる「流言蜚語」も混乱を引き起こすことはないだろう。もし「混乱」が起こったとしても、それは混乱ではなくて、あたりまえの結果である。すでに、東京在住者ですら、西南方面や海外に移住を決意した者もいる。水も、すでに水道水に「毒」が流れてしまったのだから、水道に毒が流されるなどいうことを聞いても、誰も問題にしない。むしろ、これ以上危険はない、放射能も「大丈夫」と言うような放送のほうがむしろ流言蜚語になってしまうわけだ。

■2011年04月02日 (11:50pm) JST

●トニー・バレル

昨日、トニー・バレルが心筋梗塞で急死したことを聞いたとき、エイプリルフールの悪い冗談かと思った。が、それは事実だった。また畏友が一人いなくなった。

トニーは、福島原発の事故についてじっくり意見を聞いてみたい友人の一人だった。むかしのようにラジオ局をやっていれば、真っ先にネットなり電話なりでライブインタヴューをしただろう。シドニーのABCのプロデューサーだったが、彼が作る番組は、むかしから、いまのアルジャジーラやデモクラシー・ナウのようにラディカルだった。ABCのようなマスメディアでも、その気になる人間がいれば、体制順応ではなくなることを彼は実証してきた。

1982年に、『遊歩都市』という本を書くためにメルボルン、シドニー、アデレイドの都市文化とコミュニティラジオのリサーチをしに行ったとき、ヨシオ・スギモト(杉本良夫)に紹介されてトニーに会った。以来、彼が日本に来るときは必ず会い、飲み食いしながら状況を話しあった。1985年にスギモトとガヴァン・マコマックがメルボルンのラ・トーブ大学で「ジャパン・フロム・ダウン・アンダー」(記録→The Japanese trajectory: modernization and beyond」)というシンポジウムを開いたときも、トニーはその模様を録音し、番組にした。このシンポでは、天皇制の話がメインになり、喧々諤々の議論をしたが、日本で色川大吉、多田道太郎、松沢哲成、上野千鶴子、わたしが同じ場で天皇制の議論をすることは当時はありえなかったので、わたしは大いに楽しんだ。そのときトニーは、上野千鶴子とわたしに天皇制について英語で論争させ、放送した。

トニーは、何度も来日しているが、彼の行く場所はいつも「紛争」の場所だった。沖縄の米軍基地の問題、米軍の核兵器持ち込み、原子力の問題を自分の足で調べ、番組を作った。1995年に長い親友、リック・タナカと書いた『Higher than Heaven japan, war & everything』を読めば、彼が日本を単に批判の対象としてではなく、「日本人」以上にいまここの視座から日本の現状をとらえ、それをグローバルな権力の力学のなかに位置づけているかがわかるだろう。

トニー・バレルは、福島原発の事故があってから、非常に忙しかったのではなかろうか? それは、70歳(そんな歳には見えなかった)の彼には消耗だったのかもしれない。早い時期にコメントを書いているし、インタヴューにも応えている。この間、わたしは彼の論評を読む機会がなかったが、いまそれを読んでみると、非常に的確なとらえかたをしているのがわかる。リック・タナカとの連名になっている「原子力:答が問題になるとき」という文章では、福島後の問題に関し、日本では反原発の動きが弱いこと、あらゆる部分で(トイレットまで)電化が過剰に進んでいるので、あともどりができないこと、石炭や石油への再依存はますますコスト高になるのでそれも苦しいことを指摘し、日本の今後に懸念を示していた。

ウラニウムの産出国であり、米軍のアジアにおける先進基地でもあるオーストラリアでは、70年代から反核運動がさかんだった。そういう現場にいるトニーの目には、日本で原子力に反対するのは「過激派」か「NIMBIES」(Not-In-My-back-Yard 自分の居住地域が原発などの建設用地になることに反対するする人)しかいないということになる。3月14日付けのマーク・コルヴィンのインタヴューに対してそう言っているのだが、このなかで、日本では「この数年、原子力こそが地球温暖化や気候変化への回答だとする運動」のほうが強かったと言っている。その意味で、彼は、すでに2007年の中越沖地震、柏崎原発の事故、一時停止、2008年の選挙で推進派の市長の当選という事態で一つの「答」が出ていたと考える。この「答」が、いま何百倍もの大きな「問題」として循環してきたのだ。